「わたナギ」出演、夏子の初主演映画も。異彩を放つ映像作家、遠藤麻衣子の映画世界

先日、インタビューを届けた夏子が映画初主演を務める『TOKYO TELEPATH 2020』をはじめ、3作品がシアター・イメージフォーラムにて現在公開中の遠藤麻衣子監督。ヘルシンキで生まれ、東京で育ち、ニューヨークへ渡って音楽活動もしていた遠藤監督の作品は、なかなか言葉ではうまく説明できない。

アート系映画でイメージされるような小難しい映画ではない遠藤麻衣子の映画世界

おそらく遠藤監督作品は、いわゆるジャンルとして分けるとするならば、アート系映画に属するのかもしれない。わかりやすいストーリーが語られるわけでもなければ、イメージ映像がつながれたようなものとも違う。ただ、決してアート系映画でイメージされるような小難しい映画ではない。

シンプルに遠藤麻衣子という個人が感じた世界や社会をそのまま映し出しているところがある。その作品は社会や現代を鋭く風刺する瞬間に出合う場面もあれば、森羅万象をなにかみたような気分にもなる。

いかようにすればこのような作品が生まれるのか?

沖縄・コザで受けた衝撃を映画に

まずは初長編監督作品となる「KUICHISAN」から。本作は遠藤監督と沖縄との偶然の出合いから始まっている。

「2007年にあるアメリカの監督が日本にきて、昆虫に関するドキュメンタリー映画の制作に乗り出して、その現場を手伝うことになりました。その撮影が終了して、ちょうどお給料をいただいたときに、友人から連絡が入ったんです。『沖縄に遊びにこないか』と。

それでお金もあるし予定もないので、『じゃあ明日から行く』といって飛んで行ったんです。ただ遊びで行っただけでした。だけど、最初に行った場所がコザだった。それでショックを受けて。いわゆる一般的なリゾート地としての沖縄のイメージとはまったく違うけど、まぎれもない沖縄がそこに存在している。

あと、実際に作品に登場してますが、迷子の子どもとの出会いがあったりしたことが、沖縄から帰ってきても頭から離れない。『また行かなくては』という気持ちにもなったんです」

こうした体験と自らのバックグラウンドもどこか重なったという。

「当時、自分もアメリカと日本の狭間に立たされていたというか。将来的にどちらを拠点にするのか自分で選択できずにいた。同時に自身のアイデンティティも揺れ動いていた。

沖縄も日本とアメリカの狭間に常に立っている。沖縄と自身の身の上を重ねるのはおこがましいですけど、自分の心をつかまれるところがあったんです。

高校生ぐらいから、ずっと映画を作りたいと思っていたんですけど、『これを作りたい』という初期衝動がないまま月日が流れていました。なにか先立つものに出合えなかった。でも、沖縄に出合ったとき、『ここで映画を作りたい』という衝動に初めて駆られたんです」

一般的な脚本はない。でも、即興ではないです

これはみてもらえればわかるが、作品は、ひとつのストーリー性やイメージの連鎖があるようにも、そういったものがまったくないようにも映る。きちんとした台本のもと進めたようにも、すべて即興で撮ったようにも感じられる。

「いわゆる一般的にいうところの脚本はありません。ただ、当時、20代後半で、それまでに書き溜めておいた映画のアイデアと沖縄で感じたことを結び付けたりしてできたシーンを、箇条書きで50いくつか書き出したものがありました。それをスタッフとキャストと共有して、それに沿って撮影しています。ですから、何もないところから撮ったわけではなく、即興でもないです。

ただ、そういいながら撮影はかなり流動的で。その箇条書きにしたシーンをたたき台にしながら、現地に実際に入ってロケーションや町の人々から自分が受けたものを入れ込んでいく。たとえば気になる人がいたら、声をかけて出演してもらったりしています。そういう意味では、即興的で偶然のめぐり逢いが映画にどんどん入り込んでいます。登場するのもほとんど現地の人たち。むしろ偶然のめぐり逢いで成り立っているといってもいい(笑)」

主役の男の子に関しては現地でオーディションをしたそうだ。

「オーディションしたんですけど、実は選んだのはオーディションを受けに来なかったひとりの男の子だったんです。

選んだ男の子は偶然、オーディション会場に来たというか。その子のお母さんが私と共通の友人がいて、近くを通りかかったから、挨拶しようとたまたま寄っただけ。

そのとき、彼は私とひと言も言葉を交わしていない。でも、彼に強く引き寄せられた。何かを感じた。

で、後になってわかるんです。当日、オーディションにきた男の子は、全員、沖縄で生まれ育っていた。でも、その子だけ、両親が東京の人でもともと沖縄には住んでいなかった」

作品イメージは、2007年の金環皆既日食での体感

「KUICHISAN」は、沖縄のとある町が舞台。米兵が往来する町で生きる少年を通して、明確に示されているわけではないが、沖縄の歩んできた歴史、基地があるという現実、太古から続いてきた自然といったことが体感として伝わってくる。そこに、思い出やノスタルジーといった人のプライベートな記憶に訴えかけてくる何かが重なり、気づくと不思議な世界へと誘われる。

「いろいろなことが詰め込まれています。私のパーソナルな子ども時代の記憶から、アメリカとはどういう存在なのか、日本とはどういう存在なのか、といった哲学的な(※『哲学はあまり好きではない。哲学書を読まずに哲学するタイプ』と遠藤監督の談)ことも入っている。一方で、私が実際にその場に立って体感したことが入っている。ひと言では言い尽くせません。

ただ、作品を作るにあたって、『こういう作品にしたい』というひとつのイメージはあります。それは私の場合は、自然現象に基づきます。

『KUICHISAN』では、2007年の金環皆既日食。私は奄美大島で観たんですけど、このときの何とも言えない感覚がずっと体の中をめぐっていて。こういう感覚が体をかけめぐるような映画を作りたいと思いました。抽象的な話で伝わりづらいと思うのですが」

友人のルーツと、アジアとヨーロッパの分断から生まれた『TECHNOLOGY』

「KUICHISAN」の次に完成させた『TECHNOLOGY』は、インドのイメージからはじまっているという。

「『TECHNOLOGY』で主演を務めたボビー(撮影当時はインディア・サルボア・ネメズ)は、もともと『KUICHISAN』で衣装デザインを担当してくれていたんです。それで、ボビーに『あなたが作る映画に出たい』と言われて、始まりました。

そこから2人で原案を考えていったんですけど、ボビーが、自分の名前は両親がバックパッカーで。次の旅行先としてインドに行こうとしていたら、その前にボビーが生まれて、インドには行けなかった。でも、その思いを子どもにを託してインディアと名付けたといったエピソードを聞きました。

ちょうどそのころ、私はヨーロッパとアジアが何で分断されたのかを考えていました。で、ヨーロッパから1カ国と、アジアから1カ国を選んでなにか表現できないかと思いつきました。最終的に、ボビーの名前のルーツであるインドと、また母方の血のルーツであるアイスランドを選択して、実際に行ってみて現地で感じたことや考えたことが作品にそのまま反映されています。

登場するインドの青年も現地で旅していて偶然出会った人です(笑)」

「TECHNOLOGY」は、謎の力によって地球にやってきた少女と、ある聖なる植物の運び屋が時空を超えたような形でつながる。一方で、どこか世界の果てを思わせるアイスランドの氷の大地と、多くの人間が行き交いカオス状態のインドの街もつながる。なにか社会の表と裏、地球の表と裏といったことを感じさせながら、まったくの極端な世界が実は地球上に厳然と存在することを物語る。また、サイエンスやテクノロジーの功罪というテーマもどこか浮かび上がる。

「先ほど言ったことを考える一方で、当時、東日本大震災に直面したことも当然大きくて。中でも原発事故の衝撃は大きかった。このとき、テクノロジーについて改めて考える機会になったことは確かで、それは作品に色濃く出ていると思います」

東京は一度きちんと向き合わないといけないと思っていた

現段階の最新作「TOKYO TELEPATH 2020」は、東京のイメージからスタートしている。

「自分の育った場所である東京を、きちんと見つめてみたかった。自分の大切な場所であるにもかかわらず、長編の第1作に選べなかったことがずっとひっかかっていて、いつか東京とは向き合わないといけないと思っていたんです。

ただ、一方で、おいそれと手を出せないとも思っていました。

そうこうしているうちに、『TECHNOLOGY』から間が空いてしまい、じゃあ、東京をテーマとした長編に挑む前に、そこへいくステップも兼ねて、東京でなにかひとつ短編を作っておこうと。

そうしたら、ほんとうにスタッフもキャストも集まってすべての準備が整ってしまった。脚本はないのに(笑)。

これまで発表した作品の中で、『TOKYO TELEPATH 2020』は1番ストーリー性があるとよく言われるんですけど、実は一番、即興的な要素が強いです」

作品の構想は主演の二人、夏子と琉花の存在が大きかったという。

「2人の少女と決まった段階で、彼女たちがいろいろな情報が行き交うこの東京で、テレパシーでお互い交信したら面白いかもみたいなアイデアが浮かびました。その目に見えないところでのやりとりが、結界や鬼門といった東京の街とも紐づいていった。そこにさらにSNSや(※『SNSをもっと強調するならば少しまた今とは違った映画になっていたと思う』と遠藤監督の談)インターネットといった現代の技術革新も加わっていって、ひとつのストーリーとおぼしきものが出来上がっていきました」

SFストーリーながら、東京の今が鮮烈に浮かび上がる

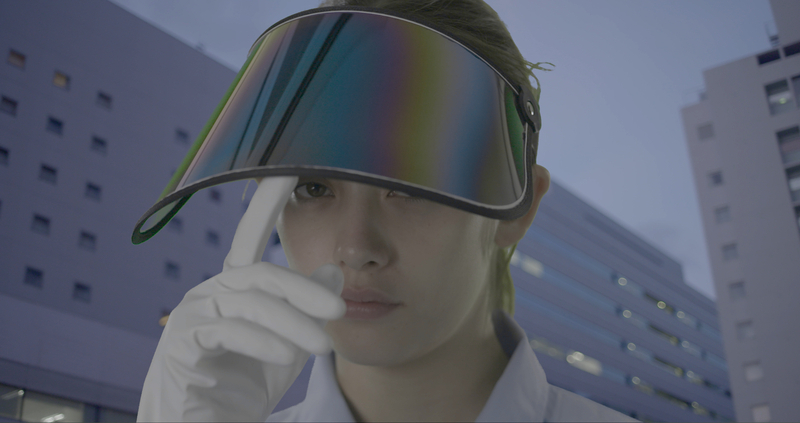

作品は、2020年のオリンピック・パラリンピックに向け、街が変貌する東京に結界を見張るミッションを負ったキョンちゃんが降り立つ。そこにFUSIONという新技術でテレパシーの才能を得た、よ8888が登場し、コンタクトを試みる。

都会の裏側で繰り広げられる彼女たちのバトルは、浅草、東京スカイツリー、駒沢オリンピック公園などをめぐりながら進展。SFストーリーでありながら、東京のいまが強烈に浮かび上がる。

見馴れたはずの東京の風景がまったく違った表情にみてとれる一方で、一方で開発が進み、様変わりしていくこのときだけの瞬間もしっかりと記録されている。

遠藤監督は、自身の映画作りにおいて大切にしていることをこう明かす。

「学校の勉強って、科目ごとに教わることが違いますよね。算数、国語、理科、社会と区切られている。その壁を貫いて、横につなげるようなことは考えない。でも、個人的にはすべてを貫いて考えることが大事ではないかと。科学だったら科学だけを学んでいても頭でっかちになってしまって、ほかの要素、たとえば社会などと合わせて考えないとダメではないかと。

変なことかもしれないですけど、政治と科学は一見するとまったく別のことに映りますけど、どこかできちんとつながっている。そうしたことすべてのことを包括して表現するのが映画だと私は思っています。

ただ、実は、私たちもそれを普段実践しているんです。これは科学、これは社会といった線引きなんてしないで生きている。線引きしていないけど、日々の暮らしの中で政治であったり、社会であったり、科学であったりに否応なく触れている。全部ひとまとめにして生きている。そのことをそのまま表現したい。それがたぶん『世界』というものではないかと思うんです。

ですから、ひとつの世界をつくるには、その世界を構成するすべてのものがないとダメなんです。そうした現実の世界に、私の作品の場合、自分の中にあるファンタジー・ワールドも入ってくる。実際のリアルな世界と、私のきわめて個人的な創造の世界が入って、そこもつながっている。すると、こういう作品になってしまうんですよね(苦笑)。

おそらく、物語を作るとなったとき、普通はひとつひとつを切り離して考えると思うんです。現実世界だったら現実世界、プライベートなことだったプライベートなこと、想像の世界だったら想像の世界と区分けする。区別したほうがわかりやすいですから。

でも、私はボーダレスにしたい。境界線をなくしたい。世界はすべてがつながっていますから。

たぶん、普通はプロデューサーとかから『これじゃわからないよ』とアドバイスが入って修正するのかもしれない。でも、私はプロデュースも脚本も監督もすべてかねているので、ストップを誰からもかけられないので、自然とそうなっているともいえるのですが(笑)」

映画作りで一番悩むのは編集作業

もしかしたら、遠藤監督は、街や社会、世界をすべて連動した生命体のようにとらえて、そのことを映画で表現しているのかもしれない。

「世の中のすべては不思議だなと思っています。たとえば毎日のように雑踏の中を歩いていて、その人波が自分の中で、ある瞬間、いきなりすごい意味を持ったりする。

誰にでも自分にコネクトしてくることがあると思うんです。それは自分のそのときに置かれた状況や育ってきた環境などで日々変化する。だから、昨日まで同じ景色に見えなかったことが、たとえば自分がある悲しみを体験したときは違った風景に見える。また、見えていることがすべてではないし、人知の及ばないみえざる領域もある。この世界にはいろいろなものが渦巻いている。

そうしたエネルギーのようなものをキャッチして生きているところはあるので、それが映画に現れているところはあると思います」

遠藤監督の映画作りにおいて一番悩むのは編集だと明かす。

「さきほど、イメージがあって、そこに向けてまとめていくといった話をしましたが、そこに到達するのに、すごく試行錯誤する。私はAからBに到達するために、真っすぐいける人物ではない。Aから出発して、もう何千通りと試してからBにやっと行ける人なんです。何千通りあることを、1つ1つ試さないと次にいけない。だからすごく時間がかかります。

変な話ですが、編集中も私の心境は変化するし、日々体験する日常も変化する。それによって自分の考えも変化する。そういう自分のリアルタイムで体感していることも作品に加わって関わってくるから、よけい遠回りになってしまう。

たぶん映画作りをきちんと学校とかで学んでいたら、すっといけるのかもしれない。でも、私は違うので、苦しいんですけど、そうするしかないんですよね。

ほんとうは全部、誰かに任せられるならば任せたい。常に人は探しています(笑)。けど、私の映画を見せると、『これはおまえにしか編集できない』と言われてしまう。

私は、その場にいて『はい、カット』とか言うだけ、それだけでいいみたいになりたい。でも、それはまだ許されないようです(笑)」

もうひとつ、遠藤監督の作品は音楽も重要なウェイトを占めている。音楽及び音が映像と混然一体となっているところがある。音楽をどのように考えているのだろうか?

「おそらく、作曲家の方たちへの楽曲のお願いの仕方は、普通の映画音楽と変わらないと思います。『このあたりにこういう感じの音楽を』といった感じでお願いしています。

けど、私の場合、考え方として、たとえば映画が90分としたら、その90分間で1曲のような感覚で音をつなげている。

だから、楽曲も効果音も無音のところもすべて音楽ですべてがつながってる。全ての音が。だから、映像の効果を高めたり、作品のテーマを表したりといった通常の映画音楽の考え方とはちょっと違うかもしれません。

作品に流れる音を一曲でとらえている。たぶん、ここまで音の編集をする映画監督はそう簡単にいないのではないかと(笑)。

結局、音楽に関しても楽曲はお願いしますけど、それと効果音もいただいた上、サウンドデザインを含めて編集は私ひとりでやるので、より一体化するのだと思います。ほかの人に任せてしまうと、なかなか一体感は生まれない。

だから、これも誰かに任せたいけど、結局、自分でやるしかないんです」

究極の個人映画の手法を実践しながら、描くものは無限に広がるこの世界を感じさせる遠藤麻衣子監督の映画世界をぜひ実際に体感してほしい。

「TOKYO TELEPATH 2020」

10月30日(金)までシアター・イメージフォーラムにて限定上映

連日21:00より

10月23日(金)『TOKYO TELEPATH 2020』

10月24日(土)『KUICHISAN』

10月25日(日)『TECHNOLOGY』

10月26日(月)『TOKYO TELEPATH 2020』

10月27日(火)『TOKYO TELEPATH 2020』

10月28日(水)『TOKYO TELEPATH 2020』

10月29日(木)『TOKYO TELEPATH 2020』

10月30日(金)『TOKYO TELEPATH 2020』

場面写真およびポスタービジュアルはすべて(C) A FOOL

詳しい上映情報は、こちら