名前がないから「タロウ」と呼ばれる少年が映し出す、否定したいけど否定できない日本の現実とは?

「否定したいけど、否定できない」――ここ日本で暮らす人々が、どこか見ないようにしているが、薄々気づいている暗澹たる社会の現実。『日日是好日』『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。』に続く大森立嗣監督の新作『タロウのバカ』は、そこを目を凝らして見つめた作品といっていいかもしれない。

劣化した感情を、疲弊した社会を、美しいとはいえない日本を直視する

いつからだろうか。日本映画で、男と女がくっついた離れたの恋愛や青春ドラマがずらりと並ぶようになったのは?そこでは決して描かれることのない劣化した感情を、疲弊した社会を、首相がなんと言おうと美しいとはいえない日本を、本作はストレートに映し出す。

ただ、大森監督曰く本作は20年以上前の20代の前半にすでに脚本を執筆。当初、自身の監督デビュー作として考えていたものだったそうだ。

「僕は1970年生まれ。経済成長による平和と豊さを謳歌する時代を子どものころ通過してきました。ただ、大学時代にバブル経済が崩壊。世間的にいうバブルの恩恵をまったく受けていない世代で。『日本は経済的に豊かになることばかりに精力を傾けてきたけど、それが幸せに結びついていない』。そんなことをおぼろげながら感じていた学生のときに、人生で初めて書いた脚本がこれでした」

そのころは、監督自身、ひじょうに生きづらさを感じていたと明かす。

「大学を卒業したころは、バブル経済が完全にはじけ飛んでいて、僕らの世代は就職もままならかった。まあ、僕自身は映画の道に進もうと、就職活動とかしてませんでしたけどね(苦笑)。その一方で、バブルのまだ名残りみたいなのがあって。なんか余韻に浸ったまま、今ある現実を受け止めていない時代の空気みたいなものも感じていて、すごくやるせない、とにかく自分としては疎外感があって生きづらい面があった。だから不謹慎ですけど、世の中が目を覚ますぐらいの大きな事件が起きてしまえばいいのに、と思ったりしていました。それぐらいのことが起きないと、負の連鎖が今後も続いて、もっと社会がおかしくなっていくんじゃないかなと」

監督と筆者は同世代。いまこそ自分の足元をみなきゃいけないときなのに、なにかまだ夢の中で現実を見れない。この空気は同様に感じていた。そのひと昔前に書き上げた脚本を、今映画化した理由をこう明かす。

「正直なところ、もうとっくに色褪せて、撮りたくなくなっているだろうなと思ったんです。ところが『これ、全然いまいけるぞ』と思えちゃった。『なんでそう思えるのか』と考えましたよ。

その間のことを振り返ってみると、アメリカ同時多発テロがあって、日本では東日本大震災が起きました。にもかかわらず、日本はものすごい勢いでそのことを忘却して、また経済第一主義というか。かつてのように経済的に豊かになることを求めている方向に進んでいるように思えてならない。中毒になっているんじゃないかというぐらいこのループに陥っているのではないか」

経済を優先が、東日本大震災さえ忘却し、『死』を意識から消してはいまいか

とりわけ、「死」の扱いに疑問を抱くという。

「これはバブル時代のときも同様に感じたことですけど、経済を優先する、物質的な豊かさを追求することが、『死』を意識から消してはいまいか。『それってどうなの』と。つまり、生と死は表裏一体で、生きることを考えることは、死についても考えることでもある。でも、経済優先が先に立つと、目くらましのように『死』が後回しにされる、もしくは遠ざけられる。あたかも『ないようなものに扱われていないか?』と思うんです。

経済的に豊かになって、生活が豊かになることが、幸せに結びつく。だから豊かさを追求しているはずなのに、実際はそうならない。でも、経済的な豊かさを求めるループから抜け出せない。

経済的豊かさが先に立って死を遠ざけると、心が伴わない。生活の豊かさが心の豊かさにつながらない。むしろ、『死』を遠ざけようとするから、『死』が粗末に扱われる。心が伴わないから、心が粗末に扱われる。だから、むしろ幸せは遠のき、心はどんどん劣化する。その社会の劣化は、ここ数年で加速してはいまいか?深刻化してはいまいか?

たとえば相模原の障がい者施設で起きた事件をはじめ、近年に起きた事件を見ていると、そう思えてならない。僕が最初にこの脚本を書いたときより、むしろ社会はよくなっていないのではないか?

だから、今回、念願の企画が実現した喜びはあるんですけど、心境として複雑なところがありますよ」

同じ血の通った人間として向き合う重要さ

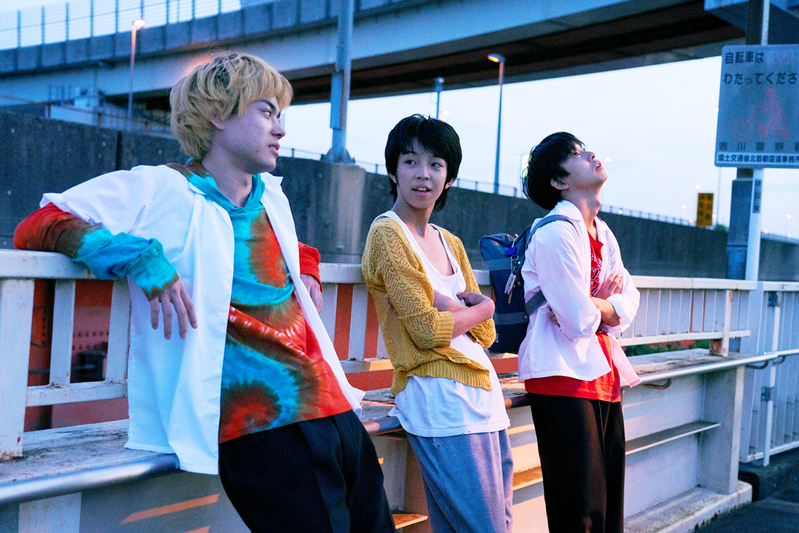

描かれるのは、3人の少年。中心においた名前がないからタロウと呼ばれる少年は、母親に育児放棄され、戸籍もないから学校にもいけない。そんなタロウといつも行動を共にするのが、同じ高校に通うエージとスギオ。エージはスポーツ推薦で高校に入ったが、ケガで選手生命は断たれ、今は学校のどこにも居場所がない。一方、中流家庭で育ったスギオは気弱な性格。ピュアすぎるがゆえに生きづらさを強く感じている。

作品は、それぞれ「社会」の枠からこぼれ落ちてしまった3人の無軌道な日常を描出。まず、名前をもたない、戸籍もない、社会に存在しないものとされた「タロウ」と否応なく向き合うことになる。

「タロウは名前がない。社会にいないものとされている。肩書も職業もない。そういう人間を前にしたとき、私たちは初めてようやく人間そのものを見つめることができるのではないかと思って。この『人間そのものをみつめる』ってことをとにかくやりたかった。

名前のないタロウはバックグラウンドがないから得体が知れず、恐怖を覚える人もいることでしょう。ただ、それは知らないが故のこちらの勝手な恐怖でしかない。

今の社会の中にいると、やっぱり、あの人はちょっと収入が高いからとか、背が高いとか、学歴があるから、みたいなことでその人を判断してしまう。でも、そういう肩書きを取っ払ってみたとき、ようやくその人物の本質が見えるというか。同じ血の通った人間として向き合えると思うんです。そういうことを取っ払った人との向き合い方が、いまの時代、すごく大事な気がするんですよ」

一方で、エージにはこんな思いを託している。

「彼は学校に特待生で入る。でも、負傷したら、コーチは役立たず扱い。要は一度のミスで不必要な人間とみなされる。社会から切り捨てられてしまう。今の不寛容な時代をある意味、彼は象徴しているかもしれない」

もうひとりのスギオは、3人の中では1番良識のある人間。だが、その最も正しい行動をとり、友好的なスギオが、最後は暴力に訴え、皮肉な運命をたどることになる。

「彼のような存在がむくわれない。そういうことを反映させたところは多分にあります。でも、正直なことを言うと、脚本を書いているときは、あまりそういうことは考えていなかった。僕は計算して書くタイプじゃないんですよ(苦笑)。本能のまま書くタイプで。だから、結果的にそうなっていたというのが本当のところです」

いわばこの3人は社会の枠内からはみ出してしまった人間にほかならない。ただ、本来ならばそこに加わってくるはずの、警察や行政といったところが一切登場してこなければ、介在もしてこない。

「これは僕の傾向というか。2010年に発表した「ケンタとジュンとカヨちゃんの国」も警察が実は出てこない。なぜかというと、そういう権力者や社会から外れた人間の反対側にいる人間を出すと、自動的に意味が発生してしまうのが嫌なんです。基本的に対立構造になって物語がそこに回収されてしまう。そこを僕は描きたいわけではない。今回だったら、タロウとエージとスギオを描くことによって、目にはみえない今の社会の本質を露わにしたかった。対立構造にすると、考えなくなってしまう。自分の固定観念で判断しちゃうというかな。自分の社会の枠組みの中で、物語を見て勝手に納得しちゃう危険性がある。たとえば警察が登場したら、『この3人に圧がかかるよな』とか。そんな風に矮小化してほしくない。そういう思いがあって、たぶん出さないんだと思います」

ただ、一方で警察や行政が登場しないことは、もはや社会の枠からはみ出てしまった存在には手が差し伸べられない社会を示唆しているようにも思える。

「自分としては意識していなかったですけど、そうかもしれませんね。だからこそ、この3人を同じ地点に確実に存在する人間として見てほしい」

名無しのタロウが発する現代日本への痛烈なメッセージ。共感か反発か? あなたはこれをどう受け止めるだろう?

『タロウのバカ』

テアトル新宿ほか全国公開中

(C)2019映画「タロウのバカ」製作委員会