「貧しいと優しくさえなれない」。映画『グレート・ヤーマス…』の極限はそう教える

かつて3K(きつい、汚い、危険)と呼ばれる仕事があった。この作品の舞台はまさにそれ。極限の職場での、搾取される人が搾取する貧しさの連鎖。そして、クリスマスの七面鳥をおいしく食べる私たち。

■無知はしばしば幸福である

この作品を見ると、クリスマスの七面鳥がおいしくなくなること請け合いだ。少なくとも舞台のイギリスではそう。輸入する国もそうだろう。

だから「見ない」という選択はある。

誰が、どんなふうに生きた七面鳥を食べられる肉に加工しているのかを知らなくとも、あなたに実害はない。毎年クリスマスシーズンになれば、おいしい七面鳥は変わらずお店に並んでいるはずだ。

無知であることはしばしば幸福である。

だが、見て知ることはあなたの何かを変えるはずだ。何とかしないといけないとか、食べる時にありがたみが増すとか……。

無邪気に味わえなくなる分、あなたは違った視点を手に入れる。見える風景が変わる。良くも悪くも。

■七面鳥を肉にしてくれるのは誰?

クリスマス前、知り合いが七面鳥をさばいていた。

頭はもうなく、逆さ吊りにされて血を抜かれているところだった。横には大きな鍋が火に掛けられていた。血抜きが終われば、熱湯に浸けて羽毛を抜くのである。

スペインには「マタンサ(Matanza)」という行事がある。

飼っている家畜(七面鳥や豚や羊)をつぶして親戚中が集まって食べ、余った分は総出でソーセージやハム、肉団子などの保存食にする。七面鳥は10キロ近いものもいるようで、台所には山のように肉団子が積まれており、私たちにもおすそ分けしてくれた。

一種の食のお祭りで、お年寄りが普段以上に大活躍する。彼ら、彼女らの仕切りで、生き物が肉になり、肉が私たちの栄養になる。

代々伝えられてきた行事だが、最近は廃れているらしい。山村ですら、肉ならお店で買う、というのが普通になってきているから。

もちろん、その裏で誰かが代わりに肉にしてくれているからなのだが。

『グレート・ヤーマス……』はクリスマス用の七面鳥をさばく労働者たちのお話である。

■これは現代の奴隷制か?

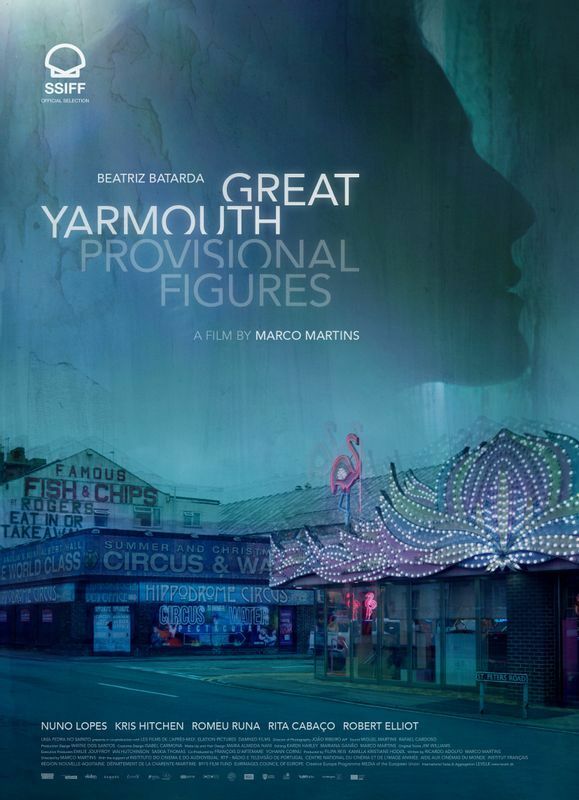

作品の正式名は『Great Yarmouth - Provisional Figures』。グレート・ヤーマスとはイギリス東部の、特にリタイヤ層に人気のリゾート地のこと。Great Yarmouthで検索すると、ビーチとか遊園地とかの楽しそうなプロモーション画像や動画がたくさん出てくる。

だが、郊外にはそんなイメージとは正反対の工場がある。

工場の衛生的なエリアではイギリス人が働き、そうではないエリアではポルトガルからの出稼ぎ労働者が働く。ポルトガル人の担当は、食肉へのプロセスの最初の部分である。サブタイトルのProvisional Figuresは直訳すると、「臨時の人たち」だから、出稼ぎ労働者を指すのだろう。

ポルトガル人たちの労働条件、仕事場と宿泊所の環境は、これが現代(2019年という設定)のものであるとは信じられないほど酷い、暗い、汚い、寒い、狭い、臭い、危ない。

労働時間も休日も報酬も雇用主が決める。

労働協約なんてものは存在しない。宿代と宿から工場までのバス代は、天引きの前払い。社会保険なんてあるわけがない。ケガや病気をして働けなくなれば宿代が払えなくなり、出て行くしかない。待遇改善を訴えたりすれば干されて、やはり出て行くしかない。

採用試験は歯並びと手指のチェック。健康状態が悪かったり、指の欠損があったりすれば弾かれる。採用されればまず最初にパスポートを取り上げられる。

これは現代の奴隷制ではないのか?

※雰囲気をつかむには予告編を見るのが手っ取り早い。このページにあるので、ぜひ見てほしい。

■愛や優しさは豊かさの象徴

監督のマルコ・マルティンスはドキュメンタリーの経験が長いそうだ。

確かに、情景描写ではカメラを引いてドキュメンタリータッチのところもある。だが対照的に、ドラマ部分では人物に迫って構図とかアングルとか色味とか照明とかに気を使い、“美しく”撮っている。醜いものを美しく撮るのは、フィクションだからできることだ。

映画だからちゃんとお話もあり、主人公もいる。ジャンルで言えばサスペンスだ。ネタバレしたくないので、そこは触れない。

見終わった後に残るのは、裕福さを頂点とし貧困を底辺とするピラミッドの存在である。

上が下を搾取することで、上はますます豊かになり下はますます貧しくなる。だから、構造的に下から上へは上がれない。当然、底辺の方が圧倒的に人数が多く、頂点の方が圧倒的に数が少ない。

悲しいのは、ピラミッドの底辺にもちゃんとピラミッドがあって、貧しい者が貧しい者を搾取していることだ。

底辺には「慈悲」というのは存在しない。大金持ちは大金を寄付することで慈善家になれるが、貧しい者は貧しい者を踏み台にしないと生き残ることさえできない。

余裕があるからこそ、私たちは愛したり優しくしたりできるという、あまり気付きたくないことに気付かせてくれる。

※写真提供はサン・セバスティアン映画祭

※作品写真のクレジットはすべて、C:2022 Uma Pedra no Sapato, Les Films de l’Aprés-Midi, Damned Films, all rights reserved