これでホントに優秀な人材が集められるのか?デジタル庁 非正規雇用型の国家公務員募集

KNNポール神田です。

2021年1月4日(月)デジタル庁の人材募集がはじまった!日本のデジタル化へ向けて大きく動き出した!さっそく、応募してみることにしたい!

■副業や兼業、リモートワークも可能!100人以上は民間から登用!

□民間から専門性の高いIT人材を確保するため副業やリモートワークなど柔軟な働き方を認める方向で採用を進める

□政府がことし9月の発足を目指すデジタル庁は勧告権などの強力な総合調整権限を持つ司令塔として、国や地方自治体などの情報システムを統括するほか、マイナンバー制度全般の企画・立案を担うなどデジタル化を推進する組織

□政府は発足時の規模を500人程度と想定し、このうち100人以上は民間から登用する方針で、情報システムの企画や整備などにあたる人材の募集を(2021年1月)4日から始め今月22日まで受け付け

□将来的には優秀な人材が官庁と民間を行き来しながらキャリアを積める環境の整備

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210104/k10012795581000.html

■締切は今月22日(金)18:15まで 年収は最大一千数百万円規模

□政府は2021年9月のデジタル庁発足に向け、民間人材を4月に先行採用

□非常勤の国家公務員とし、兼業やテレワークなど柔軟な働き方や待遇も認める

□給与は年収換算で最大1千数百万円程度とする方向

□(20)21年度予算案で民間人採用を含むデジタル庁の人件費などで32.6億円を確保 (※500名だと一人あたり652万円)

□週2~3日の勤務を想定する。将来的に局長級などのポストに就ける候補者も対象とする

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67515860Q0A221C2PE8000/

※筆者追記

■内閣官房のデジタル庁 人材募集ページ

□内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室において、デジタル庁(仮称)の創設に先行して実施すべきプロジェクトの推進に係る人材の募集を行います。

□今般の募集人材は、非常勤の国家公務員として採用されます。実施プロジェクトにおいては、政府のデジタル・トランスフォーメーションを加速し、継続的にアップデートしていく仕組みづくりを始めます。

□本募集ではその中心的な役割を担う方を募集します。

平井卓也 デジタル改革担当大臣

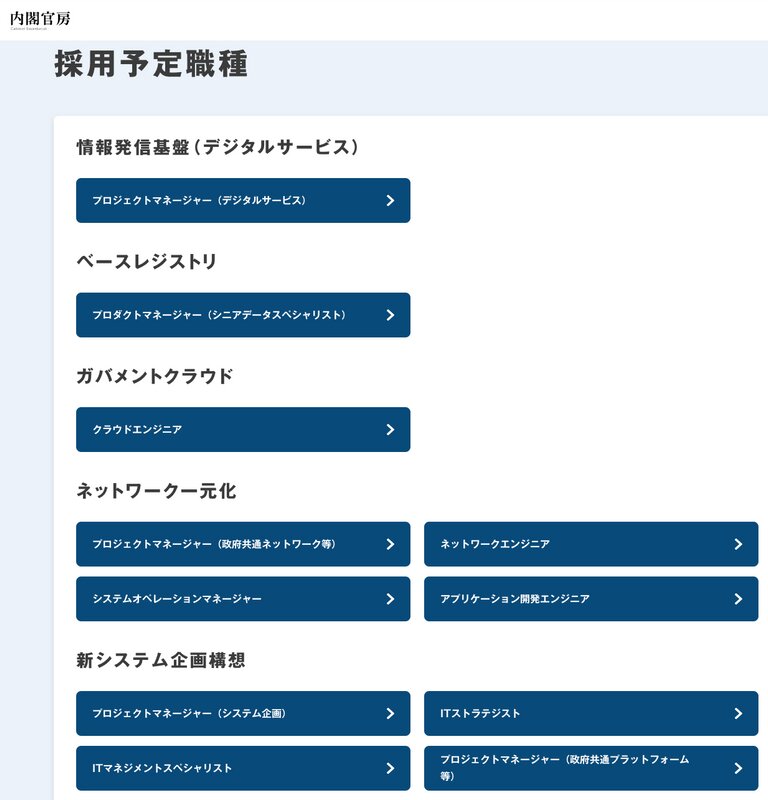

■採用予定職種が具体的すぎる!応募条件がベンダーに寄り過ぎる!

https://recruitment.digital.go.jp/

今回の募集は現行の『各種プロジェクト別人材募集』のようだ。しかも、採用予定の職種が具体的な案件ベースのような気がする。大手ベンダーの担当者の仕事のようだ。

大手ITベンダーを、官僚側が組織的に採用するのではなく、民間から採用された人がデジタル庁の権限でもって採用できる仕組みになることなのだろう。これは、かなり意欲的な取り組みだと感じた。

さて、自分が応募する視点で探すために、エンジニア人材でなく、プロジェクトマネージャー人材で探してみると…。

□【情報発信基盤(デジタルサービス)】のプロジェクトマネージャーは採用1名の狭き門であるが、非常に魅力的な仕事のようだ。

募集背景・業務内容

政府や各省庁が提供するデジタルサービスの課題分析や調査を行い、政府内外のスペシャリストと連携し、国民目線で使いやすいソリューションを実現させる職務を担います。

デザインや技術の方向性を適切に設計し示すだけでなく、業務の観点からもプロジェクトの全体を把握し、期待される役割や目的、実現していく規模やサービス提供時期に対するコミットメントを持ち、適切なプロセスとゴールを設計します。先行して実施されるプロジェクトの責任者として、デジタル庁(仮称)が今後展開するデジタルサービスのクオリティコントロールをご担当いただきます

これは、一生かけでもなすべき立派な職種だ。

■デジタル庁人材は、非正規雇用の国家公務員なのか?

しかし、勤務日数や任期を見て驚いた…。いや目を疑った…。

日本国家のデジタル政策を担う人材にはこの条件はひどすぎないだろうか?

月に90時間以内の労働、最大8ヶ月の期間採用、昇給賞与なし、各種社会保険なし…これって立派な非正規雇用のスタイルではないだろうか?

□【勤務日数】1週間当たり3日を超えない範囲内でかつ1日あたり7時間45分を超えない範囲内 (※月間労働時間は90時間以下)

□【任期】採用日(令和3年4月1日以降)から令和3年12月31日までの間

ただし、組織再編等により任期中に契約変更の可能性あり

(※原則、最大8ヶ月間だけの期間採用)

□【給与等】職務経験や職務内容等を勘案し、常勤職員との権衝を考慮して決定。

※賞与・昇給はありません。※健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び介護保険については、適用の対象となる場合があります。※年次有給休暇は、6ヶ月後の次の1年間分として、5日付与(全勤務日の8割以上勤務した場合)

https://recruitment.digital.go.jp/position/0001

これは完全に、副業である人という前提であるからだろう。しかし、副業でできるような仕事でないような代物であることもたしかだ。

では、誰が一体、こんな副業ができるのだろうか?

■ITベンダー社員の副業としては最高の副業だ!

【新システム企画構想】のプロダクトマネージャー募集の5名の募集条件にはこうある…。

□大規模情報システムの構築(ピーク時の要員数50人以上、年間契約金額10億円程度以上、複数のステークホルダーが存在)におけるプロジェクト責任者等の経験

また、歓迎条件には…

□国または自治体等における情報システム開発、運用経験

…とある。

これらが叶う、ITデジタル人材は、民間の大手ITベンダー人材関係者でしかないのではないだろうか?

□募集の主体は内閣官房IT総合戦略室とし、国や自治体が使うクラウドシステムの開発やネットワークの統一など、政府が検討している事業計画ごとに募集する形式をとる。

□自民党はデジタル庁創設を巡り、能力重視による若手の幹部への積極登用のほか、年功序列や出身官庁によるポストの固定を避けるよう提言した。民間企業とデジタル庁の間を人材が行き来する「リボルビングドア(回転扉)」体制の構築を目指す。

□兼業を認める場合は、システム調達の公平性を保つため、兼業で所属するITベンダーなどによる政府入札への参加を一部制限する。

□デジタル庁発足後は一定の条件下でこうした制限の緩和も視野に入れる。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67515860Q0A221C2PE8000/

ここに記述されるとおり、『システム調達の公平性を保つため、兼業で所属するITベンダーなどによる政府入札への参加を一部制限する』となっている。…しかし、『こうした規制の緩和も視野』という、二枚舌な構造になっているようでもある。

■大手ITベンダーがデジタル庁案件に応募するスキーム

大手ITベンダーが応募する副業スキームは、エース級のポストが今月にITベンダーを辞め、個人で応募する。経験などからも、こんな人材はITベンダー系列以外からは、出てこないからだ。すでに内定していてもおかしくない…。『応募』というプロセスを経たことが大事なのだ。

そして、たった8ヶ月の今年の年末で、採用期間が終わり、国家公務員から元のITベンダーへ再入社する。考えてみればITベンダーからすると、政府へ出向させたスキームで対応できてしまう。

これで、民間企業とデジタル庁の間を人材が行き来する「リボルビングドア(回転扉)」体制の構築の完成となる。

■デジタル庁創設の経緯から推測する

2020年『デジタルファースト法(2019年5月に成立)』

各府省庁が個別要求していたIT調達予算を内閣官房に一元化する規定など

2024年『デジタル・ガバメントと実行計画(2019年12月閣議決定)』

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/densei_jikkoukeikaku_20191220.pdf

□内閣情報通信政策監(政府CIO:最高情報責任者)の下で全ての情報システムを対象に、予算要求前から執行の各段階で一元的なプロジェクト管理をすると規定。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/dgov_project_kanri190604.pdf

□政府CIOの下で内閣官房が一元的なプロジェクト管理をするとともに、各府省などの予算要求を査定する財務省主計局や、業務改革(BPR)を担う総務省行政管理局と密接に連携して、プロジェクト管理が適正に実施される体制を整備する。

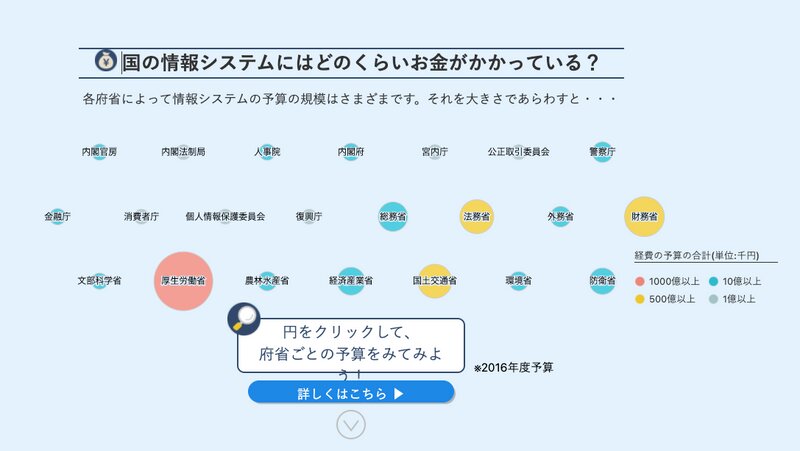

■政府IT予算から見るITベンダーの予算削減という大前提

政府のIT投資のオープンデータである、『IT DASHBOARD』がとても見やすい。

https://www.itdashboard.go.jp/

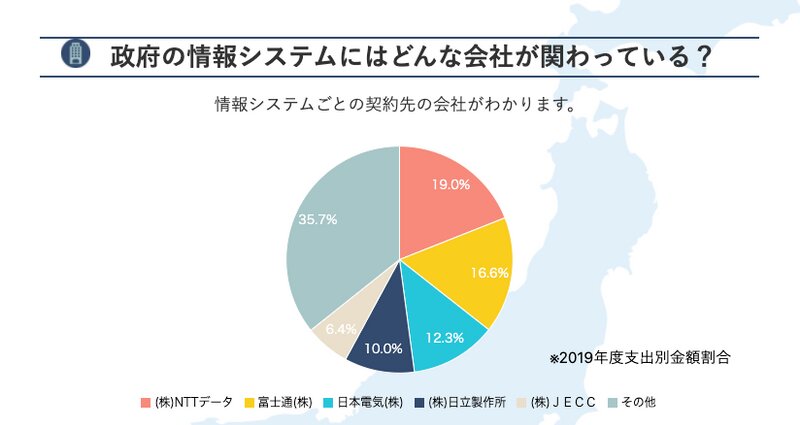

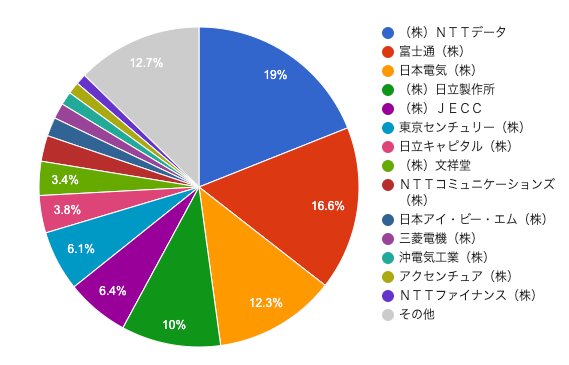

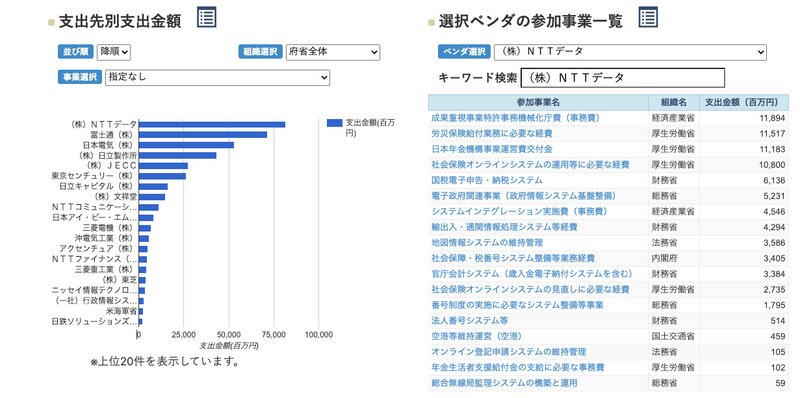

各省庁ごとにバラバラなIT予算で情報システムが構築されている

https://www.itdashboard.go.jp/

□約4,000億円の情報システム運用等経費(2013年度予算)を2021年度目途に

3割減(-30%)

2800億円までに削減目標

https://www.itdashboard.go.jp/Statistics/costReduction#200

大手ITベンダーの受注案件と省庁からの支出も明確になった

https://www.itdashboard.go.jp/Statistics/procurement#200

NTTデータだけでも817億円の支出がなされている。各省庁からの受注がよくわかる。

大手ITベンダーは利益を追求するから当然、バラバラな省庁からバラバラに受注したい。そして政府は『デジタル庁』でバラバラな情報システムを一元化することによって、効率的な削減がなされると期待している。

また、それだけでなく、行政の手続きを一つで済ませるしくみや、マイナンバーの有効活用など命題はたくさんある。平井大臣が『政府のつくっているものは、すべて使い勝手がイケていません』と語るほどだ。

しかし、大手ITベンダーが、今年の秋から、『デジタル庁』方面ばかりをみて仕事をすることは明確となるだろう。

しかし、今度はその『デジタル庁』そのものの運用方針が見える化され、本当に最適化され削減できてているのかを実証できるような組織がないと、デジタル庁と大手ITベンチャーのなれあいの構造でしかない。

今から、一番必要なのは、デジタル庁の評価測定をユーザーである国民ができるしくみだ。