中嶋聡監督の描いた壮大なドラマ、「第1章」完結。日本シリーズは「バファローズ」の「初優勝」で終わる。

2年連続で同じ顔ぶれで行われた今年の日本シリーズは、オリックス・バファローズが4勝2敗1分けで東京ヤクルトスワローズを制し、2004年オフのオリックス・ブルーウェーブと大阪近鉄バファローズの合併以後初、前身の阪急ブレーブス時代を含め5回目の日本一に輝いた。球団史においては傍流に位置づけられる近鉄は、日本シリーズに4度出場しながらも結局、一度も日本一になることなく消滅してしまっているので、「バファローズ」が日本一になったのは初めてのことである。近鉄が最後に出場した2001年のシリーズでは、ヤクルト相手に1勝4敗に終わっている。阪急も1978年シリーズで、ブルーウェーブも1995年シリーズでヤクルトの軍門に下っているので、オリックス・バファローズとしては、長年の「宿題」をようやく片付けたとも言える。昨年に続いて、ワンプレーたりとも見逃せないハラハラ感が途切れなかったシリーズは、これぞ日本シリーズと言っていい、日本野球の面白さが凝縮された「令和の名勝負」として今後も語り継がれていくだろう。

それにしても中嶋オリックスとは不思議なチームである。終わってみれば、「強いチーム」と誰もが口を揃えるが、レギュラーシーズンのチーム総得点はパ・リーグ4位の490点、本塁打は89本で5位。2桁本塁打を放ったのは、21本を放ったチームでただひとりの3割打者吉田正尚と今シーズン不振で規定打席にも到達しなかった杉本裕太郎(15本)、その杉本に代わって台頭した頓宮裕真(11本)のみだった。長打力に欠けるのなら機動力があるのかと言えば、そうでもなく、チーム盗塁数はリーグ5位の62。シーズン中からとにかく出塁したランナーがなかなか前に進まないという印象だった。打線に関して言えば、シーズン56本塁打を記録した村上宗隆に山田哲人の23本、オスナの20本と、クリンナップだけでオリックスのチーム本塁打数をはるかに上回るヤクルトの優位は疑いようがなかった(ついでに言うと、先頭打者の塩見泰隆が16本、守りの要、長岡秀樹でさえ9本だ)。

この打線の弱さを補ったのが、先発からリリーフまで粒ぞろいの上、スーパーエース、山本由伸を擁した投手陣だったのだが、今シリーズではシーズン終盤から超人的な投球を見せてきたそのスーパーエースが初戦で故障離脱してしまう。9月半ば以降、ほとんど点を取られていなかった山本が4失点の上、途中降板してしまったシーンに、多くのオリックスファンが絶望し、ヤクルトファンは歓喜した。それでも第2戦目を取ればオリックスもいい勝負ができるのではと思われたが、勝利をほとんど手中に収めたと思われた9回裏にヤクルトの伏兵、代打・内山壮真に同点3ランが出て、オリックスは勝利を逃してしまう。大阪に舞台を移した第3戦で満を持して「左のエース」、宮城大弥を立てながらも大敗を喫した時点で、オリックスの逆転優勝を信じた者はほとんどいなかっただろう。なにしろスーパーエースの登板はほぼ絶望的だったのだから。

それでもオリックスは勝った。「勝った」というより「負けなかった」と言ったほうが正確かもしれない。シーズン終盤の歴史的なデッドヒートでもそうだった。ライバルが強力打線を押し出して勝利を手にしていくのを尻目に、オリックスは相手のほころびから得点を絞り出し、それを投手陣が守って勝ち星を拾っていった。そしてここぞというときには、主砲・吉田のバットが火を吹いた。

再三にわたる満塁の好機をものにしないチームに勝利の女神が微笑むことなどないはずなのだが、野球の女神は気まぐれだった。昨夜の5回表、二死満塁から神宮の夜空に打ち上げられた杉本の打球は、シリーズ前半のヒーローだった塩見のグラブをすり抜けた。スタンドのファンは追いついたはずの塩見が後ろを見た瞬間、なにが起こったのかわからなかったのだろう、歓声が少し遅れた。誰よりも塩見自身がなにがどうなったのかわからなかっただろう。それはまさに野球の女神の所業としか言いようがなかった。

今シリーズ初めての大量リードをオリックス投手陣は守りさえすればよかった。しかし、エースに続いてクローザーまでもが使える状態ではなかった。今シーズン28セーブをあげた38歳のベテラン平野佳寿だったが、シーズン最終盤から本来のキレを失っていた。シリーズ初戦の8回1点差の場面で登場したものの、村上に一発を浴びてしまう。第6戦で再び神宮のマウンドに立つが、その役割はセットアップに変わっていた。

それでもオリックスはリードを守った。8回にヤクルトは1点を返した後、オスナが1点差に迫る3ランを放ったが、それも女神の演出だったのかもしれない。

最後は、代役クローザー・ワゲスパックが3人でピシャリと抑え、今シーズンのプロ野球が終わった。歓喜の輪には、戦線離脱した山本や、シリーズ途中から不振でベンチから外れたベテランT-岡田の姿もあった。

シリーズMVPには杉本が選ばれたが、ファンの間ではMVP以下各賞の受賞者について、再三にわたるピンチで火消し役を演じたベテラン、比嘉幹貴はどうなっているんだ、日本中に名を知らしめた育成出身の剛球投手、宇田川優希が受賞しないのはいかがなものか(個人的には渋いヒットを連発していた西野真弘にも賞をと思っている)、などと異論が噴出した。つまりはそれだけ突出したヒーローがいなかったということだろう。

それでいいのだ。今シーズンを始めるにあたり、中嶋監督はこう言った。

「全員で勝つ」

そしてそれをオリックス・バファローズは実現した。ややもすると、山本というスーパーエースと、最強打者・吉田に頼りがちのチームに見えてしまうが、杉本が不調なら頓宮が出てくるなど、チームが一丸となって史上稀にみるデッドヒートを制し、数年前までは全く歯が立たなかったソフトバンクを蹴散らしてクライマックスシリーズを制した。その時、かつては京セラドームのスタンドの半数(かもしくはそれ以上)を占めていたホークスファンの姿はもはやなく、ビジターベンチのある3塁側までオリックスファンが占拠していた。このファンも含めてオリックス・バファローズは「全員で勝」ったのだ。

それにしても、このチームを率いた中嶋聡という監督はつくづく不思議な男だと思う。昨年のシリーズでは、同級のヤクルト・高津監督との采配力の差を論じられ、今シリーズでも重鎮の解説者方からその采配に疑問を投げかけられることもあったが、その方針にはブレはなかった。「師」である故・仰木彬氏同様の猫の目オーダーは、「全員で勝つ」という方針の象徴だった。無理をさせないという方針は一貫しており、快投を演じた宇田川、山崎颯一郎をベンチから外すことも厭わなかった。目先の1勝のために選手を消耗させることは決してなかった。

最終戦の8回。この回からマウンドに上がりながらも、1アウト1、2塁から村上にタイムリーを浴び、1失点を喫した山崎を中嶋は代えなかった。次の打者はオスナ。「オスナ・キラー」の比嘉はブルペンでピッチングを開始したところだった。

オスナの3ランが出たとき、誰もが継投が遅れたと思っただろう。短期決戦では、継投の遅れは致命傷になる。もし、この後、ヤクルトが逆転していれば、シリーズの流れは大きく変わっていただろう。

しかし、一足遅れで登場した比嘉は何食わぬ顔をして後続を断ち切った。

今にして思えば、これも中嶋の「演出」だったのかもしれない。昨シーズンからのオリックスを見ていると、ファンは中嶋の書いた脚本に酔わされていたようにさえ思ってしまう。彼の脚本には、おそらく「野球の女神」もキャスティングされていたのだろう。

万年最下位のチームが苦しみ抜きながら頂点に上り詰める長いドラマは、ここにようやく「第1章」が完結した。しかし、ペナントレースは来年も再来年も続いてゆく。中嶋聡はどんな「第2章」を描いていくのだろうか。

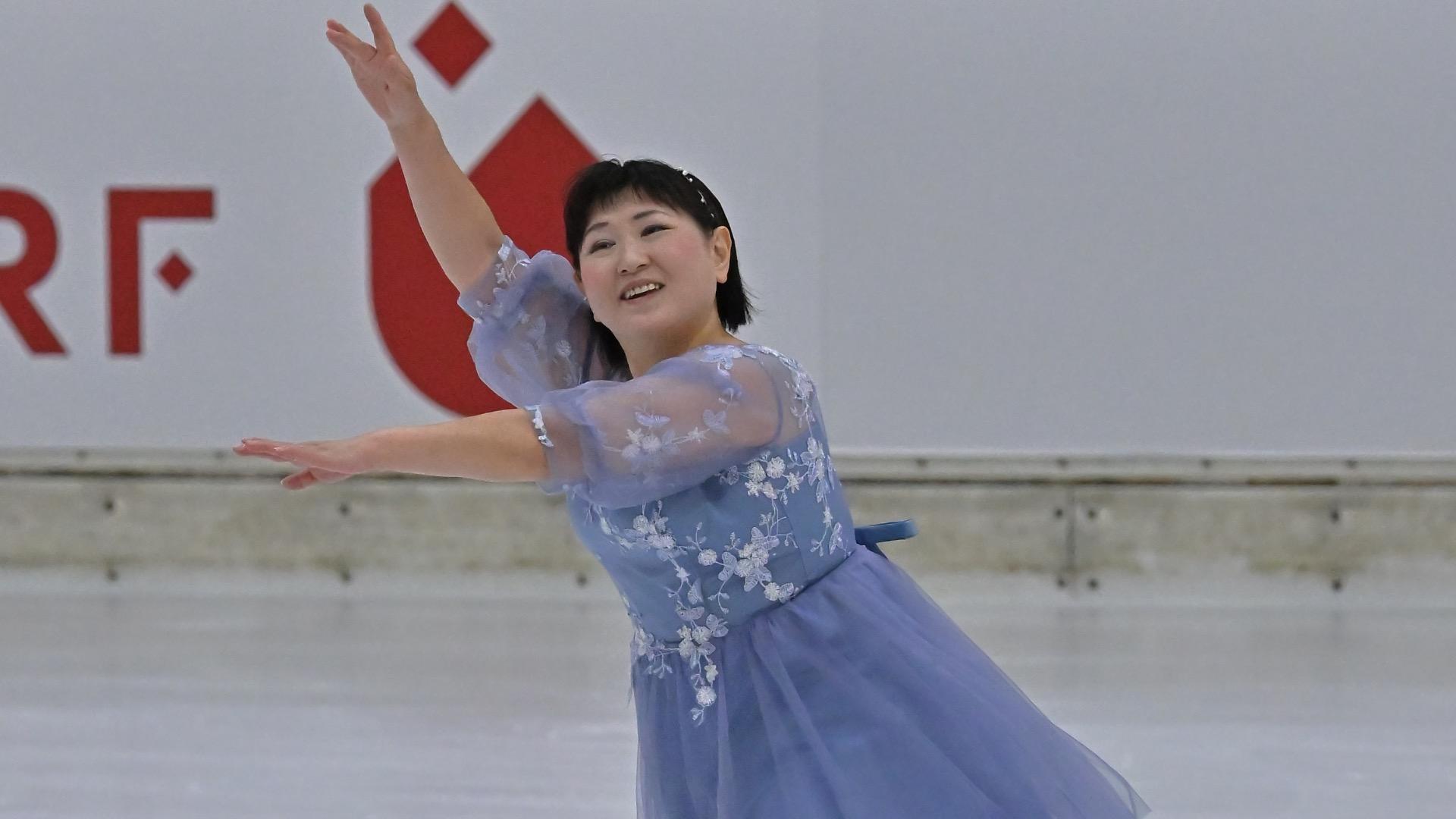

(写真は筆者撮影)