ああ、もう軍人にならなくていいんだ--山田洋次91歳、創造の原点と戦争体験 #戦争の記憶

「『おーい、阿部君!』、外から窓を叩いて声をかけたけど、阿部君の家族はみんな昼間から布団をかぶって横たわっていた。全員が服を着たまま。飢え死にするのかな、と思うけど何もしてやれない。1月の、寒い日だった」。幼少期から大連で過ごした映画監督の山田洋次(91)は、終戦を迎えた年、中学2年生だった。豊かだった満洲での生活は激変し、死はすぐそこにあった。多感な時期に刻まれた死生観。今なお現役で日本人の「生」を描き続ける映画監督が、戦後78年の夏、強く思うこととは。(取材・文:山野井春絵/撮影:殿村誠士/Yahoo!ニュース オリジナル特集編集部)

思春期と重なった戦争で、取り返しのつかない時間を過ごした

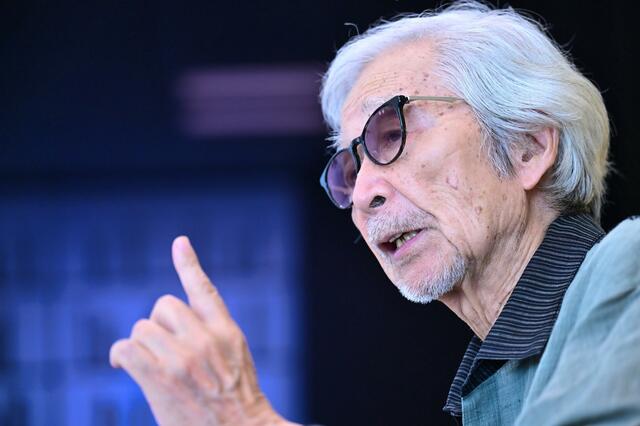

1961年に監督デビューをした山田洋次は、この9月に92歳を迎える。矍鑠(かくしゃく)として、眼鏡の奥は眼光鋭く、ことばにはよどみがない。次回作の構想も進んでおり、毎日パソコンに向かっているという。時おり、ネットニュースにも目を通す。 「いまの若い人たちは、恋愛も面倒臭いというじゃない。マッチングアプリで結婚するんでしょう? 昔のお見合いみたいなものかな。そのうち恋愛結婚の方が珍しい世の中になるのかもしれないね。(スタッフの1人に)……え? 君もマッチングアプリで恋人を作ったの? へえ、そう。なるほどねえ(笑)」 『男はつらいよ』シリーズは昭和・平成の国民的映画だ。俳優の起用やテーマなど、それぞれの作品に時代の世相が織り込まれてきた。日本人の心の原風景を描きつつ、「今」への視線をずらさない。山田作品が現在も愛され続ける理由はそこにある。 年を重ねてなお尽きることのない映画への情熱は、どこから生まれてくるのか。持って生まれた才能、積み重ねた教養、飽くなき探究心……? さぞかし好奇心旺盛な青年期を過ごしたのだろう、そう問うと、山田は静かに首を振った。 「終戦前後の2、3年、僕の生活はひじょうに即物的だった。生きること、食うことが大事であって、楽しみなんて、考える余裕もなかった。寒さをいかにしのぐか、冬を乗り越えるために、どうカロリーを摂るか。母は、安い油で質の悪いコーリャン(タカキビ)を炒めてお粥を作った。『兄さんは15個、お前は12個』というふうに夕食に配られたのは、ピーナツだよ。生きなければならない、そこには、文学も芝居も音楽もない。つまり、精神的な滋養がなかったんだ」 「取り返しのつかない時間を過ごした」と山田は残念そうに振り返る。 多感な思春期をむしり取った戦争。それはそのままカルチャーの空白期間となり、引き揚げ後の山田青年に少なからずコンプレックスを与えた。しかしその経験こそが、映画制作へのひとつの原動力にもなっているという。