あってはならないことだが、学校では時折、悲しい出来事が起きる。事故やいじめ、教師の指導によって、子どもが傷付いたり、亡くなったり。その後に保護者と学校が「対立」するケースも少なくない。事実確認、謝罪、再発防止……。そこに「対話」はあるのだろうか。2011年にさいたま市で起きた小学6年生の女児の突然死でも、一時、対立があった。ところが、保護者と教育委員会はやがて協力関係に転じ、事故時の対応などを示した「ASUKAモデル」を作り上げていく。このかたちはAED(自動体外式除細動器)の啓発運動として全国に広がり、実際に多くの命を救ってきた。「ASUKAモデル」はどうやって誕生したのか。どんな対話があったのだろうか。(笹島康仁、吉田直人/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「明日香は永遠の眠りにつきました」

2月上旬、さいたま市立馬宮東小学校で、救命教育のシンポジウムが開かれた。「学校での突然死ゼロ」を目指す教育・救急医療関係者らの集まりだ。底冷えのする体育館に、全国各地から180人が集まった。

研究者や教員ら3人の発表が終わり、長い髪の女性が立ち上がった。同市に住む桐田寿子さん(47)。小学6年で亡くなった明日香さん(当時11)の母親である。寿子さんは視線を落とし、手元の原稿を読み上げていく。

シンポジウムで語る桐田寿子さん(撮影:笹島康仁)

「2011年9月29日(の放課後)、明日香は駅伝の選考会で1000メートル走行後、突然倒れました。救急車の要請は保健室に搬送された(倒れてから)約4分後。救急車が到着するまでの約11分間、AEDを含む救命処置は行われませんでした。翌日、明日香は永遠の眠りにつきました」

「背景には、AEDが使用されなかったこと、3カ月前に教員全員が救命講習を受けていたにもかかわらず、けいれん・苦しそうな呼吸などのSOSのサインが救命行動につながらなかったことなどが挙げられます。AEDを活用し、救命することの課題を浮き彫りにしたと感じています」

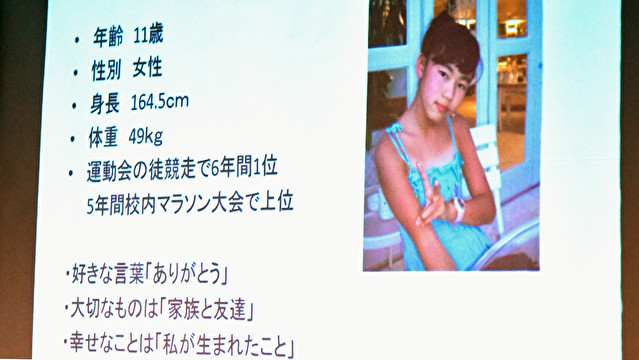

会場で投映された明日香さんのスライド。活発な子どもだったという(撮影:笹島康仁)

そして寿子さんは「検証委員会の結果を受け、私たち遺族はさいたま市教育委員会と共に再発防止のための分析を行いました。対応策として抽出されたのが『ASUKAモデル』となる事故対応のテキストです」と続けた。

ASUKAモデルは、心停止などの事故の防止方法、事故時や事故後の対応方法を示したものだ。救急隊到着までの救命処置がいかに大切かを訴え、教職員が日頃から研修を受けること、管理職や養護教諭に頼らず「現場の判断」で救急車の要請やAEDの手配を行うことなどを明記。さらに、保護者に「事実を正確に」伝えるよう記している。

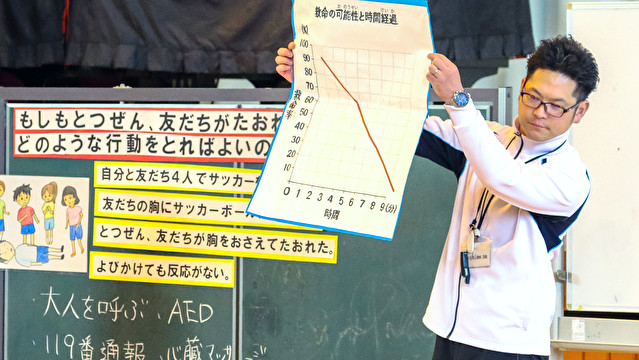

シンポジウムに先立ち、救命処置に関する5年生向けの公開授業も行われた。処置が1分遅れるごとに救命率は1割下がる(撮影:吉田直人)

「見ざる、言わざる、聞かざる」

この日のシンポジウムでは、桐淵博さん(64)が司会のマイクを握った。事故当時のさいたま市教育長。寿子さんらと一緒にASUKAモデルをつくり、救命処置の大切さを訴える活動を始め、学校事故防止の専門家にもなった人物だ。

けれども、寿子さんによれば、事故直後、学校側との関係はどうにもならなくなっていた。教育長と一緒に「学校突然死の防止」を訴えるようになるとは、想像もできなかったという。

司会のマイクを握る桐淵博さん(撮影:吉田直人)

事故直後は、怒りの材料を挙げればきりがなかった。

病院や両親に確認しないまま、間違った死亡時刻を報道機関に発表した。葬儀の席次を勝手に決められた。事故時の「説明」はA4用紙2枚だけで、謝罪もまるでなかった……。事故後の修学旅行で学校側が持ってきたお土産は、日光東照宮の「三猿」だったという。

「見ざる、言わざる、聞かざる。まるで学校の姿勢じゃないかと思いました」

提訴を考え、弁護士に相談したこともある。

明日香さんは、さいたま市立日進小学校に通っていた。そのグラウンドに立つ寿子さん(撮影:吉田直人)

寿子さんは言う。

「キーワードは『ご冥福』でした。会う度に『ご冥福をお祈りします』。それ以外は会話にならない。安全マニュアルはありますか、と聞くと、『あります』。じゃあ見せてくださいと言うと、下を向いちゃう。訴えたいわけじゃない、何があったか知りたいんですと言うと、『ありがとうございます』と言ったきり、また下を向いちゃって」

シンポジウムの様子。右端が桐淵さん、左から4人目が寿子さん(撮影:吉田直人)

「きょうはひとりの人として来ました」

シンポジウムの後、会場だった馬宮東小学校の応接室に寿子さんと桐淵さんが来てくれた。対極にあった両者は今、手を組んでいる。

事故直後の様子について、桐淵さんはこう切り出した。

「最初は、全国の学校事故で見られる対立構造にピタッとはまりました。要するに遺族の質問が鋭い。納得されてない。じゃあ、うっかりしたことは言えないから言えることを整理しておこう、それ以外は答えちゃだめだ、と」

桐淵さん。事故当時はさいたま市教育長(撮影:吉田直人)

A4用紙2枚だけで行われた「説明」も、うっかり間違ったことを言ったら大変なことになる、という恐れが教育委員会側にあったからでは、と桐淵さんは言う。そしてその「説明」がさらなる怒りを招いたのだ、と。

そんな中、初めて謝ったのが桐淵さんだった。事故の2カ月後。寿子さんには、その記憶が鮮明に残っている。

1人で自宅に来た桐淵さんの第一声は「きょうはひとりの人として来ました」。そして「元気に学校に行った明日香さんを無事に帰すことができず、申し訳ありませんでした」と言い、深々と頭を下げたという。

「その言葉を聞いて大泣きしたんです。真摯に向き合う姿勢と謝罪の言葉、遺族に寄り添う言葉がありました。ずっとずっと張り詰めていた緊張が解けたようで……。夜中まで5時間話し込み、最後は笑顔で見送る関係になっていました」

取材に答える寿子さん(左)と桐淵さん(撮影:吉田直人)

桐淵さんは謝罪の場で何をしていたのだろうか。

「訴えられたことを一生懸命メモ取りながら聞いてね。そのうち、私も自分のことを語り始めて。明日香ちゃんの命に報いるためにも、再発防止策を一緒に作りたいという話もしました。子どもたち向けに授業もやろう、傷付いた子どもも多いからカウンセラーも必要だ、と。ずいぶんいろんなことを話したんだよなあ」

「もともと、子どもが好きでこの世界に入ったんですよ。担任も部活の顧問もやって。親の気持ちを超えるとは言えないけど、負けないくらい子どもが好きなんです。自分の受け持つ子が亡くなって、悲しくない教員なんかいません。なのに、どうして、悲しむ親御さんと教員がけんかしないといけないの、と。対立は絶対に打開しなきゃだめだ、って」

最後に背中を押したのは、さいたま市にいる新聞記者たちだった、と桐淵さんは明かす。彼らは、自分たちがこんなことをしていいのかと悩みつつ、「モンスター(ペアレンツ)じゃない、(遺族に)会いに行ったほうがいい」と伝えてきた。

謝罪に出向く腹を固め、桐淵さんは教育委員会の幹部を集めた。自身の考えを伝えると、部長も賛成。そして、1人で遺族に会いに行ったのである。

馬宮東小にあったポスター。2人の対話は全国的なAEDの啓発運動につながっている(撮影:吉田直人)

「謝ったら負け」という俗説

学校での事故をめぐり、保護者と学校・教育委員会が対立することは珍しくない。いじめ、指導死、災害対応……。双方がこじれ、訴訟に発展するケースもある。

例えば、滋賀県大津市立中学校でのいじめ自殺では、全校生徒に対するアンケートの結果を口外しないよう、学校側が遺族に誓約書を書かせた。その後、アンケートの全面公開を求めた遺族に対し、市教委はほとんど黒塗りの文書を渡した。

そうした事例を前に寿子さんはこう言う。

「遺族が求めているのは何だと思いますか。事実と謝罪です。これがなかったら、私たちもとことんやっていたかもしれません」

明日香さんの墓前で手を合わせる寿子さん(撮影:笹島康仁)

桐淵さんは「公務員は危機管理についてもっと学ぶべきだ」と考えている。

「日本の教員免許制度は、学校の安全や危機管理を学ばせてない。大事なのは、謝ったら負け、裁判で不利になる、という俗説を打ち破ることです」と明言する。頭を下げない学校の姿勢が「何か隠している」という不信を生む。法的な責任と道義的な責任を分けて考えるべきだ、と。

「法的責任というのは、事故を回避できたのか、その義務があったのかということ。けれど、それは別にして、子どもを預かった側が元気に帰せなかったんだから、道義的な責任は絶対にあるんですよ」

「規則通りだったのに」という思い

悲しい出来事の後、教育の何をどう変えるのか。それに悩み、考え抜き、自分の指導を見つめ直した教員もいる。兵庫県内の高校で教頭を務める青木俊也さん(54)も、その1人だ。

県立伊丹高校に勤務していた2000年代初め、喫煙した男子生徒を教師5人で指導したところ、翌日、生徒は自殺したという。

青木俊也さん。神戸市内で(撮影:吉田直人)

青木さんによると、当初、学校内では「学校の内規に則(のっと)った指導だった」という声が出て、自身も「指導を考え直す必要があるのか」と感じていた。

ところが、学校関係者が遺族らと話を重ねた結果、指導方法などを定めた内規を変えるに至る。青木さんも生徒の母親と接するうち、少しずつ考えが変わっていったという。

「大きな事故や事件は、自分の考えていないところで起こります。だから、『?』がいっぱい付いた状態で『対応』が始まる。そこで思い違いや温度差が生まれ、歯車が狂っていくんです」

「私はモンスターペアレンツはいないと思うんです。『子どものため』という考えは必ず一緒だからです。子どもに対する共通の視線はつくれる。だから、まずはその視線をつくることが大切です」

母親との対話 深く、長く

取材場所のカフェで、青木さんは「こんなものを持ってきました」と大学ノートを取り出した。プリントアウトされたメールがたくさん貼られている。自殺した男子生徒の母親とのメールのやりとりだった。

県立伊丹高校の正門(撮影:吉田直人)

青木さんは保健体育の教員で、生徒指導に関わることも多かった。大声を出した過去も否定しない。そんな中、遺族から「教師は常識がない」と言われながらも、メールなどでのやりとりを続けた。

変化は、事故の4年後だったという。生徒指導を続けていた時、亡くなった生徒の「今のやり方は違うよ」という声が聞こえた気がした。その声が少しずつ大きくなった、とも語る。

「遺族と真剣に対話しているつもりでも、それまではどこかで、相対するしんどさをストレスに感じていたのでしょう。でも、ある時、お母さんに『私自身の中で彼の存在が大きくなっています』『子どもが亡くならないためにはどうしたらいいかを考えるきっかけになりました』と伝えた時に、関係が少しほぐれたように思います。『先生もやっと分かってきてくれはったんやな』と」

指導に悩む若い教員には、こう伝えたいと言う。

「慌てず、ゆっくり子どもと向き合うことです。何か問題があったときは、出来事の表面だけでなく、裏にあるものを考えていこう、一緒に考えていこう、と」

メールを貼ったノートを見る青木さん(撮影:吉田直人)

「学校が大好きだったんです」

埼玉県で誕生した「ASUKAモデル」はその後、2016年設立の「日本AED財団」の中でもロールモデルとして扱われ、AEDの活用や救命処置の研修を各地で進める原動力になった。

当のさいたま市では、明日香さんの事故後、救命処置の訓練が関係各所で広く行われるようになった。市教委によると、「判断に迷ったら使う」が定着しつつあり、事故前は年に1回あるかないかだったAEDの使用回数が、事故後は年3〜10件に増えた。2016年度は教員2人の命も救っている。

ハート形の模型で心臓マッサージの練習をする子どもたち。さいたま市では年齢に応じて救命処置を学んでいる(撮影:笹島康仁)

芝原小学校教頭の古屋敏彦さん(60)も命を救われた1人だ。2016年11月、休み時間のマラソンに児童と参加した後、職員室で倒れた。直後に同僚がAEDを使ったところ、軽い後遺症で済み、2カ月後には職場に復帰できたという。「まさか自分が倒れるとは。医師にはAEDのおかげと言われました」と古屋さんは振り返る。

寿子さんによると、ASUKAモデルをつくるきっかけは、事故後、友だちが学校で発した「どうして先生はAEDを使ってくれなかったの?」という問い掛けだった。

「明日香は学校が大好きだったんですね。お友だちも先生も。そんな大好きな学校と両親が裁判になったら、明日香が悲しむと思いました。裁判になっていたら、家庭も壊れていたと思う。じゃあ何を望んでるのかを考えたら、それはお友だちを守ることだと思うんです」

寿子さんが描いた、明日香さんのイラスト。命日である9月30日はASUKAモデルの「誕生日」だ(撮影:笹島康仁)

寿子さんと桐淵さんは、よく2人で講演に行く。

その最後、寿子さんはいつも「対話」の大切さについて、次のような言葉を紹介する。ASUKAモデルを一緒に作った仲間からもらった言葉だ、という。取材に出向いた馬宮東小学校のシンポジウムでも、寿子さんはそれを語った。

「重要なことは、救命されたその人だけでなく、その家族も悲しみから救ったということです。悲しいみんなの顔ではなく、いつもの明るいみんなの顔が戻るということです。この差はとてつもなく大きい。そこに明日香ちゃんが生きているということです。教育が人の命を救い、また、人を育てるのです」

寿子さんと桐淵さん。手にするのは「ASUKAモデル」の冊子(撮影:吉田直人)

笹島康仁(ささじま・やすひと)

1990年、千葉県生まれ。高知新聞記者を経て、2017年からフリー。

吉田直人(よしだ・なおと)

1989年、千葉県生まれ。2017年にフリーランス・ライターとして独立。専門は障がい者スポーツ。