9月6日未明に北海道全域を襲った最大震度7の胆振(いぶり)東部地震では、41人が亡くなり、現在も避難所生活を余儀なくされている人たちがいる。その地震によって多くのイベントや行事も中止に追い込まれた。震源に近い白老町(しらおいちょう)で開催予定だった地域芸術祭「飛生(とびう)芸術祭」もその一つ。「アートの森づくり」を掲げるこの芸術祭は、小規模ながら、奈良美智さんら著名芸術家も参加し、節目の10年目を迎えるはずだった――。(文:末澤寧史、写真・動画:笹島康仁/Yahoo!ニュース 特集編集部)

台風で大木が倒れ、そして震度5弱

大きな揺れから2日余りが過ぎた9月8日朝。

白老町にある、芸術家らの共同アトリエ「飛生アートコミュニティー」を訪ねた。彫刻家の国松希根太さん(41)はその代表を務めている。「会場」の撤収作業に忙しそうだ。電気は前日の夜に復旧したばかりだという。

「地震のまえに台風があって、シンボル的な鳥の巣の作品が木ごと倒れたんです。そこから気持ちを切り替えようとしていた矢先に、この地震です」

飛生芸術祭のシンボルとなる高さ約10メートルの木が倒れていた。もともとは、この木自体が作品になっていた

何人ものスタッフとの片付け作業の手を休め、国松さんが言った。

「地震の被害は、ビンが割れた程度です。発電機があれば、最低限は(芸術祭を開催)できるんじゃないかと思っていたら、リース会社から『災害が優先で貸せないんです』と。新千歳空港も動いていないし、全道で停電が続き、余震も起きると言われている状況。みんなで話し合って、やるべきではないと判断しました」

「飛生アートコミュニティー」代表で、彫刻家の国松希根太さん

今年の芸術祭には、88組のアーティストやミュージシャンらが展示・出演する予定だった。1カ月前からここに滞在して作品を作っていた美術家の奈良美智さん(58)もその一人。アトリエとなっている旧飛生小学校の木造校舎で展示の設営をしていたところに、震度5弱の大きな揺れがきた。

「子どもたちが描いた絵をちりばめたステージを作ろうと思っていました。久しぶりに全部一人で大工仕事して、『さあ、みんなで(始めよう)』というところで、地震が来てしまいました。(中止になったが)来年、完成させます」

美術家の奈良美智さん

飛生芸術祭の会場。案内板などは全て使われなかった

「無名の芸術祭」に著名アーティストが参加を希望

白老町はアイヌ文化の中心地の一つとして知られる。「飛生地区」は町の中心部から車で北西へ約20分。2009年に始まった飛生芸術祭は現代アートの地域芸術祭で、毎年この時期に1泊2日のオープニングイベント「トビウキャンプ」、それに続いてメインの作品展示やパフォーマンスなどが8日間続く。

全国に数百あるという「地域アートプロジェクト」の中でも、飛生芸術祭の来場者数は例年2500人程度と多くない。50万人以上を集める「大地の芸術祭」(新潟県十日町市など)や「瀬戸内国際芸術祭」(香川県など)のように、結果的に地元に大きな経済効果をもたらすわけでもない。

それでも、この小規模な飛生芸術祭は、2016年ごろから大きな注目を浴び始めた。国際的なアーティストの奈良さんを始め、日比野克彦さんら著名アーティストが参加するようになったことが大きい。それも、アーティスト自らが、参加を望んで加わるようになったという。

それはどうしてなのだろう。

会場となる廃校には、奈良美智さんが2017年に作った粘土の彫刻作品が飾られている

旧校舎に描かれた大きな壁画は、画家・淺井裕介さんの作品

奈良さんは言う。

「みんなの力でつくる、コミュニティーの力でつくる芸術祭だからです。いま芸術祭と名の付くものは乱立していて、たいていはその期間しかやらないんです。1週間経って行ってみると、ただの原っぱだったり、建物だったり。でも、飛生は終わっても、ここに住む人、通い続ける人がいて、みんなで森づくりをしている。そういうところに惹かれています」

奈良さんはさまざまな芸術祭からオファーを受けるが、違和感を抱くことも多いという。

「(主催者側は)俺じゃなくてもいいと思っている。俺も(そんな程度なら)やってもやらなくても変わらない、みたいな。ここ(飛生芸術祭)は自ら関わりたいと思った」

キタコブシの木にかけられたブランコで遊ぶ子どもたち

奈良さんの初参加は2016年。「パッと来て、何かして帰るやり方では関われない」と感じ、翌年から滞在制作を行うようになった。偶然見つけた粘土で彫刻を作ったり、森の木から作った木炭でデッサンを描いたり、子どもたちとステージを作ったり。ここでの作品は、普段の作風とは大きく異なる。

「自分の絵とかを知っている人はいると思うけど、そういうので関わるのではなくて、一個人、森づくりのメンバーとして関わりたかったんです」

片付けを手伝う女の子

アートの森をつくる

飛生芸術祭は旧飛生小学校が舞台だ。旧校舎の裏には、1ヘクタールもの元学校林が広がり、この8年間で延べ約200人が「森づくり」に携わった。その森づくりとは「アートの森づくり」。森自体をアート作品と考え、毎年春から半年かけて手を入れていくという。

劇団「指輪ホテル」芸術監督の羊屋白玉(ひつじや・しろたま)さんは、国内外の大きな芸術祭を経験し、昨年から飛生芸術祭に参加している。

羊屋白玉さん

「芸術祭は日本中にいっぱいある。でも、本当にやりたくてやっているのか、というところもあります。飛生は森づくりから始まって、1年に1度、その成果をみんなに見せる。森づくりをベースとしたコミュニティーがあって、サステイナブル(持続可能)な要素がいっぱいある。子どもや家族連れがこんなにいっぱい来る芸術祭は他にないです」

旧校舎の裏には飛生の森があり、半年かけて手入れをしている

冒頭で紹介した彫刻家の国松さんは、父も彫刻家だ。そして国松さん自身、小学3〜4年の2年間、旧校舎横の住宅で家族と暮らした経験がある。飛生小学校は廃校後、父たちがアトリエ「飛生アートコミュニティー」として再生させたものだ。それが今は国松さんらのアトリエとなり、芸術祭の舞台になっている。

「父の代のころ、年に1度、ジャズのコンサートをやっていたんです。普段はしんとして誰もいないのに、その時だけわっと人が来て、賑やかになる。自分も何かできないかという思いがありました」

そして2009年、若手芸術家たちの作品発表の場を兼ねて芸術祭は始まった。2011年からは開催日数を増やし、アートイベント「トビウキャンプ」も開かれている。

「キャンプを始めたのは東日本大震災があった年で、『ひとつの村』という世界観を作ったんです。自分の家族や身近な人とのつながりを意識しよう、と。その日だけは、知らない人同士も一つの村の村人として過ごし、夜はみんなでキャンプファイアーを囲む。この芸術祭の舞台は森。アート作品は大道具のような立ち位置です」

国松希根太さん

同じ夢を見た仲間 いまは空から見ている

アーティストやスタッフらには忘れられない人がいる。元北海道大学スラブ研究センターの職員で札幌市に住んでいた宇佐見祥子さん。芸術祭のために、身長152センチの小さな体で駆け回っていたという。

芸術祭やアートが地域に果たす役割を研究したい――。グラフィックデザイナーだった宇佐見さんはそんな思いを持って、2010年に28歳で札幌の大学院に進学した。飛生を研究のフィールドとし、国松さんらとともに対外的な発信も担った。その成果もあり、飛生芸術祭は知名度を高めていく。

その宇佐見さんは、2014年末に体調を崩した。翌年春には全身をがんに侵されていることが分かった。今から3年前、2015年9月の芸術祭には病を押して車いすで参加したものの、直後に入院し、1カ月もしないうちに帰らぬ人になった。33歳だった。

宇佐見祥子さんの遺影。母・成美さんの自宅に飾られている(撮影:笹島康仁)

母の成美さん(64)は言う。

「祥子の友達が『(祥子さんは)いつも元気で前のめり。自分の体を気遣って長生きを望むような子ではなかった』と言ってくれて、なんとなく納得できた。でも、私はずっとやっぱり(娘の死を)受け入れられていないんですよね。大人になっても、子どもには変わりないから……」

「飛生での活動は、若い子がわいわいやっているだけではなくて、地域のためにもなっていることを証明したい、と。そう言って、研究にも打ち込んでいました。もっと勉強したい、と。飛生で自分がやりたいことの方向性が見えて、これからという時でした」

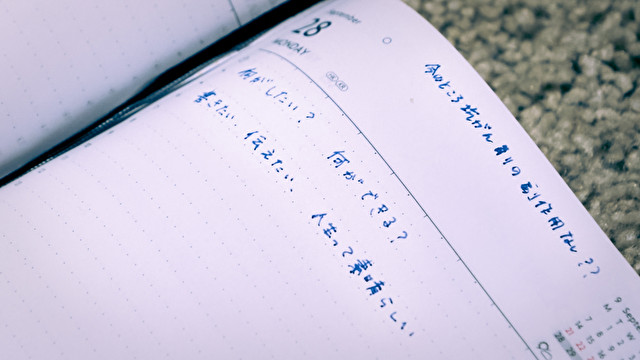

他界する1週間前、祥子さんはノートにこんな言葉を連ねていた。全身のがんで、激しい痛みと格闘していた頃のものだ。

「何がしたい? 何ができる? 書きたい。伝えたい。人生って素晴らしい」

芸術祭に関わる人たちは、そうした姿を忘れていない。3年経っても、宇佐見さんを追悼するために飛生を訪ねる友人たちは途切れないという。

宇佐見祥子さんが亡くなる1週間前に残した言葉

宇佐見祥子さんの母・成美さん。娘の死後、「地域おこし協力隊」として白老町に移住した。職場では隣の席に娘と同じ年齢の女性がいる。「生きていたらこんな感じかな」と思う

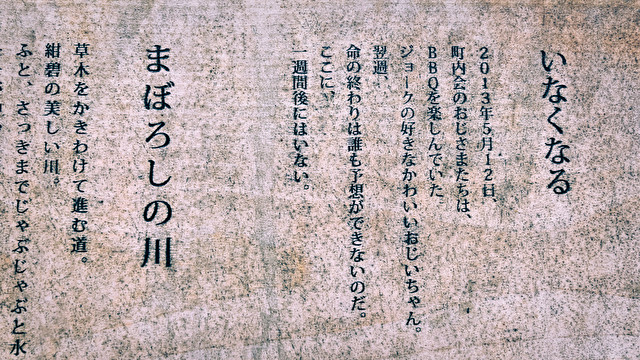

宇佐見祥子さんを追悼するために仲間が作った「タイムトンネル」という作品

「タイムトンネル」には宇佐見祥子さんが飛生で残した詩が展示されている

10年目の原点

北海道胆振東部地震によって、芸術祭の中止が決まっていた9月8日の夕方。その日の午後から始まるはずだった泊まりがけのイベント「トビウキャンプ」も中止が決まっていた。

それでも、家族連れのスタッフや出演するはずだったアーティストらが集まり始めた。誰が呼び掛けたわけでもないのに、数が増えていく。その数、およそ30人。飛生の様子が気になって札幌から駆けつけた人もいるという。

片付けの終わった後、歌と踊りを楽しむ子どもたち

日が暮れると、廃材を使ったキャンプファイアーが始まった。

羊屋白玉さんがアコーディオンを奏でる。その音色に導かれ、ウサギや鳥の大きなお面をつけた子どもたちが現れた。奇妙で愛らしい森の動物たちが、ノスタルジックな音楽に合わせてキャンプファイアーの周囲を練り歩く。

ぐるぐる、ぐるぐる――。

練習を重ね、今年上演するはずだった演目だ。集まった関係者たちのために披露したのだという。

キャンプファイアーの周囲をウサギや鳥のお面をつけた子どもたちが練り歩く

今度は子どもたちから「校歌を歌いたい」という声が上がった。「校歌」とは、旧飛生小学校のそれを再現したものだ。

全員で旧体育館に移り、再びアコーディオンが流れ、子どもたちの元気な合唱が始まった。飛生小学校は廃校から32年が経つ。築69年の体育館に幻想的な明かりが灯り、とっくに歌われなくなった校歌が響いた。

旧飛生小学校の校歌を歌う子どもたち

震災で中止になった10年目の「飛生芸術祭」。この小さなイベントを仲間と支えてきた、文化事業のプロデューサー・木野哲也さん(40)は「森に大きな黒い鳥がいると見立てて創作してきました」と言い、来年以降もこれまでと変わりなく森の中で創作を続けるという。

「飛生」という地名は、アイヌ語の「トゥピウ」が語源の一つだ。「黒い鳥が多くいるところ」の意味があるという。

木野さんは「台風で倒れた木の作品も、その黒い鳥を迎えるために作られた鳥の巣を表現したものです。森の中に点在する作品は、この場でしか表現できないものなんです」と話す。「この芸術祭の根幹には自然を相手にした森づくりがあります。今回の災害も受け入れて、自然と共生するアートを目指したい」

札幌に住み、梱包材の卸業を営む児島大輝さん(37)はこの8年間、毎年森づくりに参加してきた。仲間と作業して、温泉に浸かり、バーベキューを楽しむ。

「最初は何の手入れもしていない森でね。笹刈りをして、道をつくるところから始まりました。8年間、同じことの繰り返しです」

ここに来ると、仲間に会える。普段と違う世界に身を置ける。だから、また来年も来る。

「飛生」の語源には「根曲がり竹の多いところ」の意味もあるという。その竹を用いたトンネルも芸術家の作品だ

子どもたちが体育館で「校歌」を歌い終えると、キャンプファイアーの傍らでバーベキューが始まった。同じテーブルを囲むのは、森づくりのボランティア、子連れの女性、毎年都会から足を運んで来る人、コミュニティーの一員となった著名な芸術家たち……。

芸術祭はこの10年、テーマを一度も変えなかった。「僕らは同じ夢を見る――」。それは11年目も変わらないはずだ。

【文中と同じ動画】

末澤寧史(すえざわ・やすふみ)

ライター・編集者。共著に『廃校再生ストーリーズ』(美術出版社)、『東日本大震災 伝えなければならない100の物語⑤放射能との格闘』(学研教育出版)、『希望』(旬報社)ほか。

笹島康仁(ささじま・やすひと)

高知新聞記者を経て、2017年2月からフリー