韓国雑踏事故の「警備体制の不備」、明石歩道橋事故との共通性

10月29日、ソウル・梨泰院(イテウォン)の雑踏事故で、150人以上が犠牲となった。

新型コロナウイルスの感染対策が3年ぶりに解除され、梨泰院周辺に10万人を超える多くの若者が集まることが予想されていたのに、当日動員された警察官は137人にとどまっていたという。事故前日の28日にも数万人が集まり、大規模な事故の発生を懸念する声が出ていたのに、警察の対応は、薬物や性犯罪の予防中心で、「雑踏警備」には、ほとんど警察官が配置されていなかった。しかも、報道によれば、事故の4時間も前から、現場から警察に危険を知らせる通報が入っていたにもかかわらず、対応がとられなかった。警察の雑踏警備の体制不備が事故の原因になったとの声が上がっている。

日本で起きた最近の重大な雑踏事故が、2001年7月、「明石市民夏まつり」の花火大会に訪れた見物客が群衆なだれに遭って死者11人、負傷者247人を出した「明石歩道橋事故」だ。この事故でも10万人を超える人出が予想されていたのに、事前の警備計画で、暴走族対策が重視され、事故現場周辺の雑踏警備には、ほとんど人員が振り向けられていなかった。この夏まつりは、明石市が実質的な主催者のイベントであったのに対して、ソウルの事故は、自発的な人の参集であったという違いはあるが、いずれにしても、警察の雑踏警備の体制の不備が重大な事故原因となった点は共通している。

明石歩道橋事故では、兵庫県警明石警察署の地域官、明石市の市民経済部長、次長、商工観光課長、警備会社の責任者の5人が業務上過失致死傷罪で起訴されたが、事故当時の明石警察署長と副署長が「不起訴処分」となった。この不起訴処分に対して、遺族が検察審査会に審査を申し立て、検察審査会は3度にわたって「起訴相当」の議決を行ったが、検察は不起訴処分を繰り返した。起訴された明石署の地域官が問われた「過失」の内容が、「雑踏警備の現場での対応の不備」だったのに対して、当時の明石署長らが問題にされたのは、「事前の警備計画の不備」だった。そこには雑踏警備への人員配置の問題も含まれていた。

起訴された5人の刑事裁判の一審判決(神戸地裁平成16年12月17日)でも、判断の前提として

《訴因をどのように構成するかは、検察官がその職責によって決すべき事柄であるから、当裁判所としては、それをもとにして本件業務上過失致死傷事件の過失の有無を判断すべきことになるが、本件夏まつりにおいては、後述するように、そもそもの会場選定を含め、本件夏まつりの準備段階において認められる様々な問題点が本件事故発生に大きく関わっていることを否定することはできない》

と述べた上、A署長について、

《警備計画の策定にあたって、暴走族の検問、制圧を徹底するとの考え方を有していた》

《明石警察署の幹部連絡会において検討された警備計画案では、部隊編成のうち雑踏警戒班は3個班24人とすることになっていたが、A署長が、「雑踏警戒班って何するんや。こんなにいらん。」などと言って、雑踏警戒班を減員して検問班に回すように指示し、これに対し、雑踏警戒班の指揮官に予定されていたEが、雑踏警戒班が減員されることを不安に思い、「雑踏を減らされては困ります。」、「雑踏警備は大変です。」などと意見具申したものの、A署長が、「もしものことがあれば、管機を使えばいい。」などと言って聞き入れなかったことから、雑踏警戒班は、結局、2個班16人に減員されることになった。》

との事実を指摘している。

そして、5名の被告人の過失の判断に関連して、

《本件夏まつりにおいて、そもそもの会場選定自体に問題がある上、雑踏事故を未然に防止するのに十分な警備計画が策定されていなかったことは前示のとおりであり、雑踏警備等に関する各種文献においては、雑踏警備について、事前の計画策定がほぼ8割、その計画を警備員等に周知徹底できれば、その警備のほぼ9割は終わったといわれていることなどからすると、十分な警備計画が策定されていなかったことが、本件事故発生の重要な原因であることは否定できないし、また、警察が十分な警備体制を構築できなかった責任のかなりの部分がA署長にあることは否定できないと思われる。》

とまで述べている。

このような一審判決の判示からしても、遺族の方たちが、事故の根本的な原因は事前の雑踏警備計画の不備に関する明石警察署長の過失にあるとして、当時の明石署長らの起訴に拘り続けたことには十分な理由があったのである。

当初の2回の検察審査会への審査申立の時期は、検察審査会の議決に法的拘束力がなく、強制起訴の制度がなかったので、検察が再度不起訴にすれば、事件は終結していた時代だった。

しかし、2004年の検察審査会法改正で、2009年5月から、2回の「起訴すべき」とする議決が出た場合に裁判所が指定する弁護士が起訴を行う「強制起訴」制度が導入されることになったことを受け、遺族らは、再び検察審査会への審査申立に動きだした。

この時、問題となったのが、業務上過失致死傷事件の公訴時効が5年であり、最終の死傷結果が生じた2001年7月28日から公訴時効が進行し、同日から5年の経過した2006年7月に既に時効が完成しているのではないか、という点であった。

そこで考えられたのが、地域官と元署長らには、「過失の共同正犯」(過失が認められる行為を共同で実行すること)が成立し、地域官が業務上過失致死傷罪で起訴され、公判係属中は、当時の署長らと地域官が刑訴法254条2項の「共犯」に該当し、署長らに対する関係でも公訴時効が停止しているとの主張だった。

この頃、私も、桐蔭横浜大学法科大学院教授・コンプライアンス研究センターの活動の中で、明石歩道橋事故の遺族の方々とお会いし、2007年1月、東京で開かれた「遺族に時効はない」と題するシンポジウムでも講演を行った。

そして、2009年5月、上記のような考え方に基づいて、「公訴時効は完成していない」として、3度目の検察審査会への審査申立が行われた(当時の署長は、2007年7月に死亡したため、審査申立の対象は、当時の副署長だけとなった)。

検察は、それまでどおり不起訴にしたが、検察審査会で2度目の「起訴すべき」とする議決が出されたため、2010年4月に検察官の職務を行う指定弁護士が当時の副署長を起訴した。しかし、一審・控訴審・上告審ともに、「副署長と地域官の過失は別個のもので、過失の共同正犯は成立しない」として、「免訴」(被告人に公訴時効が完成しているときに言い渡される判決主文)となった。

「過失の共同正犯」という概念を持ち出さなければならなかったのは、公訴時効をクリアするためであり、検察が、当初からA署長を起訴していれば、有罪になった可能性は十分にある。それによって、事前の警備計画の不備が、公判で明らかになっていたはずだ。

この事故まで、日本では、多数の死傷者を出した雑踏事故として、1954年の二重橋事故(死者16人、負傷者30数人)、1956年の弥彦神社事故(死者124人、負傷者94人)の二つがあったが、前者では刑事責任は全く問われず、後者でも、神社の職員が過失致死傷罪で罰金刑に処せられただけだった。検察と警察の一般的な協力関係を考えれば、明石署の地域官という警視の警察官を起訴したことだけでも、検察の組織の論理からすれば、十分に厳正な対応だったと言えるかもしれない。

しかし、それは、前記の判決も指摘しているとおり、この事故をめぐる経緯からすれば、警察と検察の内部でしか通用しない。検察の不起訴の判断が「組織内の論理」としては「適切」だとしても、事前の警備計画の重大な不備が事故原因になったことが、不起訴処分の中で埋もれてしまうことは、遺族にとっても、世の中にとっても到底納得できることではない。

明石歩道橋事故については、地域官ら5人の裁判の一審判決が述べているように、明石警察署長の対応は、暴走族対策にばかり注意を向ける一方、雑踏事故の対策をあまりに軽視したものだった。ソウル・梨泰院(イテウォン)の雑踏事故で、薬物や性犯罪の予防に関心が向けられ、雑踏警備が軽視されていたのも、同様の構図だったのではないか。

雑踏事故というのは、一度発生すれば、何の罪もない多くの市民が犠牲となる悲惨な結果を招く。しかし、警察の意識は、ともすれば、暴走族対策、麻薬・性犯罪対策など犯罪の予防の方に向きがちで、雑踏警備による事故の防止への意識は希薄になりがちだ。

A署長らの対応が、その典型だった。そのA署長ら明石署幹部を起訴することで、明石歩道橋事故の雑踏警備の不備を公開の法廷で明らかにするよう訴え続けてきたのが遺族の20年にもわたる活動だった。それは警察組織にとっても相当なプレッシャーになっていたことは想像に難くない。同事故以降20年以上、日本では重大な雑踏事故が起きていない。こうした明石歩道橋事故の遺族の活動が、人の密集が予想される場合の雑踏事故防止に対して警察が緊張感をもって取り組むことにつながってきたように思える。

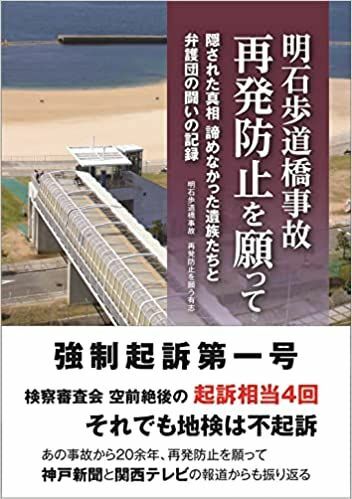

そのような遺族らの活動が、【明石歩道橋事故 再発防止を願って 隠された真相 諦めなかった遺族たちと弁護団の闘いの記録】と題する一冊の本にまとめられ上梓されたのが、今年7月だった。それを発案したのは、刑事・民事の訴訟などで遺族会を支え続けてきた弁護団代表の渡部吉泰弁護士だった。渡部弁護士は、この本を手にする目前の6月に心筋梗塞で亡くなった。

韓国で日本人を含む多くの若者達の命を奪う悲惨極まりない雑踏事故が発生したことを機に、我々は、明石歩道橋事故の真相解明を求め続けてきた遺族の方々の活動に、改めて関心を持つべきであろう。その思いを噛みしめ、心に刻み続けることが、日本において二度と悲惨な雑踏事故が起きないようにすることにつながるはずだ。