『鎌倉殿の13人』は「そして誰もいなくなった」になるのか 三谷幸喜が「人が消える描写」にこだわる理由

『鎌倉殿の13人』とアガサ・クリスティ

『鎌倉殿の13人』の結末について、つい、アガサ・クリスティの世界を想像してしまう。

という原稿を書き始めていたのは3週間ほど前である。

初期鎌倉政権の物語を考えると、その結末は、戯作者として、いわば劇作家として、クリスティ世界を持ってくると「一幕の舞台」として成り立つのではないか、と夢想していた。

その時点で念頭にあったのは『そして誰もいなくなった』である。

今後の展開について『そして誰もいなくなった』からの見立てで(この小説そのものが見立て小説でもあるのだが)、鎌倉殿の周りに集められた人たちが「そして、誰もいなくなった」といわれる終わり方をすればおさまるのではないか、と一人想像していた。

まあ、視点の移動ということなのだが、そういう終わり方だとおもしろいな、とおもっていたのだ。

三谷幸喜がアガサ・クリスティに触れる

すると三谷幸喜本人が『鎌倉殿の13人』はアガサ・クリスティを参考にした結末になると語っているのを知った。

驚いたと同時に、ばかばかしくもなった。

まあ、そういうこともあるのだろう。

広言したということは、おそらく私の想像ははずれているとおもわれる。

「13人」という数字は減っていく未来を表す

『鎌倉殿の13人』という「13」を前に出しているタイトルは、「人が減っていく未来」を表している。

もともと『十二人の怒れる男』や『12人の優しい日本人』という舞台劇を連想しやすいタイトルである。

これらは12人の陪審員が全員一致するまでを描く逆転劇だ。

つまり「反対するものが、一人もいなくなるまでの物語」なのだ。

『そして誰もいなくなった』の人物数

ちなみにアガサ・クリスティの小説『そして誰もいなくなった』の登場人物は10人である。

イギリス南西部の離島“兵隊島”に呼び集められた10人が、1人ずつ消えていき、そして最後には誰もいなくなってしまう。そういうお話である。

『鎌倉殿の13人』も、どんどん人が減っていく。

鎌倉政権の中枢にいた宿老13人が、時代が下るにつれ、一人ずつ減っていく。

その減っていくさまを丁寧に描いている。

ドラマ特有の「ウソ」

ただまあ、前提となっている「宿老13人が集まって協議する姿」というのはドラマ向けに設えた風景であって、おそらく歴史上、実際にはそんなシーンはなかったとおもわれる(なかったことの証明は非常に困難ですが)。

またこの13人は内閣の閣僚でもないので(そういうニュアンスを少し感じた)、共同して政権運営に携わっていたわけでもない。

小国の領主同士が集まって、自分たちが損しないための(京都権力にいいように略奪されないための)「仲間たちのやや公的な機関」を持っていたばかりであり、最初から日本全体を指導する意志はなかった。はずである。

そのへんの細やかな部分は敢えてすっとばしているが、でも劇として見ていてわかりやすく、面白い。

「13」には意味がない

ポイントは、最初に集められた「13人」という数字に意味がない、ということである。

それについては、ドラマ『鎌倉殿の13人』でもきちんと描かれていた。

本当はもっと少ない人数で始めようとして義時は動いていたのに、さまざまなしがらみから人数を増やさざるを得ず、こういう日本人ならではのしがらみをコミカルに描かせたら、三谷幸喜は最高である。

それで予想外の13人になった。多すぎると義時は頭を抱えていた。

つまり13に意味はない。

議員や陪審員のような定数ではない。

13人の権力が同等ではないので、多数決のための奇数でもない。

「しがらみ」で出来上がった偶然の数である。

メンバーに留まる権力闘争は無意味

だから、本来は減っても問題はない。

「鎌倉殿の補弼」のためのメンバーなのだから、少なくていいのだ。

言い方を換えれば「このメンバーに留まるためだけの権力闘争」ということにはあまり意味がないことになる。

でもドラマでは、そのへんを、何となくはぐらかし、見てる人各自が勝手に想像しやすい余地を残してある。

そのへんはうまい。ずるいともいえる。

「13人」の退出は明確に示される

つまり一端出してしまった「13」という数字なので、せっかくだからと逆手に取って、そこにこだわることによって、おかしみを醸し出している。

「13人」のその後をきちんと描いている。フェイドアウトはさせない。

たとえば、足立遠元(大野泰元)は「所領に戻ってゆっくりしたら」と北条政子(小池栄子)にストレートに言われて退場する。退場がわかりやすい。

また、二階堂行政(野仲イサオ)と八田知家(市原隼人)は、政治上の表向きのことではなく、義時が後添えをもらうとき(三人目ののえ/菊地凛子)に大きく関わっていた(34話)。

この二人はまだ残っているのだ、というところを印象づけていた。

また、本来なら「自然死で空席となった部分」はその子ないしは親族によって入れ替わってもよいはずなのだが、その点については敢えて何も触れないようにしている。

「13」という数字の印象を最後まで持続させようという、いわば劇作家としての意図がわかりやすい。

歴史ものとして描ききるのか、演劇的な世界を守るか

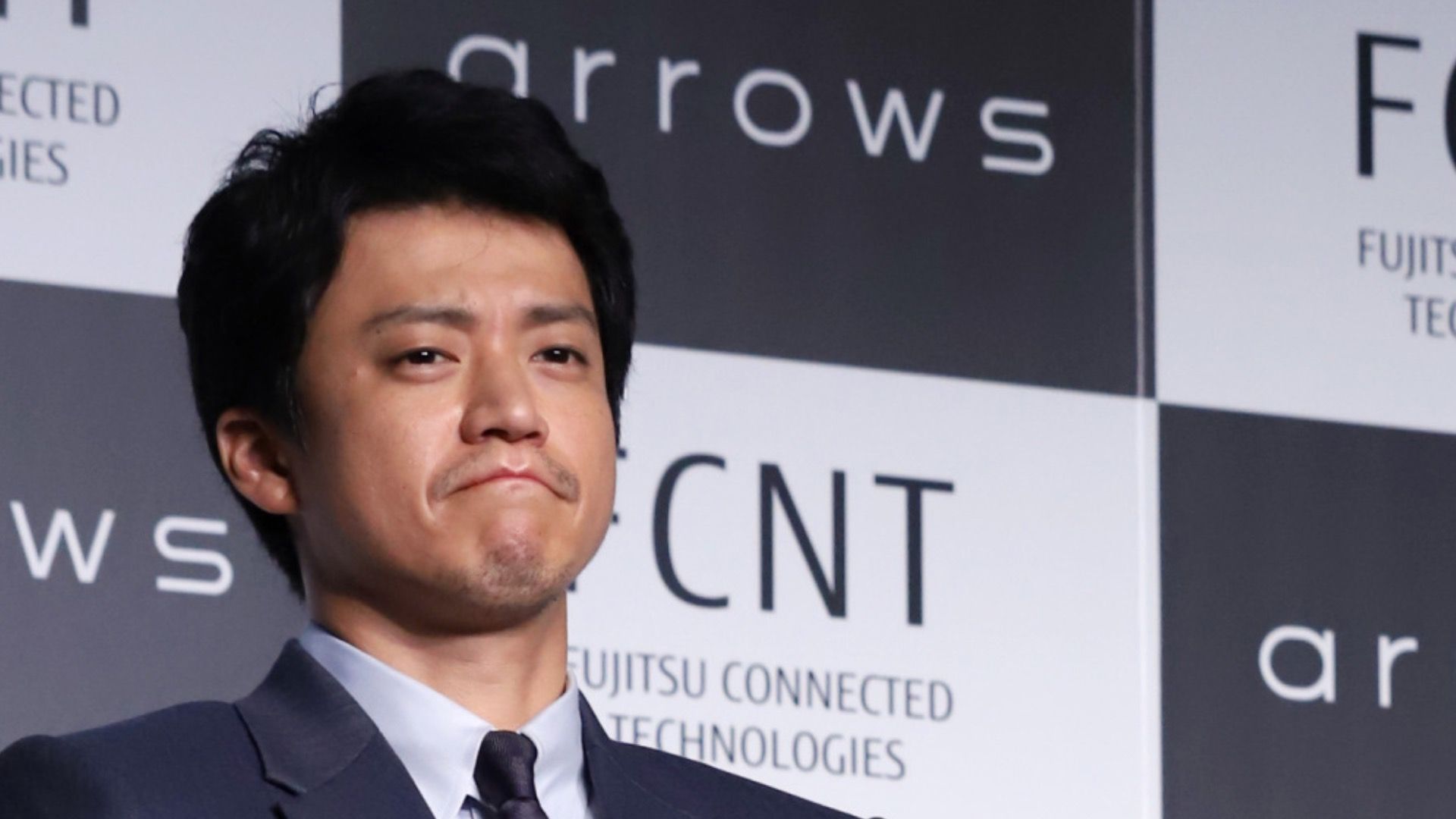

このあと和田義盛(横田栄司)が殺され、源実朝(柿澤勇人)も殺され、朝廷軍を破って後鳥羽上皇(尾上松也)も島流しにし、最後に残るのは北条義時(小栗旬)と大江広元(栗原英雄)の二人になる。

もし物語をそこまでとするなら、つまり承久の変で京都政権を打ち負かしたところで終わるのだとすれば、この大河は「日本国の新システムを作り上げた黒幕はこの二人である」というドラマとなる。

歴史物としては、おさまりがいい。

でも演劇的ではない。

「歴史を知ったなあ」という気分にはなるが「人を見た」という気分になりにくい。

三谷幸喜はそんな終わり方をしないだろうとおもったとき、ふっと、アガサ・クリスティ的な終わりにするんじゃないかと個人的におもっていたのだ。

『オリエント急行の殺人』や『アクロイド殺し』あたりも浮かんだのだが、やはり『そして誰もいなくなった』だとおもった。

でもまあ、義時が暗殺されたとするなら『オリエント急行の殺人』みたいな展開もありえるのだが、いやはや、ちょっとそれは怖すぎる。

「そして誰もいなくなった」あとに残った人物

義時と広元は、承久の変を指揮して、京都政権を圧倒したあと、まもなく死ぬ。

北条義時が死ぬのは、元仁元年(1224年)の夏であり、その翌年嘉禄元年(1225年)に大江広元が死ぬ。北条政子も大江広元が死んだ一か月後に亡くなる。

相次いで政権中枢の三人が一挙にいなくなる。

『そして誰もいなくなった』も、残り三人になったところからが大きなポイントでもあったことを連想してしまう。

義時が死んで、大江広元が死んで、政子が死んでも、まだ残っている人物がある。

「13人の宿老」に入っていてもおかしくなかった男。

三浦義村(山本耕史)である。

「そうか、誰もいなくなったか」と言える男

三浦義村はとてもトリッキーな人物である。

その政治的立場からすれば、どっかの段階で殺されていてもおかしくなかったのに、鎌倉の粛清の嵐を生き延び、一人、とても長生きする。

奇妙な人物である。

大江広元が死に、北条政子が死んだ嘉永元年の秋、「そうか、誰もいなくなったか……」と言える人物である。

しかもその後、永らえる。

年号でいえば、安貞、寛喜、貞永、天福、文暦、嘉禎、暦仁、延応と生き延び、いやはや、このころ改元しすぎですけど(毎年改元すること三年連続一回、二年連続が一回ある)義時よりも15年永らえる。

ちょっとすごい。

鎌倉での粛清の多くに関わった男三浦義村

三浦義村は、梶原景時(中村獅童)を排除するときは中心におり、畠山重忠(中川大志)の乱のときも大きく関わっていた。

建暦3年(1213年)に起こる和田義盛(横田栄司)の反乱「和田合戦」でも一族の和田義盛(義村の従兄弟である)方にはつかず、一族を滅ぼす側にまわっている。権力の中心北条側について、自分にもっとも近い親族を殲滅した。

恐ろしい人物である。

建保7年(1219年)、実朝(柿澤勇人)暗殺のおりも、実行犯の公暁(寛一郎)は、実朝の首を抱えたまま三浦義村の屋敷に逃げ込もうとして殺される。

鎌倉内でもここに逃げ込めば助かるかもしれないと公暁はおもったわけで、義村の闇の深さが知れる。

北条義時が死んだあと、その妻・伊賀の方(ドラマでは“のえ”菊地凛子)が息子を執権にしようと企んだ「伊賀氏の変」のときも、阻止したのは義村である。

多くの有力家人の誅殺にかかわりつつも、最後まで生き延びて、ちょっとすごい。

そこで本当に「そして、誰もいなくなったな……」と言った姿を想像すると、戦慄してしまう。

バケモノじみている。

一瞬、フランス動乱期のタレーランを連想してしまうが、かなりいろんなスケールが違うので並べる必要はないかもしれない。

義村の死後8年で殲滅される三浦一族

しかしこの三浦一族も、義村が死んで8年後、宝治元年(1247年)、滅ぼされる。

北条時頼(泰時の孫/義時の曾孫)と安達景盛(安達盛長=安達のじいさん=の子)によって一族殲滅され、やがて「義時の直系子孫/いわゆる得宗家」による独裁体制となる。

三浦家までいなくなる。

義時の子孫が、つまり「彼の意志」を継いで、残ることになる。

三浦義村が「そして、誰もいなくなったか…」と言ったとたんに、「いや、まもなくそこに三浦の一族も入るのだがな」という天の声が聞こえてきそうだ。

このドラマのもっとも大事なところ

歴史として眺めると、次々と殺し合う暴力集団の争いには、ただ驚くばかりである。

でもドラマに描かれ、戦う者たちの心情も聞かされ、その家族や家人たちとの関わりも目の当たりにしていると、「冷徹なる粛清王の結末」がどうなるのか、かなり気になる。

この物語のもっとも大事なのは、そこのはずだ。

承久の変よりもまだ先、義時が死ぬところである。

そこを大事にしているからこそ「13人」から1人ずつ抜け落ちていくシーンを三谷幸喜は丁寧に描いていたのだとおもわれる。

それは最終話、最終シーンの前フリになっているのだろう。

はたして最終話の最終シーンとは

だとすると、それは『そして誰もいなくなった』という視点では、少し凡庸な感じがしてしまう。(けっして凡庸がいけないわけではないのだが)

戯作者本人がクリスティの名前を出したのなら、たぶん違うのではないか。

いまはそういうおもいにとらわれている。

いま少し、推察を進めてみたい。