京アニ事件で死刑判決 第2の京アニ事件は起きるのか?

2019年に「京都アニメーション」のスタジオが放火され、社員36人が死亡した。この事件の裁判では、被告が殺人などの罪に問われていた。審理の結果、京都地裁が言い渡した判決は、死刑だった。

犯罪者にフォーカスする、それだけでいいのか?

これで一件落着――そう思う人も多いだろう。しかし、実際のところ、問題は何も解決されていない。

今のままでは、同じような事件は必ず起きる。逮捕されてもいいと思って犯行に及ぶ「自爆テロ型犯罪」の発生間隔が短くなっているからだ。

こうした昨今の社会情勢を考えると、同種事件が再発する危険性は高いと言わざるを得ない。

そもそも、社会学的に見れば、裁判は紛争処理の儀式、秩序回復の装置にすぎない。つまり、けじめをつけること。それによって、犯罪から生まれた不均衡状態を終結させるのが裁判だ。社会を再起動させるシステムと言ってもいい。

そのため、悲劇を未然に防ぐための役割は、裁判には想定されていない。にもかかわらず多くの人は、裁判で犯罪の原因が特定されると思っている。そう思うのには、「警察は動機の本格的な追及をする方針」と報じるマスコミの影響も大きい。

しかし、警察ではそんなことはしていない。法律もそんなことを求めていない。警察には動機解明の専門家はいない。裁判も同じである。検察官や裁判官は、法律の専門家であって、犯罪心理の専門家ではない。

このように、警察や裁判所の仕事が事実の確定であり、原因の確定でないのなら、原因に基づく対策は誰が考えるのか。それは政治であり、行政である。

しかし、犯罪者だけに目を向けていれば、そうした動きは起きない。京アニ事件でも、社会は犯罪者にフォーカスしているので、政治や行政が予防に踏み出すことを期待できない。

対照的に海外では、それが、しっかりシステム化されている。なぜなら、「犯罪機会論」が普及しているからだ。

日本では「犯罪原因論」が支配的なので、犯罪者にしか注目しないが、海外では「犯罪機会論」が主流なので、犯行場所にも注目する。

日本で当たり前に使われている「不審者」という言葉は、海外では使われていない。犯行の動機があるかどうかなど、見ただけでは分からないからだ。

京アニ事件では、社員への殺害予告や会社に対する脅迫が200回以上あったと報じられている。しかしこれを受けて、犯罪機会論に基づく「多層防御」が、会社の建物に導入されたという報道はない。

「場所」が犯罪を誘発する――犯罪機会論

犯罪学では、人に注目する立場を「犯罪原因論」、場所に注目する立場を「犯罪機会論」と呼んでいる。

犯罪原因論が「なぜあの人が」というアプローチで、動機をなくす方法を探すのに対し、犯罪機会論は「なぜここで」というアプローチで、機会をなくす方法を探す。

つまり、動機があっても、犯行のコストやリスクが高く、リターンが低ければ、犯罪は実行されないと考えるわけだ。

海外で採用されている犯罪機会論の一つが、1979年に発表された、ラトガース大学のマーカス・フェルソンによる「日常活動理論」だ。

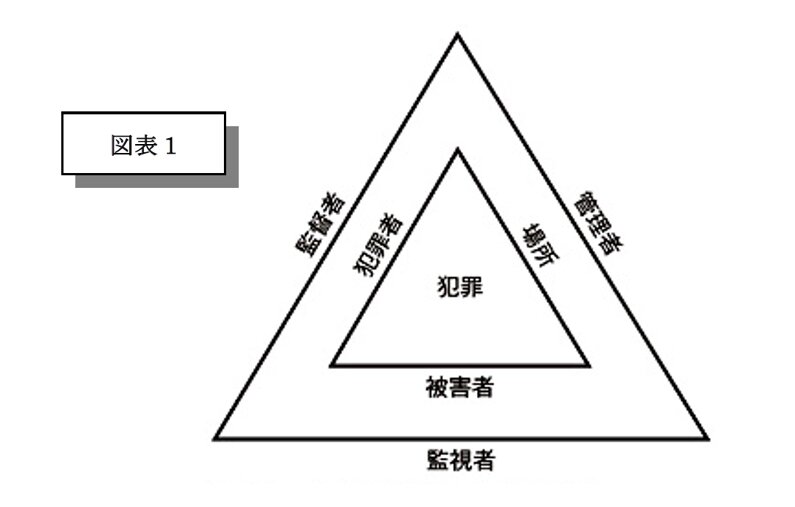

それは後に、シンシナティ大学のジョン・エックによって、対策に応用しやすい「犯罪トライアングル」へ進化した(図1)。

図1の内側の三角形は犯罪を発生させる要素で、①犯罪者、②被害者、③場所という3辺から成る。

一方、外側の三角形は犯罪を抑止する要素で、①犯罪者の監督者(親や教師など)、②被害者の監視者(同僚や警察官など)、③場所の管理者(店主や地主など)で構成される。

被害者を、本当に救いたいのなら……

日本では、前述したように「①犯罪者」にしか関心を示さない。ただし、最近は「②被害者」にも関心が少しだけ寄せられるようになった。さらに「③場所」に至っては、まったくと言っていいほど、関心が払われていない。

事件が発生すると、犯罪者だけを責めて終わりにしている。もちろん、犯罪者に責任があるのは当然だ。しかし、犯罪者を責めるだけでは、被害者は救済されない。「③場所」の責任を認めて、初めて被害者が金銭的補償を得られる。

では、「③場所」の責任とは何か。

それは、場所の所有者や管理者が、犯行の機会を可能な限り減らす義務のことだ。企業の社長や自治体の首長が該当する。

海外では、この義務を軽視し、犯罪の機会を放置していたため犯罪が発生した場合、被害者が損害賠償を求めるのが普通だ。

イギリスには、犯罪機会論の法律もある。1998年の「犯罪および秩序違反法」だ。その17条は、自治体に対し、犯罪防止の必要性に配慮して施策を実施する義務を課している。すべての施策が、義務の対象である。

自治体がこの義務に違反した場合には被害者から訴えられる――そう内務省が警告している。そのため、建物・公園の設計から、トイレ・道路の設計まで、犯罪機会論が採用されている。

リスク・マネジメントの軽視が、犠牲を生む

日本には、犯罪機会論の法律はない。そのため、子どもの防犯といえば、「大声で助けを呼べ」「走って逃げろ」など、個人で守る「マンツーマン・ディフェンス」が主流だ。しかし、これは襲われたらどうするかの「クライシス・マネジメント」である。

対照的に、犯罪機会論は、場所で守る「ゾーン・ディフェンス」なので、襲われないためにどうするかの「リスク・マネジメント」だ。

犯罪機会論では、犯罪が起きやすいのは「入りやすく見えにくい場所」であることが、すでに分かっている。

前述した、場所の所有者・管理者が犯行機会を減らす義務とは、具体的には、場所を「入りにくくすること」と「見えやすくすること」なのだ。

では、これからも日本には、犯罪機会論は不要なのだろうか。

そこで、政策提言に特化したSNS「Surfvote」で「駅前再開発などの建築に義務的な防犯基準を導入すべきか?」と聞いてみた。

回答については、

「建築に防犯への配慮を義務付ける法律を制定すべき」が35.5%、

「建築に防犯への配慮を求める基準は必要だが、法律で規定する必要はない」が32.3%、

「建築に防犯への配慮を求めることは望ましいが、基準や法律は必要ない」が9.7%。

「建築に防犯への配慮を求める必要はない」が9.7%だった。

まとめると、犯罪機会論の法律や基準が必要だと回答した人は7割近くになる。にもかかわらず、その方向への目立った動きはない。

京アニ事件のような「場所を狙った犯罪」が起きているのに、犯罪機会論を導入しないのは、政治や行政の怠慢なのではないか。そう思えて仕方がない。