「まるで加害者の弁解カタログ」パワハラ防止法の指針案のとんでもない内容

2019年5月29日、企業などにパワハラ防止義務を課す内容を含んだ法律が成立しました。

この法律は、法律として初めてパワハラを定義し、国や企業、社長などの役員、上司や同僚を含んだ労働者などに対し、パワハラについて知識を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めることを求めています。

詳しい内容については、6月に下記記事を書いていますので、ご参照ください。

ただ、この法律自体には、国や企業の責務についてほとんど具体的には記載されていないので、法律周辺のルールを整備する必要がありました。

その1つに、労働局などが行う監督や指導の基準となる「指針」というものがあります。

そして、この指針案が昨日発表されました。

ところがです。

この内容があまりに酷く、むしろパワハラを推進したいのか?と見まがうほどの内容となっていました。

本記事ではその問題点を紹介していきます。

定義を絞ってパワハラに該当する範囲を縮小しようとしている

まず、法律には、次のとおりパワハラについて定義を置いています。

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

出典:労働施策総合推進法30条の2

これが法律で初めてパワハラを定義したものですが、キーワードとしては

「職場において行われる」

「優越的な関係を背景とした言動」

「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」

の3点があげられます。

「優越的な関係」を狭く解釈

指針案では、このうち「優越的な関係」とは何か?について狭くしようとしています。

どういうことかというと、これを「抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係」と言い換えようとしています。

ていこう?きょぜつ?がいぜんせい?なに?

と思うかもしれませんが、実はこれは非常に重要で、要するに、同僚どうし、先輩・後輩の関係、さらには場合によっては上司と部下の立場であっても、「抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係」ではないとして、パワハラの対象から外される可能性があるのです。

つまり、この指針案のとおりだと、人間関係的に、「抵抗できない」「拒絶できない」、そうなる蓋然性の高い関係でないといけないわけです。

ちなみに、ここで用いられている「蓋然性」という言葉は、「可能性」よりも確度が高いときに用いられる言葉です。

指針案では、これがさらに「高い」とされているので、言い換えると、「可能性が極めて高い、いやまじでもうそりゃ本当に高い」ということになります。

そうすると、「抵抗又は拒絶することができない可能性が極めて高い、いやまじでもうそりゃ本当に極めて高い関係」だけがパワハラの対象ということになります。

したがって、パワハラ被害者が「パワハラを受けています!」と勇気をもって会社の相談窓口や行政の労働相談に行ったとしても、「あなた、それほんと? 抵抗とか拒絶できたんじゃないの?」とか言われてしまうわけです。

これまでは「優越的」とは、職務上の地位に限らず、人間関係や専門知識など様々な優位性が含まれるものとして、広く解釈されてきました。ゆえに、同僚どうしであろうと、先輩と後輩だろうと、もちろん上司・部下であろうと、その逆であっても、パワハラを防止する対象となり得たのです。

しかし、この指針案の定義ではそうした単純な関係は除外されかねず、非常に問題があると思います。

もっとも、この定義は前から厚労省が用いていました。

ただ、法律のなかったときであれば、「まぁこんなの関係なくパワハラはパワハラだからな」と言えたのですが、パワハラを防止しようという法律の指針として入ってくるのでは話が全く異なってきますので、強い批判が必要だと思います。

労働者が悪ければ殴ってもいい?

また、指針案では、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動であるかの判断について、「個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様等の相対的な関係が重要な要素となる」としています。

まあ、そんなもんじゃないの?

と思うかもしれませんが、じゃあ、労働者がひどいミスをしたら「死ね」って言っていいんですかね? 労働者のせいで会社に損害を与えたら殴ってもいいんですかね?

そういうわけにはいかないでしょうから、こういう安易な記載を指針に入れるのはやめたほうがいいでしょう。

たしかに、パワハラとして微妙な言葉の場合は、労働者の行動の問題性との兼ね合いが問題となる事案はあります。

しかし、指針案のような定め方では、はっきり言って逆効果です。

パワハラを防止しようという法律なのですから、むしろ、労働者に問題行動があったとしても、業務上必要かつ相当な範囲を超えた指導等はパワハラに該当するんだぞ、と示すのが筋であろうと思います。

「当たらない例」が「弁解カタログ」になっている

さらに、指針案で問題なのが、パワハラに「該当しないと考えられる例」がかなり不適切であることです。

指針案では、パワハラの6つの行為類型ごとにパワハラに該当しない例が記載されています。

具体的に見ていきますと、精神的な攻撃に該当しない一例として、こういうのがあります。

遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して強く注意をすること

出典:指針案(4頁)

これ、そのまま法律の指針にすれば、内容が曖昧ゆえに独り歩きして、パワハラ加害者の口実にされるでしょうね。

だいたい「社会的ルールやマナー」ってなに? 「強く注意」ってどのくらい強いの? という点が全く不明確です。

指針案を作成した厚労省の官僚の方々には、これが独り歩きしたらどうしよう・・という発想はないのでしょうか。

他にもあります。人間関係からの切り離しの類型では、

処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させる前に、個室で必要な研修を受けさせること。

出典:指針案(4頁)

こんなの「うわ、出た!」と言ってしまうくらい、会社が労働者を追い出し部屋に入れたことを正当化するためにとなえられる呪文のようなもので、こんなのを「当たらない例」なんかで挙げたら、逆に流行ってしまうでしょう。

何を考えてこんなのを指針に入れようとしたんでしょうか。大丈夫なんですかね?と言いたくなります。

また、過小な要求の例としては、次のものがあげられています。

経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせること

出典:指針案(5頁)

えーっと・・、どんな会社でも、「お前に過小な要求をしてやろう」なんてパワハラするところはありません。

大体が、経営上の理由だとかなんとかいって、キャリアに見合わない単純業務などをやらせるわけですよ。

研究職の労働者に草むしりをさせるとか、営業マンをシュレッダー係にしてしまうとか、これまで部下が何人もいた人を受付係にするとか、誰がみても「おいおい」と思うようなことでも、会社は何だかんだと経営上の理由を述べているんです。

そんな中で、こんなのを「当たらない例」として出す、その神経には脱帽いたします。

はっきり言うと、こんな抽象的な例を挙げるくらいなら、「該当しないと考えらえる例」は不要でしょう。

有害無益、百害あって一利なしでしかありません。

パワハラ防止を目的とした法律の指針で、パワハラを助長する指針を作ってどうすんの?という感想がとめどなく頭にわいてきます。

裁判例を基準とすることの危険性

このような指針案を出してくるところを見ると、国が本気でパワハラをなくそうと思っているのか、極めて疑問にな思えてきます。

おそらく、裁判例を分析して、パワハラかそうでないかを考えた可能性があります。

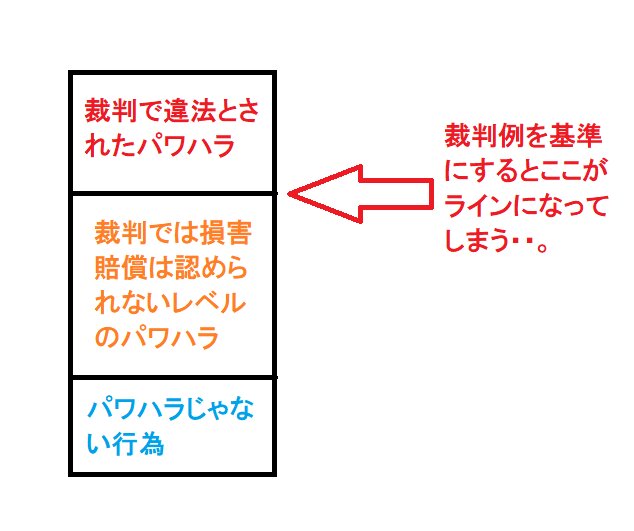

しかし、裁判例でパワハラとされる例は、不法行為として損害賠償が認められる例になります。

いわば、パワハラの中でも相当ひどいものが裁判例でパワハラと認定されるのです。

また、裁判例で否定されたものも、「行為は不適切だが不法行為にはならない」というものもあります。

したがって、日常的に職場で防止すべきパワハラと裁判例を分析して出てくるパワハラでは、その基準が異なってくるのです。

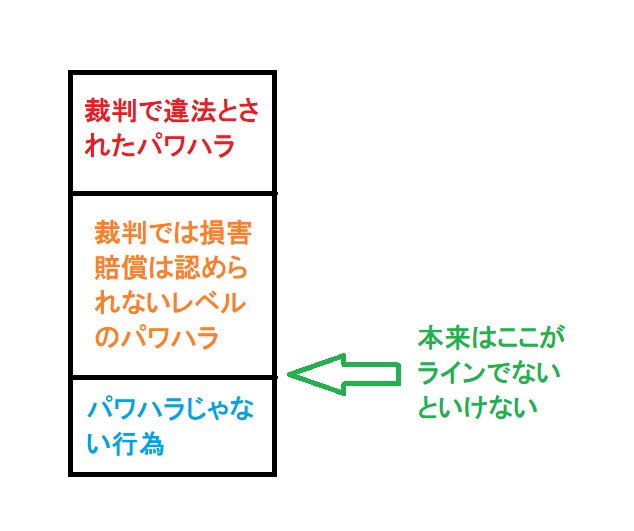

本来は上の図のようなところにラインが置かれ、良好な職場環境を目指すべきなんですが、裁判例ばかりにとらわれると、下の図のようになってしまうのです。

指針案の見直しを

いずれにしても、指針案は上記のような問題点が含まれていますので、一度見直した方がいいでしょう。

このままではパワハラ防止どころか、パワハラ促進となってしまいます。

まだ「案」ですので、見直しは十分に可能だと思います。