ここさけ(『心が叫びたがってるんだ。』)が描く人類の核心――歌はなぜ言葉とは別に存在しているのか

僕が真実を口にするとほとんど全世界を凍らせるだろうという妄想によって 僕は廃人であるそうだ

――吉本隆明「廃人の歌」より

僕に、ある原稿の依頼をしてきたひとが、自殺した。

メールで何度かやりとりしただけの、浅い関係。

客観的に考えれば、僕が何かしたところで……という話なのだろう。

それでも。

自分が何かしていたら死は避けられたのでは、という後悔はよぎる。

僕にはかつて同人誌をいっしょにつくり、その後、関係がこじれていた人間が急に病死した過去もある。

もう謝ることも、握手することもできない。

*

アニメーション映画『心が叫びたがってるんだ。』は、ことばを伝えてしまったこと、伝えなかったことで生じる後悔をめぐる物語である。

たとえばヒロインである成瀬順は、自分のおしゃべりによって両親の関係崩壊をうながしてしまったことを父母それぞれから突きつけられ、しゃべれなくなった。

何かを話そうとすると、たえがたい腹痛に襲われる。

たとえばもうひとりのヒロインである仁藤菜月は、中学時代につきあっていた男が、精神的にもっともきびしい時期に手をさしのべられず、関係がうやむやになったことを引きずる。

そんな彼女たちは、歌を手にする。

日常会話のできない順は、しかし、歌うことはできる。

歌であれば、きもちを伝えられることを発見する。

彼女たちは、学校が行う地域の住民向けイベント「ふれあい交流会」(ふれ交)で、クラスみんなでミュージカルをやることに決める。

順は主役を張り、みずからをモデルにファンタスティックな物語をつくる。

ことばでひとびとを傷つけた少女が、声をうしない、王子と出会う……。彼女の内的世界のなりたちと行き先を描いた神話である。

吉本隆明は、人間のことばの使い方を、意味や意図を伝える「指示表出」と、芸術的な表現やエモさを吐き出す「自己表出」にわけた。

順は自己表出に長けている。

その力でひとの心をゆりうごかし、ときに他人を、自分を傷つけた。

だから彼女は口を閉ざし、殻に閉じこもる。

そんな順を外に連れ出すのが、坂上拓実とその音楽である。

本作ではmitoによる音楽が、その豊富なバックグラウンドをもとにミュージカルについて出したというアイデアが、決定的に画面をゆたかにしている。

歌うのは、順だけではない。

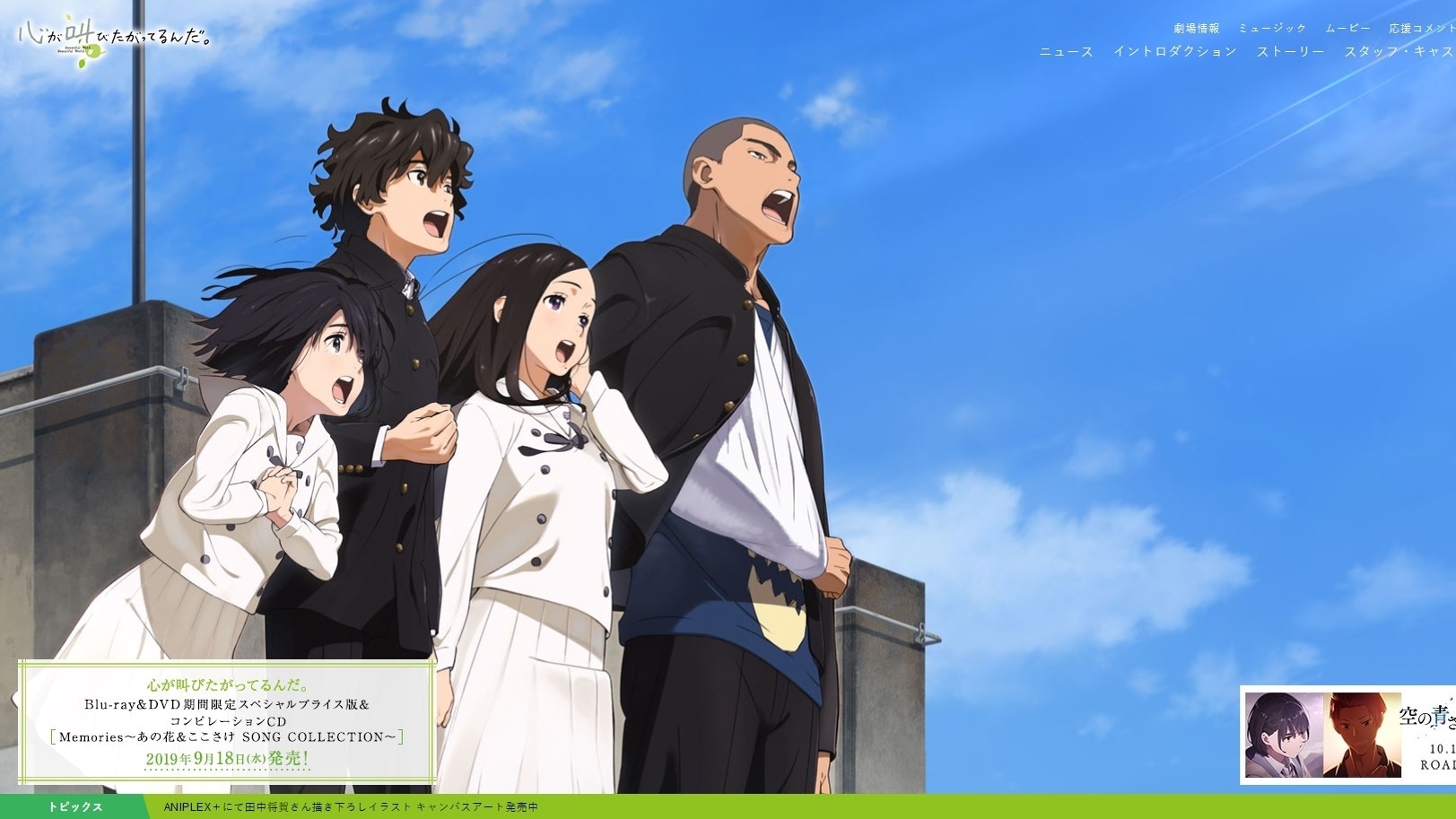

ポスターをはじめとするキービジュアルに描かれている四人は、みな歌う。

歌は、自己表出の典型だ。

日常会話(指示表出的なことば)だけではぎくしゃくした状態から動いていかない関係性は、音楽を介することで変わっていく。

坂上がアコーディオンを弾き語りするのを偶然見たことで、順は閉じられていた口と心を開いていく。

坂上はその出会いをきっかけに、父母の離婚以来とおざかっていたピアノに、再び向かう。

ジャン・ジャック・ルソーは言語の起源は歌であると言い、アフリカ・バンバータは古代人はラップで会話していたと言い、スティーブン・ミズンはネアンデルタール人は歌でコミュニケーションしていたという仮説を立てた。

それらの当否はさておくが、脳科学では、音楽を聴いたときにニューロンが発火する部位と、ことばを聞いたときに発火する部位がちがうことがわかっている。

歌は、ことばだけではもたらしにくい情動を刺激する。

ふつうの会話では言いにくいこと、伝えられない想いをあらわせる。

だから、それこそがことばの本来あるべき姿、起源だと考える人間はあとを絶たない。

ひとには歌や音楽でしか、物語にすることでしか昇華できないものがある。

結晶させられない内面がある。

自分の魂を救済できないときがある。

順たちは、そのただなかにいる。

彼女たちの深く、悲痛なさけびは、恋心の吐露は、聴く者の胸を打つ。なぜ人類は歌や物語という表現をもったのか、もたざるをえなかったのかについてのこたえが、ここにある。

高校生たちの、悔いに充ちた、不器用な青春模様を通じて、人類普遍のものが描かれている。

吉本隆明は『言語にとって美とはなにか』で、ひろびろとした青い海をはじめて見た狩猟人が思わず「う」とさけんだようなさまが、言語の原初的な段階である、と言った。

当時の学者にはさんざんばかにされたものだが、本作を観たあとでは、信じてみたくなる。

岡田麿里作品の登場人物がいつもそうであるように、本作でも順たちは自罰的だ。

『とらドラ!』や『あの花』同様に、感情がピークに達すると「俺が悪い」「あのときああしていれば」「すまなかった」というざんげをはじめ、他者からの責めを望み――だが次第に、ことばの刃をもっとも親しい人間に向け、さけぶ。

たとえば仁藤は、坂上と順の関係を応援しようと決め、自分の心に蓋をしていたが、しかし、ミュージカル本番前日、たえきれなくなって本当のきもちをぶちまけ、坂上を問いただす。

それらは劇としてというより、救いの哀歌として演出されねばならない。

もちろん、脚本のロジックから考えてもキモになる部分ではある。

だが葛藤を解説し、過去を説明するだけでは不十分だ。

腹から声を出し、抑揚をつけ、感情を一気呵成に波立て、観客にえもいえぬ情動の伝染が起こるよう、聴かせなければ。監督の長井龍雪はリズムとテンポを刻みながら、こっぱずかしいせりふを、胸の奥深くにうずまく言語以前のわだかまりとともに吐き出させる。

そして僕らは、田中将賀が作監する人物たちの涙がこぼす旋律に、心を熱くする。

たとえば順の母親が娘の歌を聴いたときの、あの表情。

それは音楽的と言うほかない。

作品終盤で描かれる順と拓実の“お城”での対話、ミュージカルのクライマックスは、観る者を言語の起源、原初の芸術が誕生した瞬間に立ち会わせる。心のさけび。

僕たちはそのプリミティブで、痛みをともなう感動にうちぬかれる。彼女たちは歌い、さけぶことできもちにけりをつける。

後悔は内に抱えるのでなく、外に全力で放つことで消え、あらたな関係がはじまる。

*

僕が、喪った彼らのためにできることはない。

だが、歌えば何か変わるのかもしれない。

いや、変わろうが変わるまいが関係ない。

理由はわからないが、うたを歌い、さけびたくなるときはある。

それはひとのためではなく、自分を納得させるためのものだ。

順たちの歌も、本質的には。

だが、かまわない。

歌は、芸術はそこからはじまり、しかし歌う者どうしをつなぎ、聴く者へ情動を伝播させていく。

順や坂上の歌は、はじめしらけきっていたクラスメイトの心をうごかしていった。

「ふれ交」を前にクラスはひとつにまとまり、しかしトラブルによって空中分解しかけるも大団円をむかえ、みなであとかたづけをする。

順と坂上はいちど象徴的に死に、よみがえる――死と再生を描いた神話を奏で、現前させることで共同体に息をふきこむことが、祭りの本義である。

そこに流れているのは、文化祭前後にだれもが体験しただろうあの空気感、とくべつな時間だ。

学校の暗がりでひそかに抱きあう男女。

恋心を言うに言えない状態でモノを運びながら夜の校舎を歩くふたり。

いけすかないと思いきや、仲良くなってみればだいじなところで友だち思いのリア充。

そうしたディテールをつみかさねることで、祝祭の時空はたちあらわれる。

僕は彼らと、そういう関係をきりむすぶことはできなかった。

けれどだからこそ、この映画はいとおしい。

『心が叫びたがってるんだ。』は、手管が尽くされた、きわめて洗練された感情芸術である。

こんな文字数では語りきれないくらい、僕は泣いた。