認知症になった認知症専門医、長谷川和夫さんから学ぶ、認知症との付き合い方

日本の認知症診療の歩みと共にある専門医・長谷川和夫さん

2020年1月、「認知症の第一人者が認知症になった」というテレビ番組が放映されました。認知症専門医として50年近く、日本の認知症診療を牽引してきた精神科医の長谷川和夫さんを追ったドキュメンタリーです。

長谷川さんは、2017年に自身が「嗜銀顆粒(しぎんかりゅう)性認知症」となったことを公表しました。番組では、認知症だと公表してからの長谷川さんを、2018年8月から1年間にわたって取材したものでした。

「嗜銀顆粒性認知症」とは、下記のような特徴を持つ病気です。

- 高齢発症、

- 記憶障害で発症するが、頑固、易怒性、被害妄想、性格変化、暴力行動などの行動・心理症状が見られ、

- 緩徐な進行、

(4~7略)

ドキュメンタリーで、長谷川さんが認知症と診断されても講演活動を行ったり、取材に答えたりしている姿を見て、「軽い認知症」と思った方もいるかもしれません。

これは、「嗜銀顆粒性認知症」が進行がゆっくりだという点など、一般に多いと言われている「アルツハイマー型認知症」とは異なるタイプの認知症だからではないかと思います。認知症と言っても、その姿は一人ひとりかなり違うのです。

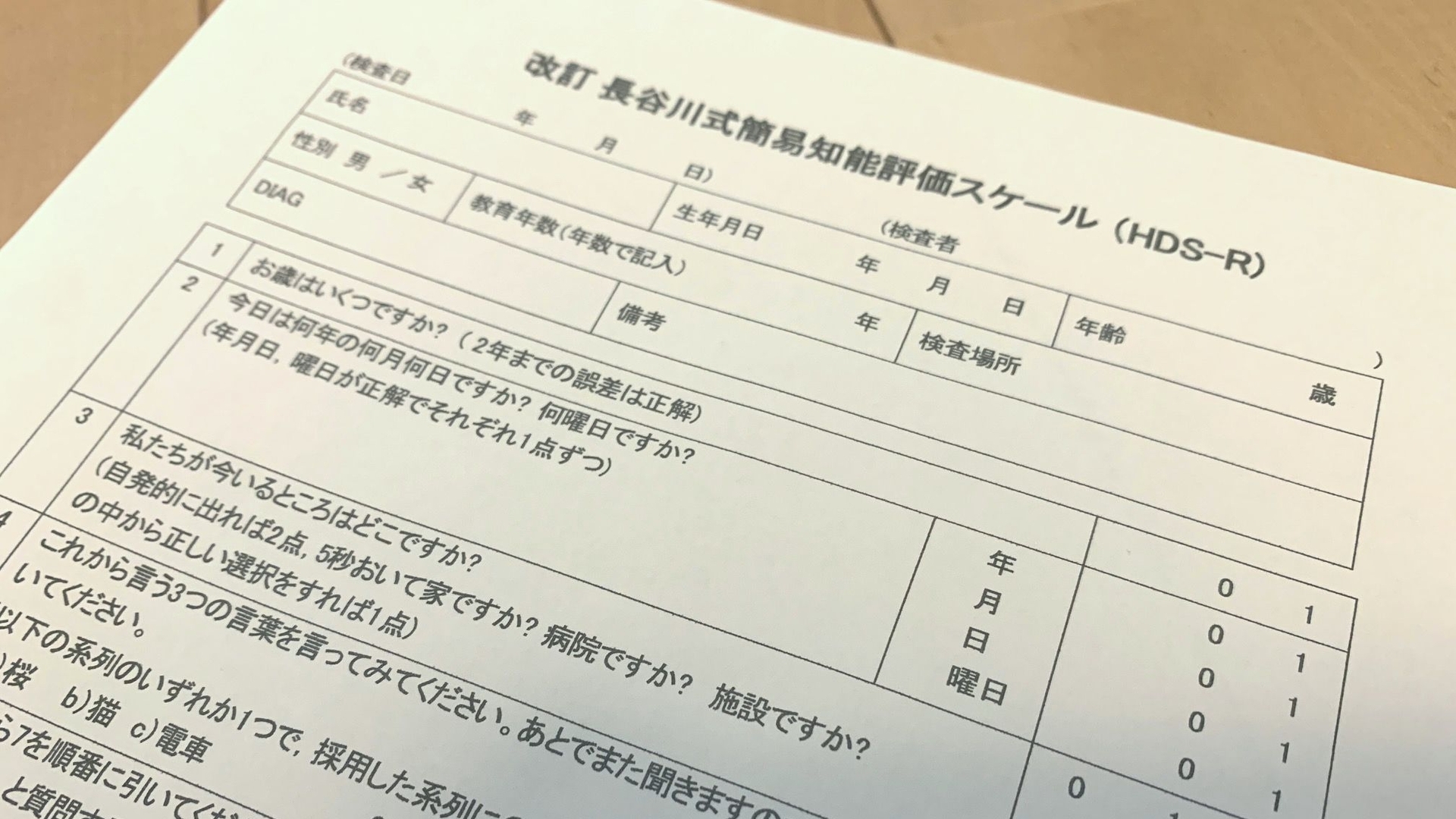

長谷川さんは、1974年に「長谷川式簡易知能評価スケール(長谷川式認知症スケール)」を開発したことで知られています。これは、それまで一部の専門医でなければ診断が難しかった認知症を、世界で初めて、一般医にも短時間でスクリーニング(鑑別)しやすくした画期的な検査です。

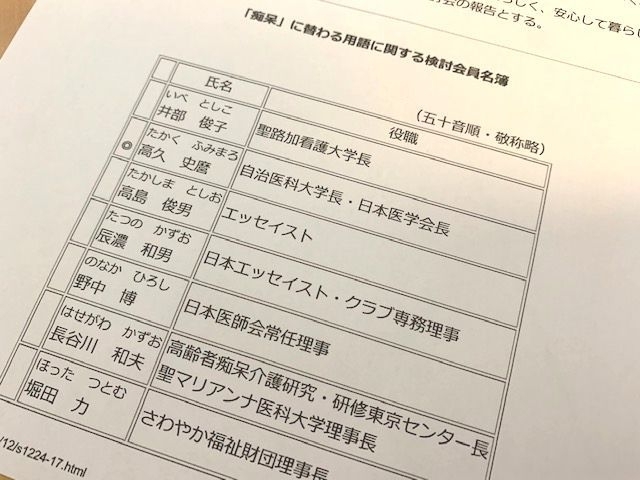

また、かつては「痴呆」と呼ばれていたこの病気を、2004年に「認知症」と名称変更する際、「『痴呆』に替わる用語に関する検討会」の会員として尽力したのもまた、長谷川さんです。

日本の認知症診療の歩みは、長谷川さんとともにあったと言っても過言ではないでしょう。

認知症になる以前のインタビューで長谷川さんが語ったこと

その長谷川さんが認知症となった。

そしてそれを公表し、認知症のある人から見た世界を語る。

これには大きな意義があります。

筆者は、6年前、認知症になる前の長谷川さんに、生い立ちから当時までの歩みについてロングインタビューをしたことがあります。

その際、長谷川さんは、もともとは「てんかん」の専門医であったけれど、新しく赴任してきた老年精神医学を専門とする教授の下、40歳を目前に、老年精神医学に方向転換することになったと語っていました。

そして、1968年、長谷川さんはその教授と共に、東京都内の11の老人福祉施設の利用者1241人の精神保健実態調査を行います。その際、教授からの指示で、認知症の見立てにブレが生じないスケールをつくることになりました。それこそが、「長谷川式認知症スケール」でした。

その後、長谷川さんは、1973年に東京都からの依頼で、在宅での認知症の有病率(その集団の中でどれだけその病気にかかっている人がいるかの割合)の調査を行います。

50地区で各100人ずつ、総数4716人を訪問するという、世界でも例のない、大都市での大規模調査です。

この訪問調査を、長谷川さんは自らも心理士とペアになり、一軒一軒の家を訪問し、実施したのです。

この経験が、自分にとって非常に大きな意味を持っていたと、インタビューで長谷川さんは語ってくれました。

きれいに身なりを整えて家族に連れてこられる患者の姿と、生活状況が丸見えになる在宅での姿。それは、分かること、見えてくるものの質も量も、全く違っていたというのです。

病院に来る患者を診察していただけでは知り得なかった患者の実態を知った長谷川さんは、病院での患者しか知らない医師とは、異なる視点を持つようになったことと思います。

自身が開発した「長谷川式認知症スケール」についても、本人を十分に見ることなく短時間でスクリーニングすることだけに気を取られないよう、繰り返し訴えていました。

このスケールでは、うつなどの精神機能の低下によって点数が低く出ることもあれば、認知機能が低下していても、知的水準が極めて高い人の場合は点数が高く出ることもあります。

スケールに回答するときの様子。病歴。暮らしの中でどのような支障が生じているか。家族はどのようなことで困っているか。

認知症かどうかは、こうしたさまざまな情報から総合的に判断する必要があります。このスケールの点数だけで認知症の有無を判断するのは危険だと、長谷川さんはインタビューの中で強く指摘していました。

それは、認知症がある人、ない人の生活実態を自身の目で見た長谷川さんだからこそ思い至り、言えたことではないかと思うのです。

認知症のある人の耐えがたい苦しみは理解できていなかった

冒頭で紹介したドキュメンタリー番組でも紹介されていましたが、長谷川さんはまた、1983年に出会った若年性認知症となった男性のことが、とても心に残っていると、6年前のインタビューでも語っていました。

1983年当時、認知症の治療薬はなく、長谷川さんは認知症のある人に対して診断を下しても、医師としてできることは何もないことに心を痛めていました。

牧師であり、音楽家でもあった、この若年性認知症の男性は、認知症になった自分自身の思いを、五線譜に一編の詩として書き付けていました。

「僕にはメロディーがない…(中略)頭の中に いろんな音が 秩序を失って 騒音をたてる…(中略)…力がなくなってしまった僕は もう再び立ち上がれないのか 帰ってきてくれ 僕の心よ 全ての思ひの源よ…(後略)」

その詩を、診断から20年後、すでに他界した男性の妻から見せられた長谷川さんは、大きな衝撃を受けます。認知症とは自分自身を失っていく病。この男性の耐えがたい苦しみを、自分はどれだけ理解していただろうか、と。

「君自身が認知症になって初めて君の研究は完成する」

長谷川さんは、先輩の医師からこのように言われたことがあると、番組で紹介されていました。

かつて自分が認知症と診断した男性の苦しみを、いま、自身のものとして語ること。それが自身の役割と、長谷川さんは考えたのかもしれません。

大学病院初の認知症デイケアを開催した長谷川さん

認知症のケアにおいては、本人に対する支援だけでなく、家族に対する支援も必要であることが、いまは広く知られるようになってきました。しかし、介護保険がまだない時代には、本人への支援も家族への支援もほとんどありませんでした。

そのため、長谷川さんは認知症専門医となったころ、認知症だと診断をすると、家族からの質問攻勢にあうのが常となっていたと、6年前、語っていました。在宅での困りごとにどのように対処すればいいのか、家族は今以上に切実に情報を求めていたのです。

そこで長谷川さんは、1983年に、大学病院で初めて認知症対象のデイケア(日中通って利用するケアの場)を始めたのだと、教えてくれました。

それは、認知症のある人が豊かな感情を感じられるような活動と、家族間の交流を目的としたものでした。週1回5時間、3ヶ月を1クールとし、7組の認知症のある人とその家族を対象に開催したそうです。

デイケアに7組の認知症のある人とその家族が集まると、まず長谷川さんが1組ずつ面接を行います。すると、待っている間に自然と家族同士の対話が始まったそうです。

おむつはどこに行けば買えるかなど、病院の看護師も知らないようなコアな情報をやりとりする家族たち。次第にデイケアは、認知症ケアの創意工夫を共有する場となっていきました。

家族はこのデイケアで、認知症のある「他の人」と接する機会にも恵まれました。自分だけが大変だと思っていたが、そうではなかった。あの人のように接すれば、怒らせることもない。家族はそんなことを、ともに過ごす中で学んでいきました。

家族同士が情報交換し、学び合い、おしゃべりでストレスを発散し、互いに支え合う。

そんな場として機能するようになったデイケアは13年間続き、終了後も家族会として長谷川さんを含めた交流が続いたと、懐かしそうに語ってくれました。

「僕が死んだらホッとするのではないか」という言葉の裏にある思い

こうして、デイケアの意義を十分に理解しているはずの長谷川さんですが、ドキュメンタリー番組の中では、デイサービス(日中通って利用する介護保険のケアサービス)への通所を拒むシーンがありました。

記憶力が低下してきた長谷川さんは、妻と娘のサポートで、生活と講演活動などの仕事を続けています。デイサービスは、妻の負担軽減のために通い始めました。

医者の時は、デイサービスに行ったらどうか、そうすれば家族の負担の軽減になるからという素朴な考えだったと、長谷川さんは番組の中で語っています。でも、いざ自分自身が利用してみると、デイサービスは必ずしも居心地がいい場ではなかったのですね。

「何がしたい、何がしたくない、そこから出発してほしいよね」と長谷川さんは、言います。

「ひとりぼっちなんだ。あそこに行っても」と。

そして、妻の負担軽減のために利用を続けてはどうかと勧める娘に、ぽつりと、自分が死んだら喜ぶのではないか、ホッとするのではないか、と漏らします。

「みんなに負担をかけているという自覚はある」と語る長谷川さん。

周囲に自分の思いをわかってほしい。しかし、周囲の負担にはなりたくない。負担が大きくなったら、自分などいないほうがいいと思われるのではないか。

これは、認知症のある多くの人が、同じように感じている不安です。

葛藤の中にある、認知症をもつ人の思いに耳を傾ける

筆者は、心理士として勤務するクリニックで認知症のある人に接すると、しばしばこうした思いを感じます。

自分の思いをわかってほしい

――でも、うまく言えない/言ってもどうせわかってもらえない

本当はこうしたい

――でも、言ってもどうせ通らない/周囲の負担になるから言いたくない

そんな葛藤の中で、認知症のある人は生きているように感じます。

自分自身の気持ちと家族の負担軽減のバランスをどう取るのか。その葛藤を、認知症の第一人者も同じように抱え、その苦しい思いを隠さずにストレートに語っている。

認知症のある人、その家族は、長谷川さんのそんな姿に感じるところがあったのではないかと思います。

そしてまた、認知症の第一人者であり、認知症のある人の生活実態を知る長谷川さんであっても、認知症となった人の思いは、なってみなければわからない。この番組を通し、そのことが改めて浮き彫りにされたように思います。

ましてや、認知症になったこともなく、認知症についての専門的な知識を持たない家族など周囲の人が、認知症のある人の思いをくみ取り、理解し、適切に対応していくのは簡単なことではありません。

だからこそ、長谷川さんが「何がしたい、何がしたくない、そこから出発してほしいよね」と語ったように、まず、認知症のある人たちの言葉に耳を傾けることが大切ではないかと思うのです。

認知症になったら、周囲の力を借りながらでなければできないことが増えていきます。しかし、「こうしたい」「こうありたい」という思いは、認知症になっても、長く、その人の中に存在し続けます。

それを、認知症のある人たちが自由に語れる環境があるかどうか。

そして、周囲の人たちが、認知症のある人たちの語りにゆっくりと耳を傾けられる環境があるかどうか。

私たちは、それを振り返り、環境を整えていかなくてはなりません。

認知症になる最大の要因は、加齢だと言われています。長谷川さんも6年前のインタビューの中で、「認知症になるのが早いか、寿命が尽きるのが早いか、追いかけっこだ」と表現していました。

長寿社会の日本においては、すでに認知症になった人と、まだなっていない人しかいないと言ってもいいかもしれません。

すでに認知症になった先輩たちから学ぶことで、いつか認知症になるかもしれない私たち自身の備えにもなる。認知症のある人と接するときは、そう考えて、認知症のある人の言葉にじっくりと耳を傾けていけるとよいのではないでしょうか。

認知症のある人の思いへの理解を深め、その望みに応えていく。

そうすることで、結果としてトラブルが減り、周囲の人たちも落ち着いて過ごせるようになるのではないでしょうか。そして、いつか私たち自身が認知症になったとしても、安心して暮らせる社会がつくられていくのではないかと思うのです。

(タイトル画像は筆者撮影)