イタイイタイ病一審勝訴50年 「死の川」と戦う患者と家族を見つめた記者

日本初の公害病であるイタイイタイ病(以下、「イ病」と表記)訴訟の一審勝訴から50年を迎えるにあたり、富山市にある県立イ病資料館で4月29日、「イタイイタイ病 50年前のひとこと」と題した講演会が開催された。イ病患者と家族が対策協議会を結成し、イ病を巡る訴訟を起こして控訴審判決で全面勝訴を勝ち取るまでの6年弱を取材したのが、元富山新聞記者の小川輝久さん(80)=富山市在住=である。「イ病患者の人権を取り戻すための裁判は、コンクリートの高い壁に爪を立てて上るようだった」と語り、患者とその家族・医師・弁護士・記者らそれぞれの戦いを振り返った。

富山新聞がイ病を初めて報じる

「富山県婦中町速星地区(現在の富山市婦中速星)の出身で、子どものころはイ病が発生した地域に近い神通川の支流でよく遊んだものです。アユなどが泳いでいましたが月に1度ぐらい白濁し、死んだ魚が腹を見せて浮かび上がっていることがありました。私は子どもでしたけれど、さすがに『ここで泳いではいけない』と思いました」

小川さんは1963年春に大学を卒業し、富山新聞の親会社である北國新聞に入社した。北國新聞は、富山県内では「富山新聞」、石川県内では「北國新聞」の題字で新聞を発行しており、当時も今も人事交流がある。翌64年からは富山新聞社会部に配属、しばらくして司法担当記者になった。そのころイ病対策協議会が結成され、提訴から全面勝訴までを取材することになった。

イ病の存在を初めて報じたのは富山新聞である。小川さんの先輩記者・八田清信さん(1909~78年)が、1955年8月4日付に「いたいいたい病にメス」という見出しで記事を書いた。

イ病患者は差別や風評被害を受ける

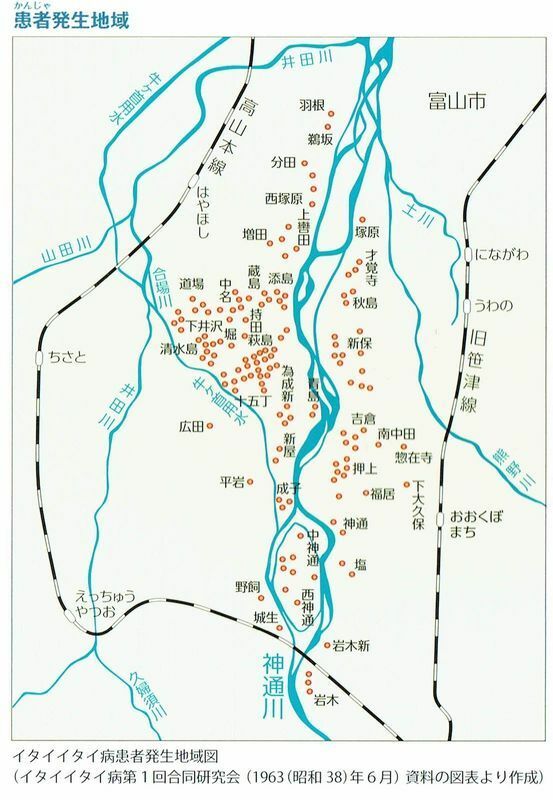

イ病は神通川流域の2本の支流に挟まれた、左岸・井田川と右岸・熊野川の間に住む中高年の女性に戦前から発症していた。「くしゃみをすれば骨が折れる」と言われるほど骨がもろくなり、身長が縮んで寝たきりの生活を強いられた。

「後に原因が鉱山から流下するカドミウムであることが判明しましたが、当時は感染や遺伝が疑われ、業病(ごうびょう)・奇病と恐れられました。患者は人間として人権をスポイルされ、家族も『この地域の家には嫁にやらない、嫁をもらわない』などの差別を受けました。一時期、新型コロナウイルスのクラスターで感染源となった患者と家族が非難を受けた状況は、当時と似ていると感じます」

患者のほとんどが女性であり、家事・農作業ができず、奥の間で横たわって「死ぬのを待つだけ」という状況に追い込まれていた。「ここで収穫された米は買わない」などの風評被害もあり、患者家族の生活が立ちゆかなくなるケースが相次いだ。

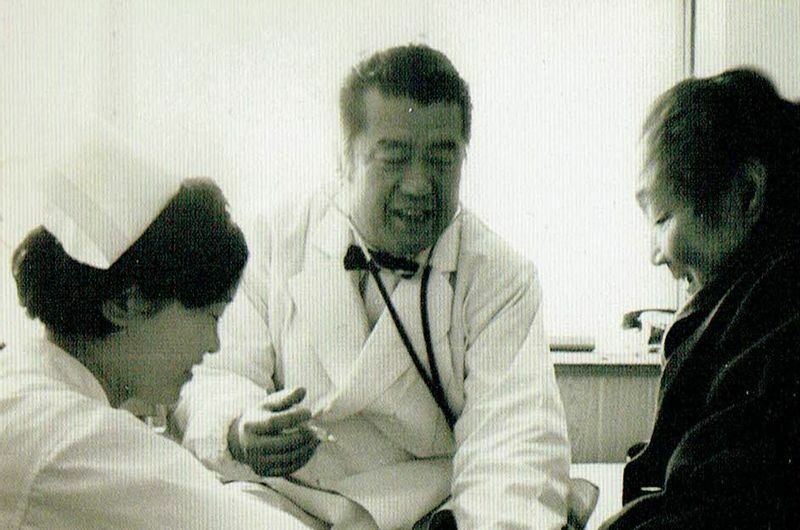

この地区で代々、医院を営んできた萩野昇医師(1915~90年)は、患者のなかに極端に骨がもろくなる中高年女性がいて、彼女らは長年にわたって神通川流域に住んでいることから、川の水が原因であると早くから確信していた。萩野医師は当時、富山県医師会の広報担当で、八田さんと懇意にしていたことから「近く、リウマチや病理学の第一人者である研究者らが調査に来る」という情報を明かした。

「なぜ“イタイイタイ病”という病名になったかというと、裏話があります。当時、八田記者は大きなニュースがない日の紙面を埋めるためのいわゆる“暇ネタ”としてイ病の原稿を書きました。原稿を出した後、しばらくそのまま放置されて掲載するタイミングで見出しを付ける整理部の担当者から『何か病名を考えよう』と言われたそうです。『痛い、痛い』と苦しんでいるので『痛い痛い病(びょう)にしよう』と提案。見出しはひらがなで“いたいいたい病”になりました」

萩野医師は1957年12月に県医学会でイ病の原因が鉱毒であると発表、その後、同朋大教授で農学者の吉岡金市氏の協力を得てカドミウムによる骨軟化症であると主張、さらに水質研究が専門の岡山大学教授・小林純氏によってカドミウム説はさらに補強された。1968年5月には厚生省(現厚生労働省)が、イ病の原因をカドミウムとする正式見解を発表した。

全国注目の公害訴訟で取材合戦

「私が富山新聞社会部に赴任したのは記者2年目。まず警察担当になりましたが、富山署の記者クラブに詰めていながら銀行強盗に気づくのが遅れるという失態により、地域の話題を拾う“町回り”へ降格となりました。しばらくして司法担当を任され『汚名返上しなければ』と意気込んでいる時、全国で注目される公害訴訟が始まったのです。全国紙はエース級の記者を富山へ送り込んできました。4大公害病は大きな社会問題であり、記事は連日、各紙の1面、社会面を飾るので皆、必死にスクープを狙っていました。地方紙、全国紙、テレビ各社の記者が入り混じり、取材合戦を繰り広げていました。そういった状況で私も、20代後半をイ病の取材に費やしました」

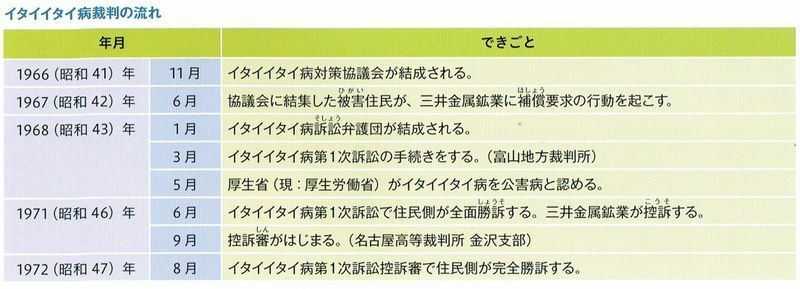

1966年11月、患者の家族である小松義久さん(1925~2010年)を会長とする被害者組織「イ病対策協議会」が結成された。小松さんは祖母と母がイ病患者だった。三井金属鉱業に補償要求するにはどうすべきかという話し合いの末、神岡鉱業所と交渉したものの、企業側の対応が冷ややかだったため、裁判で訴えることを決意した。小川さんは家族の苦悩をそばで見ていた。

「小松さんとの思い出で印象に残っているのは『月に行くほどの遠さを感じた』という言葉です。その後、小松さんが中心となって患者の合同法要を、宗派を問わず行いました。こういったことが患者の結束力を高めていったように見えました」

1968年1月には訴訟弁護団が結成され、患者・遺族28人が三井金属鉱業を相手に第1次訴訟を起こす。71年6月に1審で原告勝訴の判決が下り、三井金属鉱業は控訴したが、2審も1972年8月に原告側勝訴の判決となった。三井金属鉱業は上告を断念し、判決内容にしたがって補償することを決めた。

「当時の弁護団は、常任弁護士が37人登録していて、そのうち20人前後がしょっちゅう集まっていました。いわゆる“イソ弁”が多かったです。ベテランが少なく、若い弁護士は大きな事務所の代表から許可をもらって出てきていました。『ほかの仕事は大丈夫なのですか?』と聞くと『上司は文句を言わないでいてくれる』とのこと。『弁護士とは人権擁護と社会正義の実現の使命を担う』と彼らの上司も理解していたのだと思います。カンパを集めながら一生懸命活動していました」

「10年裁判」にしてはいけない

イ病の原因についての医学的な検証は時間がかかった。小川さんは「現場検証を引き延ばすなど、三井側からは裁判を長引かせようという思いを感じた」と振り返る。生活を奪われて戦う原告側の様子に「コンクリートの高い壁に爪を立てて上るような苦しい戦いを強いられている」と感じた。

「弁護団の中で印象に残ってるのは、松波淳一さんです。30代で司法試験をパスした苦労人でした。法廷での戦いは多くの患者がイ病で苦しんでいる状況について、疫学的因果関係を説明できるかどうかでした。ビタミンDの不足や環境因子などを原因に挙げる声もある中、松波さんは奥さんの協力も得て海外の文献を読み込んでいました」

日露戦争を契機に非鉄金属の生産量が大幅に増え、その後も日中戦争や太平洋戦争、戦後の高度経済成長によって大量の廃物が放出された。松波弁護士は著書『イタイイタイ病の記憶』で、日中戦争勃発後に行われた鉱業法の改正に問題があったとし、「第二次世界大戦の終結まで、神岡鉱山は増産に次ぐ増産体制をとり、案じることなく鉱害を加重させていったのである」と指摘している。松波弁護士は多くの公害訴訟に関する多数の著書を発表した。

弁護団の団長は、正力喜之助弁護士。当時の読売新聞社主・正力松太郎氏の甥としても知られ、富山の弁護士会の重鎮だった。「いつか、これぞという仕事に出会ったら、無報酬で原告を助けたい」という言葉通りの役目を担った。一時は三井側に就くよう説得され、患者の弁護団を降りるよう圧力をかけられたが、応じなかった。小川さんは弁護団の「10年裁判にしてはいけない」と必死で仕事をする姿に共感したという。

「勝訴する見込みがあるから書けた」

小川さんは控訴審判決が出る前に、企業側が上告を断念して判決に従う方針を固めたとの情報をつかみ、「三井 二審判決に従う」という見出しで記事を書いた。「原告が勝訴する見込みがあるから書けた」とのこと。他紙に先んじて書いた理由について「イ病を最初に報じたのは富山新聞。最後もわが社の特ダネで飾りたかった」と話す。

「他紙の記者と抜いた、抜かれたというスクープ合戦を繰り広げながら、一緒に神岡で酒を飲んだりもしました。当時、(訴訟について)負けると思っていた記者はいなかったと思います。勝訴するのが当たり前だと思っていました。だからこそ一致団結して大きな世論をつくることができたのです」

講演後、小川さんは「記者時代の経験を人前で語る事は初めて。たくさんの資料や原稿を用意していたにもかかわらず、3分の1しか話ができなかった」と残念そうだった。法廷での熱いやりとりを再現するなど、講演は真に迫っていた。訴訟後のエピソードや自身の思いを伝えきれなかったことを悔やんでいたので「では、続きもぜひ」とお願いして聞いた話が、前述の内容である。

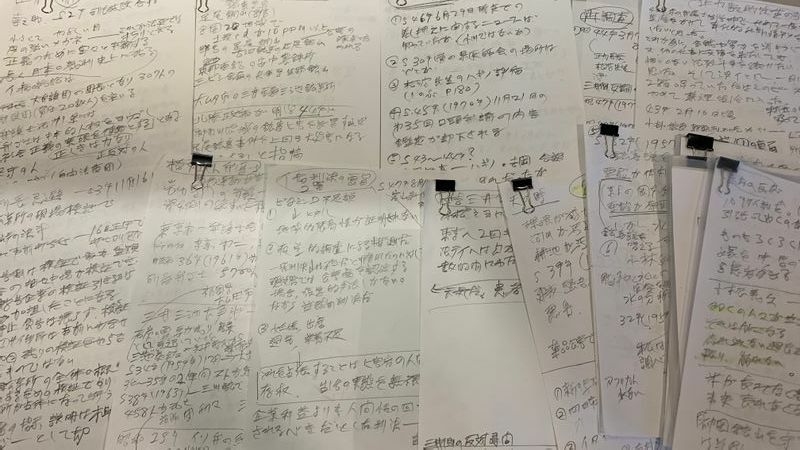

小川さんは日ごろ、パソコンを使って文章を書くが、講演メモは手書きだった。講演依頼を受けて準備を進めると「キーワードを決め、ペンの勢いのままに見聞きしたことを書いていると言葉が溢れて止まらなかった」そう。筆者が質問すると、重要な出来事が起こった年月日やキーマンの氏名の漢字表記まですらすら出てきた。講演原稿はA4数十枚の紙の束であり、とても1時間半で語り尽くせる量ではなかった。

「私は48歳で退社し、その後は電気機器メーカーに勤めました。定年退職後はまた別の職場に行きましたが、マスコミとは関係のない仕事です。でも25年の記者人生は誇りですし、イ病訴訟の取材に没頭したことは記者冥利に尽きる経験でした」

常識を覆す価値観を持った人たち

報道の現場から離れて30年以上が経った。松波弁護士との思い出で、忘れられない言葉があるという。

「真実は異常なる人間が、異常な行動によってつくる」

「異常なる人間とは、正常に対しての異常ではなく、ケタ外れの情熱や粘り強さ、常識を覆す価値観を持った人という意味だ」と解説した。萩野医師も「真実を追究する、いい意味での異常さ」を備えた1人だった。金沢大学医学部で病理学を学び、より研究を深めようとしていたところで軍医として召集され、中国で終戦を迎えた。故郷に戻り家業を継ぐと、中高年女性の健康被害が地域の課題となっていた。

「目の前で苦しむ患者さんを助けるだけでなく、原因を取り除くためにはどうしたらいいかというエビデンス(科学的根拠)に基づいた考え方を持っていたのでしょう。それは、病理医としての素地があったからだと思います。そのまま研究の道を歩んでいても大成されたのではないでしょうか」

松波弁護士が著書で指摘した通り、20世紀前半に起こった3度の戦争が神通川流域に住む女性の健康被害をもたらした。一方で、学究肌の萩野医師を臨床現場へ向かわせもした。公害の原因と解決に戦禍が作用したことは、現代史と個人史を重ね合わせて初めて分かる真実である。

一丸となって戦った患者と家族・医師・弁護士を見つめた記者・小川さんの話には、まだ続きがあった。全面勝訴の「その後」である。結審の翌日、被害住民と三井金属鉱業との直接交渉が行われ、3つの誓約書が取り交わされた。

1:病気の原因を認め、患者の補償を行う誓約書

2:発生時の過去未来の農業被害の補償と土壌の復元費用の全面負担の誓約書

3:今後公害被害を発生させないことを確約し、住民の立ち入り調査を認める公害防止協定書

2012年3月には対策地域の土壌復元が完工、2013年12月には被害者団体が三井金属鉱業と「神通川流域カドミウム問題の全面解決に関する合意書」に調印した。原告側の気持ちを汲んで報道してきた小川さんだったが、三井金属鉱業側にも深く入り込んで取材していた。

「企業側も努力してきたということ。三井金属鉱業側の技術者と話し、良心の呵責に苦しんで誠実に対応してくれていると感じました」

イ病訴訟の記憶は今も鮮明

特ダネとなった「三井 二審判決に従う」をはじめ、いくつかの記事のネタ元を問うと、小川さんは「明かせない」と答えた。記者職を離れても、取材の鉄則は守り続けている。推測するに、小川さんが書いた三井側の記事の情報源は、「国策」と追い立てられて増産を続けた神岡鉱業所の関係者やその部下だったはずである。

「死の川」と戦う患者と家族・医師・弁護士を見つめた記者・小川さんのイ病訴訟取材のエピソードは、平成という時代をまたいで披露された。小川さんは「依頼がなかったら、あえて講演はしなかったと思う。こういう機会があったことに感謝したい」と充実した表情を見せた。記者職を離れて32年。記憶は今も鮮明である。

※参考文献など

・『イタイイタイ病の記憶』(松波淳一著、桂書房、2002年12月)

・『死の川と戦う――イタイイタイ病を追って』(八田清信著、偕成社文庫、1983年10月)

・『甦った豊かな水と大地/イタイイタイ病に学ぶ』(富山県発行、神通川流域カドミウム被害団体連絡協議会制作、2017年3月)

・『よみがえった美しい水と豊かな大地/イタイイタイ病に学ぶ』(富山県発行、2012年3月)

・『私のイタイイタイ病ノート』(松波淳一著、1969年8月)

・『ビジュアル富山百科』(富山新聞社、1994年2月)

・富山県立イタイイタイ病資料館ホームページ

https://www.pref.toyama.jp/1291/kurashi/kenkou/iryou/1291/index.html

・イタイイタイ病対策協議会 清流会館ホームページ