自分が倒れた時、望み通りの看取り、葬送をしてもらえるか?その不安を解消する横須賀市の終活支援サービス

突然、意識不明になったら終活で決めたことはどうなる?

「終活」という言葉は、今やすっかり市民権を得た感がある。「終活講座」や、看取り、延命治療、財産など、人生の締めくくりにむけて周囲に伝えておきたいことをまとめる「エンディングノート」の書き方の講座なども、あちこちで開かれている。

しかし、ちょっと考えてみてほしい。あなたがもし今日、どこかで倒れ、意識不明になったら、誰がエンディングノートを見つけてくれるだろうか。あなたが考えていた人生の締めくくり方はきちんと実現されるだろうか。

そもそも、終活もしていない、エンディングノートも書いていないという人は、どうなるのか。本人が心に思い描いていた人生の締めくくりとは、まったく違う対応が取られてしまうかもしれない。では、いったいどうすればいいのか。

行政が市民の終活を支援するという横須賀市の試み

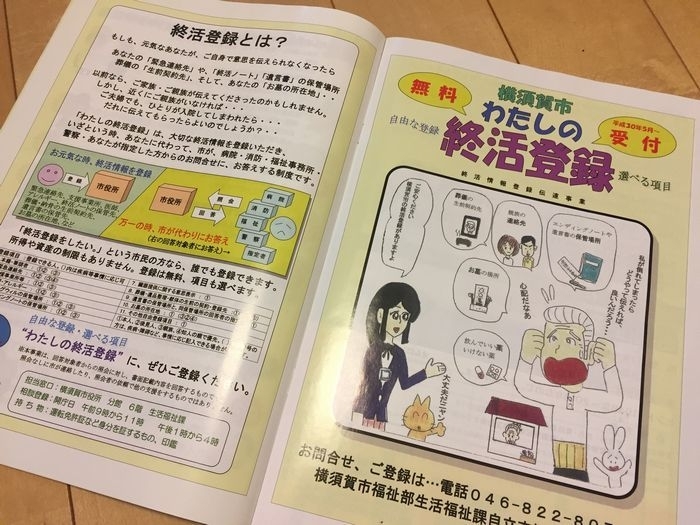

その一つの答えが、神奈川県横須賀市が2018年5月から始めた「わたしの終活登録」(終活情報登録伝達事業)だ。本籍・筆頭者、緊急連絡先、終活サークル、主治医、リビングウィル*・エンディングノート・遺言書の保管場所、お墓の所在地など11項目について、本人が必要と思う情報を登録する。登録は無料。対象者は高齢者に限らず、市民なら誰でも登録できる(未成年の登録には親の同伴・承諾が必要)。2018年8月末現在、32人が登録している。

*リビングウィル……終末期医療についての事前指示書

登録情報はデータ流出リスクを避けるためデジタル化せず、紙ベースで市役所内に保管。生命・身体・財産の保護のために必要な際、警察、消防、病院、福祉事務所と、本人が指定した人からの問い合わせに登録された情報を回答する。つまり、出先で倒れても、「わたしの終活登録」に登録しておけば、作成しておいたエンディングノートやリビングウィルが無駄にならないというわけだ。特に、ひとり暮らしの人には心強い。また、本人の他界後は全ての墓参希望者の問い合わせに対し、墓地の所在地も回答する。

横須賀市では、この事業の開始以前に、2015年から「エンディングプラン・サポート事業」という、もう一つ別の終活支援事業を始めている。

エンディングプラン・サポート事業は、生活にゆとりがなく、頼る身寄りもないひとり暮らしの市民を対象とした事業だ。最小限の費用で執り行える葬儀と納骨について、横須賀市に事業協力を申し出た葬祭事業者と本人が生前契約を結ぶのを市が見守る。契約締結後は、市職員が人生の最期まで定期的な訪問などで見守り、他界後は葬祭事業者に葬祭・納骨を執行させる。こちらは、所得や所有資産に制限があり、費用は所得等により、5~25万円。8月末現在35人が登録している。

無縁仏は職員自らの手で納骨堂に安置する横須賀市

横須賀市がこの2つの終活支援を始めたのはなぜか。

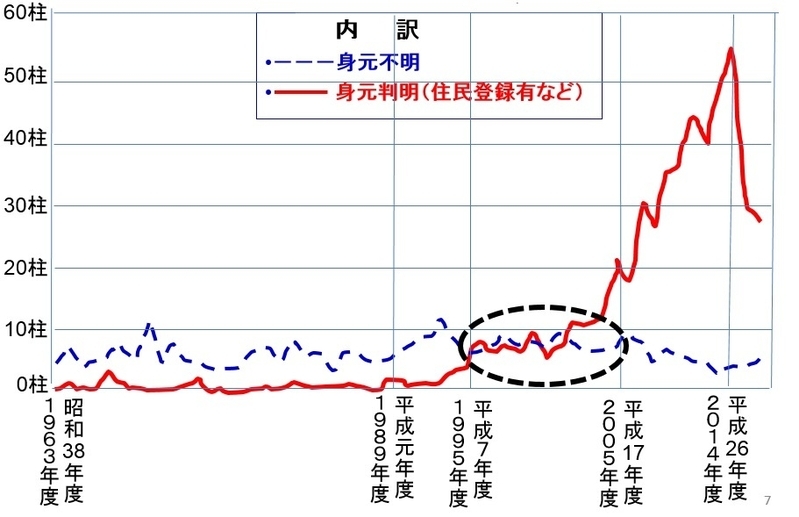

それは、ここ10年ほどの間に、引き取り手のない遺骨がどんどん増えてきたからだ。

「それも、名前も親族もわかっているのに引き取り手がいないケースが格段に増えたのです」と、横須賀市福祉部次長で自立支援担当課長の北見万幸さんはいう。

引き取り手がない遺体は市の負担で火葬し、最終的には無縁仏として市の納骨堂に安置する。しかし、名も知れない行旅人ならともかく、名前も住所も明らかで、横須賀市民だとわかっている人を無縁仏にしてしまうのはどうなのか。そう、北見さんたちは考えた。

「市の納骨堂に安置した市民も、実はお墓を用意していたかもしれない。執り行ってほしい葬祭についての希望を持っていたかもしれない。しかしそれを生前に確認できていないために、本人の意思に沿う葬送ができなくなっているという無念の思いがあったのです。そこで、行政として生前に確認する仕組みを作ろうと考えました」(北見さん)

事業を開始してから、引き取り手のない男性の遺骨を市の納骨堂に納めたあと、遺書を見つけたことがあった。見つかった遺書には、自分が死んだら遺したお金で火葬してほしい、と書かれていた。しかし、このお金は使われることなく、男性は荼毘に付された。生前の意思を生かすことができなかったこの経験が、事業への思いをさらに強くしたと、北見さんは言う。

本来、行政からすれば、生きていてこその住民である。亡くなったあとのことまで慮り、対応する仕組みを作った行政は、横須賀市が初めてだ。それは、江戸時代からこの地域に無縁墓地を持ち、長い間、公としてその墓地の管理を受け継いできたことが、大きな背景としてある。

「他の自治体では、無縁墓地、納骨堂を持っていないところもありますから、無縁の遺骨の安置を、葬祭業者や提携墓地に委ねている自治体もあると聞きます。しかし、横須賀市では無縁の遺骨は、職員が自分たちの手で一つひとつ納骨堂に安置しています。そして、納骨堂がいっぱいになったら、職員がそれぞれの骨壺からお骨を出し、合葬墓に合祀しているんです。そうした経験をしているからこそ、何とかしたいという思いが強かったのだと思います」(北見さん)

名前と住所では電話番号を知ることができない時代

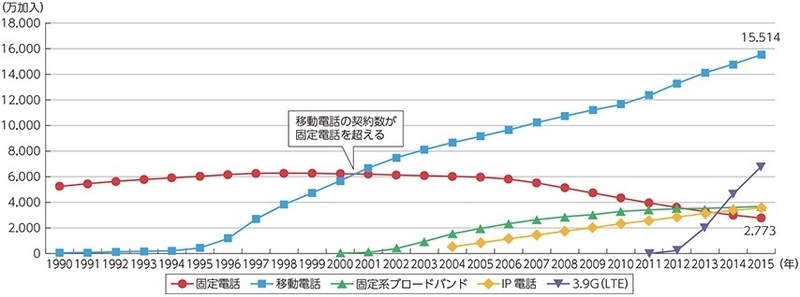

年間5~10柱ほどだった横須賀市の無縁仏が、年間40柱、50柱と増えていったこの10年。その最大の要因は、核家族化や家族のつながりの希薄化だろう。しかし、北見さんはもう一つ大きな要因があるという。携帯電話の普及と通信キャリアの多様化による、番号案内(104番)の機能低下だ。かつて、国内の通信キャリアはNTT(旧電電公社)だけだった。その時代は、住所と名前さえわかれば、ほとんどの場合、NTTの番号案内でその人の電話番号を知ることができた。

「だから、戸籍をたどって親族の名前と住所がわかる戸籍の附票を手に入れれば、それで遺骨の引き取り手を見つけることができました。しかし、時代が大きく変わり、今は附票から電話番号を把握することはほとんどできません。親族の名前も住所もわかっているのに、連絡がつかないのです。もちろん、手紙は出します。しかし、手紙を書いたところで、返信はほとんどないですね」(北見さん)

フェイスブックなどのSNSがあるではないかと思うかもしれない。しかし、横須賀市ではこれまで慣例として、身元をたどり、親族を見つける手段として、SNSを使用していない。このあたりは、そろそろ国が主導し、新しいルール作りが必要ではないだろうか。

終活支援事業のチラシを自前で増刷して配る金融機関も

興味深いのは、「わたしの終活登録」に対して、金融機関や横須賀市内の冠婚葬祭互助組織、第三者成年後見を担う職能団体が強い関心を示したことだ。市内の互助組織は、会報誌で8ページにわたってこの事業を取り上げ、詳細に紹介している。

「約1万2000人の会員を抱えるこの互助組織では、毎月30件近くの解約があるというのです。互助組織に加入していることに遺族が気付かず、葬祭を終えてから気付いて解約しに来ているのだそうです。これを何とかしたいという思いで、当事業への登録を会員に呼びかけていると聞きました」(北見さん)

また、金融機関にも、市が作成したチラシを持ち帰り、自社で増刷して顧客に配布しているところが複数あるという。金融機関では、預金者が亡くなると預金口座を凍結する。一方、遺族は、葬祭費用、入院先の医療費や入所先の利用料の支払いのために、すぐにも預金を引き出したい。しかし、預金者死亡で凍結された預金口座は、遺産相続対象者全員の同意がなくては、凍結を解除できない。親類が多い人にとっては気が遠くなる話だ。

そこで、ある金融機関は、預金者が亡くなったあと、生前に指定した人が来店すれば、300万円までは即座に引き出し可能という定期預金を創設した。しかしこれも、その指定した人が誰なのかを、遺族が把握できていなければ用を為さない。そこで、「わたしの終活登録」への登録を呼びかけているというわけだ。

各方面からの身元照会を受ける行政だからやる意義がある

「このほか、専門職後見人を務める行政書士会、司法書士会、社会福祉士会からも、この事業は歓迎されました。被後見人が出掛けた先で家に帰れなくなっても、後見人には連絡が来ないというんです。そこでこの登録をしておけば、警察から身元照会で市役所に連絡が入った時、後見人に連絡が来る可能性が一気に高くなる。セーフティネットとして非常にありがたいと言われました」(北見さん)

家に帰れない人を保護した警察にせよ、身元不明者を救急搬送で受け入れた病院にせよ、身元照会のために連絡する先は市役所だ。問い合わせを受けた市役所が、登録情報を警察や病院に伝えれば、そこから緊急連絡先への連絡が可能になる。だからこそ、行政がこの事業をやることに意義があると北見さんは言う。終活登録という名称だが、実は終末期以前から、各方面にとって非常に有用な仕組みなのだ。

「本人が終活に取り組み、民間の方がどれほど頑張って本人を支えてくれていても、警察も医療機関も、その民間事業者の存在、そこで示されている本人の意思や情報を知るのは難しいと思います。だからこれは、各方面から問い合わせが来る行政にしかできない対応なのです」(北見さん)

横須賀市は現在、紙ベースでの登録だが、いずれ登録者数が万単位になれば、改めて登録者の承諾を得て、インターネットのセキュリティの問題を十分に検討した上でデジタル化していくことも考えたいと北見さんは言う。

「そうなれば、24時間対応で情報を開示できる仕組みも作れます。消防に救急通報があった時、画面で必要な情報を一気に見られるようにもできます」(北見さん)

横須賀市に倣い、エンディングプラン・サポート事業については、すでに2~3の自治体がスタートさせている。しかし、より幅広い市民を対象とした「わたしの終活登録」については、まだどこの自治体も取り組んでいない。

2040年には、全世帯の4割がひとり暮らしになるという。その前に、ひとり暮らしの人への強力な終活支援となる、この2つの事業を、ぜひとも多くの自治体で導入してほしいものだ。