脱却できない「宮崎駿=スタジオジブリ」イメージ──スタジオジブリの未来【前編】

今月に入ってから、スタジオジブリの今後をめぐる報道が相次いでいる。ほぼ確定的な情報は、制作部門をいったん解体することだ。ジブリは、アニメーターなどを正社員として雇っていたが、今後はそれらを外注する体制になるのだろう。

ジブリが厳しい状況に陥っているという話は、実は数年前から複数の信頼できる情報筋から耳にしていた。それは「多くの正社員を維持するためには、一本あたり100億円以上の興行収入を上げ、さらに毎年映画を公開しなければならない」という内容だった。

事実、2000年代は2年に一本のペースだった作品もこの5年ほどはほぼ毎年公開されるようになっていた。今回の制作部門一時解体は、こうした情報をある程度は裏付ける結論だと考えられる。

「宮崎駿=スタジオジブリ」

スタジオジブリは、単なるアニメスタジオではない。子どもから大人まで、アニメや映画ファンではなくとも、「ジブリ」という名前を知っている。それは、ウォルト・ディズニー並みの認知力・影響力を持つ、日本最高のコンテンツ・ブランドだ。

同時にスタジオジブリは、90年代以降の日本の映画産業を引っ張ってきた存在でもある。とくに97年の『もののけ姫』以降は、興行収入が100億円を超える大ヒットを連発してきた。今年を除く2000年以降の14年間に限っていえば、9作の劇場公開作で映画総興行収入2兆7737億円の3.9%にあたる1078.1億円の興行収入をあげている。日本映画(1兆3131億円)に限っていえば、8.2%を占めるほどだ。

こうしたスタジオジブリから、当面新作が発表されなくなる可能性が生じている。それは映画産業だけでなく、日本のコンテンツビジネス全体に波及するほどの重大な影響をもたらす可能性がある。

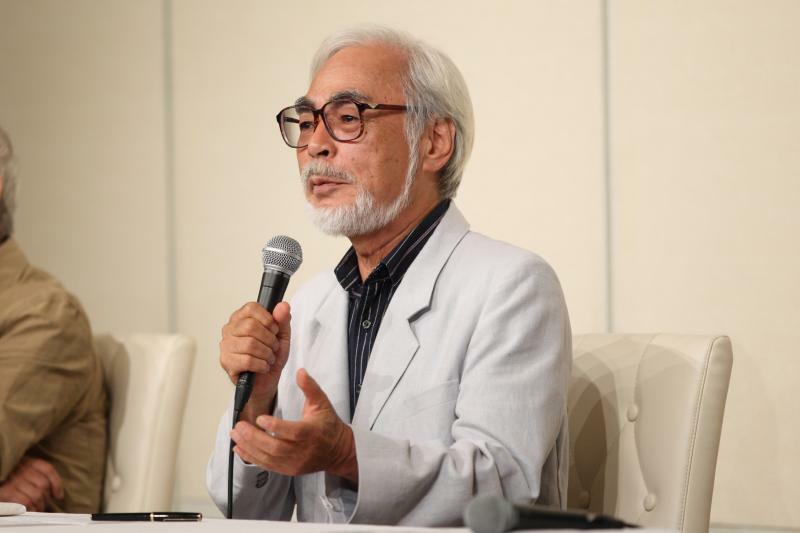

周知のとおり、昨年、宮崎駿監督は引退会見をおこなった。これは本当にそうなるかはまだわからないが、なんにせよ70代の宮崎監督が今後何作も作品を発表することは考えられない。

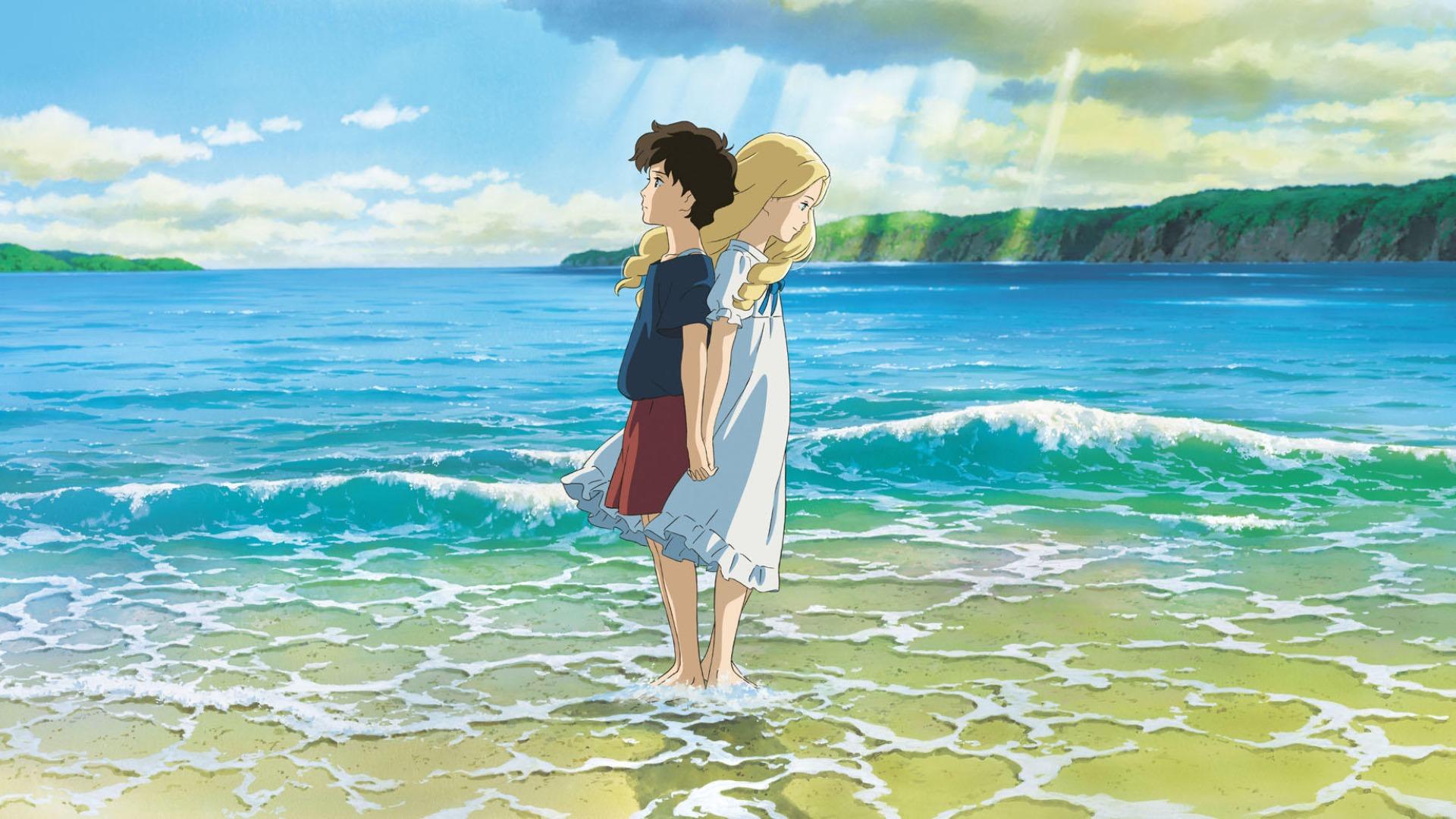

そして後継者と目されてきた宮崎吾朗監督と米林宏昌監督は、1作目はある程度のヒットをしたものの、2作目では大幅に興行成績を落とした。現在公開中の米林宏昌監督『思い出のマーニー』も、最終的には興行収入30億円台にとどまると予想される。つまり、ともに大幅に客足を落としてしまった。興行収入で100億円を超えたのは、宮崎作品以外には存在しない。

一般の映画観客の多くは監督名で映画館に足を運ぶことはないが、ジブリは例外なのかもしれない。観客は宮崎駿以外の監督にシビアな判断をしたと考えられる。逆に言えば、「宮崎駿=スタジオジブリ」だと捉えられているのだろう。ジブリはいまだにそのイメージから脱却できないのである。

言うなれば、ジブリにとってもっとも大きな壁となっているのは宮崎駿そのものだ。この壁をなかなか越えられずにもがき続けているのが、2000代中期以降のジブリの姿だとも言える。

職人文化の陥穽

いま足を止めて、関係者やマスコミがしっかりと問い直されなければならないことは、すごくシンプルである。

なぜ、スタジオジブリですらやっていけないのか?──ということだ。

ここではいくつかの論点がある。

たとえばそのひとつが、前述した後継者問題だ。宮崎吾朗監督と米林宏昌監督が観客にさほど受け入れられず、2000年に招聘した細田守監督をちゃんと登用できなかった。後継者の筆頭であった『耳をすませば』の近藤喜文監督が早逝した不幸もあった。

ただこうした問題設定こそが、日本のクリエイションにおけるひとつの難点だとも言える。というのは、結局これは属人性に重きを置いたきわめて不安定な組織運営でしかないからだ。宮崎駿がしっかりと後継者を指導して自らのスキルを伝達し、それを後継者がちゃんと吸収しないかぎりは、この状態は維持できない。職人文化が衰退していく典型的なパターンだ。

必要なのは、たとえ極端に優れた能力を持つ者がいなくても、組織力でそれを克服していくことである。古くはトヨタの「カイゼン」のように、そもそも日本のメーカーにとってそれは大得意なことだったはずだ。だが、コンテンツの世界ではなぜかそれを否定する向きがいまだに強い。

しかし、結局そうした偶有性に期待していると、最終的には「天才待望論」に陥ってしまう。たしかに宮崎駿は、黒澤明に比肩するほどの戦後日本映画界の天才だ。だが、天才の登場を待ち続けて衰退しては目も当てられない。

必要なのは、しっかりと「秀才」を育成していことである。