新型コロナ自宅療養中に停電したら医療機器はどうなる?防災の日に考えておくべき医療的ケアと停電問題

9月1日、関東大震災が起こったこの日は防災の日です。4年前、9月1日を大事な人に防災グッズを送る「マモリタインデー」にしませんか?という記事を書いたのですが、ネーミングがいまいちだったのもあって、ほとんど注目されませんでした。ところが、今年は、Yahooの#おくる防災が注目されています。防災の取り組みが、ここ数年で増えたことを実感しています。

コロナ自宅療養中に停電が起こったら?

ところで、現在、新型コロナウイルスに感染した方の自宅療養者が増えています。中には、在宅のまま酸素濃縮器を使用するケースもでています。

では、自宅で酸素濃縮器を使っている時に、災害で停電となるとどうなるのか、みなさんはイメージできていますか?

酸素濃縮器を含む医療機器の多くは、命に直結する精密機械であるため、安定した電源により確実に動作することが求められています。そのため常設の建物内のコンセントから直接給電することしか認められていません。例え一般的な精密機械には使用が認められている正弦波インバータを使用している非常用電源であっても、正弦波というだけで、医療器具に直接給電することは認められていないことをまず知っておいてください。

東日本大震災の教訓をいかして

とはいえ、医療的ケアが必要な方達にとって、停電は命に関わります。

実際、東日本大震災では、非常用電源につなげることができたので助かったという方もいました。

そのため、様々な患者団体(※1)や医学会(※2)、メーカーなどが一緒になり、どのような形であれば、災害時、命をつなぐことができるかを、何年にもわたり検証してきました。

さらに、国や自治体も動き始めました。在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業や「日常生活用具の給付」の項目に、「発電機」を含める助成金、最新のものとして、人工呼吸器非常用電源設備購入費補助制度などの制度を作り、常時、人工呼吸器等を使用している人には、非常用電源の貸し出しや購入の助成を実施してきました。自治体ごとに対応が異なるので該当する方はご確認ください。

ただし、注意していただきたいことがあります。

国や自治体が助成制度を設けたとはいえ、医療機器が、非常用電源からの直接の給電を原則として認めていないことは変わりがありません。患者団体や医学会、支援団体、そして、メーカーの協力のもと、事前に非常用電源使用の医療機器ごとのマニュアルを作り、訓練も実施したうえで、現状では自己責任として実施しているものもあります。この記事でご紹介する方法も、今後の法整備や国の明確なガイドラインができるまでの過渡的な方法も含まれることをご理解いただければと思います。

医療機器の電源確保について

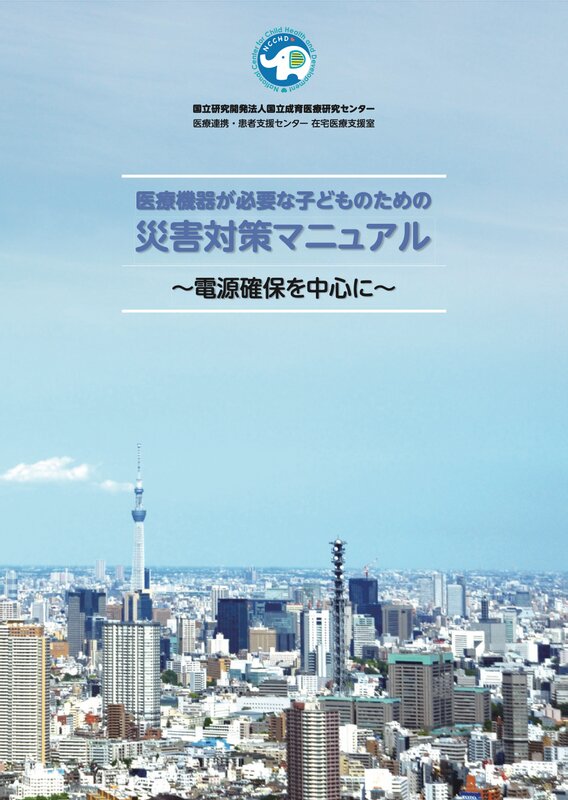

医療的ケアが必要な方の非常用電源についての最新の具体的方法は、国立成育医療研究センター「医療機器が必要な子どものための災害対策マニュアル」に詳細かつ緻密に記載されています。

どんな順序で何を準備したらいいのか体系的にわかりますし、医療的ケアが必要な方達のために検証されてきた情報は、すべての人の停電対策にも役立つ情報が含まれていることに気づかされます。

医療機器メーカー正規品の外部バッテリーの使用、ポータブル電源など市販の蓄電池利用、クルマからの給電方法もとても詳しく書かれています。

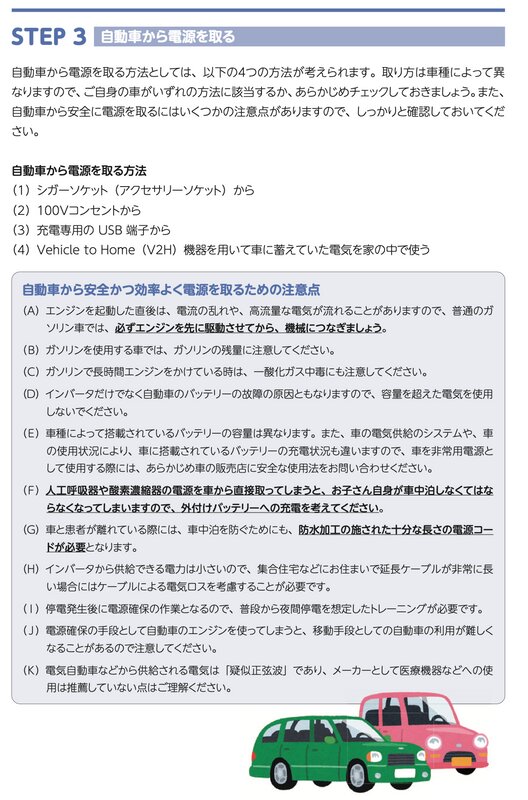

クルマからの給電は、延長ケーブルの長さによる電気ロスや、クルマから給電してしまうと車中泊するしかなくなること、夜間停電を想定したトレーニングが必要など、どの一般的な防災用のマニュアルよりも詳しく記載されています。

この問題で苦労してきた関係者の方々だからこその検証の積み重ねと、叡智の集大成である貴重なマニュアルであることがわかります。

発電機についての記載もメンテナンスまで含めて注意点が細かく、わかりやすく記載されています。この資料が誰でも見ることができるよう公開されていることに感謝しかありません。

酸素濃縮器の場合の特殊性について

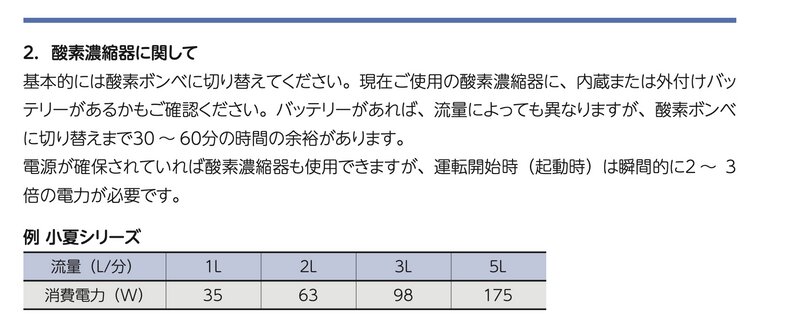

酸素濃縮器についても詳細に記載されています。酸素濃縮器は、電気により、空気中の酸素と窒素を分離させ高濃度の酸素を作り出す医療器具です。停電した場合、他の医療機器と同様に外部電源を直接使用しないことが原則になります。加えて、起動に使う電力が大きい特徴があります。そのため、基本的には酸素ボンベに切り替えることが推奨されています。外部バッテリーがあるものもあります。

酸素濃縮器も酸素ボンベも火気厳禁ですので、使用上の説明にそった設置をします。そして、災害時、火災が起こらないように事前の対策も必要になります。

1923年9月1日の関東大震災は、火災で被害が拡大した地震でもありました。当時、日本に上陸していない日本海側を通過した台風により、関東平野に暴風が吹きつけました。まず南風が風速10〜15メートルで吹き、そして台風の進路に伴って風が北風になり風速22メートルになったため、各地で火災が延焼し被害を拡大させています。

今後、台風と地震が同時に起こり、そして酸素ボンベによる爆発まで起こるリスクもないわけではありません。

また、酸素ボンベが地震で倒れることも危惧されます。上記資料にあるように保管方法としてあらかじめ横にすることも有効とされています。

以上をもとに、自宅で医療機器を使用中に災害があった場合の対策も実施していただければと思います。

「おくる防災」と「おくられた防災」

ふだんの生活で、酸素濃縮器など医療機器が、災害時どうなるかということについて関心をもつ方は少ないと思います。

しかし、コロナ禍では、望ましい状況とはいえないものの自宅療養で酸素濃縮器が使われ始めていることも現実です。

医療的ケアが必要な人をとりまく多くの関係者の方たちが、忙しい、日々の暮らしの中で時間をとり、災害時の対応を議論し、メーカーとも話し合い、検証を重ねてくれたからこそ、いざこれらの機器を使う人が増えた非常時に、マニュアルの恩恵を受けることができるのです。

防災では多様性が大事だと言われます。もっとも困っている人に対応しておくと、すべての人にとって有益になるとも言われています。そのことがよくわかるケースではないでしょうか。

2021年9月1日、「おくる防災」が話題になりました。そして、防災についての知見は、ふだんから目立たなくても地道に防災に取り組んできた方たちから「おくられた防災」でもあります。9月1日は、この「おくられた防災」について想いを寄せる日でもあればいいなと思っています。

(※1)

チームやちよキッズ 地震が起きても困らない 医療ケアが必要なこどもと家族の暮らし方ヒント ほか

(※2)

三重県小児科医会 小児在宅検討委員会 周産期委員会 「『災害時対応ノート』作成のための小児在宅医療的ケア児災害時対応マニュアル」