共謀罪ー日本の刑事司法における大きな転換点ー

■はじめに

5月19日の衆議院法務委員会で強行採決された、犯罪の「共謀(計画)」段階からの広範な処罰を可能とする組織犯罪処罰法改正案が、本日(5月23日)、衆議院本会議において、自民・公明・日本維新の会などの賛成多数で可決され、衆議院を通過しました。この法案は、組織的犯罪集団が重大な犯罪を計画し、資金の調達や犯行現場の下見などといった準備行為を行った段階で、その集団の構成員を処罰するという内容で、過去3回国会に提出され、いずれも廃案となったいわゆる「共謀罪法案」と実質的には同じ内容です。

この法案のもつ危険性について、改めて考えてみました。

■そもそもいわゆる「共謀罪」とは何か?

この改正によって、(1)組織的犯罪集団の活動として、(2)2人以上の者が対象とされている犯罪を計画し、(3)実行のための準備行為を行った場合に、共謀罪として処罰されることになります。その共謀罪の対象となる犯罪は死刑・無期・長期4年以上の懲役・禁錮が法定されている約300種類の犯罪で、そのうち長期10年を超える懲役・禁錮に当たる重い犯罪の共謀罪は、5年以下の懲役または禁錮、その他の比較的軽い犯罪の共謀罪は、2年以下の懲役または禁錮で処罰することとなっています。

刑罰は、世の中の制裁のうちでもっとも強力な制裁です。それはよく、効果の強い抗生物質にたとえられます。深刻な病原菌が身体に侵入した場合、強力な抗生物質を投与することがありますが、効き目が強ければ強いほど、身体そのものも深刻なダメージを受けます。したがって、効果だけに着目するのではなく、どのような薬を、どのように使用するかのバランスが大切です。

刑罰も同じで、とくに捜査には人権の制約が伴いますので、犯罪に効果的に対処しようとするあまり、国民の基本的な人権が過剰に制約されないかをチェックすることが大事です。もっとも懸念されることは、犯罪とは無縁な一般国民の権利を侵害し、国民全体の活動に萎縮効果を及ぼさないかということです。政府は、(1)「組織犯罪集団」、(2)「重大犯罪の計画(合意)」、(3)「実行準備行為」の3つの限定があるので、共謀罪が拡大適用される危険性はないとしていますが、どうでしょうか。

(1)「組織的犯罪集団」という限定

「組織的犯罪集団」という要件は、暴力団やテロ集団のように、最初から集団の中で犯罪を犯すことによって構成員の地位が高まり、構成員同士の結束も強まるような集団に限定されるのではなく、最初は合法的な集団が途中で犯罪集団に変質した場合にも適用されることは、最高裁が明言しています(平成27年9月15日決定)。集団として犯罪が犯されていることを知らないメンバーがいても、その人に対しても捜査は及びます。ある時点から団体の性格が一変したオウム真理教のようなケースも射程に入っていることは明らかでしょう。

(2)「重大犯罪の計画(合意)」という限定

判例が作り上げてきたものに共謀共同正犯という共犯の形態があります。これは、2人以上の者が犯罪の共謀(合意)を行い、その合意に基づいてメンバーの1人でも実行を行えば全員が正犯として実行犯と同じ扱いを受けるというものです。実際には、共犯事件の90%以上は共謀共同正犯として処理されています。

そして、問題は、「合意」の認定が厳格になされているとは言えないのではないかという点です。たとえば、合意はメンバー全員がはっきりと行う必要はなく、「黙示の共謀」(あ・うんの呼吸)でも構いませんし、全員が一度に行う必要もなく、伝言ゲームのように犯罪計画が順次広がっていき、メンバーが増えていった場合でも全員が共謀共同正犯となりますし(順次共謀)、目的とされた犯罪じたいも他のメンバーによって確実に実行されるという予測も必要ではありません(未必的故意)。

このような実務の現状から考えると、「重大犯罪の計画(合意)」という要件もかなりゆるく認定される可能性は否定できません。

(3)「実行準備行為」という限定

「思想は税関を通過する」という格言があります。これは、内心には法は介入できないという意味です。たとえば、誰かに殺意を抱いただけでは処罰することはできません。しかし、生命の侵害につながるような、客観的に危険な行為が行われた場合は、例外的に刑法の介入が正当化されます。殺人の場合は、被害者の死亡という結果が発生した場合を基本として、殺人行為に着手した場合(殺人未遂罪)、殺人を準備した場合(殺人予備罪)というように、殺意を実現していく早期の段階で犯人を逮捕し、処罰できるような規定が置かれています。強盗や放火などの重大犯罪でも同じです。しかし、これらの犯罪においては、予備以前の共謀だけで処罰できるような規定はありません。

ところが、共謀罪は、必要に応じて個別に処罰時期を早めるという刑法の原則を無視して、一挙に300あまりの犯罪について計画段階で処罰することを可能にしています。「組織的犯罪集団」「重大犯罪の計画(合意)」という限定を設けてはいるものの、それらに限定の働きを期待できないことは上で述べたとおりですが、さらに「実行準備行為」という要件についても限定の効果は期待できません。

法案が「実行準備行為」の例としてあげているのは、「資金又は物品の手配」と「関係場所の下見」です。しかし、このような行為は、だれもが日常的に普通に行なっている行為です。客観的に、これらを約300の重大犯罪を行うための共謀を裏付ける準備行為だと、どのようにして判定するのでしょうか。

重要なことは、客観的に些細な行為であればあるほど、取締りに当たる警察官の裁量が大きく働くことです。

客観的に重大な行為ならば、それを「犯罪」とするかどうかについて、警察官の裁量は問題になりません。しかし、些細な行為であればあるほど、現場の警察官の判断一つで、それが「犯罪」になったり、ならなかったりする危険性があります。しかも、法案は、「その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為」も「実行準備行為」としており、行為の点での客観的な限定がないに等しいので、このような危険性は無限に広がっていきます。つまり、何らかの日常的な行為を「実行準備行為」だと判断する根拠は、警察が被疑者の内心に仮定した「犯意」だといえます。

国会の議論では、「花見に酒と弁当を持参すれば問題はないが、地図と双眼鏡を持参すれば、犯罪の下見になりうる」といったナンセンスな答弁がありましたが、花見に地図と双眼鏡を持参することがかりにでも犯罪の下見だと認定するためには、かなりの長期間、その人の日頃の言動を(メールや電話の盗聴などによって)監視することが必要になってきます(花見客に偶然、地図と双眼鏡をもっている人を見かけて、どうしてそれが犯罪の下見だと断定できるのでしょうか)。監視によって積み重ねられた多くの不審な行為や訳の分からない情報を前提にすれば、地図と双眼鏡を持参した花見が「実行準備行為」だと無理やり認定することも不可能ではないかもしれません。しかし、そうすると共謀罪は、具体的な実行準備行為が行われるかなり前から捜査を行うことを一般的に許容する規定だということになります。しかも、「組織的犯罪集団」という限定も不十分なものだとすれば、普通に日常生活を送っている、犯罪とは無縁な一般国民が継続的な監視の対象になることはないと明確に断言できるのでしょうか。

■共謀罪を産み出した背景は?

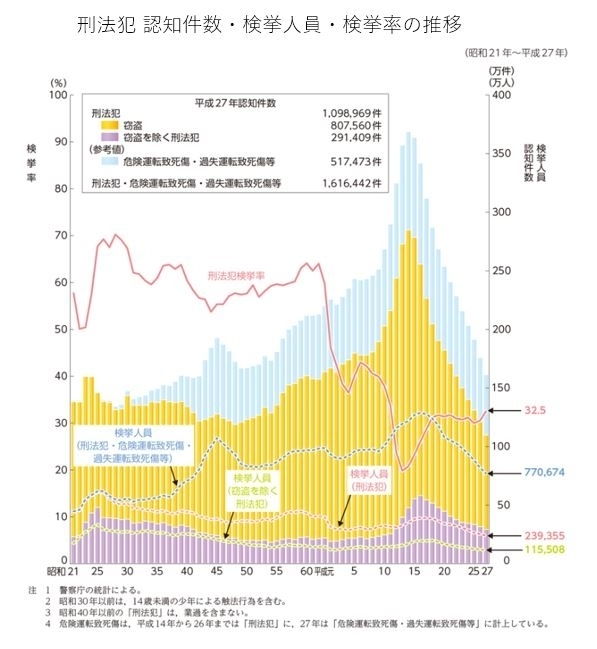

地下鉄サリン事件(95年)、神戸連続児童殺傷事件(97年)、和歌山カレー事件(98年)、光市母子殺害事件(99年)、付属池田小事件(01年)など、衝撃的な事件が相次ぎ、また、今も頻発する欧米での凶悪なテロ事件などの衝撃的な映像を目の当たりにし、日本全体における統計上の犯罪数は減っているものの、防ぎようもない突発的な凶悪犯罪に対する不安が広がりました。

このような不安感が、犯人に対する厳罰化や死刑廃止についての強い抵抗感、性犯罪者への監視、正義を標榜したネット上の「晒し」などに表面化しているように思います。

刑罰の基本は、「目には目を、歯に歯を」という意味での応報ですが、この応報の枠内で受刑の時間を有効に使うために、受刑者の社会復帰に向けたさまざまな工夫が行われています。ところが、上のような凶悪な事件が続き、市民の間に、「凶悪な人間」を刑罰によって改善し、再びわれわれと同じ市民として迎え入れることは不可能に近いほど困難だと思い始めている人が増えているように思います。これが、社会防衛の名の下に、〈危険源〉に対する排外への強い力とならないか心配です。

このような動きは、推定無罪、黙秘権、令状主義、責任主義(責任なければ処罰なし)、拷問の禁止など、私たちの社会が長い時間をかけてようやく作り上げてきたもの、そして、さらに充実させ、発展させるべきもの、私たちの社会がもっとも大切にしてきた〈寛容の精神〉の否定につながる可能性があります。

このような動きでもっとも警戒すべきことは、人びとが犯罪の不安にかられ、無秩序に監視を強化し、自らの判断で自分たちの自由を制限することです。

2016年から、全国民に番号を付して税や社会保障の手続きでその番号を利用する、マイナンバー制度が始まっています。1999年の住基ネットの時の議論では、国民総背番号制に対する反対運動が盛り上がり、大阪高裁では住基ネットが憲法違反だとする判決も出ました。これに比べると、マイナンバー制度は驚くほどすんなりと実施されましたし、拡大に対する抵抗感もほとんど感じられません。また、監視カメラ・防犯カメラの設置台数も日本全体で300万台を超えると言われています。無秩序な監視によって得られた安全は虚構にすぎず、犯罪への不安を一層増幅させるだけではないでしょうか。

テロを初めとする凶悪な犯罪防止のためには、プライバシーを多少犠牲にすることはやむをえず、共謀罪が凶悪犯罪の予防に役立つならば、そのような規定は必要だとする考える人は結構います。実際、ある有名なお笑い芸人が、共謀罪が犯罪防止に役立つならば多少のえん罪が生まれても構わない、といった内容の発言をテレビ番組の中でして問題になりました。

えん罪を肯定するとは論外ですが、たとえば殺人の目的で凶器や薬品などを準備すれば、殺人予備罪が成立しますし、殺意がなくとも、爆発物取締罰則、ハイジャック防止法、テロ資金提供処罰法、原子炉規制法、化学兵器禁止法、細菌・毒素兵器禁止法、サリン法、毒物劇物取締法、銃刀法、特定秘密保護法、建造物侵入罪、凶器準備集合罪、ウイルス作成罪、電磁的記録不正作出未遂罪、電子計算機損壊等業務妨害未遂罪、偽計業務妨害罪、ドローン無許可飛行罪など、テロ防止や凶悪犯罪の防止に役立つ規定を、すでに私たちはもっています。これら以外に、重大犯罪の共謀を広く処罰する規定を設ける必要性ははたしてあるのでしょうか。

■まとめ―今後、日本の社会はどうなるのか?―

日本国憲法の前文には、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努め」るという文章があります。「偏狭」という言葉は、英語では「intolerance」(不寛容)です。共謀罪の本質を一言で言えば、処罰の前倒しであり、外見上些細な行為を犯罪とするか否かの強大な裁量権を国に与えるものです。それは、日常的な何気ない行為が犯罪とみなされることから、相互不信の渦巻く社会を招来し、「個」より「全」を優先させ、「規格」から外れる者を排除する「不寛容」な社会を創ることになります。本来任意団体であるはずの自治会やPTAなどへの強制加入の問題などがすでに深刻になっており、多数の決定に従わない人に対する〈不審者〉のレッテル貼りが懸念されます。かつてのナチス時代におけるマイノリティ(少数者)に対する迫害や虐殺は、権力者が恣意的に行ったのではなく、形式的には法に基づいて整然と行われていったことを忘れてはならないと思います。

共謀罪は、結局は、共謀罪に積極的に賛成する人たちの間にも相互不信を植え付け、疑心暗鬼を生じさせます。共謀罪に賛成する人たちは、自分たちだけは固い信頼で結ばれると思っているのでしょうか?

塩野七生さんが『ローマ人の物語』の中で、ローマが強大な国になったのは寛容を国是としたからである、といった趣旨のことを書かれていて、私は本当にそうだと思います。寛容の精神を失って閉塞した国家は、国としての柔軟性を失くし、発展の力を失い、衰退し、滅びていくに違いありません。(了)

〈追記〉

共謀罪に関しては多くの本や論文が書かれていますが、最近の一般向けのものとしては、次の4点を推薦します。

- 田近正樹「共謀罪と出版表現の自由」出版ニュース2017年2月中旬号14頁以下

- 『世界』2017年5月号(「共謀罪」のある日常とは)

- 『世界』2017年6月号(共謀罪と「監視国家」日本)

- 高山佳奈子『共謀罪の何が問題か』岩波ブックレットNo.966、2017年5月