GDP世界第4位転落を招いた一因としての格差構造――上位10%が全所得の44.24%を握る日本

- 所得上位10%が全所得に占める割合でみて、日本はG7中アメリカに次ぐ高さで、格差大国とみられてきた中国と大差ないレベルにある。

- 日本の場合、貿易依存率が低く、内需主導の経済構造であるため、格差による購買力低下は生産活動そのもののブレーキになりやすい。

- この格差を生んだ一因は、金融資産の形成を促すため日本政府が高額所得者への優遇税制を導入してきたことにある。

格差大国・日本

日本がGDPでドイツに抜かれて世界第4位になったことにはいくつもの要因があるが、そのうちの一つに格差の放置があげられる。

なぜそう言えるのかの前に、そもそも日本の格差の大きさを確認しておこう。

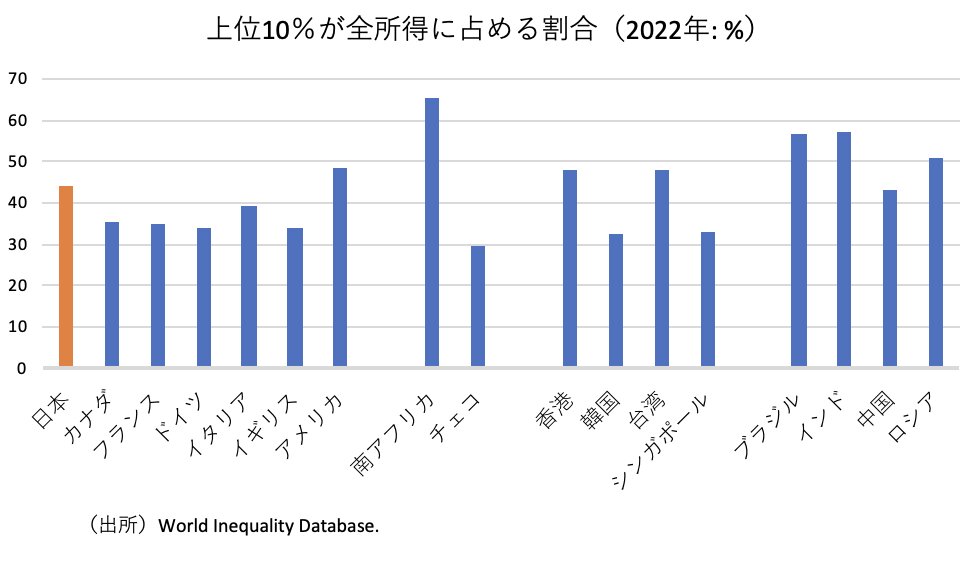

格差の計測にはいくつかの方法があるが、そのうちの一つが「所得上位10%の人口が全所得の何%を占めるか」だ。世界不平等研究室(World Inequality Lab)のデータベースによると、日本では2022年、上位10%の高額所得者が全所得の44.24%を占めた。

これは国際的にみてどんな水準なのか。

日本の44.24%はG7でアメリカ(48.27%)に次ぐ高さで、その他のメンバーはなんとか30%台に収まっている。

これらと比べて日本の水準は、むしろ香港(48.18%)や台湾(48.12%)などに近い。

もちろん、「上」をみれば日本以上の国はいくらもある。最も格差の大きい国の一つ南アフリカでは65.41%だし、ロシア(50.77%)、インド(57.13%)、ブラジル(56.78%)などよりマシかもしれない。

それでも、これまで格差大国と認知されてきた中国(43.35%)とほぼ同じ水準にあることは、日本も立派な格差大国であることを示唆する。

大戦期に逆戻りした水準

もっとも、日本の格差は昔からこの程度だったわけではない。

WILのデータでさかのぼれる最古のものは江戸時代末期の1850年の61.28%で、近代化の入り口に立っていた明治初期の1880年でも62.57%だったと推計される。

その後、大正時代の1920年には55%にまで下落した。都市を中心に中間層が生まれたことが大きな原因だったと考えられる。

そして日米開戦の前年1940年には現在の水準に近い48.32%を記録した。

戦後、農地改革や財閥解体といったGHQによる一連の改革と、その後の戦後復興・高度経済成長により、格差はさらに小さくなった。池田内閣のもとで所得倍増計画が打ち出された1960年には34.88%だった。

その後、「一億総中流」ともいわれた1980年代に至るまで、この水準は30%台を保った。それが初めて40%を突破したのは、バブル経済ただ中で東西冷戦が終結した1989年(40.69%)だった。

そして構造改革やグローバル化が進んだ2000年以降、この水準が40%を下回ることはなく、むしろ徐々に上昇してきた。その結果、日本の格差は、貴族や地主が君臨し、財閥が経済を握っていた約80年前の大戦期とあまり変わらない水準にまで大きくなったのである。

成長のドライブvs.停滞のドライブ

ここで本題に戻ろう。日本で格差が大きいとしても、それがなぜ成長を妨げる一因になったといえるのか。

日本では2000年代以来、年功序列や定期昇給を前提とした日本型雇用慣行への反動から自由競争や成果主義が強調されるようになった。

それはある程度の格差を容認する論理を抱えていた。言い換えると、競争の結果である格差は成長のドライブと捉えられたのだ。

しかし、何事も程度もので、少なくとも他の国と比べて日本の場合、格差の拡大はむしろ停滞のドライブになりやすい。

日本はこの10数年、輸出や観光客の誘致に力を入れてきたが、それでもGDPに占める貿易の割合は30%台で、国際的にみて低い水準にあるからである。

つまり、日本経済は依然として内需主導なわけだが、この構造のもとでは格差拡大による国内の購買力の低下が生産活動のブレーキになりやすいのだ。

この構造的な要因に拍車をかけたのが、コロナ禍やウクライナ侵攻後をきっかけとする歴史的な円安やインフレだ。こうした生活コストの増加によって日本の可処分所得は急速に低下し、経済全体の萎縮が一気に表面化したといえるだろう。

貯蓄の少なさ、金融資産の多さ

それでは、なぜ日本の格差はこれほど拡大したのか。そこにはもちろんいくつもの原因があるが、ここでは貯蓄率と金融資産の保有率に注目したい。

1980年代の日本は「世界一貯金をする国」ともいわれたが、その貯蓄率は今や主要国で下から数えた方が早い。

経済協力開発機構(OECD)のデータベースによると、可処分所得に占める貯蓄の割合は2012年から2021年までの10年間の平均で2.97%だった。これは一位のスイスの1/6程度の水準だ。

超低金利時代が続き、さらに非正規雇用など不安定な就労形態が増えたことが、貯蓄率を低下させてきたとみてよい。

ところが、これと対照的に、家計に占める金融資産の平均的な割合で、日本は世界屈指の水準にある。

つまり、現在の日本では預貯金が少ない代わりに株式投資などによる金融資産形成が目立つのであり、これは政府が進めてきた方針にも合致する結果だ。政府を当てにできない将来への不安がこれを後押ししているともいえるだろう。

ただし、一律に金利がつく預貯金と違って投資の場合、幾何級的に資産を増やす人とそれ以外の差が大きくなることはいうまでもない。

金融所得の多い富裕層に有利

これに加えて重要なことは、日本では金融取引に対する課税が主要国のなかで総じて低い水準にあるだけでなく、富裕層の税負担を軽くする仕組みになっていることだ。

事業や給与の場合、所得が多いほど多くの税金を納めなければならない累進課税方式が採用されている。ところが、日本の金融取引に関わる利子課税、配当課税、株式譲渡益課税などは20.3%に固定(配当課税の総合課税方式を除く)されている。

そのため、金融所得の多い富裕層ほど税負担が軽くなる傾向があり、所得1億円あたりが分水嶺といわれる。これは「1億円の壁」と呼ばれる。

ちなみに所得金額が1億円を超える人は、財務省の統計によると令和元年段階で約2.1万人だったが、これは納税者全体の0.3%程度だった。

このように飛び抜けた富裕層が税制面で優遇されることは、上位10%が全所得の44.23%を握る構図を生み、それが結果的にGDP成長率を停滞させる一因になったとみてよいだろう。

とすると、規制緩和とグローバル化の勝者が一部の富裕層である反面、敗者は日本自身ともいえる。その場合、生活者の視点がかすんだ政治がこれを後押ししたことは疑いないのである。