なぜ「理解増進」ではダメか。「差別禁止」反対論の問題を解説

荒井元首相秘書官による、「(性的マイノリティを)見るのも嫌だ」などの差別発言を発端に、政府や与党では「LGBT理解増進法案」の国会提出に向けた検討が進んでいる。

しかし、そもそも政権が差別を広めているといっても過言ではない現状で、「理解の増進」というのは、お茶を濁しているようなものだろう。いま必要な法制度は「理解の増進」ではなく「差別的取扱いの禁止」だ。

ここでは「なぜLGBT理解増進法では問題なのか」、そして「差別禁止への反対言説」の問題について考えていきたい。

なぜ「理解増進」ではダメか

なぜ理解増進では問題なのかを、大きく4つの理由から説明する。

一つ目は「具体的な差別的取扱いの被害の解決に繋がらないから」だ。

現に「トランスジェンダーであることを理由に採用面接を打ち切られた」「同性カップルであることを理由に、住宅の入居を拒否された」といった、差別的取扱いの被害が起きている。

もしLGBT理解増進法案が成立しても、こうした事例に対処することはできない。LGBT理解増進法案では「相手に理解がなかったので残念ですね、今後は理解を広げましょう」ということになってしまうのだ。

差別的取扱いとは「合理的な理由のない区別の取扱い」をいう。属性によって異なるルールをあてはめる「ダブルスタンダード」と言いかえることもできるだろう。

もし差別的取扱いを禁止する法律があれば、合理的な理由もなく、ただ性的マイノリティというだけで解雇したり、左遷やサービス提供を拒否したりといった、具体的な「差別的取扱い」に対処することができる。この規定が、訴訟の際の根拠になるなど、大きな後ろ盾となるのだ。

二つ目は「理解増進が、権利保障を阻害する言い訳に使われる可能性があるから」だ。

もしLGBT理解増進法案ができれば、今後、例えば「婚姻の平等(同性婚)」の実現が求められても、理解増進法を根拠に、「まずは理解を増進させることが重要だ」と議論を進めないための言い訳に使われることが予想される。

今回の法整備をめぐる動きの発端は、政権中枢の人物による弁解の余地のない差別発言だった。そんな政権の掲げる「理解」が果たして信頼できるだろうか。むしろ誤った差別的な認識を「理解」として広げられてしまう懸念もある。

三つ目は「地方自治体の条例整備を後退させる可能性があるから」だ。

現状、すでに約60の自治体で「LGBT差別禁止条例」が施行されている。さらに200以上の自治体で「パートナーシップ制度」が導入されている。

もし国レベルでLGBT理解増進法ができてしまうと、今後条例を制定する自治体は、差別禁止ではなく「理解増進」を基準に、条例を制定してしまう可能性が高いと言える。

差別も禁止せず、企業や学校などに求める啓発といった具体的な施策も「努力義務」ばかりで、さらに、パートナーシップ制度に関しても「理解の増進が先だ」と導入しないために言い訳に使われてしまう可能性もあるのだ。

四つ目は「G7の首脳宣言に反するから」だ。

G7各国のうち、性的マイノリティに関する法整備がほぼないのは日本だけだ。

そんな中、昨年ドイツで開催された、G7エルマウサミットの首脳宣言では「性自認、性表現あるいは性的指向に関係なく、誰もが同じ機会を得て、差別や暴力から保護されることを確保することへの、我々の完全なコミットメントを再確認する」と述べられている。

これは岸田首相も参加する中で採択された宣言であり、いわば国際公約と言える。日本の現状は、この公約に反している状態だ。

他の6ヵ国の法律では、性的指向や性自認等を理由とした「差別的取扱いの禁止」が明記されている。

いま、LGBT理解増進法案を成立させたとしても、他国と同じレベルの法律を整備したとも、国際公約を果たしたとも言えない。政権中枢による差別発言を発端にした法整備が「理解増進」レベルというのは、「汚名返上」には到底及ばない。このままでは世界中のメディアから指摘される可能性もあるだろう。

日本だけ遅れている法整備

もちろんどの国をみても、法律で差別的取扱いの禁止を明記すれば、すぐに差別がなくなるわけではない。しかし「差別的取扱いの禁止」規定は、差別をなくす上での「大前提」だ。

本当に「理解を増進」したいのであれば、差別禁止というベースラインを示した上で、適切な認識を社会全体に広げていくことが当然の方法だ。

さらに、現在議論されている「LGBT理解増進法案」には、基本理念や目的に「差別は許されないとの認識のもと」という文言があるが、これは差別を禁止する規定ではない。あくまで「前提認識」や「精神」、「たてまえ」を記しているにすぎず、この言葉にすら自民党内に反対が起きている現状は、「差別をなくしたくない」という意思表示だとしか説明できない。

日本の性的マイノリティをめぐる法整備状況は、G7の中で遅れているだけでなく、OECDの調査によると、35ヵ国中34位で「ワースト2位」だ。1999年時点では22位だったという点が、諸外国で法整備が進むなか、「日本だけ変わらなかった」ことを如実に表している。

このままではG7の議長国だけでなく、そもそもの参加資格すら疑われるべき状況だと言えるのではないだろうか。

差別禁止への反対言説の誤り

自民党内の「LGBT理解増進法案」への反対意見のなかには、「『差別』という言葉すら削除すべきだ」という声があるという。

他にも「社会を分断する」や「訴訟が乱発する」といった言説をはじめ、トランスジェンダーをやり玉にあげた排除言説なども行われている。しかし、これらの主張がいかに当事者の困難や実態を無視し、差別の問題や法案の内容への認識が誤っているかを見ていきたい。

「差別の定義が曖昧?」

差別禁止への反対言説のなかに「差別の定義が曖昧だ」というものがある。前述のように、「差別的取扱い」とは、採用拒否や入居拒否などの「合理的な理由のない区別の取扱い」を指す。「当事者が差別だと感じたら、なんでも差別になってしまう」という言説も見受けられるが、当然そんなことにはならない。

もちろん、現実に起きている事例すべてが「差別か、差別ではないか」と明確に分け切れるわけではない。

例えば雇用領域での「性差別」を禁止している男女雇用機会均等法でも、指針で一部「例外規定」が設けられているように、個別のケースごとに「これは合理的な理由のない区別か」ということが絶えず検討されるものだ。難しいケースは司法によって判断されるだろう。

しかし、そもそもの「差別的取扱いはダメだ」という前提のルールすらない現状では、明らかな差別の被害を受けても、当事者は泣き寝入りしなければいけない。そもそも法律で「差別はNO」と明記されていないため、声をあげることすらできない現状がある。

法律を作るにあたって、こうした法的な議論を無視して、「なんでも差別になる」とか、「差別の定義が曖昧だ」というのは、反対するための説明になっていない。一概に差別とはみなされないケースを持ち出して、他の深刻かつ明確な差別的取扱いも含めて、「だから差別を禁止すべきではない」というのは理由にならない。

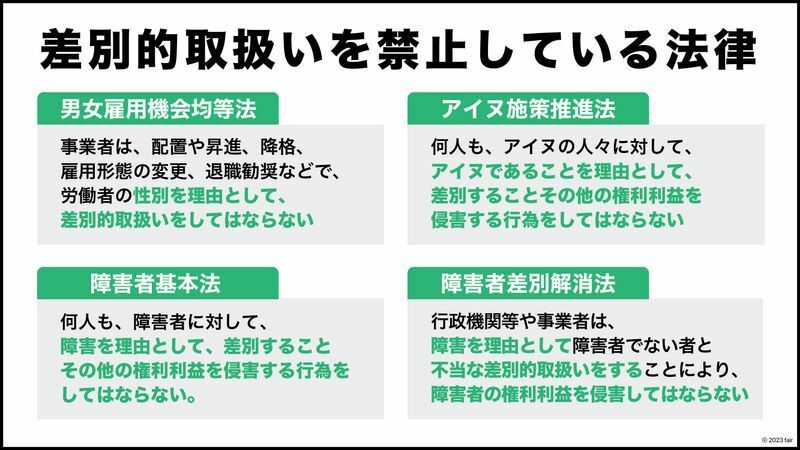

すでに差別的取扱いを禁止している法律はいくつも作られている。

例えば「男女雇用機会均等法」では、雇用領域における性別に基づく差別的取扱いを禁止しており、「アイヌ施策推進法」でも、アイヌであることを理由とした差別を禁止している。

「障害者基本法」や「障害者差別解消法」でも、障害を理由とした差別的取扱いを禁止している。障害者基本法は、LGBT理解増進法案と同様に「理念法」として位置付けられるが、ここでも「差別の禁止」が明記されている点は強調したい。

「内心や差別発言が罰せられる?」

依然として、差別を禁止すると「内心や発言が罰せられる懸念がある」という言説があるが、これは誤りだ。

そもそも差別の被害を議論する際に、「意図」や「悪意」があったかどうかは関係ない。「差別的取扱いの禁止」は、差別の意図や悪意など「内心」を禁止するものでも、または差別「発言」を禁止する法律でもない。

また、当事者が求めているLGBT差別禁止法も、検討されているLGBT理解増進法案も差別に対する「罰則規定」はない。差別禁止の規定を入れたからといって、それにより刑事罰が科されるわけではない。ここは冷静に押さえておくべき点だ。

罰則規定を入れるべきという考え方も確かにあるが、その場合、強い規制となる反面、差別的取扱いに該当する範囲がより厳格になり、狭い範囲でしか「差別」の対象にならないという問題も指摘されている。

一言で「差別の禁止」と言っても、法律の実効性として、厳密には細かくいくつかのバリエーションがある。

(1)差別禁止と規定するのみで、罰則などがないもの。

(2)差別禁止を規定した上で、行政に差別の相談があり、実際にそれが差別だった場合、行政から指導できるようにするもの。

(3)差別禁止を規定した上で、例えば解雇を無効と明記するなど、強い効力を持つもの。

(4)差別禁止を規定した上で、違反すると刑事罰に問われるもの。

差別を禁止したくない側の人々が、これらの議論を一緒くたにして反対してくる点にも注意が必要だ。

ちなみに、理解増進法の「差別は許されない」という「認識」は、実は(1)にも満たないものであることは強調しておきたい。

「差別発言も禁止すべきだ」という声も確かにある。しかしこれは、あくまで最低限「差別的取扱い」を禁止した上で、いわゆる「ヘイトスピーチ」として規制するかどうかが検討されるべきだろう。

「訴訟が乱発される?」

前述のように、差別禁止法があれば、具体的な差別的取扱いの被害を受けた際に大きな後ろ盾となる。これまで被害を相談することすら難しかった状況を変えるきっかけとなるだろう。

その一つとして「訴訟」という形で問題提起され、被害を受けた人が救済されたり、調停やあっせんを受けられることは重要だ。「乱発」という言葉の印象操作によって悪いイメージが付けられようとしているが、悪質な被害について訴訟が提起されることはむしろ必要なことだろう。

ここで、「なんでもかんでも『差別だ』と主張し、訴訟が起きるかもしれないだろう」という反論が予想されるが、訴えた側が「差別」であると立証することには高いハードルがある。なんでもかんでも差別的取扱いに該当する、などという簡単な実務ではないことは強調しておきたい。

そもそも、差別禁止法ができることによって、訴訟が「乱発」されるほど増えることがあり得るのだろうか。性的マイノリティでなくても、ただでさえ訴訟を起こすことへのハードルは高い。

そのうえ社会的にマイノリティで、カミングアウトしている割合も低い。そんな状態で、ましてや訴訟を起こすというのは相当なハードルがあることは明らかだ。その労力を伴ってでも訴えざるを得なかったケースを放置して良いはずはない。

声を上げにくい状況を変えるためにこそ、差別禁止という基盤が必要ではないだろうか。

「社会が分断される?」

差別を禁止すると、前述のような理由から「社会が分断される」という言説もある。ここでいう「社会の分断」とは一体何だろうか。

例えば、性的マイノリティが差別を受けているという点では、すでに差別によって社会は分断されているとも言える。他方で、こうした差別の被害をなくすために、法律によってルールを設けることは社会を分断するのだろうか?

前述のように、すでに差別的取扱いを禁止している、男女雇用機会均等法やアイヌ推進施策、障害者基本法や障害者差別解消法によって、社会が分断されていないことは明らかだ。

約60の自治体で施行されている「LGBT差別禁止条例」の施行後の現状を見ても、社会は分断されていない。ましてや、国会が置かれている東京都でも、すでに条例で差別的取扱いは禁止されている。「社会が分断される」という人は、その事実を踏まえて主張しているのだろうか。

「社会の分断」という抽象的な言葉で悪い印象を与えようとしている点からも、いま起きている深刻な差別的取扱いの被害を解決するつもりがないという意思が明らかだと言える。

「男性が『心は女性だ』と言えば女湯に入れるようになり、それを拒むのが禁止される?」

トランスジェンダーをやり玉にあげたバッシングとして代表されるのがこの言説だが、これも誤りだと言える。

まず、この言説の背景には「性犯罪」への懸念があるが、どんな人であっても「心が女性」とさえ言えば、性犯罪が許されるはずがない点は押さえておきたい。

そもそも前提として、トランスジェンダー当事者の多くが、周囲の視線、社会からの差別や偏見を恐れて、公衆浴場を利用できていないというのが実態だ。また、トランスジェンダーの半数程度が性暴力被害を受けているという調査もある。

もちろん、公衆浴場における性犯罪自体が起きてしまっていることは事実で、許されないものだ。そこから生じる“不安”自体は受け止められるべきもので、性犯罪への対策を強化していくべきだ。

しかし、トランスジェンダーの実態を押さえず、特定の少数派の属性を性犯罪者と同一視し排除することは問題だ。

こうした前提を踏まえた上でも、法律で差別を禁止するからといって、「男性が『心は女性だ』と言えば女湯に入れる」ようにはならないし、それを「拒むことが禁止」されることにもならない点を指摘したい。

「LGBT差別禁止条例」が施行されている約60の自治体でも、こうしたケースが起きて利用拒否が禁止された、という事例はない。

例えば埼玉県で同様の条例ができた際、提案者の自民党県議は、公衆浴場に営業の自由があること、管理者が入浴施設への立ち入りを禁止することが、一律に差別的取扱いで条例違反になるわけではない点を説明している。

また差別禁止の規定が、「迷惑行為防止条例」や「建築物侵入罪」などの適用を否定するわけではない点も説明している。

利用者が裸になる共同浴場において、男女で施設が区別されていることは合理性がある。そのとき、身体的な状況により異なる取扱いとなることについても合理性があるという指摘がされている。

よく「女性スペース」と一括で語られることがあるが、トランスジェンダーの性別分けされた施設の利用に関しては、当事者の状況や施設の環境によっても性質がそれぞれ異なる。

例えば当事者の身体的な状況や外見、または、トイレなのか、更衣室、共同浴場なのか、さらには、職場や学校など限られた人が利用するのか、それとも公共施設など不特定多数が利用する場所なのか等によって判断は異なり、現実としても個別的な調整が行われている。

その調整のあり方について細かく検討していくことは非常に重要だが、当事者の実態や個別の調整をおろそかにして、一部のケースから危険性を煽り、生活そのものの改善を無視することは許されないだろう。当事者の受けている差別や偏見の被害を矮小化し、やはり差別をなくすつもりがないという点が如実に表れている。

「少子化を助長する?」

なぜここまで「差別禁止」に対する強硬な反対が起こるのか。その理由を旧統一教会のメディア『世界日報』の記事が端的に表している。

旧統一教会は、2006年に都城市の男女共同参画推進条例に「性的指向」という文字が入っている点に対して、「ホモ・レズ、両性愛を擁護」「フリーセックスコミューンになってしまう」などと反対運動を展開し、性的指向が削除された。

そんな旧統一教会側が掲げる、LGBT差別禁止への反対理由は「『同性婚ができないのは差別だ』として、同性婚の法制化運動が勢いを増す」からだという。

つまり、法的な異性カップルは結婚ができて、同性カップルは結婚ができないというのは「差別的取扱い」になってしまう可能性があるから、同性婚の法制化に繋げないために、差別禁止にも反対している、というのが大きな理由の一つだろう。

「同性婚」への反対理由は、旧統一教会や神社本庁、日本会議、それらと繋がる自民党保守派など、それぞれの論理があるが、いずれにせよ「家族の形」を押し付け、それ以外の多様な家族のあり方を認めたくないという強固な思想がある。

こうした状況を背景に、同性婚への反対、ひいては差別禁止への反対という文脈で、「少子化を助長する」という言説が出てくることも少なくない。この点も、端的に事実誤認だということを指摘したい。

そもそも、同性婚が認められたとしても、異性愛者が同性と結婚するようになるわけではない。33の国と地域がすでに同性婚を法制化しているが、少子化と相関関係がないことは明らかだ。

また、同性カップルでも子どもを育てている人たちがすでにいる、と指摘することもできる。しかし、そもそも子どもを持つか持たないかのみによって、結婚できるかできないかを分けること自体、非常に暴力的だろう。

これは性的マイノリティに限る問題ではない。多数派の人々のなかにも、子どもを持たない、持ちたくても持てない人の排除にも繋がりかねない言説だ。

差別禁止という「大前提」への反対に、合理的な説明できない

政権中枢から溢れた差別発言を発端として、約2年前に国会提出が見送りとなった「LGBT理解増進法案」の検討が進められている。

しかし、率先して差別を広めているのは政府自身であるにもかかわらず、「理解増進」とお茶を濁す背景には、上述のような根深い問題がある点が知られてほしい。

いま、すでに同じ社会を生きている性的マイノリティの人々が、さまざまな場所で個別具体的な差別的取扱いの被害を受けている。

岸田首相は「不当な差別はあってはならない」という。昨年のG7首脳宣言で、性的マイノリティについて「差別や暴力から保護されることを確保すること」への「完全なコミットメントを再確認する」と述べられている。

この言葉が真実であるのであれば、まず被害の実態と向き合い、性的マイノリティの人権を守る法律を整備すべきだ。

とにかく「理念法」としてLGBT理解増進法を成立させ、その後、差別禁止を明記すれば良いという「ステップ論」を提唱する声もある。

しかし、例えば障害者基本法と障害者差別解消法では、その両方で差別が禁止されている。「理念法だから差別禁止を入れなくても良い」のではなく、「理念法だからこそ、原則である差別禁止を明記すべき」であり、これは最低限のベースラインだ。

何度も繰り返したい。社会から差別をなくすためには、差別的取扱いを禁止した上で、理解を広げる必要がある。

いま整備すべき法律は、理解増進ではなく、差別の禁止だ。