日露平和条約締結は日本の決断次第~そろそろ2島返還で決着の時だ~

プーチン露大統領が12日、ウラジオストクで開かれた東方経済フォーラムで「年内の平和条約締結を」と発言したことが大きな波紋を呼んでいる。時事通信の記事によると、「プーチン氏が平和条約締結の期限を提案したのは初めて」(2018年9月12日付)とのこと。

また同記事中では、プーチン大統領の発言として、「プーチン氏は平和条約締結後に北方領土の色丹島と歯舞群島の引き渡しをうたった1956年の日ソ共同宣言に言及した上で、「日本が履行を拒否した」と述べ、その結果、戦後70年にわたって交渉が続いていると主張」とある。

日本人の多くはこのプーチン発言を「一方的なロシアの言い分ではないか?」と捉えるかもしれないが、いや実際には一理も二理も、プーチン発言は正しい側面がある。いったいどういうことだろうか?

・千島全島を放棄した日本

1945年8月9日、米軍による長崎原爆投下とほぼ時を同じくして、ソ連が日ソ中立条約(1946年春まで有効)を破り、満州、朝鮮北部、南樺太、千島への侵攻を開始したのは既知の事実だろうから簡潔に述べる。日本がポツダム宣言受諾を発表した8月15日以降も、ソ連軍は千島全域を占領するべくして軍事行動した(―この過程で北千島の占守島などで激しい抵抗があった)。なぜか。

ヤルタ協定(1945年2月)によって、「ドイツ降伏後数か月以内に、ソビエトは日本に宣戦布告する。見返りとしてソ連は、日露戦争で失った土地―南樺太、千島を獲得し、満州に権益を持つ」ことが、米英の連合国によって内々に合意されていたからだ。一般にこの協定を「ヤルタの密約」と呼ぶ。当然この会談の内容は、日本政府や日本軍部が知る由もなかった。日本が降伏する以前に、千島・樺太の運命は日本の知らないところで決定されていたのだ。

1945年8月15日、ポツダム宣言受諾。同9月2日、降伏文章調印。日本の戦争は終わった。そしてGHQによる7年間の占領期間を経て、日本が国際社会に復帰するための第一歩「サンフランシスコ講和条約(1952年)」が締結され、日本は独立を取り戻した。問題になるのはこの条約内のこの文章。

(第二条c)日本国は、千島列島並びに(中略)樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

ここではっきりと書いているように、日本は主権回復(独立)と引き換えに、南樺太は当然のこと千島列島も放棄しているのである。

・国後、択捉をいったん放棄した日本

ではサンフランシスコ講和条約で放棄した「千島列島」とはどの島々を指すのかといえば、当然、国後島・択捉島を含む占守島までの全千島である。事実、1951年9月7日、吉田茂首相はサンフランシスコ講和条約で「放棄した千島列島には、北千島と南千島(国後島・択捉島)が含まれる」と明言し、同年1951年10月19日、西村外務省条約局長は衆議院での国会答弁でも同様の政府見解を繰り返した。

つまり日本は、サンフランシスコ講和条約によって国後・択捉を含む全千島列島を放棄したのだ、と政府自らが認めたのである。(―ただし、放棄はしたがサンフランシスコ講和条約にはソ連は参加していないので、その帰属は未定という立場)

そしてこの路線のまま1955年から1956年まで、ロシアとの国交回復・平和条約交渉が開始される。以下、『日ソ国交回復秘録~北方領土交渉の真実~(松本俊一著、朝日新聞出版)”モスクワにかける 虹 日ソ国交回復秘録”から改題』は日ソ交渉に直接あたった松本氏による第一級の回想録として有名であるから適宜引用する。

そしてこの本の中で、紆余曲折はあったものの、当時、日本側の重光葵全権大使は、

「かくて重光君は七月末(一九五六年)、モスクワに赴き、大いに日本の主張を述べたが、一週間ばかり経つと『事ここに至っては已むを得ないから、クナシリ、エトロフ島はあきらめて、平和条約を締結する』」といって来た。

出典:前掲書。強調筆者)

と、無念の思いは強いが、国後・択捉の両島を諦めて平和条約を併結する方針だったのである。ところが重光外相(鳩山一郎内閣)の態度はこの後急変し、国後・択捉・歯舞群島・色丹の「四島一括の帰属の確認」と強硬路線に転換した。なぜだろうか。公な文章にはなっていないものの、ここに冷戦下にあって日ソ和解を嫌うアメリカの横やり、つまり有名な「ダレス恫喝」が強く影響したのだ。

ダレスは全くひどいことをいう。もし日本が国後、択捉をソ連に帰属せしめたなら、沖縄をアメリカの領土とするということをいった

出典:前掲書

これが「ダレス恫喝」である。

・態度を急変させた日本

この日本政府の態度の硬化により、2島返還による平和条約締結で決着しかけていた交渉は、1956年2月に入って、日本が4島返還(帰属確認)を主張することで、一旦日本側が放棄した国後・択捉の領有を当然譲らないソ連の主張と真っ向から対立することになる。結局、『日ソ共同宣言』がなされ日ソの国交は回復したが、平和条約の締結ができないまま、この異常な状態が70年以上続いたまま現在に至る。

冒頭紹介したプーチン発言の”平和条約締結後に北方領土の色丹島と歯舞群島の引き渡しをうたった1956年の日ソ共同宣言に言及した上で、「日本が履行を拒否した」と述べ、その結果、戦後70年にわたって交渉が続いていると主張”という部分は、こういった意味で、ある意味正解ともいえるのである。

なぜなら日本政府は少なくとも「ダレス恫喝」の前までは、国後・択捉の放棄を渋々ながら承認し、2島返還で決着(重光)という方向に動いていたからだ。その方針を1956年2月以降、強硬路線に転換したのは日本自身だったからである。

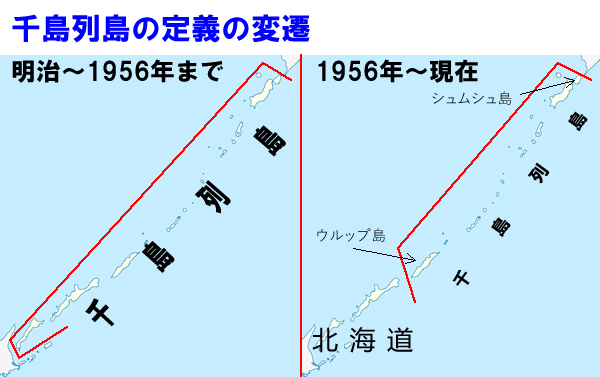

・千島列島の定義そのものを変更して対応

しかし、日本政府は、国後・択捉を放棄し、歯舞群島・色丹の「2島」だけで平和条約を締結するはずだった自らの主張が4島返還(帰属確認)に急変した理屈を、どのように合理的に説明したのだろうか。すでに述べた通り、サンフランシスコ講和条約によって国後・択捉を含む全千島列島を放棄したのだ、と政府自らが認めているのだからである。

そこで日本政府は、「千島列島」の定義そのものを変更した。日本政府における千島列島は「得撫(ウルップ)島から占守(シュムシュ)島」を指し、国後・択捉はそもそも「放棄した千島列島には入らない、国後・択捉は千島列島ではないのだ」、という奇術を考案したのである。そしてこれが、現在でも続く日本政府の一貫した公式見解である。

・戦前の教科書や地図を見ると・・・

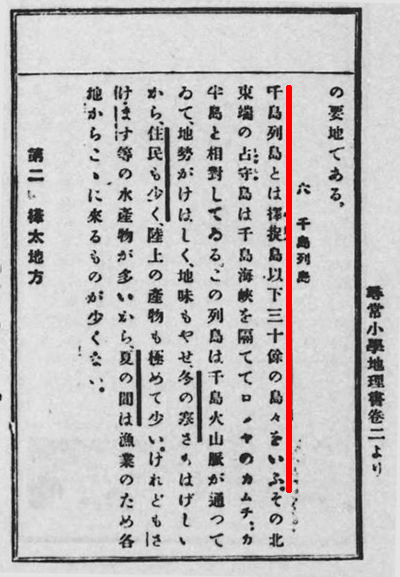

が、国後・択捉は千島列島ではない、という主張はあまりにも無理筋である。例えば、

この画像は、1934年当時ごろの尋常小学校6年生向け(現在の小学校6年生)の地理の教科書の記述である(『具体化せる小学地理教材と教授法』西亀正夫著、厚生閣、1934年。赤線筆者)。ここでははっきりと「千島列島とは択捉島以下三十余の島々を云う」と、千島列島に択捉島が含まれることが、学校教育の現場で子供達に教えられていたことが分かる。

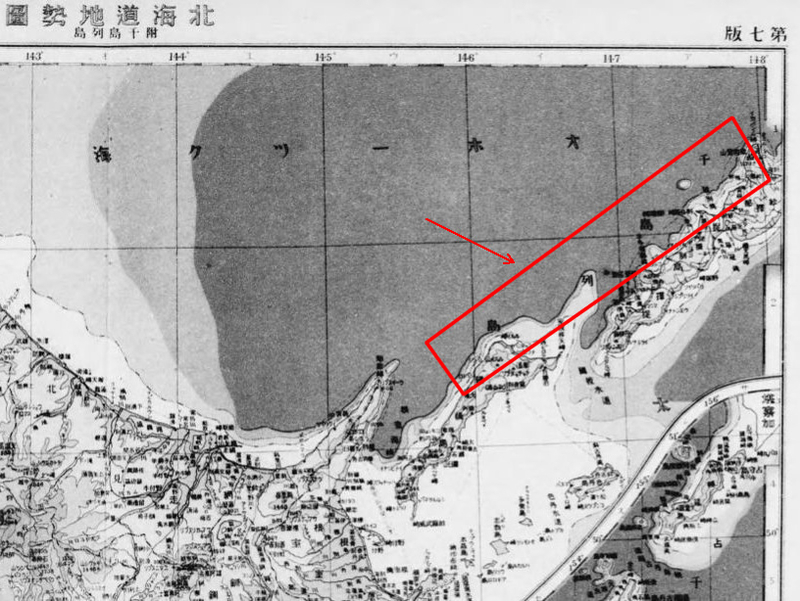

また、以下の地図は大正13年(1924年)に出版された一般的な日本地図の北海道部分(付千島列島)であるが、

筆者が赤囲み部分で明示したように、国後・択捉の上に「千島列島」と明示されている(『日本地図帖』、小川琢治著、成象堂、1924年)。

つまり、戦前、いや吉田茂などが自ら認めたように戦後の一時期まで、千島列島には国後・択捉が含まれるというのは、社会通念上の常識であった。国後・択捉は千島列島ではない、という現在の日本政府の公式見解の方が、どちらかと言えば非常識であり、無理筋であるのがおわかり頂けたであろう。4島返還(帰属確認)を主張するために、政府は「千島列島そのもの」の定義を1956年以降、無理矢理変更したのである。

・わが国固有の北方領土という作られた物語

作家の佐藤優氏は、前掲書の解説として、同書後半に次のように記述している。

本書を読めば、現在、日本政府が不動の真実のごとく国民に提示している歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の北方四島返還という立場が、実は五五~五六年の日ソ国交回復交渉の過程で作られた物語であることがよくわかる

出典:前掲書、佐藤優氏、強調筆者

そして佐藤優氏は次のように締めくくっているのだ。

(前略)サンフランシスコ平和条約で日本は、国後島と択捉島を放棄していないという新しい物語なのである。政府が作った物語が、国民に定着する場合もあれば、そうでないこともある。歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の北方四島が、わが国固有の北方領土であるという物語を日本国民は信じ、五六年が経過した。そして、この物語は、当初から日本政府が四島返還を要求していたという神話に転化した。(中略)私も日本は今後もロシアに対して、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の返還を要求するのは、当然のことと考える。ただし、日本政府が1951年に国後島と択捉島を放棄したことがあるという歴史的事実を神話によって覆すことはできない。

出典:前掲書、佐藤優氏、強調筆者・漢数字を算用数字に変換

・結局、2島返還しか道はない

以上を総合すれば、日露平和条約の締結は、1956年の日ソ共同宣言で同意した「平和条約締結後の2島返還」での―日露の国境線を最終的且つ不可逆に解決すること―を日本側が飲むかどうかの決断に懸かっている。無条件で平和条約を締結する、ということは「歯舞群島・色丹」は日本領、「国後・択捉」はロシア領と認め、「2島先行返還(段階返還)」とか「3島返還」とか「面積2等分」とか「4島一括」を一切云わずに、以下の図の通りで日露の国境線を画定することだ。

ソ連が崩壊し、ロシア連邦に交代して経済が極端に混乱して国力が低下していたエリツィン大統領時代でも、4島はただの1ミリも日本に帰ってこなかった。日本人にとっては悔しいが、国後・択捉を含む千島列島はロシアにとって「第二次大戦の結果」なのであり、日本はこれを悔しいかな受け入れるしか無く、ロシアは千島列島の寸土たりとも日本に譲る気は無い。それほど近代国家にとって、領土とは神聖不可侵なものだからである。

ただし、北海道の付属島であり千島列島ではない歯舞群島・色丹の2島なら辛うじて返しても良い、というのがソ連を継承したロシアの最大限度の譲歩で、これ以上の譲歩は寸土であっても不可能である。

・「北方新時代」で、北極航路やシベリア地下資源にも期待高まる

地球温暖化によって北極海の氷が溶融すると、「北極航路」の通行が可能となる。つまり氷が溶けることによって、日本から直接、北極海を通ってカナダや北欧に航行することが出来る時代がやってくるのだ。サハリンを始め、シベリアにはまだ未発見、未開拓の地下資源が眠っている。両国の平和条約締結(国境線画定)がなければ、このような有望な資源と可能性を持つロシアとの友好関係の基礎は築けない。

日本が第二次大戦に敗北したことは事実だし、その末期にソ連が火事場泥棒的に樺太や千島列島を奪っていったのは事実だが、しかし残念だが、悔しいけれどもそれが戦争に負けるということで、「第二次大戦の結果」なのである。1956年の『日ソ共同宣言』の履行をいまこそ決断し、2島返還で領土問題を最終的且つ不可逆に解決させ、「北方新時代」の扉を開くべきであると筆者は信ずる。