【横浜市】ウサギを持って汽車に乗る話「幻燈」 横浜舞台の小説③/大佛次郎没後50年

今から150年前(1873年)の横浜を舞台にした、大佛次郎「幻燈」。江戸から明治へと時代が変わる中で生きる、18歳の青年・助太郎が主人公だ。

元武士の厳しい父親、それとは対照的に穏やかな叔父・周二郎、美しい町娘・お種なども登場させながら、当時の世相が生き生きと描かれている。汽車が開通し、ランプやガス灯が灯り始めたころの横浜。小説にゆかりのある場所も訪ねながら、物語を味わってみる(小説のあらすじはこちらの記事も)。

・ウサギと陸蒸気――明治六年の世相

・小説の舞台を歩く 西洋洗濯、関帝廟、前田橋・浅間神社・元町百段公園

ウサギと陸蒸気――明治六年の世相

大佛は「幻燈」に、「明治六年の世相」という副題をつけようとしていた。小説を執筆した昭和22(1947)年の「創作覚え書」には、時代考証のための調べものや取材の記録が残っている。

助太郎の叔父・周二郎は、当時流行っていたウサギの飼育に夢中。実際、明治初年の東京では、ウサギが大人気となり価格が上昇、ウサギ投資が過熱していたという。いわば「ウサギ・バブル」の状態だ。毛の模様によって「牡丹更紗」「黒更紗」など、人気の品種は高騰した。

周二郎は自宅で木箱を積み上げて、五十羽近くのウサギを飼っている。豚が「一頭五、六金のところ」「兎の上物は、五十金も六十金もする」のだと得意げに話す。

周二郎は助太郎と、街で知り合ったお種を連れて、新橋までウサギを売りに行く。

日本で初めて鉄道が走ったのは、明治5(1872)年のこと。「創作覚え書」には運賃や時刻表がメモされており、それによると当時は、新橋~横浜(現・桜木町)間を58分で走ったらしい。物語内の時間としては、つい一年前にできた新しい汽車を、取り上げていることになる。

「この九日に、新橋で市が立つ。実は、それへ出してやろうと思って、この籠を注文してあったんだ」

「へえ、では、東京の市(いち)へ? 陸蒸気でおいででございますね」

と、知れ切ったことを佐兵衛が言い出しても、金谷周二郎の機嫌はいい。

「そうだ、うさぎも汽車に乗って行くわけだが、牡丹のほかに、ホウシ種のを連れて行くつもりだから、甥の奴に、助太刀を頼まなければなるまい。まさか拙者が腰の物をつけて兎の籠を両手に提げてまいるわけにも行くまいからな。はははははは」

――「幻燈」

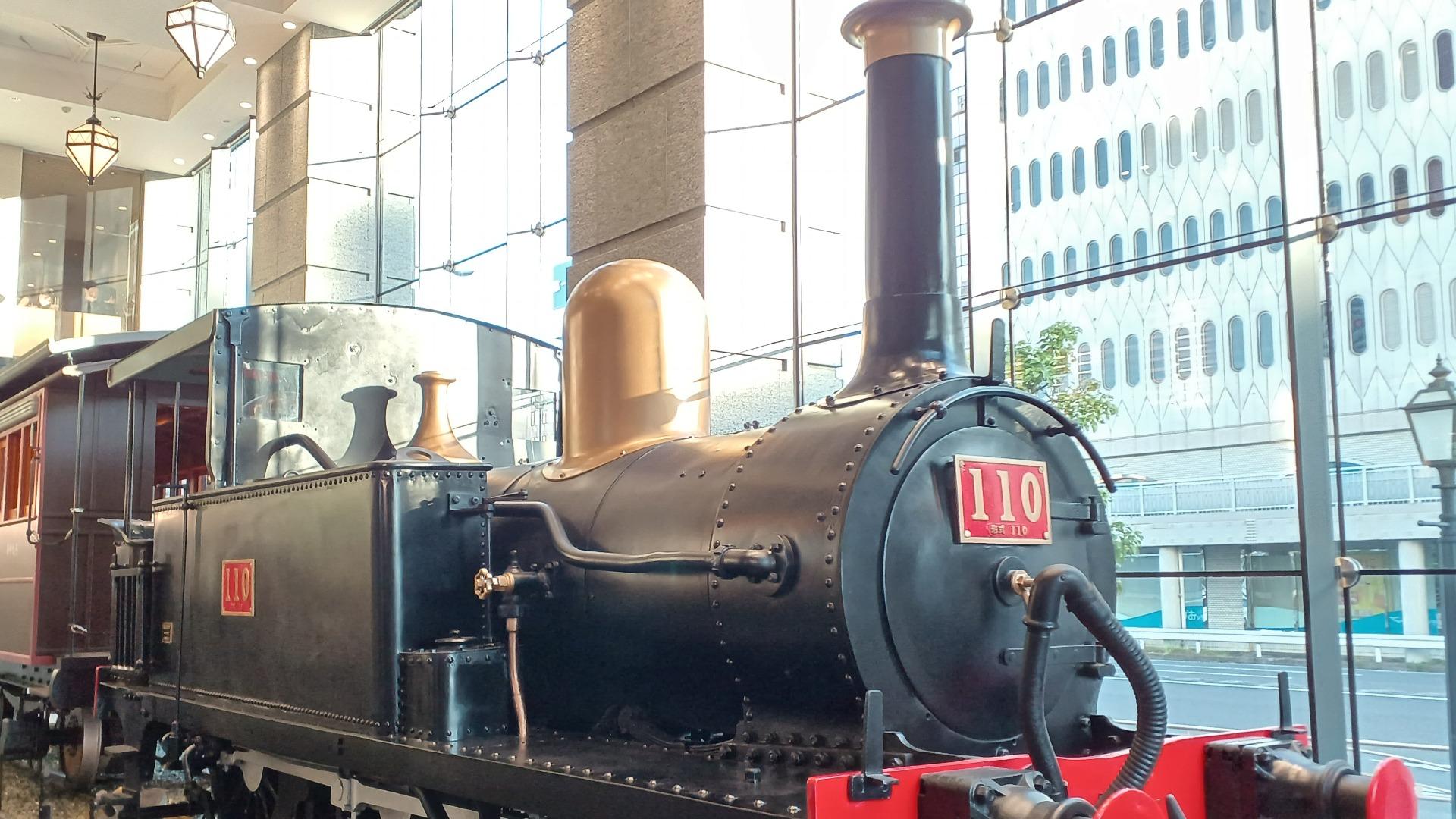

鉄道開業当時に走った「10号機関車」(110形蒸気機関車)。桜木町駅にあるシァル桜木町の「旧横濱鉄道歴史展示(旧横ギャラリー)」に展示されている。

一行は中等車に乗り込む。「助太郎は、叔父から青い帯で記してあるのが自分たちが乗る中等だと教えられた」。上中下の三種類があり、中等(第二等)は青色だったらしい。

当時の最先端だった汽車のある風景。初めて汽車に乗る助太郎の興奮も伝わってくる。

人が改札口に列を作り始めたのを見て、二人は一個ずつ籠をさげて、加わった。まだ駅員は出て来ていなかった。朝日が高窓から斜めに光の筋を投げて射し込んでいる構内の向うに汽車が箱を列(つら)ねて横づけになっているのが見えた(中略)なにもかも助太郎には、新しい経験である。がたんと、大きく揺れたかと思うと、汽車は動き出し、やがて、砂利を敷いたプラットフォームが静かに右に動いて行った。

「出た!」

と、思わず、助太郎は、嬉しくて笑顔になった。――「幻燈」

そんな新しい乗り物に、籠に入れたウサギを連れて乗る可笑しさ。幸い「兎は、ずっと、静かにしていて、いるのかいないのかわからないくらいだった」。

しかし、投機熱はやがて冷めるもの。ウサギ・バブルははじけて、せっかく連れていったウサギも売れずに、横浜に帰って来る。ついにはウサギに税金がかかるようにまでなり、バブルは完全に終焉する。

周二郎は、兄(助太郎の父)と同様に元武士であり、明治維新によって身分を失った身だが、どこか軽やかで、柔軟な雰囲気で生きている。行儀作法に厳しく武士らしさを崩そうとしない助太郎の父とは対照的。助太郎を内緒で芝居に連れて行ってくれたりもする。

物語の最後、周二郎は野原にウサギを放す。それを手伝うお種。投資には失敗したが、「士族とは見えぬくらいに寛(くつろ)いで、おだやかな」周二郎は、変わらず未来を向いている。

「帰ろうか。御苦労さまだったね。お前さんが来てくれて、兎の奴も悦んだろう。それにしても放してやると、あんなに嬉しいものかねえ。永々、お世話になりましたとも言わぬ奴さ。家内をがっかりさせたものだが、まあ、また何かいいこともあるだろう。夢を見ていて目が醒めてしまったと思えばいいのだ。なあ、お種さん。私たちが生きているって、そんなものじゃないか」

――「幻燈」

ウサギを売りに東京に出たとき、助太郎はとある新聞社を訪ねて、新聞を自分の将来の仕事と決める。新聞社は当時実在した「日新真事誌(にっしんしんじし)」。発行人のブラックは「新聞は、日本の士族の仕事になりましょう。刀は要りません。言葉が刀の代りします。わかりますか」と、流暢な日本語で助太郎に語る。明治5(1872)年にベストセラー「学問のすゝめ」を書いた福沢諭吉も、ブラックの客として登場するなど、実在の人物も世相を効果的に伝えている。

江戸から明治への過渡期、助太郎は「ランプや瓦斯燈の世界と、昔ながらの薄暗い行燈の世界と、隣合せながら、はっきりと別れている」と感じている。東京でいそがしい日々を送るようになった助太郎にとって、横浜は少し離れたなつかしい土地となっていく。

小説の舞台を歩く 西洋洗濯、関帝廟、前田橋・浅間神社・元町百段公園

助太郎は外国人居留地にある英語学校に通っており、学校の友達に「ラウンドリ(洗濯屋)の市」がいる。「ここの土地っ子で御一新前から西洋洗濯(せんたく)をやっている家の伜」。

フランス山(港の見える丘公園、中区山手町)には、「クリーニング業発祥の地」の石碑がある。横浜開港の安政6(1859)年、西洋洗濯(クリーニング業)が始まったという。友達の家業にも、横浜らしさと明治初年らしさが盛り込まれている。

助太郎とお種は「関帝廟」で幻燈が行われていた日に出会い、互いに淡い恋心を抱くようになる。

「幻燈」とは、ランプやロウソクなどを光源にして、原画のスライドをスクリーンなどに映し出すもの。映画以前の時代に人気を集めた。花や風景、動物などが色鮮やかに浮かび上がる、幻想的な夜である。

横浜関帝廟(中区山下町)は三国志で有名な関羽を祀っている。観光客をはじめ、初詣などの節目には大勢の人が訪れる。中華街にある現在の姿は四代目で、初代関帝廟は明治4(1871)年に建立されたという(初代は関東大震災で焼失)。

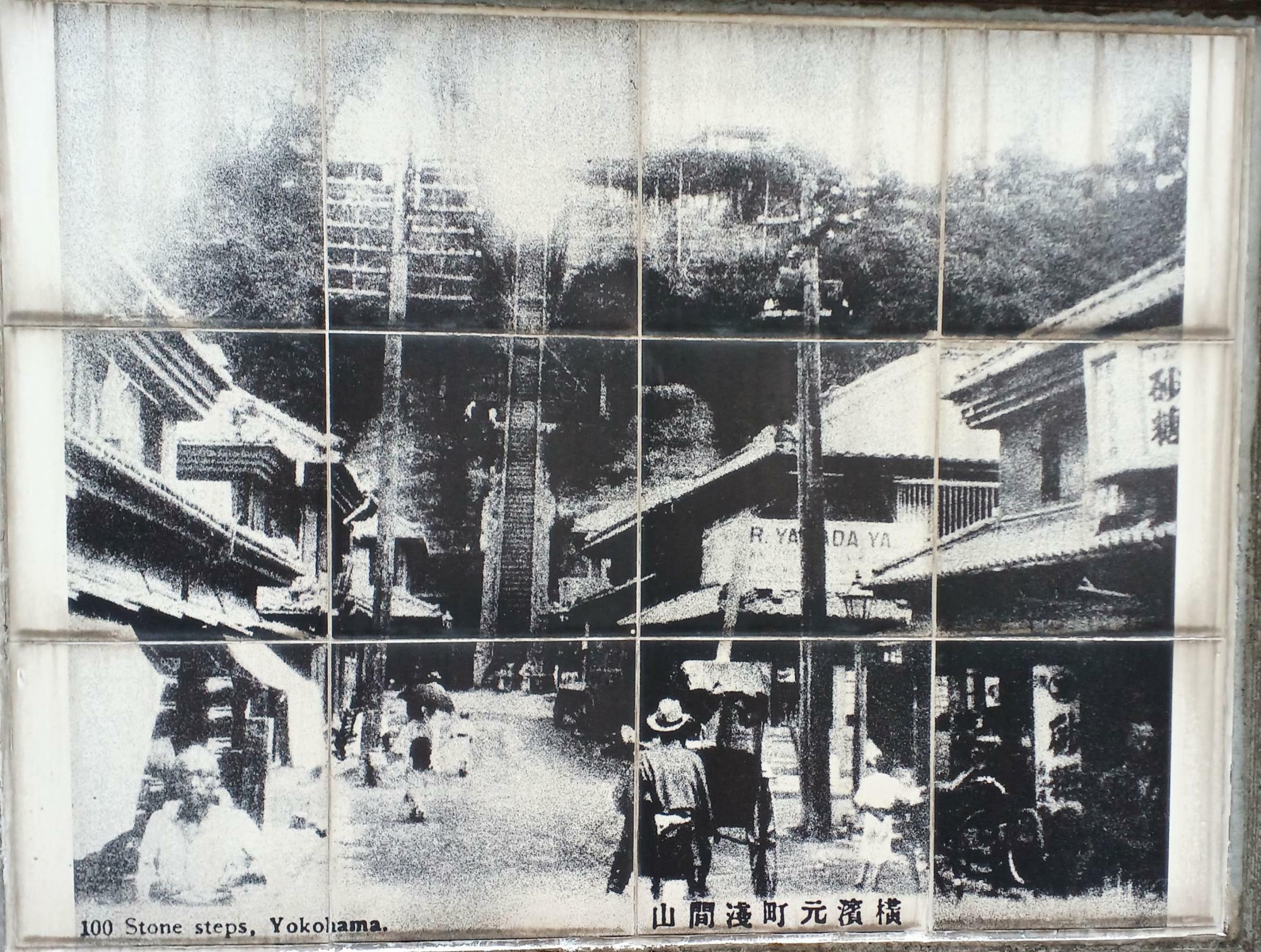

助太郎と出会ったころのお種は、浅間神社のそばの茶屋で働いている。「元町百段」と呼ばれた石段を上がったところにあった神社だ。

前田橋を渡ったところは両側がペンキを塗って長屋建てで、間口は狭いが、いろいろの店が並んでいて、そのどれも異人が主人で、異人の女が店番しているのもあった(中略)港を見晴らしている浅間神社の社は、そこから四辻を通り抜けて、正面の路地を入ったところから、急に登っている細長い石段の上にあった。裏町の背中に突っ立っている崖のてっぺんにあるのである。樹の繁っている境内は暗く青葉の匂いをこもらせていた。――「幻燈」

前田橋は中村川にかかり、中華街の朱雀門と元町の百段通りをつないでいる。現在の橋は、昭和58(1983)年にかけられたもの。

元町側には「霧笛楼」が見え、その後ろが小高く山になっている。

かつては前田橋から百段までが一直線につながっていた。

元町(もとまち)の丘(おか)の上に、細長い石段が一直線に上がって浅間の社がある。海と居留地を一望に見晴らしているところから縁台を並べて茶屋が出ている。お種は、昼間そこへ出て働いていた。――「幻燈」

現在は「元町百段公園」となっており、代官坂通りにある階段を上がっていく形に変わっている。

見晴らしの良さは、小説に書かれた時代と変わらない。

小説の舞台が数多く残っていることもあって、「幻燈」は現代の読者にとってもリアリティの感じられる横浜の物語だ。助太郎やお種も、もしかすると実在したのではないか…そんなことを考えながら歩くのも楽しい。

<引用・参考文献>

・大佛次郎「幻燈」(『大佛次郎時代小説全集 第13巻霧笛』朝日新聞社、1975.10)

・大佛次郎「創作覚え書」(『大佛次郎随筆全集 第3巻 病床日記ほか』朝日新聞社、1974.2)

・「全盛兎別品競」江戸東京博物館デジタルアーカイブス

・前田愛『幻景の街――文学の都市を歩く』小学館、1986.11

・岩本憲児『幻燈の世紀――映画前夜の視覚文化史』森話社、2002.2