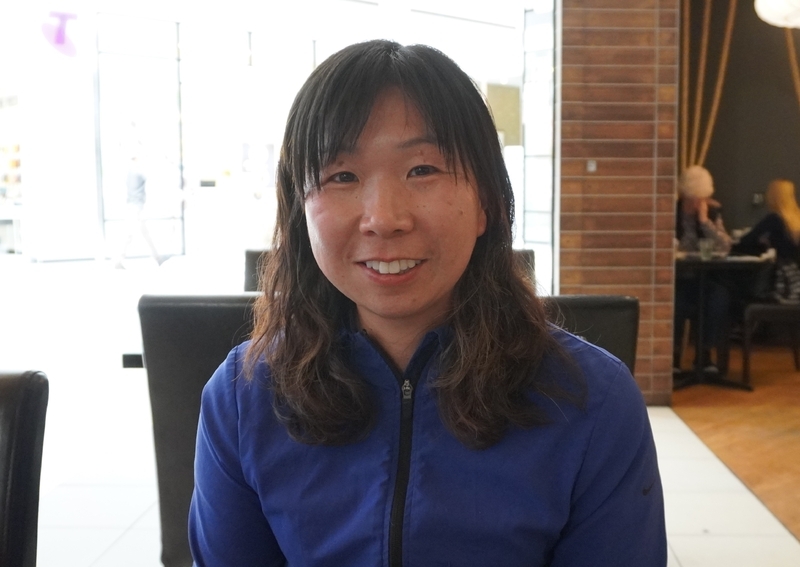

オーストラリアで厩舎を支える1人の日本人女性の物語

牧場で運命的な出会い

彼女とは20年以上前にニアミスしていた。彼女の夫君を1999年にインタビューしていた。彼と私は2019年に20年ぶりの邂逅を果たした。しかし、その時、私達は互いにその昔に出会っていた事に気付かなかった。何故か……。そんな話をまじえながら、オーストラリアで一匹の犬と一緒に迎えてくれた日本人女性について記していこう。

小笠原歩は1972年8月17日、北海道の浦河で生まれた。父の隆は繁殖牝馬も抱える育成牧場を経営していた。母のまさ子は3人の女の子を産んだ。その次女が歩だった。

馬に囲まれて育った歩は幼少時、JRA日高育成牧場で毎週末、乗馬に興じた。ただ、好んでやっていたわけではないと述懐する。

「小学5年から中学卒業までやりましたが、母に無理やりやらされていた感じでした。大会も出たけど、それも、嫌でした」

ただ、と続ける。

「ただ、馬は大好きでした」

また、JRAに入りたい気持ちがあったので浦河の高校では馬術部に入部。国体にも出場した。

高校卒業後は父の牧場を手伝ったり、乗馬のインストラクターをしたり。当時、夢見ている事があった。

「オリンピック選手になりたいと考えていました」

だから海外で経験を積みたい。そして、そのためには英語のスキルを身につけたいと考えていた。そんな時、渡りに船の話があった。知人の働いていた育成牧場にオーストラリア人が数人働いている事を耳にしたのだ。

「馬乗りと英語をいっぺんに教わる事が出来る。一石二鳥だと思い、自分も働かせてもらうようにしました」

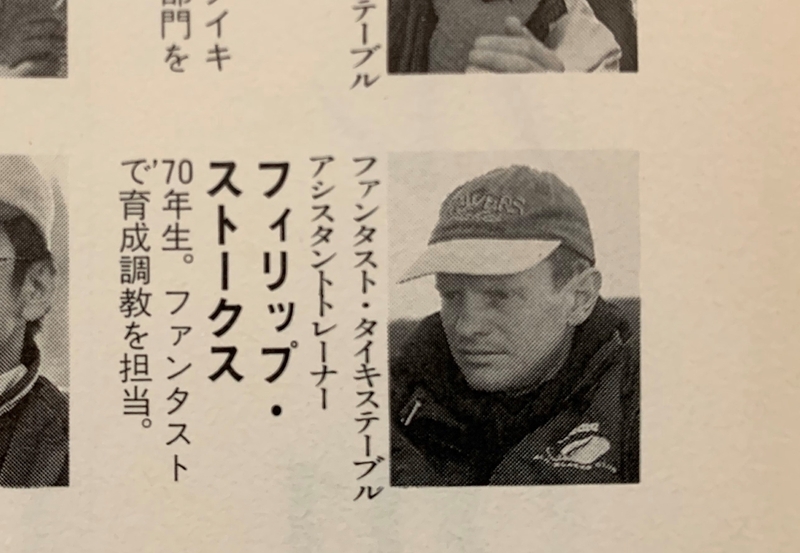

これが92年の事だった。ここで小笠原歩の人生において転轍機となる出会いが待っていた。働くオーストラリア人の中にフィリップ・ストークスという男がいた。

「どうやったらそんなに馬を動かす事が出来るの?!と思うくらい簡単に馬を操っていました」

日本語を学びたいという彼と、馬乗りと英語を教わりたいという小笠原は、いつしか共に過ごす時間が増えた。やがて2人は結婚。95年には揃って大樹ファームへ移った。

「フィリップはタイキシャトルやタイキフォーチュンに乗っていました」

後者は96年にNHKマイルC(G1)を優勝、前者はフランスでG1を勝つなどした98年にJRAの年度代表馬に選出されるほどの活躍をした。

私がストークスと会ったのもこの時だった。タイキシャトルの本を執筆するため、大樹ファームを訪ね、彼をインタビューしたのだ。

そんな頃、小笠原はストークスから一つの相談を持ちかけられた。オーストラリアで生まれ育ったストークスは北海道の冬場が苦手だった。数年耐えたが、将来的にはオーストラリアへ帰りたいと言われた。この時点で英語がさほど上達していなかった小笠原は迷った。しかし、2つの事が、彼女の背中を押した。

「まずは子供です。98年に長男を授かったのですが『彼の将来を考えると環境的にオーストラリアの方が良い』とフィリップに言われました」

そしてもう一つ、決め手となった事があった。

「フィリップが『調教師になりたい』と言うので、後押ししたいと思い、オーストラリア行きを決断しました」

オーストラリアへ移住し自らも調教師免許を取得

2000年にオーストラリアのアデレードへ移り住んだ。そして、ストークスは調教師として厩舎を開業した。

「4頭からのスタートでした。そのうち3頭は自分の馬だったので、人は雇わず、私が手伝いました」

02年には次男を身篭った。妊娠10ヶ月の時、パドックで曳いた馬が勝った。

「大きいレースではなかったけど、忙しくなってきた時だった事もあり嬉しかったのを覚えています」

この頃、管理馬は30頭まで増えていたため、出産後も多忙な日々が続いた。厩舎にポータブルベッドを用意して、子供の面倒を見ながら自らも馬に乗った。ストークスと小笠原の仕事はすっかり軌道に乗った。

その後、月日が流れた。ストークスの片腕として働くうち勝利する喜びを知った。しかし、誰よりも嬉しそうなパートナーの姿を見ていると、別の感情がわいてきた。

「苦労している分、喜びもひとしおなのだと思うと、自分もそれを味わいたいと考えるようになりました」

そこで、16年には自らも調教師免許を取得した。

「日本人として初めてオーストラリアで調教師になったとして新聞にも取り上げられました」

セリで落とした馬にリワアンドタイムと名付け、デビューさせた。その馬で勝てた時、フィリップの気持ちが分かった。

愛犬との突然の別れにも負けず

その後は再びストークスのサポートという立場に徹するようになった。彼は管理馬を増やし続け、19年1月にはアデレードの他にメルボルン地区のパッケナムにも厩舎を構えた。新しい厩舎は家から少し離れていた事。そしてアデレードにも馬が残っている事から1人でいる時間が多くなった小笠原。寂しさを紛らわすため1匹の子犬を調達した。当時まだ生後12週で小笠原の下へやってきたのがボーダーコリーのハナビだった。

「上の子が日本へ行った時に印象に残った言葉の中から命名しました。番犬だけど、人懐こくて誰にでもついていってしまうので全く番犬の役割は果たしませんでした」

ハナビがことのほか馬と仲良くなったのには驚かされた。

「とくに若馬が興味津々で寄ってきて、互いに癒されるのか、仲良くしていました」

ハナビが来る少し前にパッケナムの新厩舎へ転厩してきたのがミスタークイッキーだった。後にクイーンズランドダービー(G1)を制覇すると、10月にはメールドグラースが優勝したコーフィールドCにも出走した。ちなみに私はその際、現地でストークスを取材したのだが、20年前とは場所も立場も大きく変わっていたため、最初はお互い気付かなかったのだった。

現在はアデレードに30頭、パッケナムには50頭を管理する。アデレードの厩舎をみる長男を含め、雇っているスタッフも20人を超える大厩舎となった。

成績の向上に、馬も人も癒してくれるハナビも一役買っていると思われたそんな時、悲劇が起きた。かの地では森林火災のニュースで持ち切りになっていた今年1月の事だった。ハナビが急に公道へ飛び出したところへタイミング悪く車が走ってきた。跳ねられたハナビは1歳の誕生日を待つ事なく天に召される事になったのだ。

「最近では最も悲しい出来事でした。フィリップも私も落ち込みました」

でも、いつまでも泣いていてはハナビに叱られると顔をあげた。愛犬との別れにも、新型コロナウイルスの騒動にも負けるわけにはいかない。小笠原は「オーストラリアに骨を埋める覚悟」(本人)でこれからもフィリップをサポートし続ける。

(文中敬称略、写真撮影=平松さとし)