仏教の戦争責任① 日本仏教界、最大のタブーに迫る

寺に残る開戦証書

筆者は京都・嵯峨にある小さな浄土宗寺院の住職をつとめている。近隣の景勝地・嵐山からは少し奥まったところにあるので、常に静寂を湛えている。寺院は世俗とは一線を画した平和の象徴であり、また、そうあらねばならないと、つくづく思う。

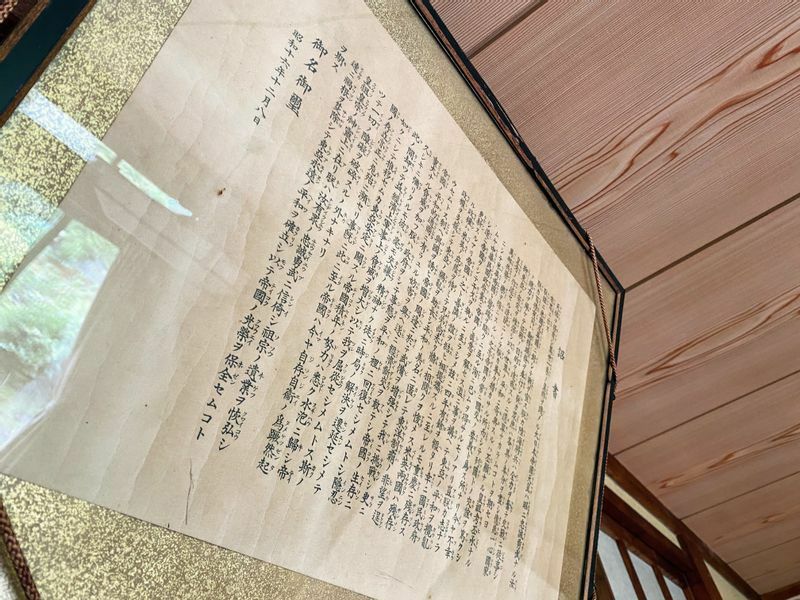

私が哀しい現実を知ったのは、10代の頃であった。本堂の長押(なげし)に奇妙な文書が掛けられているのを見つけた。文書は文語体で書かれており、金の額縁に入れられて恭しく飾られていた。先々代の住職であった祖父に尋ねたところ、太平洋戦争時の「開戦詔書」だという。

それは、このような書き出しで綴られている。

「天佑(てんゆう)ヲ保有シ萬世一系ノ皇祖ヲ践(ふ)メル大日本帝國天皇ハ昭(あきらか)ニ忠誠勇武ナル汝有衆(ゆうしゅう)ニ示ス」

(神の助けを頂いて、代々継承されてきた大日本帝国の天皇は、忠実で勇敢な国民に次のことを伝える)

そして、こう続く。

「朕茲(ここ)ニ米國及英國ニ對シテ戰ヲ宣ス」

(朕はここにアメリカとイギリスに対して宣戦を布告する)

若き僧侶であった祖父は志願兵として、長崎の陸軍師団に入隊していたという。南洋への出征の船がやってこずに現地で待機。その間、犬を食べて飢えをしのいでいた。原爆の難から逃れ、終戦を迎えた。祖父は戦争について多くは語らなかったが、志願兵であった事実や、「開戦詔書」を自坊に掲げ続けていたことから察するに、「軍国青年」であったことは間違いない。

不殺生を戒とし、慈悲や寛容を説く立場の仏教者が、侵略戦争に加担していたとはどういうことか。私は、この矛盾を前に、頭が混乱した。

調べれば、寺には戦争の痕跡がいくつも残っていた。本堂の位牌堂には、今でも「今上天皇宝祚無窮(きんじょうてんのうほうそむきゅう)」(天皇の威光が永久に続きますように)「明治天皇尊儀」などと刻まれた現人神天皇を敬う位牌(天牌)が祀られている。

英霊には特別な戒名がつけられた

戦時中の過去帳をめくれば、檀信徒が戦死したことを証明する「戦時戒名」がずらりと並んでいる。戦時戒名は戦死者のためにつけられた特殊な戒名だ。「烈」「勇」「忠」「國」「誠」など軍国主義を想起させるような文字が選ばれている。例えば、「報國院義烈○○居士」などというように。

こうした負の遺産があるのは、うちの寺に限ったことではない。どの寺にも天牌や戦時戒名は祀られている。軍人を讃える顕彰碑が立っている寺もある。当時の内務省から宗門を通じ、天牌や英霊の祀り方が指示されていたのだ。

また、寺のシンボル、梵鐘にも戦争の痕跡は残る。古刹名刹が多い京都では大晦日、除夜の鐘が市中に響き渡る。その実、多くの末寺には梵鐘が下がっていない。小刹も然りだ。これは、金属供出によって回収されたことによる。金属供出によってお寺の風景が一変した。

四天王寺にあった世界一の梵鐘が消えた

例えば聖徳太子ゆかりの四天王寺には高さ8メートル近く、重さ64トンもの「世界一の梵鐘」があった。これは、第5回内国勧業博覧会と聖徳太子没後1300回忌の共同事業の一環として明治末期に製造されたものだった。四天王寺の梵鐘鋳造は、国家プロジェクトだったのだ。

しかし、完成するも束の間、戦時体制に入ると真っ先に供出の対象になった。超巨大な金属の塊だったからこそ、それを兵器に転用させることを社会に見せつけ、国威発揚につなげる目的があったと考えられる。

ところがあまりの巨体に搬出ができず、その場でバラバラに裁断され、軍需工場へと運ばれた。わが国の宗教的シンボルが、完成からわずか10年足らずで溶鉱炉の中に消えたのだ。ちなみに四天王寺は終戦間際の大阪大空襲で、ほぼ全域が焼失してしまった。

各地の寺院の梵鐘が消えた後にドラム缶や、石をぶらさげたりした寺もあった。滋賀県内の複数の寺にはコンクリート製の「鳴らない鐘」が、今でも残されたままになっている。瀬戸焼の故郷、瀬戸市の寺では代替の陶器製の鐘が作られ、戦争の遺構として現在でも見ることができる。

供出されたものの、溶鉱炉に入る前に終戦になって、寺に戻ってきた鐘もある。京都の古刹、真如堂の梵鐘も奇跡的に「生還」した。だが、その鐘の表面には、金属の種類を判別するために穿たれた穴が2つ、痛々しくあいている。

梵鐘は戦前には全国に約5万口あったとされるが、ほとんどが供出された。江戸時代以前の古い鐘は全国に3000口ほどしか残っていない。現在の寺にある梵鐘の多くは、戦後、資金に余裕がでてきた高度成長期やバブル期に鋳造し直されたものだ。戦争は貴重な文化財をも失わせたのである。

大仏も武器になった

また、東京・上野の寛永寺には江戸時代に鋳造された像高6mの大仏と大仏殿があった。明治時代に露座になり、関東大震災の際に頭部が落下。再建を期すべく寛永寺で保管されていたところ太平洋戦争が始まった。そして胴体など大方が1940(昭和15)年に回収されてしまった。だが顔面だけが回収を免れた。現在、それがレリーフとなって展示されている。

他にも「兵庫大仏」「酒田大仏」「博多大仏」などが供出された。

日本仏教界が一体となって戦争に協力したのだ。いや、「協力」などという間接的なものではない。各宗門の宗教的トップ(法主)自らが、天皇制の下での仏教ファシズム(皇道仏教)を先導する役割を担っていたのだ。

例えば、昭和天皇の従兄弟でもあった浄土真宗本願寺派二十三世門主大谷光照(勝如)は、歴代門主文書(1938年8月5日)の中で、こう語っている。

「国家の事変に際し進んで身命を鋒鏑(ほうてき)におとし一死(いつし)君国に殉ぜんは誠に義勇の極みと謂(いひ)つべし。一家同族の人々にはさこそ哀悼の悲しみ深かるべしと覚ゆれども畏くも上聞(じょうぶん)に達し代々に伝はる忠節の誉を喜びいやましに報国の務にいそしみ其の遺志を全うせらるべく候」

(国家の一大事に際して、すすんで命を戦地に投げ打ち、天皇のために死ねることができれば、義勇の極みといってもよいだろう。家族や親戚にとって悲しみは深いだろうが、それは畏れ多くも天皇に届き、末代まで伝わる忠節の誉として喜び、さらにお国の為に戦って、その遺志をまっとうしてほしい)

戦後は大谷光照らの戦争責任を追及する動きも起きた。法主による訓示は、末寺を通じてムラ社会のなかに浸透し、檀信徒の戦意を大いに発揚した。

日米開戦直後には、真宗大谷派では東本願寺大門楼上に3メートル四方に書かれた「皇威宣揚」の看板を、門の左右には「生死超脱」「挺身殉国」の立看板を設置するなどしている。

戦時下における戦争賛美の同調圧力と、熱狂の渦を作り上げた側面は否めない。

こうした大量殺人を伴う戦争に、仏教教団は直接的・間接的に関わった。そこで、殺生を戒める仏教がなぜ? という疑問が湧き上がる。この矛盾を正当化したのが、日清戦争以降に構築された「戦時教学」と呼ばれる論理だった。それは国家神道体制のなかで生き残りをかけた、仏教側の方便といえるものだった。

戦時教学に、僧侶は無批判に従った。なかには浄土教の「極楽往生」の考えをタテにして、戦地で死ぬことはむしろ歓喜すべきことと流布し、さらには「一殺多生(一人の敵を殺して、多くの日本人が生き残る)」を平然と唱える仏教者まで現れた。

日蓮宗僧侶で活動家の井上日召はその思想に染まり、テロ集団を率いて政財界の要人を暗殺した「血盟団事件」を引き起こしたことが知られている。

宗門の戦時協力の最たるものとして、軍用機の献納がある。日中戦争勃発以降、仏教団体は判明しているだけで零戦など50機以上の軍用機を軍部に献納している。

浄土宗は「明照(天皇から下賜された法然上人の大師号)号」、臨済宗は「花園妙心寺号」などと機体に銘打って献納した。真宗大谷派では、軍艦建造のための多額の資金を海軍に差し出している。

植民地支配に乗じてつくられた寺院

さらに、国の植民地政策に乗じて、各宗派は海外開教を推し進めた。わが国は日清戦争以降、中国、朝鮮、台湾といったアジア諸国へ侵出していく。そこに僧侶が従軍した。そして、最前線に多くの寺院を建立したのだ。

例えば、もっとも熱心に植民地布教をした教団のひとつ、浄土真宗本願寺派(西本願寺)では極東全体で400か寺近い寺院や布教所を開いている。

戦線と教線(布教の前線)はぴたりと重なる。それは、国家と仏教とが共同で植民地化政策を推し進めた証といえる。

私は調べるほどに、目を背けたくなるような事実の数々を目の当たりにした。

宗教が国家権力と結びつき、暴走を始めるのは常。だが、そのメカニズムはどこにあるのか? 人民救済の目的を忘れた宗教はどうなっていくのか。いまこそ、私たちはそれを学ばなければならない。

実は近代における仏教と戦争の歴史の源流は、明治維新時の神仏分離令と、それに伴う廃仏毀釈で仏教教団が解体的出直しを迫られた時点にある。それまで混淆していた神と仏が切り離され、ドラスティックな「宗教改革」が実行された。そこで新たに「仏教と国家の関係」が構築された。

仏教界が生存をかけて、いかに国家に擦り寄り、植民地政策や戦争に加担し、自らを正当化していったのか。

私は金属供出や顕彰碑など戦争の痕跡が残る多くの寺院に足を運んで取材した。また、かつて軍隊に入隊した老僧へのインタビューも実施した。

こうした取材・調査の内容は拙著「仏教の大東亜戦争」(文春新書)に余すところなく記載した。その一部を本コラムで紹介してみたいと思う。

「仏教界と戦争との関わり」は紛れもなく、仏教界最大のタブーといえる。だが、宗教の本分から逸脱した残虐な過去を暴き、それを断罪するのが本書の目的ではない。国家神道体制によって変質せざるを得なかった日本仏教の運命を俯瞰し、国家と宗教の関係性を学び、真の宗教のあり方について、本書を通じて深めてもらえれば幸いだ。