訪日台湾人は「寅さん」のように日本中を旅行? 日台の文化交流に必要なもの

台湾で受け入れられた寅さん

『男はつらいよ』が第1作誕生から50年を迎えた--台湾とは関係なさそうな話だが、実はそうでもない、ここから見える日台関係がある、というのが今回の趣旨である。

2019年11月半ばの午後、台北迪化街にある書店のスペースに三三五五、人が集まってきた。この日の主役は、日本の評論家の川本三郎氏だ。

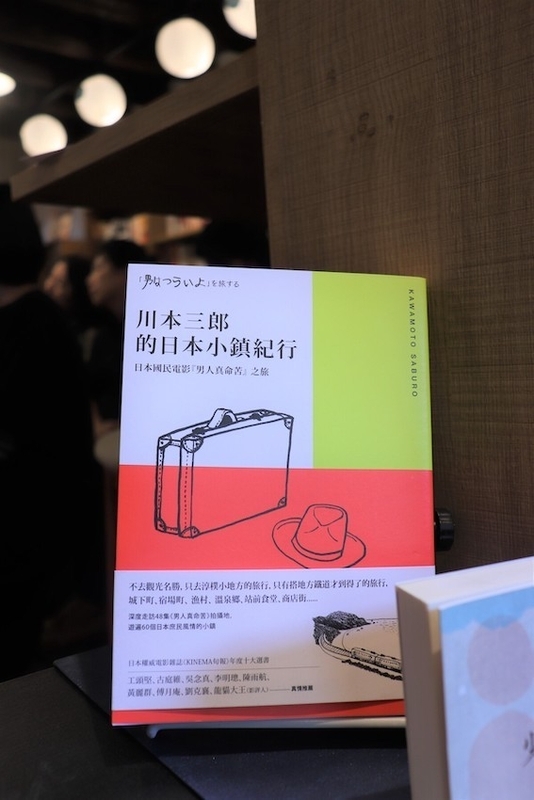

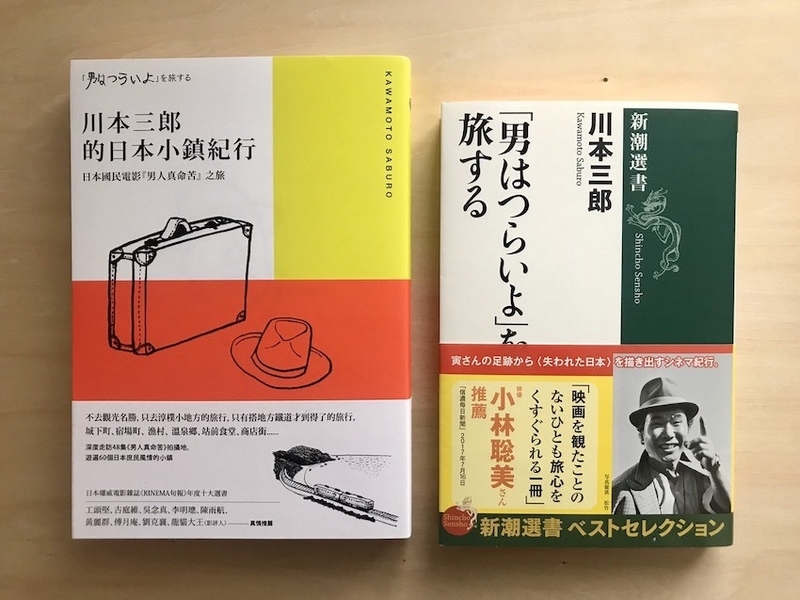

川本氏は、10月に台湾で新刊が発売されたばかり。原著である日本版は『「男はつらいよ」を旅する』(新潮選書)である。日本で国民的映画のロケ地をめぐるエッセイだ。

軸は確かに寅さん映画だが、文章の道すがら、永井荷風、幸田露伴、林芙美子、川端康成…次から次へと文豪たちの作品がさらりと紹介される。文学作品だけではない。鉄道も、本書の旅の起点となった沖縄のゆいレールに始まり、映画の舞台・柴又のある京成金町線や、すでに廃線になったローカル線も含めて登場する。もちろん寅さんではない映画の話も惜しみなく披露されていく。

文学に鉄道に映画といえば、どれも豊富な知識を必要とするジャンルだ。文化的な濃度のかなり密な本が海外で翻訳出版された。

今回の川本氏の台北講演を主催したのは、日本と台湾の出版交流を行う太台本屋 tai-tai books。両者の版権販売や書籍プロデュースを行う。代表の黄碧君さんは、本書の翻訳者でもある。非公式ながらも、黄さんたちの呼びかけで台湾の作家、翻訳者、編集者など約30人が集まった。

「実は評論家としては、『男はつらいよ』のファンだというのは結構勇気がいることでした。最近になってようやっとカミングアウトできるようになったんです」

冒頭、自身のこんな告白から始まった川本氏の話は、映画が登場した時代背景、映画史における位置づけにも踏み込みながら、寅さんシリーズがなぜ48作もできたのか、その魅力は何か、という核心を突いたものだった。

そして川本氏は「寅さんが旅する人間だというのがいいんです。それに、その旅にテーマがある」と加えた。この寅次郎の旅が、台湾での翻訳出版につながった。

台湾での本書のタイトルは『川本三郎的日本小鎮紀行:日本國民電影『男人真命苦』 之旅』という。直訳すると「川本三郎のニッポン小さな町紀行:日本の国民的映画『男はつらいよ』の旅」となる。ただ、台湾では『男はつらいよ』が必ずしもすべて上映されているわけではない。となると、本書を読むのは難しいように思えるが、翻訳版の出版社、新経典文化の副編集長・梁心愉さんは言う。

「1作でも映画を観たことがある人なら、問題なく読んでいただけます。それに最近、台湾では日本の大都市だけではなく、地方の町に旅行に出かける人が出てきています。日本の地方に行きたい台湾人にとっては、ぴったりの1冊だと思います」

どういうことなのか、その背景をひも解いてみよう。

台湾からの訪日客は地方へ向かう

台湾から日本への旅行客は年間で約480万人いる。日本からの旅行客が約200万人という数に比べると2.4倍だ。台湾から海外に出かける人のうち、ダントツでトップを誇る。人口比は日本が1億2,000万人で台湾は2,400万と、5分の1ほどだという点を含めて考えると、この旅行客の数字の迫力がさらに増す。

資料によれば、訪日外国人旅行客のうち、6割を超える人が2回以上の訪日リピーターだ。一般的な傾向として、リピーターとなると大都市だけではなく地方都市を訪れる割合が高くなり、旅行会社などの手配旅行から個人手配の旅行へと変化していく。こうした傾向は、台湾だけではなく、訪日客の多い韓国や香港、中国にも見られる。

だが、台湾からの訪日リピーターには、ほかと違う点がある。韓国、香港、中国の観光客が10回以上訪日するリピーターになっても行かない地方があるのに対し、台湾の観光客は全国47都道府県すべてに足を運んでいるのだ。東北地方を比べると、台湾リピーターのうち16.7%が東北を訪ねるのに対し、韓国1.8%、香港3.8%、中国2.7%に過ぎない。台湾からの訪日客は特に各地に足を運ぶといえる。

ここで、『男はつらいよ』のロケ地を見てみよう。公式サイトによれば、国内のロケ地は全部で103か所。北海道東北18、関東甲信越18、東海北陸11、近畿16、中国四国15、九州沖縄25という区分け。先に紹介した台湾の編集者、梁さんの指摘を裏づけるものといっていい。

日本に対する豊かな知識を支える情報量

台湾の人たちが大都市だけでなく、地方に向かう傾向を下支えするのは、日本に対する知識の豊富さゆえだ。

台湾と同じく日本の植民地だった韓国で日本の大衆文化が正式に開放されたのは、1998年。一方、1987年まで戒厳令の敷かれていた台湾では、この時期を境に海外からの文化流入が起こり始める。90年代後半には、日本文化好きは総称して「哈日族」(ハーリー族)と呼ばれるまでに拡大した。

今、台湾のケーブルテレビでは、NHKの国際放送を見ることができ、日本のドラマはほぼ同時期に放送される局も登場している。

筆者の周囲では、先日のWBCの決勝戦をリアルタイムで観戦していた人もいれば、来年の東京オリンピックのチケットを購入して日本へ行くのだという知人もいるし、ひと頃のトレンディドラマはもちろん、近年の大河ドラマやNHKの朝の連ドラに詳しい知人もいる。大人だけではない。中学生の子どもたちには『鬼滅の刃』が圧倒的な人気だという。

そして、本だ。

たとえば丸谷才一『裏声で歌へ君が代』、乃南アサ『六月の雪』、窪美澄『アニバーサリー』、柴崎友香『春の庭』−−日本では、すでにお馴染みの作家諸氏とタイトルだが、これらは先に紹介した先の黄碧君さんが自ら手がけた翻訳書の一部だ。黄碧君さんは翻訳家であると同時に、海外版権を扱う著作権エージェントでもある。

台湾では、1年に約40,000冊の新刊が出る。2018年は3万9,114冊だった。このうち24,35%が海外で出版された本の翻訳書だ。翻訳書の原作国別の統計は次のようになっている(出典:國家圖書館)。

2016年 2017年 2018年

日本 5,431 5,226 5,280

米国 2,196 2,076 2,102

英国 697 703 686

韓国 508 591 483

他 884 1,120 973

計 9,716 9,716 9,524

半数を超える5,280冊が日本の出版物が原作で、占有率にして55.44%に上る。3位のイギリスや4位の韓国は言うに及ばず、第2位のアメリカでさえ、2.5倍以上、日本の書籍が台湾で出ている。圧倒的な差だ。

2018年に台湾で出された翻訳書は5,280冊。このうち割合が最も高いのはコミックで2,237冊。ライトノベルを含めた小説や文学作品は820冊と大きく水をあけるものの、数としては決して少なくない。

台湾理解を進めるために必要なこと

日本から台湾へのコンテンツが非常に豊富なのに対し、逆方向、台湾から日本へはと考えると寂しいというか、愕然としてしまう。

放送されているドラマやバラエティ番組、ヒットした小説やコミックに映画、プロ野球チームの名前……これらを日本の人たちが広く知るまでには至っていない。「カルチャー貿易不均衡」はなかなかのものだ。

コンテンツが届かない背景の一つには、供給源となる翻訳者が十分でない、という現実がある。たとえば英語。英検であれば、2018年度の志願者数が385万5,068人だが、日本の中国語検定は2018年度の志願者数を合算して3万3,899人。つまり、日本の英語学習者数の1%が中国語学習者数ということになる。単純比較でもちろん翻訳者の数ではないのだが、これだけでも、翻訳者が育つまでの母数が少ないと理解できる。

実は台湾作品の翻訳にはもう一段、ハードルがある。通常、日本で学ぶ中国語は中国で用いられる「簡体字」と呼ばれる表記法やピンインという音声表記、語彙をベースにしており、台湾で使われる「繁体字」や音声表記とは異なる。また台湾には「台湾語」という言語の存在がある。台湾語は中国語とは音韻体系が異なり、標準化された文字体系を持たないため、一般的には「中国語より難易度が高い」と言われている。にもかかわらず、台湾作品には、この台湾語の語彙や表現が頻繁に用いられる。台湾語の他にも、先住民族の言語なども含めて考えると、台湾作品の翻訳は、中国語ができるだけでは十分と言えないのだ。

問題は翻訳者だけではない。出版社の側に、中国語なり、台湾作品に対する理解がなければ、企画さえ通る可能性はぐんと低くなる。数え上げればきりがないのだが、つまるところ、台湾に対する情報量の差は、コンテンツ供給のあり方に大きく影響する。

東日本大震災のあと、日本の女性誌が台湾特集を組むようになった。その流れは男性誌、カルチャー誌へと媒体の広がりを見せている。そして取り上げるスポットは台北だけではなく、台湾各地、離島まで足を伸ばすようになり、テーマもグルメから雑貨、日用品、建築、ビジネスと細分化してきた。2019年には台湾発として、タピオカミルクティーが爆発的人気をもたらし、「タピる」は流行語にノミネートされた。それでも、台湾の人たちの日本の認識具合に比べたら、本当にまだまだだ。

日本側の課題は多そうだが、最新作は今日から日本公開。いずれにせよ、寅さんが台湾で上映され、観た人がまた日本に向かう--そんな日は遠くないだろう。