犯罪について〈書く〉ことの留意点

心理学の本によく紹介されている〈ルビンの壺〉と呼ばれている図があります。横から見た壺のように見える絵ですが、何かの拍子に向き合った人間の横顔に見える瞬間があります。そして、一度そう見えてしまうとその見方に囚われてしまい、逃れることができません。このように、私たちが何かを〈見る〉という場合は、その視線の動きによって、対象が対象としての姿を現してくるものだといえます。何かについて〈書く〉という行為も、基本的にこのような暴露的な要素をもっているといえます。犯罪について〈書く〉場合も同じであって、特に不特定多数の読み手がいる場合には、それが暴力的な結果を伴うことも稀ではありません。

まず、日本の刑事裁判における無罪率は、実は0.1%もありません。これは、警察が犯罪だと認めた事件(認知件数)のすべてが検挙されるとは限らず、しかも、検挙された者のすべてが起訴されるとは限らないからです。しかし、この無罪率の驚くほどの低さから、われわれは逮捕された者のほとんどすべてが〈犯罪者〉であるかのように錯覚する傾向があります。

具体的な数字をあげますと、平成26年に裁判が確定した人数は34万人弱ですが、そのうちの無罪は116人で、裁判確定人員総数の0.03%でした。(表1)

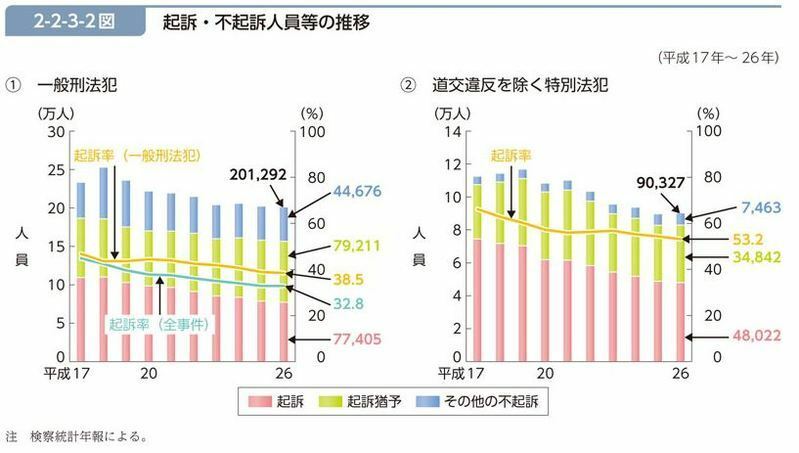

刑法犯の認知件数は176万件あまりですが、このうちの約半数は検挙されておらず(検挙率は52.3%)、さらに検挙された者のうちで、約3割(8万人弱)が起訴されているにすぎません。(図1)

起訴されなかった数字の中には、〈嫌疑なし・嫌疑不十分〉もかなり含まれています。

したがって、警察による逮捕の時点でその人を〈犯罪者〉と決めつけるならば、無実の者を犯罪者として社会的に断罪する重大な過ちを犯すおそれがあります。一度押された〈烙印〉は消しようもなく、烙印によって失われたものを取り返すことが極めて困難なことは言うまでもありません。

犯罪について〈書く〉場合は、何よりもまず、この点に留意する必要があります。

次に、犯罪は社会問題であり、「公共の利害に関する事実」だと言われることがあります。確かに、国民にとってもそれは強い関心の対象だといえます。殺人、無理心中、強盗、窃盗等、新聞の社会面に犯罪記事が載らない日はありませんし、センセーショナルな事件は、あらゆるメディアで繰り返し取り上げられます。犯罪は、社会侵害的行為であり、犯罪現象はいわば社会の病理現象ですから、犯罪に関する情報は、一般国民としては、犯罪の原因や背景を探り、解決策を検討するために必要な情報だといえます。

しかし、人的物的資源の乏しかった時代ならともかく、治安の良さでは世界で有数の現代日本で、犯罪が社会問題であるとはどのような意味でしょうか。もちろん、政治家や公務員の犯罪、脱税などの国益を損なう犯罪については、それを〈書く〉ことについての公益性は明白です。しかし、個人的な利益を侵害する行為について、それを〈書く〉ことにただちに公益性が肯定されるかはよく考えてみなければならないことだと思います。かりにそこに公益性が認められるとしても、その犯罪行為を容疑者の日常生活や生育歴をも含めて極めて詳細に〈書く〉ことが、その犯罪行為の理解に不可欠かどうかはつねに書き手みずからが検証しなければならないことだと思います。

最後に、犯罪について話題にする場合には、〈無罪の推定〉という原理が、われわれの社会を構成するもっとも基本的な原理の一つとして存在しているということも忘れてはいけないことです。

〈無罪の推定〉については、直接それを定義した条文はありませんが、刑事訴訟法第336条は、「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。」と規定しています。犯罪の証明は、(裁判官の直感ではなく)証拠にもとづいて行われるわけですが、審理の結果、被告人が真犯人であることについて、あるいは犯罪の成立について疑念が残る場合には、無罪判決を言い渡すという趣旨です。〈無罪の推定〉と同じような意味がある〈疑わしきは被告人の利益に〉(疑わしきは罰せず)の原則は証明のルールを意味するものだと思いますが、〈無罪の推定〉は証明のルールを超えたもっと深い意味をもつものだと私は理解しています。

つまり、誰かから犯罪の嫌疑を受けたとしても、その者も基本的にわれわれと同じ同胞なのだという、同胞に対する信頼と尊重が、その根底にあるように思います。民主主義を基礎づける〈寛容の精神〉と言ってもいいかと思います。そのような信頼と尊重が刑事裁判における〈無罪の推定〉の原則を要求するのだと思っています。だから、この原則は、刑事司法に携わる者はもちろんのこと、マスコミや一般市民に対しても妥当するものだと思います。

なお、被疑者・被告人の〈無罪の推定〉を強調することは、決して被害者を疎かにすることではありません。こちらを重くすればあちらが軽くなり、あちらを重くすればこちらが軽くなるといったように、二者択一的に連動するものではありません。〈被疑者・被告人 vs. 被害者〉といった二項対立で犯罪の問題を考えることは、問題解決の枠を狭めることになると思います。(了)