パニック障害への偏見、無理解と闘った20年―患者視点からのパニック障害超克と共生―

12月2日付の朝日新聞「人気男性アイドル、相次いで「パニック障害」公表」を読んで、私は10個師団の援軍を得た思いであった。該記事内容の要約は、ジャーニーズ事務所所属の松島聡さん、岩橋玄樹さんの二人が、パニック障害を理由として一時的に療養に専念することによって活動を休止するというものだ。

テレビに露出する機会が多い男性人気アイドルが、パニック障害という病名を堂々と告白し、それを事務所が公表する。本人の思いも紹介された。まだまだパニック障害への偏見や無理解が多い中で、この報道は社会的に大きな意味を持っている。

なぜ私が冒頭「10個師団の援軍を得た思い」と書いたかと言えば、私もこの厄介な疾病・パニック障害を発症して約20年間この病と付き合い続けている当事者(精神障害者等級3級)であり、発症当時(高校生)の頃は、現在よりもまだ比較にならないほどの偏見と無理解が社会の中に蔓延していたからである。

本稿は、適宜、我が国に於けるパニック障害治療の最高権威の一人である、貝谷久宣医師が監訳をした医療従事者向けの専門書『認知行動療法・薬物療法併用ガイドブック』(ドナ・M・スダック著、金剛出版)を参照としている。

が、あくまで治療の方針を指し示す医学的助言ではなく、患者の視点から、この厄介なパニック障害という病気と闘っている数十万、数百万の同胞、および、自身はパニック障害では無いが、そういった患者を家族や友人に持つ人々への奮起、ないし一般公衆に未だ根強く存在するこの病気への偏見・無理解を微力ながら是正せんと、私が信ずるところにより記するものである(ちなみに前述の貝谷医師は私の主治医でもある)。

【1】パニック障害発症―それはある日突然に―

私がパニック障害を発症したのは、忘れもしない現在より約20年前、高校一年生の末期、すなわち西暦1998年の冬であった。私は北海道札幌市の中堅公立進学校に通っていた。中央では小渕恵三内閣が成立し、前年の97年11月、地域経済を根底で支える北海道拓殖銀行が破綻。北海道内は騒然としていた。そんな時代であった。

北海道の冬は早く厳しい。11月には初雪が観測され、翌年の4月末まで冠雪が残る。必然、全校集会や各種催し事は、冬期間の厳冬、必ず体育館で行なわれるのだ。

異変は、この冬の北海道の高校の、体育館に並べられた椅子に座っていたときに起こった。不意に襲う平衡感覚の麻痺、窒息感とそれに伴う過呼吸、発汗、動悸、根拠の無い無限大の恐怖感。到底椅子に座っていることが出来ず、震えながら挙手をして適当な理由でトイレに脱兎の如く駆け込んだのを今でも覚えている。

私のパニック障害発症の瞬間であった。それは、全くの予告や警告、そして何の予兆も無しに行なわれる奇襲攻撃である。パニック障害をネットで調べると、全く私の経験した症状と同じような文言が並んでいるが、到底文章で言い表すことは出来ない壮絶な発作である。

【2】パニック障害の発作とはどんなものか?

だから、この発作の状態を最も的確に描写したある長編小説―筒井康隆の『パプリカ』から、発作時の状態を引用することにしよう。それこそが、この病気を知らない健常人にとって最も的確にパニック障害と、そしてその発作の何たるかを知らせるに良い「教材」と思うからだ。

発汗し、動悸が早まった。不安神経症に過ぎないのだ、時間が経てば治まるのだとけんめいに自分を宥め、説得し、納得させようとしたが効果はなく、何よりも死ぬほどの苦痛が現実にあり、理屈を吹き飛ばした。

心臓に自信があるわけでもない。脳溢血の可能性だってある。このハイヤーの中で死ぬのかもしれないという思いで、能勢は激しい恐怖に襲われた。

窓外の飽きあきするほど見慣れた帰路の景色、都会のビルの照明が、最期に見るものとして急になんともいえず懐かしい、かけがえのないものに思え、一方ではそれらが自分の死後も平然と存在し続けるであろうことに腹が立った。

死の理不尽さと不条理をひしひしと感じる中、呼吸困難になり、能勢はうろたえた。たいへんだ。呼吸ができない。パプリカのマンションへ行くには遠すぎた。自宅が目前だった。

「気分が、悪いん、だ、が、ね」

せいいっぱいの声で、能勢は運転手に告げた。

「君、家に着いたら、うちの、者を、呼んでくれ」

この筒井による長編小説『パプリカ』は、患者の夢の中に入って精神治療を行なう女性「パプリカ」を主人公としたSF小説であり、文中の「能勢」はパニック障害と同義の「不安神経症」「不安障害」を煩っている人物である。

この作品は2006年にアニメ監督の今敏(こん・さとし)の手によってアニメ映画化され、国際的に極めて高い評価を得、数々の賞を総なめにした傑作である。パニック障害の発作とは何か?を、それを知らない人に最も的確に伝えるには、上記の描写が適当であろう。まさに筒井康隆の描写力の凄まじさである。

【3】地獄の高校生活

さてお話を私のパニック障害発症の1998年冬に巻き戻す。私の発作は、この体育館での出来事を切っ掛けに、以後頻繁に起こるようになった。それは決まって、「広く逃げ場の無い場所」「衆目から監視されている場所」「および静寂が支配する緊張した空間」という三点の内、どれかひとつの条件が揃うとただちに発動した。

それは急激に悪化し、1999年になると「広く逃げ場の無い場所」の定義が狭まり、「教室くらいの広さの場所」でも発作の対象となった。これは何を意味するのかというと、「学校で授業が受けられない」という事を示す。

流石に高校一年生の私も、これが内臓疾患では無く精神疾患であることは分かった。ただ当時、パニック障害という言葉は知らなかった。図書館の本で独学すると、「不安神経症」とか「不安障害」であるに間違いないという判決に至った。

さて次の段階はどうするか。もう一刻の猶予も無い。学校での授業中ではほぼ必ず発作が起こり、それと悟られないようにひたすら恐怖に耐えた。地獄の50分である。

「広く逃げ場の無い場所」で言えば、私がこの病気を発症した最初の場所―すなわち体育館が最も禁忌となった。体育館に入った瞬間に発作が起こる。よって必然的に、体育館を使う体育授業は受けることが出来ない。

最初は理由を話さず保健室で「頭痛」「腹痛」などと言って休ませてもらっていた。もっとも難敵だったのは、体育館で行なわれる全校集会で、私は学校の大便室の中に鍵をかけて閉じこもり、何食わぬ顔でクラスメートががやがやと教室に戻ってくる隙を見て合流する、という姑息戦法を採った。

しかしこれが通用したのも、ほんの1ヶ月か2ヶ月強くらい。担任から、

「なぜお前は全校集会の時にいつもトイレでうんこをしているんだ!」

と呼び出された。正直に告白するしか無かった。いや、正確には、その場で「・・・すみません」と謝って、その日の夜、担任の家に直接家から電話をして病気を告白した。

担任からは最初「とりあえず明日学校に来て詳細を聞く」と言われた。結果的に、私の全校集会欠席は、辛うじて認められた。学校保険医にも話して協力して貰った。一番厄介なのは、「教室くらいの広さの場所」でも発作が頻出する点だが、私はこれを自力で改善する抜け道を見つけ出した。

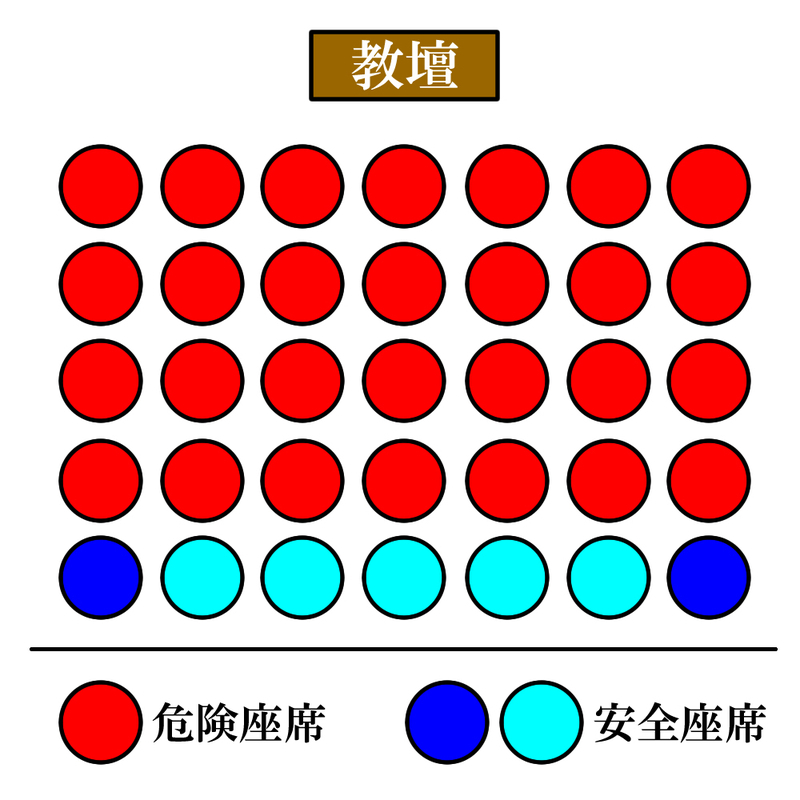

教室の最後尾の角の位置、つまり一番後ろの「衆目から監視されて”いない”場所」ならば、発作は起こらないことを発見した。だから席替えのたびに、私はなんやかやと理由をつけて最後尾の角の座席を確保した。時には、金銭(三千円とか五千円)で最後尾角の席を確保したクラスメートにその権利を譲ってもらう、というトリプルXの荒技もやった。

そうしてこうやって「定位置」を確保することを、他のクラスメートには「内緒」で担任がしぶしぶ承諾するまでに4ヶ月ぐらいかかった。体育の授業は単位取得上、流石に休み続けられないので、クラスメートには「腸の病気」と嘘を言って、体育館の入り口の隅っこの、ぎりぎり発作が起きない地点での見学が許可された。これも同様に、3~4ヶ月かかった。何事も頑強な意思を基にした徹底抗戦と交渉であると、この時の体験が後の私の人生訓になった。だが、この間は正直、今でも思いだしたくない。地獄だった。

【4】精神科には行かせない!―身内の無理解に絶望

さてここまで読んで読者は「治療はどうしていたのか?」という素朴な疑問を持つであろう。当然だ。私は1998年の冬に、厳然たるパニック障害を発症していたにも関わらず、結論から言って「具体的な治療は何ひとつ」できなかったのだ。いや、正確には「具体的な治療の一切を受けさせて貰えなかった」のである。

1998年冬の発症から陰鬱な正月を経て1999年の春にかけて、私のパニック障害の症状は最も重篤になった。「授業を受けることが殆ど困難」「体育館に入ることが不可能」「よって卒業に要する単位もどうなるか分からない」とあっては、最早受験どころでは無い。

この事実を、私は1999年の早い段階で両親に告白した。私の希望は次の二つ。

1)このような症状であるから、現在の高校はやむなく退学し、フリースクールなどに転校したい。

2)精神科に行きたいから保険証を貸してくれ。

ところが、この二つの要求は、私の両親によって全部拒否された。特に私の父親は極度の学歴コンプレックスで、その代償を私に求めていた。私が中途半端な中堅進学校に入ったことが災いして、父親は私が「北海道大学に進学する」という、私の自由意思を全く考慮しない進路を、まるで会議室で兵士の運命をハンコ一つで決定する大本営陸軍部作戦課のように、骨の髄から揺るがない確定事項としていた。

だから「退学、転校などは一切認められない。お前の言う”病気”というのは気のせいだ」の一点張りで、何ら交渉の余地は無かった。

そして驚くべき事に二点目の、「精神科に行きたいから保険証を貸してくれ」という要求も完全に拒絶された。当時、私の父ははっきりこういったのである。

「仮にお前のいう”症状”があったとしてだ。精神科というのはキ○ガイ病院である。そんなところに息子のお前が行くとなると、古谷家の家名に傷が付くでは無いか。だから保険証の使用は一切認めない。保険証の貸与も一切認めない。病院に行くことも、学校を転校することも一切認めない。お前は北海道大学に行く。お前に教育費という莫大な金を賭けてきた投資を回収するためだ。お前が北海道大学に行かなければ、何故我々が必死にお前を育ててきたのか。意味が無くなる。その”症状”というのは気のせいだから寝れば治るだろう」

という、驚くべき偏見と差別に満ちた一言で、私の1番と2番の要求は悉く拒否されたのだ。そしてこれについては私の母親も二重にも三重にも増して父親と同見解を採用したのである。

現在であれば「虐待」に近い仕打ちだが、未成年者で、親の保険証が無ければ病院に行くことが出来ない私は、ただ両親への敵愾心と憎悪を胸に秘めてなんとかやり過ごす選択肢しか無かったのである。パニック障害への偏見と無理解は、他者からだけ起こるものでは無い。「最大の庇護者」であるはずの両親からも、起こりうるのである。

【5】無料で診察してくれた先生

それでも、高校時代の私は精神科に行くことを諦めなかった。1999年の春、私の両親は、私が無断で保険証を使うことを警戒して、保険証を家のどこかに隠し、絶対に使えないように物理工作をした。信じられないだろうが本当のお話である。それほど「精神科受診=キ○ガイ病院に行く」という、とんでもない差別と偏見に、我が親は心底を蝕まれていたのである。

よって私は、タウンページで調べた家から徒歩15分の処にある精神科に飛び込みで入った。温厚な医師から、その時初めて正式に、「君の病名はパニック障害である」と告知された。

そして両親の偏見により保険証の使用が出来ない旨を話すと、「薬代だけで良い」といって、無料で診察してくれた。もう名前も忘れてしまったが、私が人生で初めて懸かった精神科医師の優しさは、今でも忘れていない。

しかし、私がそのとき処方されたのは所謂「頓服薬」で、パニック障害の根本的治療にはほど遠かった。しかしながら姑息的に、私のパニック障害の発作頻度は軽減されていった。

それは前述にあるように、担任や体育教師、学校保険医との粘り強い交渉の結果、「教室内で最後尾の角の席を占有すること」「全校集会は保健室で待機すること」「体育の授業は見学によって出席認定すること」の3点を、私が頑迷な意思で認めさせたからである。これにより何とか私は、高校に継続して通うことが出来るようになった。これだけは救いだった。本当は転校してフリースクールに進みたかったのだが・・・。

【6】最大の難関、センター試験

私のパニック障害の発作要件を先に三つ挙げた。「広く逃げ場の無い場所」「衆目から監視されている場所」「および静寂が支配する緊張した空間」。これら三つの発作要素が全て当てはまる恐怖の場所とは、センター試験会場である。

テレビでセンター試験会場の様子が映るたびに、私は身の毛もよだつ思いだった。体育館に整然座席が並べられ、カリカリと受験生が答案用紙に鉛筆を走らせている。そんな会場に行けば、私は瞬間卒倒するであろう。だから、私はセンター試験受験という選択肢を、1999年の春、つまり高校一年生の終わりの段階で既に放棄していた。

ところが私の父も母も、「センター試験受験を前提とした国立大学への進学」を既定路線として押しつけてくる。ここに両親と私との間の強烈な抵抗と駆け引きがあった。結果として、成績がどうであろうと、そもそも「センター試験会場そのものに入れない」のだから、国公立大学への進学はまず、不可能であると思わなければならない。

だから1999年春に高校2年に進学した私は、迷わず「私立大学コース」へと異動した。私は私立大学に行きたかったのでは無く、センター試験が受けられないからやむを得なく、私大受験コースに移ったに過ぎない。

しかし「私大受験」といっても、その受験環境がセンター試験会場と同等であれば無意味である。だから私は、「広く逃げ場の無い場所」「衆目から監視されている場所」「および静寂が支配する緊張した空間」とは恐らく無縁であろう、少人数受験者による選抜―つまり推薦入試一本に絞ることにした。そしてそれは、運命がそうさせたのか、図らずも成功した。結果として現在の私の母校である立命館大に推薦入試で通ったのだ。

強烈な学歴主義者=学歴コンプレックスを持った私の父は、「北大では無いものの、立命館大ならばまあ・・・良い」と、渋々納得した。しかし、何故私が私大コースを選択しなければなら無かったのか。何故私がセンター試験を受けることが出来ないのか―。という根本に対しての理解は、引き続きゼロのままであった。

2000年冬、大学進学が内定し、もう授業に出なくても出ても同じという風になって精神的ストレスが軽減され、ひと安堵している時、私の父は無思慮にもこう言ってのけた。

「もう治ったんだろ?」

馬鹿を言ってはいけない。パニック障害に完治という概念は無いのだ。この頃、私は両親との対話を完全に拒否して、というか諦めて、ひたすら趣味の漫画やアニメの世界に没頭した。

*ちなみに現在のセンター試験では、パニック障害を理由に「別室受験」が許可されている。時代も進歩したものである。できれば私の高校時代に適用してほしかったが。

【7】つづく無理解と偏見

大学生活は、私にとってはパラダイスであった。なにぜ講義の際の座席は自由に選択し放題。全校集会などと言うやっかいな難関は存在しない。体育館を使う体育の授業は、別に採らなくても卒業できる。「広く逃げ場の無い場所」「衆目から監視されている場所」「および静寂が支配する緊張した空間」。この三つの全てが無い場所こそ、大学であった。そして当然、それにつれて私のパニック障害の症状は相当軽減した。

だから私は大学で余り友達は出来なかったが、大学生活自体には何の不満も無かった。しかし、パニック障害への偏見と無理解は、地下茎から突然「ニョキ」と地表に顔を出すタケノコのように発生する。

私は元来映画監督になるのが夢であった。そこで、大学と並立、つまりダブルスクールをしながら大阪の専門学校(ビジュアルアーツ大阪、旧大阪写真学校)の夜間学科に通うことを始めた。

専門学校の夜学に試験は存在しない。その代わり、高校を卒業したという、高卒証明書(卒業証明書)が必要となる。2001年の冬、世界が「9.11」で騒然としているさなか、帰省を利用して「あの忌まわしい高校」へ、事前連絡のうえ、卒業証明書を取りに行った。そのとき、応対したのは私のかつての担任であった。

彼は私に卒業証明を渡す際、ニヤニヤしながら、

「古谷ぁ、あん時のお前の病気ってのは、ウソだったんだろ?詐病だろ?もう卒業したんだし、怒んないから正直に言ってみ?」

と言い放った。絶句した。無論、この担任は、「教室内で最後尾の角の席を占有すること」「全校集会は保健室で待機すること」「体育の授業は見学によって出席認定すること」の3点を渋々受諾していたのだから、彼なりのジョークであったのだろう。だがジョークであったとしても、言って良いことと悪いことがある。こいつの顔面を殴り倒そう、と瞬間沸騰しそうになったが辞めた。私が犯罪者になる。

「・・・いや先生、マジで病気だったんですよ・・・」

としか返すことが出来ず、母校を後にした。私に残ったのは担任への敵愾心と不信感である。私は公式プロフィールに最終学歴を公表しているが、高校名は一切秘匿している。それは、この担任の、このときの軽はずみなジョークへのささやかな抵抗である。仮に私がこの高校から講演の類いを頼まれたとしても、一切拒否する。

【8】名医・貝谷医師との出会い

さて、その後の私はどうなったのか。パニック障害は増悪と寛解を繰り返して一生完治しない。しかし薬物療法によってかなりの部分をコントロールできる。

20代中盤になり、当然自分の自由な意思で保険証が使えるようになったので、A精神科を受診した。先生は親切な人であったが、処方された薬には副作用が多く、著効とはほど遠かった。また、なぜか繁盛しているようで「次の予約は2ヶ月後」などといわれ、通院の気力が失せた。

そこでA精神科からB精神科へと転院した。ここは「次の予約は2ヶ月後」などとは言わず、かなり融通の利いた病院で永く通った。しかし処方された薬がやはりいけなかった。ふらつき、めまい、急激な眠気などの副作用が出た。最終的に、自家用車を運転している最中に事故を起こしてしまった(保険会社間のやり取りで解決済み)。

これは本当にいよいよ窮地であるということで、紹介されたのが現在のC精神科と、パニック障害治療の最高権威の一人である、貝谷久宣医師との出会いである。貝谷医師は認知行動療法と薬物療法を併用した最新パニック障害治療の第一人者である。認知行動療法とは、簡単にいってしまえば実際に療法士が患者に付き添って困難を克服する療法を指す。

例えば電車に乗られない、というパニック障害患者がいたとする(私の症状では電車はOK)。そこに療法士がつきそって、「まずは一駅、次に二駅、最後に特急」という風に、徐々に予期不安(発作が起こるのでは無いか、という恐怖)を取り除いていくという療法である。薬物療法とは読んで字の如く投薬である。

貝谷医師に初めて診察を受けたとき、

「大変だったね、十何年もまともな治療を受けられなかったなんて・・・」

と仰った。この言葉で涙が出そうになった。そして、

「パニック障害は残念ながら完治するものではない。一生完治しないことを覚悟する必要がある。しかしその症状は、限りなくゼロにまでコントロールが出来る。つまりパニック障害は、完治はしないが99%は取り除くことは出来る」

という断言であった。その言葉の通り、私は貝谷医師の元で現在も通院・治療中である。この間、精神障害者手帳3級も取得した。仕事が忙しい関係上、認知行動療法の方は、私は本格的に出来ていない。

しかし定期的な通院の際、医師との会話そのものが「カウンセリングになる」と貝谷医師は言う。私にとって彼は救世主であり、人生の恩人である。この貝谷医師のC精神科に転院してから、処方される薬も変更して、ものの半年で私のパニック障害の症状は完全にコントロール下に入って、安定期を迎えて現在に至っている(*ただしこれは私という、いち患者の体験であり、全員に著効するという保証をするものではない)。本当に感謝しか無い。

【9】その後、両親の偏見と無理解はどうなったか

さてその後、1998年のパニック障害発症の際、「精神科というのはキ○ガイ病院であるから、保険証の使用は一切認めない。保険証の貸与も一切認めない。病院に行くことも認めない」と残酷に宣言した私と両親の関係はどうなったのか。

「親密」「友好」「普通」「疎遠」の四段階に区分すれば、当然「疎遠」になる。あのとき私の自由意志を一切黙殺し、病院に行くことすら認めなかった両親は、前述の通り「虐待」に近い印象を現在でも持っているし、根底にどんなに時間が経っても、敵愾心と不信感は拭い去れるものでは無い。

しかし、私はこの、パニック障害というか精神障害全般に対して異様なほどの偏見と無理解を持った両親を、恨んでいるのかというとそこまででは無い。なぜなら、精神障害全般に対しての偏見や無理解は、先の担任のエピソードと同様、この社会の中に於ける健常人(パニック障害やその他精神疾患など無縁な健康な人)にとっては、理解しがたい、理解しようも無い疾病だからである。

内臓の疾患でも無い、外見上の創傷でもない精神疾患を健常人が理解するには「想像力」が必要だ。私の両親が特別に差別主義者であったのでは無く、1990年代後半におけるこの国の健常人ならば、誰しもが程度の差こそあれ保有していた偏見と差別と無理解が、ただ強かっただけなのである。

そして両親も年を取るにつれて、この疾病に対し理解と融和の心を持つようになった。かつての差別や偏見は、病気への理解と勉強によって超克することが可能なのだ。

最後に、私はパニック障害を公表して久しいものの、その発症から治療に至る経緯をここまで公にしたのは初めてである。しかしこれは私の人生の中で避けて通れることでは無く、また冒頭の男性アイドルのパニック障害公表を奇貨として、なんとしてでも書かなければならないと思ったからである。

本稿が、パニック障害で悩む数十万、数百万の同胞の、一助のささえになれるよう。そしてパニック障害は、残念ながら完治という概念は無いが、症状を安定的にコントロールすることが可能な疾病でであることを知って頂きたいこと。

そして私は、なりたくてこの病気になったのでは無い、という事実を忖度して頂き、一刻も早い、健常人からいまだ言外に残る偏見や無関心が霧消されるよう願って、本稿を脱稿とする。