『ロサドさんの木工小屋〜A Man for Others〜』名門校を見守る“スーパー用務員”さんの話

学校の裏山にひっそりとある木工小屋

広島市内さらには瀬戸内海までを見渡す丘の上に、広島学院というカトリック系の男子中高一貫校がある。校舎の背後はワイルドな裏山で、正門には「イノシシ出没注意」の張り紙がある。校地と裏山を隔てる小川には、夏、ホタルが舞う。

体育館の脇を抜け曲がりくねった坂道を上がっていくと、生い茂る緑のなかに隠れ家のようにたたずむトタン小屋が現れる。小屋のまわりは整理整頓されていて、その「住人」が几帳面であることがうかがえる。入口には「木工室」と小さな看板。しかし生徒たちが技術の授業で使用する作業小屋ではなさそうだ。

ただならぬ予感を覚え、胸が高鳴る。「ここは何ですか?」。校内を案内してくれる教員に私は尋ねた。「ロサドさんというカトリックの『ブラザー(Brother)』が、もう50年以上もここで学校のいろいろなものをつくってくれているのです」。

サッシ越しに中を覗くと、小柄な老人のやさしい目が笑った。私は緊張していた。目の前の老人が、ただものではないと直感したからだ。

小屋の中には所狭しと木工道具が並んでいるが、どれも手入れが行き届き、整理整頓されている。作業台の上には何十もの木製ハンガーが並んでいた。一つ一つ木から削り出したお手製だ。まだ完成はしていない。翌年4月に入学する中学1年生に1つずつわたされるのだという。

5分ほど立ち話をして、私は小屋を出た。予感は正しかった。「ここにはまた来なければいけない」。私の心の中で、このときすでに1冊の絵本ができあがっていた。タイトルは『ロサドさんの木工小屋』。

広島学院は、原爆で傷ついた広島のまちとひとびとを元気づけようと集まったイエズス会の神父たちによって、1956年につくられた。なかにはフィリピンで日本兵に父親を殺された神父や、沖縄で日本兵と命を奪い合う経験をした神父もいた。立場に関係なく、人類の愚かさと悲しみを乗り越えたいという思いがつまっている。

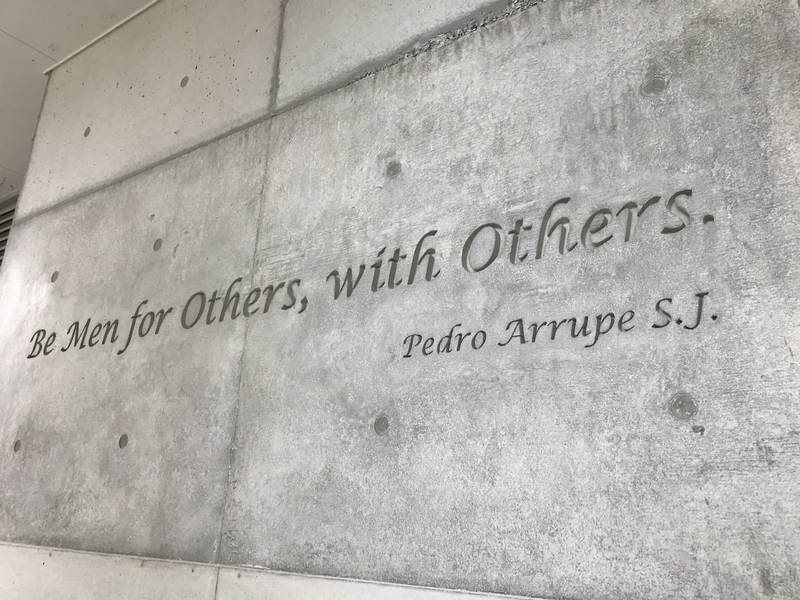

広島で原爆を体験したペドロ・アルペ神父はのちにイエズス会総長となり、1973年、世界共通の教育目標として"Be Men for Others, with Others.(他者のために、他者とともに)"を掲げた。日本では、上智大学を中心として、栄光学園、六甲学院、上智福岡、そして広島学院の4つの中高一貫校が同じ理念のもとに教育を行っている。

教卓も下駄箱も本棚も手づくり

初めてロサドさんに会ってから数カ月後、私はロサドさんが暮らす庚午カトリックセンターを訪れた。朝6時、辺りはまだ薄暗い。ロサドさんは真っ暗な聖堂の中にいた。

6時半からミサが始まる。真っ白な祭服を着て現れた日本人神父が厳かにミサを執り行う。ロサドさんがそれをお手伝いする。薄暗いろうそくの灯りに映し出されるロサドさんの姿はなぜか、少年のように見えた。

学校までは車で約10分の距離。ロサドさんはスクーターで登校する。小屋に到着すると奥の小部屋で作業着に着替える。扉の向こうから陽気な鼻歌が聞こえてきた。

この日は、クリスマスに飾る馬小屋の屋根に当たる部分をつくる予定だという。イエス様が生まれた夜を再現する馬小屋のミニチュアを毎年手作りして、広島学院と庚午カトリックセンターに飾るのだ。世界各国の建築様式をモチーフにして、毎年デザインを変える。今年は東南アジア風にするのだそうだ。

「いつも通りに作業をしてください」と伝えるが、私が話しかけるといちいち作業を止め、一生懸命私の質問に答えてくれてしまう。教員たちからは無口なひとだと聞いていたが、何をか言わんや饒舌である。少年のような笑顔で、冗談ばかり言う。しかし、話のオチにたどり着く前に自分で笑い出してしまうので、オチが聞き取れない。根はラテン系なのだ。

ロサドさんの本名は、Manuel Rosado。1940年、スペインのアンダルシア地方で、5人きょうだいの真ん中の三男として生まれた。

「うちはオリーブ農家でした。オリーブ畑とブドウ畑ばかりの田舎で育ちました」(ロサドさん、以下同)

19歳でイエズス会に入った。イエズス会には「神父(Father)」と「ブラザー(Brother)」の2つの立場がある。ミサを執り行うことができるのは「神父」。「ブラザー」の役割は「祈り」と「仕事」である。ロサドさんはブラザーとしての人生を選んだ。

スペインでの修練中、日本から帰国した神父が見せてくれた8ミリフィルムに魅せられて、自分も日本に行きたいと志願した。日本に来たのは1964年。最初の3年間は鎌倉で日本語を勉強し、1967年、広島学院にやってきた。

当時まだ高価で入手困難だった理科実験器具を手づくりするため、広島県の施設でプラスチック加工やガラス加工の技術を学んだ。さらに同じくイエズス会の学校である六甲学院に当時いたメルシュさんというブラザーに3カ月間弟子入りし、学校用品をつくる木工技術も身につけた。

生徒がロッカーで使用するハンガーのほか、職員室にあるカウンターから各教室の教卓、図書館の本棚、生徒用の靴箱、学校内にある聖堂の祭壇にいたるまでなんでもつくってしまう。

「祭壇なんて買ったら100万円以上しますよ。でも私がつくれば材料費の18万円ですみます」

生徒たちも、それらがロサドさんによる手づくりであることをよく知っている。だからみんな大事に扱う。「そもそも物自体が放つ存在感が違って、とてもぞんざいにあつかおうなんて発想にならないんですよ」とある教員は補足する。

数年前までは学校の中に修道会施設があり、ロサドさんはそこで暮らしていた。文字通り学校の「主(ぬし)」だったのだ。下校時刻になるとすべての教室の窓に鍵をかけて回り、校門を閉める。夕暮れどきに「窓閉めて!」「電気!」「早く帰れ!」というロサドさんの怒鳴り声が響くのが広島学院の情景だった。

正課の授業を行う教員ではないが、学校では「ロサド先生」と呼ばれている。若いころは理科の実験助手やサッカー部の指導者としても働いた。小屋の壁には数十年前の“ロサドコーチ”の写真がある。ヒゲをたくわえており、いまよりもだいぶ厳つく見える。学校で映画を上映するために映写機取り扱いの免許も取得した。

かつて、懲罰で丸坊主を課せられるという習慣があったころには、担任や顧問に「ロサド先生のところに行ってきなさい」と言われると、それはすなわちロサドさんに髪を刈ってもらうことを意味した。いまでも大事な試合の前にはチームそろってロサドさんに丸刈りをお願いする部活もある。一種の願掛けだ。

近年まで、広島県廿日市市の飯山に学校が所有するキャンプ場の管理人でもあった。目の前にある貯水池で生徒たちと遊ぶためにモーターボートの免許も取得した。しかし2001年の芸予地震で貯水池にひびが入り、水が抜け、さらに今年、その他諸々の安全面の理由からキャンプ場は閉鎖されることになった。そのことを語るロサドさんはちょっと寂しそうだ。

年齢のせいもあり、いまでは生徒との関わりがだいぶ少なくなっている。それでも、いや、だからこそなお、ロサドさんの存在感はますます神聖でどこかミステリアスなニュアンスを醸し出している。

生徒ばかりでなく教員までもが尊敬する

生徒たちにとってロサドさんはどんな存在なのか、「カトリック研究会(通称:カト研)」の数人に聞いてみた。カト研とは、地域ボランティアなど奉仕活動を体験することを通して聖書の言葉の意味を深く理解することを目的とした同好会である。

「ある意味、神格化、象徴化された存在」(生徒、以下同)

「気安く話しかけられる感じではない」

「ひととしての次元が違う。僕らが知らない壁を超えているのだと思う」

「老いを感じさせない力強さがある。精神的な強さだと思う」

「常に他人のために何かをしている印象。自分のための時間はあるのかな?」

「学院らしさを守ってくれる存在」

「"Be Men for Others, with Others."を自然に日常的に体現している理想像」

「こういう生き方を目指すべきというひとつの正解かもしれないと思う」

すっかりロサドさんのファンになってしまった私は、いちいちうなずくばかりである。畏怖の念を感じながら同時に憧れを抱いているのが、生徒たちの表情からわかる。でもこれは、カトリックの精神を体験的に学んでいるカト研のメンバーだからこその感受性かもしれない。そこで校内でたまたま見つけた生徒たちにも聞いてみた。「ロサド先生って、どんなひと?」。

「当たり前のようにいつもいてくれる。いてくれるだけで安心感がある」

「みんなから尊敬されている。気軽に話しかけられる雰囲気ではない」

「普通の先生とはちょっと違う存在感がある」

口調のなかに、親しみと畏怖の念の両方が共存している。

広島学院の卒業生でもある30代の教員は、「自分たちが生徒だったころから、このひとにはかなわないという思いがあって、ロサド先生に反抗するひとはいませんでした」と証言する。副校長は「生徒たちはロサド先生のことをむしろ自分たちの味方だと感じていると思います」と説明する。

国語科のある教員は就職活動中、ロサドさんの存在を知り、ロサドさんに憧れて広島学院への転職を決めたという。「生活がスマートなんですよ。お昼ごろに小屋を訪ねると、質素な食事を美味しそうに召し上がっていて、それがカッコいい。生徒たちもそれをカッコいいと感じていると思います」。

現代社会において、誰しもがロサドさんのようになれるわけではない。でも、「ああなりたい」と思えるような存在が日常のなかにいることは、教育の場においてとてつもなく大きな意味がある。副校長は「ロサド先生の存在が、生徒たちだけでなく教員の意識の中にも溶け込んでいる」と表現する。

数々の教育現場を取材していて私が「すごい」と感じるのは、まさに何か尊いものが子どもの中に溶け込んでいくのを目の当たりにしたときだ。そこに教育という営みの真髄があるのだと私は信じている。

「職員会議などにも参加してくれますが、自分から何かを主張されることはありません」と副校長。卒業生でもある教員は「"Men for Others"を背中で語る生き方をされています。教員たちも、ロサド先生を見習わなければいけないと日々感じています」と言う。

先の国語科の教員が言う。「私は書道を教えています。生徒たちの作品を集めるための提出箱を、ロサド先生にお願いしてつくってもらいました。少しでも乱雑に置こうとすると半紙が入らないように、ぴったりのサイズでつくられていました。半紙を置こうとするたびに生徒たちは、ロサド先生からのメッセージを感じるはずです」。

木札に込められたメッセージとは?

「いやー、実は私、学校の鍵に付ける木製のふだを30個くらい預かっているんですよね。職員室のキーケースの中の鍵についているふだの形がバラバラで、壊れているものも多く、ふだに書かれた文字もほとんど消えかかっているので、ロサド先生がぜんぶ形がそろったきれいなものを鍵の数だけつくってくれたんです。こちらからお願いしたわけではないのですが。いただいてからもう何カ月もたつのですが、まだ付け替えていなくて……」と副校長。

「なぜですか?」と私。「体育館の鍵のふだはあの形だとか、裏の倉庫の鍵は半分割れたふだだとか、ふだに書かれた文字が消えかかっていてもわかるので、いまのままのほうが便利なんです……」と副校長。

しかし、自分から何かを主張することのないロサドさんが頼まれてもいないのにそれをつくったということは、何か意味があるに違いない。私はちょっと思考を巡らせてから、たいへん生意気なことを言わせてもらった。「それはもしかして、『慣れと惰性に甘んじていないか。毎回緊張感をもって確認しているか。そうでないといつか大変なトラブルを起こしかねないよ』というロサドさんからのメッセージではないでしょうか」。

長年職員室にいる教員にとってはたしかに慣れ親しんだモノのほうが使いやすいのだろう。しかし慣れは油断を引き起こす。鍵の開け閉めというセキュリティー上重要な仕事を慣れが支配するのは危険である。

30以上もある同じ形の木札のなかからそのときどきに必要なものを見つけ出すのはひと手間かもしれない。でもそのひと手間がそのたびにかすかな緊張感をもたらす。一見ぜんぶ同じに見えるからこそ、キーケースの中のどこに何の鍵を収めるのかを決めて常に整理整頓をしておかなければならないという気にもなる。それが丁寧に生きることだと私は思う。

さらにはこんなメッセージも込められているかもしれない。「身内だけに通じる閉鎖的なコミュニケーションに頼っていてはいけない。自己中心的な視点で物事を見てはいけない」。現状のしくみは慣れている教職員には使いやすくても、新しい教職員には使いにくいシステムである。たとえばキーケースからいち早く必要な鍵を取り出さなければいけない緊急事態に、ふだの形を知っているひとがその場にいるとは限らない。

何でも真新しくすればいいというものでもない。実際ロサドさんは古いものを大事に使う。しかしそれは手入れをしてこそである。手入れもされず壊れかけたモノを使っているほうが便利だと感じるということは、外から客観的に見ればそのシステム自体が壊れかけているということである。

学校とは慣れや惰性が強く働く組織である。それにはいい面もたくさんある。でも、客観的な視点を欠くと自己満足に陥りやすい。教員たちの気のゆるみを、職員室のキーケースに並ぶボロボロになった不揃いなふだに見出したのではないか。

当たっているかどうかはわからないが、私が勝手にロサドさんの気持ちを想像して代弁すると、「あっ、そういうことですね! しまった……。すぐにふだを付け替えるようにします」と副校長は苦笑いした。

態度で示す「自由」「非凡」「威厳」

ロサドさんは毎朝4時半に起き、ミサの前に1時間祈る。6時半からミサ。朝食をすませ、7時20分には小屋に出勤する。8時25分から職員朝礼に参加。そのあとは夕方5時まで小屋で黙々と作業を続ける。6時から夕食。食後は読書などをしてすごして、夜9時には床につく。

「おがくずまみれになるし、体力は使うし、夏は暑いし。こんな仕事、やりたくないですよ。大嫌いですよ」(ロサドさん、以下同)

大笑いしながらうそぶく。

「でも誰かに必要とされている。誰かが喜んでくれる。そう思うからやっぱり仕事は楽しい。仕事が好きです。その場所に合うものができたとき、うれしい。草刈りをすれば場所がきれいになる。うれしい。ただそれだけでいい。誰かに褒められたいなんて思いません」

そんなつつましやかな生活をもう50年以上も続けていることに、教員たちも生徒たちも非凡さを感じとっている。

「ずっと仕事をしているわけではありません。こうしてときどきお茶を飲んだり、読書をしたりして休憩します」

宇宙や地球についてのサイエンス系の本を読むのが趣味だという。魔法瓶に烏龍茶のティーバッグを2つ入れ、コーヒーカップですする。

「うーん、おいしい! 小屋の周辺の草刈りをしたり掃除をしたりすることもいい気分転換になります。あ、これはね、小鳥のエサ」

そう言って、小さな瓶に入れられた小さな木の実を見せてくれた。小屋の外には小鳥に餌をやるための台がある。もちろんロサドさんの手づくりだ。小屋の中には世界各地の絶景を写したポスターが貼られている。

「見ているだけで楽しいから」

若いころには、イエズス会の研修制度を利用して約1年間広島学院を離れアメリカの大学で学んでいたこともある。

「グランドキャニオンの絶景にはびっくりしましたねぇ。生徒たちといっしょに行った1970年の大阪万博も面白かった」

スペインにはどれくらいの頻度で帰っているのか、次はいつ帰るつもりなのか。

「かつては10年に一度くらいのペースで帰っていましたが、バルセロナオリンピックが行われた1992年に戻ったのが最後です。オリンピックは見ませんでしたが、セビリア博覧会を楽しみました。いまはいちばん下の妹がフランスに住んでいますが、それ以外の家族はもう亡くなっています。だからもう生まれ故郷に帰りたいとは思わない。このままでいい」

ロサドさんは携帯電話もパソコンももっていない。

「Eメールを使わなくても手紙があります。携帯電話がなくても電話ならそこにあります」

そう言って、小屋の片隅に置かれた内線電話を指差す。一事が万事そんな感じなのである。いかなる世俗的な価値観にも惑わされない。時間と空間さえも超越し、常に身近に愛と幸せを感じながら生きている。欲張らなくても、大事なものはすでにすべて自分の心の中にあることを知っている。自由だ。

ときどき生徒たちが小屋にやってくる。私がいたときも、生徒の一人が「またバットをつくってほしんですけど……。このまえつくってもらったのが折れちゃって」と入ってきた。野球部員ではない。休み時間に校庭で遊ぶために使うバットまでロサドさんの手づくりなのだ。

台風で倒れた木を手ごろな長さに切り乾燥させておいたものがあった。「この木は硬くてちょうどいいから、これを使いましょうか。でもいまは(お客さんが来ていて)忙しいからまた今度来なさい」と言って追い返してしまった。バットをつくるところは私も見てみたかったのだが……。

部活で気合を入れるためでもなく、ただ単に丸刈りが好きだからという理由で2週間に1度、ロサドさんに丸刈りにしてもらいにくる生徒もいる。まるで「ロサド理髪店」である。かつては放課後にスペイン語を習いにくる生徒もいた。ほんとうに「なんでも屋さん」である。

私はふと思った。ときどき小屋を訪れる彼らは、バットをつくってもらいたいとか、髪を切ってもらいたいとか、スペイン語を教えてもらいたいとかいうのはただの口実で、ロサドさんの笑顔を拝みたいだけではないか。そうすると安心できるのではないか。

卒業生でもある教員は「カトリックのブラザーのことをこんなふうに言うのはおかしいかもしれませんが、いつでも上のほうから学校を見守ってくれているお地蔵さんのような存在なんです」とロサドさんを称する。「お地蔵さん」とは言い得て妙である。決して威張らず、親しみやすく、ただつつましやかにそこにいる。いてくれるだけで心がほっとする。それでいてどこか神聖で威厳があり、ちょっぴり頑固な感じもする。

言葉は飛んでいってしまうが、行いは残る

この日のランチは、フランスパン4切れとリンゴ1個と干しブドウ。トースターで温めたフランスパンにクリームチーズを塗りながら、ひと口かじる。

「おいしい。贅沢な食事ですね。こんな食事が毎日食べられるなんて恵まれています。世の中にはもっと少ない食事で暮らしているひとがたくさんいます」

広島学院に来てからの50年間で世の中は大きく変わった。

「テレビはカラーになりました。広島まで新幹線が通りました。一方で、雨の降り方が変わっています。台風が年々威力を増しています。海は汚れました。世界ではいまも5秒に1人が飢餓で亡くなっています。貧富の差はなくなりません。そこから敵対心が生まれています。なぜ核兵器なんて愚かなものをいまだにつくっているのでしょうか」

ロサドさんの目にかすかに、怒りとも悲しみともつかない光が灯った。世界は豊かになっているというけれどむしろ危なくなっているように感じると嘆く。

「一人一人が正義と平和のためだけに働けばいいのに。学校では、ひとを赦すこと、愛すること、尊敬することを教えなければいけません。それが"Men for Others"の精神です。子どもたちには命の大切さを知ってほしい。ひとは死んだらおしまいじゃありません。魂があります。神様は善だけを望んでいます。それに気づいたとき、誠の喜びと楽しさがわかります。でも日本人も、もともとそういう考えをもっていると思いますよ」

ここでいう「命」とは、単に生命という意味ではない。ひととしての尊厳や生きる喜びそのものを含んだニュアンスがある。もちろん自分の命だけでなく、他人の命も含んでいる。

----学校の変化をどう感じるか。

「昔の生徒たちは勉強とスポーツだけで閉鎖的でした。でもいまの子どもたちは開放的です。インターネットやパソコンのおかげで、世界のことをよく知っています。英語も上手です」

----いまの生徒たちに伝えたいことは何か。

「正義を学び、守り、平和のために働いてほしい。真理と嘘を見分ける力を身につけてほしい。ひとを赦すことを学んでほしい」

----日本に来た目的は何だったか。

「誠の道、すなわち福音を伝えるためです」

----目的は達成できているか。

「態度で伝えたいと思っています。言葉は飛んでいってしまいますが、行いは残りますから」

----今後の目標は何か。

「できる限りこの仕事を続けることです」

私とのおしゃべりで、この日はほとんど作業が進まなかったはずだ。夕方5時ちょっと前に私は小屋をあとにした。

現実の世界に現れた絵本の主人公

ひとは威張っているひとに威厳を感じるのではない。善なる行いをするひとに威厳を感じるのである。非凡とは他人ができないことを成し遂げることではない。誰にでもできる平凡を継続することこそが非凡なのである。自由とは誰かから大きな許可を与えられることではない。世界との向き合い方を自分で決める生き方こそ自由である。

たった1日であったが、ロサドさんの言動の一つ一つから、そんなことを学んだ。広島学院の生徒たちは、毎日それを当たり前のように学んでいる。そして自然に"Men for Others, with Others"の精神を身につけていく。自分では気づかないだろうが、確実に生徒たちの命に染み込んでいるはずだ。ロサドさんはこの五十余年でおよそ1万人の生徒を送り出したことになる。

私の好きな絵本に『木を植えた男』(ジャン・ジオノ=著、フレデリック・バック=絵、寺岡襄=訳)がある。数十年間にわたって山小屋に住まい、荒れ野にどんぐりを植え続けた偉大な名もなき老人の話である。引用する。

ところで、たった一人の男が、

その肉体と精神をぎりぎりに切りつめ、

荒れはてた地を、

幸いの地としてよみがえらせたことを思うとき、

わたしはやはり、

人間のすばらしさをたたえずにはいられない。

魂の偉大さのかげにひそむ、不屈の精神。心の寛大さのかげにひそむ、たゆまない熱情。

それらがあって、はじめて、すばらしい結果がもたらされる。

この、神の行いにもひとしい創造をなしとげた名もない老いた農夫(原文ママ)に、

わたしは、かぎりない敬意を抱かずにはいられない。

出典:『木を植えた男』(ジャン・ジオノ=著、フレデリック・バック=絵、寺岡襄=訳)

全世界に感動をもたらしたこの名作の主人公エルゼアール・ブフィエは私のヒーローだ。ただし、架空の人物だ。でも、マヌエル・ロサドは実在する。

今日も広島学院の裏山で、ときどきお茶をすすりながら、小鳥たちにエサをやり、木を削っている。嵐で大木が倒れれば、生徒たちが登校する前にチェーンソウで細切れにして撤去する。中学入試の日に雪が降れば、受験生の通り道をきれいに除雪する。その姿が、人類が自ら発明した愚かな兵器によって一度は荒れ果てた広島の地で、約1万人もの前途有望な少年たちを"Men for Others, with Others"に育ててきた。しかもそれが言葉に頼らずに、生活のすべてをかけた態度によってなされてきたことに、底知れぬ畏怖の念を禁じ得ないのである。

ユーラシア大陸の西の果てから東の果てへとやってきた青年が79歳の老人になるまでの歳月を経てなお継続する名もなき偉業を思うとき、そしてその小柄な肉体を支える魂の偉大さを思うとき、限りない敬意を抱かずにはいられない。同時に、人間のすばらしさを讃えずにはいられない。私はついに、“リアル”ブフィエを見つけたのだ。

それにしても不思議なのは、なぜ私たちはロサドさんのような人物とその生き方にこれほどまでに感銘を受けるのかということである。私たちにはもともとそのような審美眼が備わっているのではないか。生徒の1人が話してくれたように、これが私たちの目指すべき生き方であるということを本能的に知っているのではないだろうか。

21世紀は、競争ではなく共栄の時代だといわれている。だとすればロサドさんのようなひとを育てていくのが、これからの教育の使命ではないのか。真にグローバルな時代、AIが発展する時代に必要とされるのは、むしろロサドさんのようなひとか、少なくともロサドさんの魅力がわかるようなひとではないか。しかしいまだに「これからの時代に勝ち残るために必要な最先端のスキルを獲得するには……」という競争の文脈で教育が語られがちだ。それでいいのだろうか。それこそ時代遅れの発想のように私には感じられる。

GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)のような最先端のグローバル企業で活躍するひとももちろんすばらしい。「経済」がそのようなひとたちを必要としているのは間違いない。一方で、「時代」が必要としているのは、ロサドさんのようなひとではないだろうか。このようなことを言うと「危機感が足りない」「お花畑的発想」などと批判を受けそうなこのご時世ではあるが、私は言い続けたいと思う。今回、ロサドさんにその勇気と確信をもらった。

60周年にふさわしい神様からの贈り物

2019年10月31日にはロサドさんがイエズス会に入って60周年を迎えた。学校の教員たちから2つのプレゼントが用意された。

1つは、オリーブとレモンの木である。ロサドさんが暮らす庚午カトリックセンターの庭に植えられた。「何かをいただけるのなら、ずっと残るものがいい」というロサドさんの願いを受けて、スペインのアンダルシア地方にちなんで教員たちが選んだ。「ロサドさんのオリーブ」「ロサドさんのレモン」として、ずっと語り続けられるだろう。

もう1つは、東京への往復切符である。11月26日、38年ぶりに来日するローマ教皇が、上智大学内にあるクルトゥルハイムと呼ばれる小さな聖堂で、イエズス会の関係者だけのプライベートなミサを執り行う予定になっていた。現在の教皇フランシスコは、歴史上初めてイエズス会出身の教皇なのである。そのミサに参加してもらうために、募金を集めた。

私がロサドさんの小屋をあとにしたおよそ2週間後、広島学院の教員からEメールで写真が届いた。そこには教皇フランシスコと握手しながら談笑するロサドさんが写っていた。教皇フランシスコはアルゼンチン出身。ロサドさんとはスペイン語が通じる。ロサドさん、きれいに散髪しネクタイとスーツで決めてはいるが、またしても笑顔は少年のようである。

自分の名誉などひとかけらも求めたことはなく、イエズス会に60年間もの長きにわたってただ純粋に仕えてきたブラザーにとって、これ以上の光栄はないだろう。

教員からのEメールには次のように書き添えてあった。「やはり、神様はいい人にお恵みをくださるようです」。学院関係者はもちろん、ロサドさんを知るみんなが、この写真を見て心の底から感動を覚えたはずである。

その感動を少しでも、みなさんと共有したい。この記事は、私からのささやかなクリスマス・プレゼントのつもりである。この世界に愛され、この世界を愛す、すべてのひとへ……。

メリー・クリスマス!

いまごろ広島学院内の聖堂には、イエス様の誕生を祝う東南アジア風の馬小屋が、美しく飾られていることだろう。