相模原事件・植松聖死刑囚が刑場のある東京拘置所へ移送。最後に本人から届いた手紙は…

2020年4月8日、朝一番で横浜拘置支所に相模原障害者殺傷事件の植松聖死刑囚に接見に行った。そろそろ接見禁止になることは知っていたが、拘置所は電話での問い合わせなどには応じてくれないので、それを確かめるには足を運ぶしかない。

ノンフィクションライターの渡辺一史さんと一緒に、いつものように手続きを済ませたところ、係官から「ここにはもういません」と告げられた。どうやら7日朝に移送されたらしい。6日の接見が最後の機会だったわけだ。

横浜拘置支所から刑場のある東京拘置所へ

移送と聞いた時点で、もう接見禁止がついているだろうとは思ったが、渡辺さんがその日、札幌に帰ることもあり、見届けたいというのでその足で東京拘置所に行ってみることにした。移送先も教えてはくれないのだが、刑場のある東京拘置所であることは明らかだった。

東京拘置所に着いたのは10時半頃。接見申し込みの手続きをしたところ、やはり「面会はできません」とのことだった。

本人がいるかどうか確かめるために現金の差し入れをしたところ、それは認められた。死刑確定者は手紙も電報も含め外部とのやりとりがいっさいできなくなるため、現金を差し入れるのが確認手段になる。こちらがその日、拘置所に会いに来たことも相手に伝わるからだ。

裁判が始まって3カ月、接見を含む接触を始めてから3年近く、植松死刑囚との関わりはこれで終わったことになる。彼はもう家族や弁護士以外との接見が基本的にできなくなり、社会的には死を迎えたことになる。自ら控訴を取り下げて死刑を確定させたから、執行も比較的早いだろう。執行を回避するために再審請求というのも一般的だが、6日に確認した時、再審請求は全くやるつもりはないと言っていた。何よりも、死刑確定者をいつまでも延命させるのには反対だ、というのが彼の持論だから、覚悟はしているだろう。

差し入れ屋さんで聞いた「堕ちる」という言葉

先日、横浜拘置支所そばの差し入れ屋さんで、植松死刑囚に差し入れをした時、店のおばさんが「あれ、まだ面会できたの? もうオチルでしょう」と言っていた。死刑が確定したことを新聞で知っていたからだろうが、「オチル」という業界用語を何度も口にしたのが印象的だった。オチルは漢字で書けば「堕ちる」かもしれない。無期懲役などは「下獄」というが、死刑囚の場合は娑婆に別れを告げるということだ。

凶悪犯と言われる人物であろうと、死というのは重たいもので、きょう東京拘置所からの帰路、何となく重苦しい気持ちになった。私は死刑囚とのつきあいは、例えば宮崎勤死刑囚(既に執行)など10年以上にわたったから、植松死刑囚との3年弱は短い方だが、それでも比較的密に接見を重ねたから、いろいろなことを思い起こした。

3年近くに及ぶ接触の中で植松死刑囚の精神的変化

裁判が近づいてからは連日、報道陣が接見に押し寄せたのだが、2017年から18年にかけてあまり接見に来る人もなかった時期は、植松死刑囚は「何日も誰とも話さない日があるんです」と不安そうに語っていた。

4年近い独房生活で、植松死刑囚の精神状態にも様々な変化があった。事件から1年後の2017年夏頃は、まだ何かに取り憑かれたように持論を前のめりに語り、私が成育歴とか別の話をしようとすると「時間がないんです」とさえぎった。自分の考えを一人でも多くに伝えるという使命のために、無駄な時間を使いたくないということだ。

「時間がないんです」は当時の彼の口癖でもあった。それが精神的に不安定になった時期を経て、植松死刑囚は明らかに元気がなくなり、取り憑かれた感じがなくなった。

しかし今回の裁判を機に大勢の報道陣が押し掛けることになって、最近は再び前のめりになってイルミナティカードの予言を来る人全てに語っていた。裁判の間、連日、マスコミが押し掛ける中で、植松死刑囚にはある種の高揚感に包まれていた感じもあった。

それが再び、4月7日を境に、時々訪れる家族以外、誰も来ない生活、何日も誰とも口をきかない生活になったわけだ。恐らく強く「死」を意識したに違いない。本人もそれが怖くて、一時は控訴取り下げを撤回しようかという気になったようだ。

植松死刑囚から昨日届いた最後の手紙

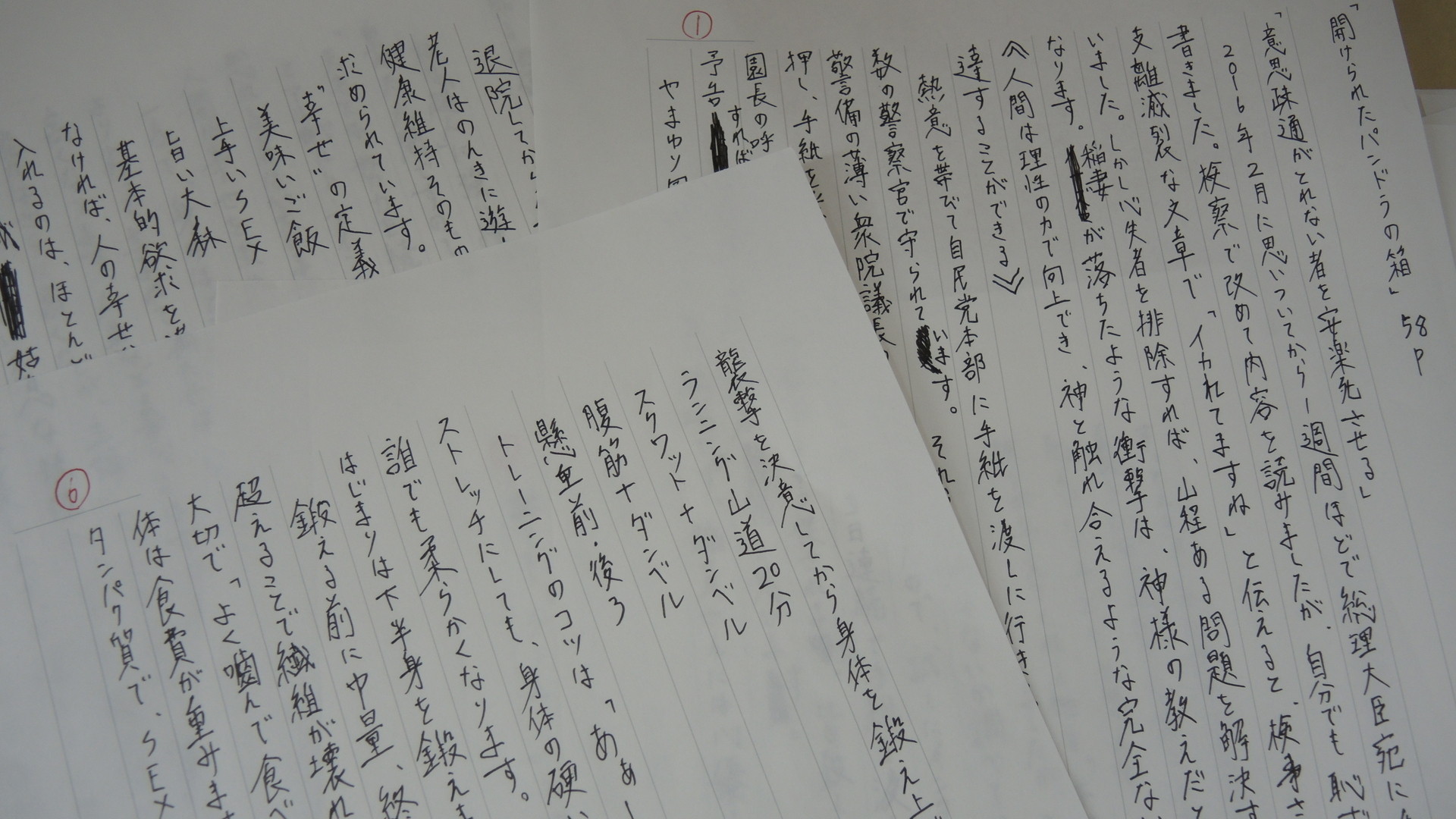

実は植松死刑囚が最後に発送した手紙が、移送された7日に私の手元に届いた。創出版刊『開けられたパンドラの箱』や『創』に彼が書いてきた文章について、ひとつひとつ全部読み返して修正したい箇所を書いてきたのだった。死刑囚の心理でもあるのだが、自分の事件が後世どんなふうに残るのか気にする、自分は執行されてこの世を去るのだが、記録はきちんと残したいという心理が働くらしい。植松死刑囚も恐らくそういう心境だったのだろう。

例えばどんな修正かというと、『開けられたパンドラの箱』のp62、植松死刑囚が津久井やまゆり園襲撃を決意して体を鍛え始めるという記述だ。現状では「ランニング上り坂20分、スクワット+鉄アレイ、腹筋+鉄アレイ、懸垂前・後ろ」などと実際にやったことが書かれているのだが、それをこう直してきた。

「ランニング山道20分、スクワット+ダンベル、腹筋+ダンベル、懸垂前・後ろ」

「上り坂20分」でも「山道20分」でも一般読者からすればどっちでもよいことだが、死を覚悟し、その後に何を残すか考える人間にとっては、大事なことなのだろう。月刊『創』の4月7日発売の5・6月合併号には、植松死刑囚の最後の獄中手記を掲載したが、裁判で語られた、仲の良かった女性との関係について、借金は返しているとか、最後に食事した女性とはどんな関係だなどと、くどいほど修正を書き込んでいる。

7日に届いた『開けられたパンドラの箱』などの直しも全編にわたって膨大な量なのだが、本人にとっては、これが最後という思いなのだろう。

死刑判決が出た時、犠牲者遺族や関係者から「執行直前まで自分の罪と向き合ってほしい」という言葉が発せられた。植松死刑囚は今でも、自分のやったことを「世直し」と思っているから、面会室でその話を聞いた時、「いや、罪とは思ってませんから」と、その言葉の表現にこだわり、聞いていて、「いやそこじゃないから」と突っ込みを入れたくなったが、「死」と向き合うことになるのは確かだろう。

世界中を震撼させた相模原事件は、植松死刑囚が「死」へ向けて後戻りできない一歩を踏み出した今、この社会にとってどんなふうに教訓化されるべきなのだろうか。コロナ騒動で一気に風化していくのは明らかだが、そうさせないために何ができるのか。私も今後打つべき方策を幾つか考えているところだ。