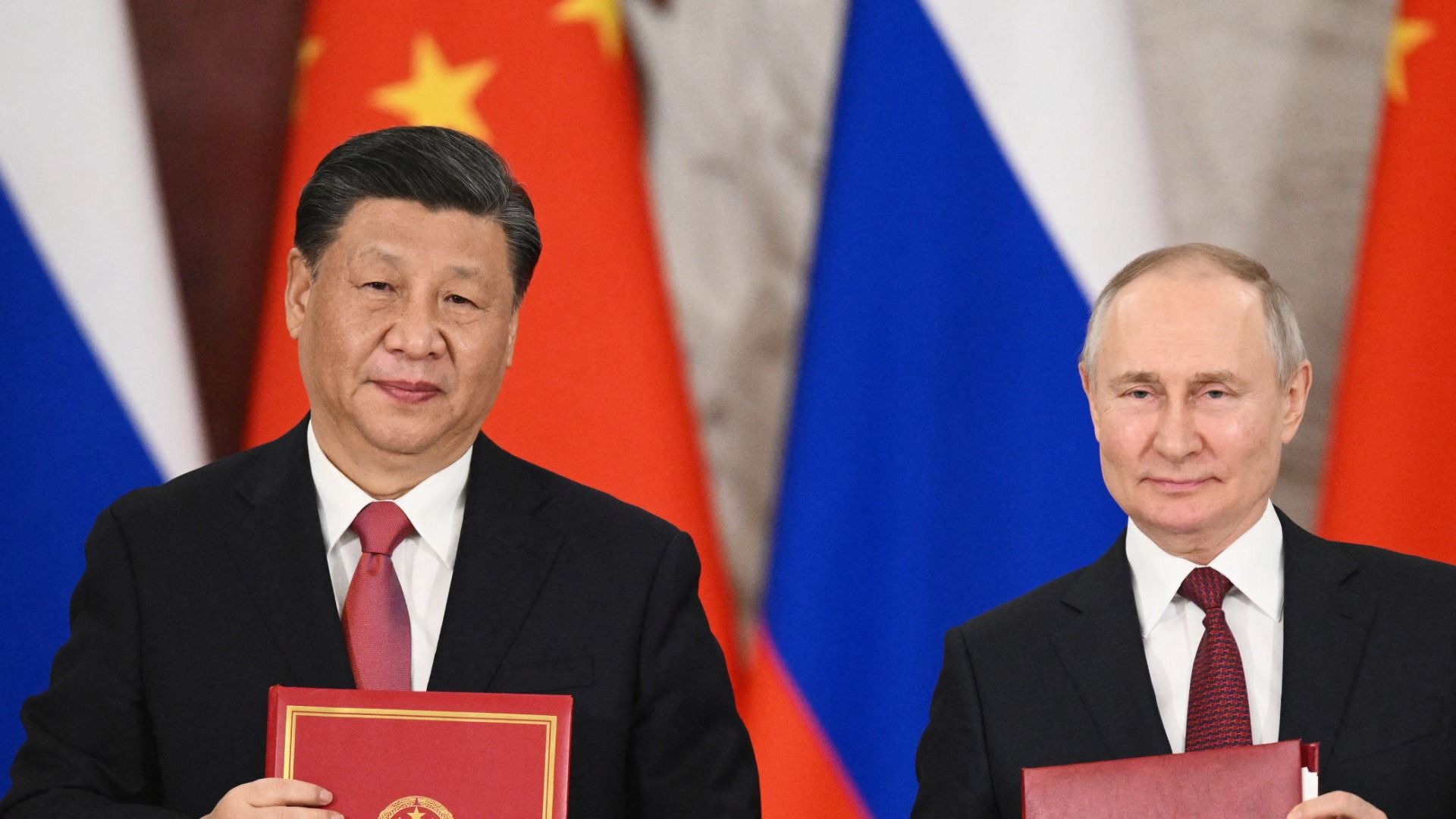

中露首脳会談で頻出した「多極化」は「中露+グローバルサウス」新秩序形成のシグナル

中露首脳会談で頻出した「多極化」という言葉は、アメリカの一極支配的先進国価値観による秩序ではなく、中国がロシアやインドと共にグローバルサウスを包含した世界新秩序を形成するシグナルである。

◆中露首脳会談で頻出した「多極化」という言葉

中露首脳会談では、両首脳の口から何度も「多極化」という言葉が飛び出した。

会談後の中露共同声明でも、以下のような形で4個所も「多極化」という言葉が出て来る。たとえば

●世界情勢は劇的に変化しており、「和平、発展、協力、ウィン‐ウィン」という歴史的潮流を阻害することはできず、多極化という国際的局面は加速的に形成されており、新興市場や発展途上国の地位は普遍的に増強されている。それは全地球的な影響力を持っており、自国の正当な権益を守りたいという地域や国家は絶え間なく増加している。

●「普遍性、開放性、包括性、非差別」を支持し、各国・地域の利益を考慮し、世界の多極化と各国の持続的発展を実現すべきだ。

●世界の多極化、経済のグローバル化、国際関係の民主化を促進し、グローバル・ガバナンスが、より公正で合理的な方向に向かって発展することを推進する。

●中国は、ロシアが公正的な多極化国際関係を築くために努力していることを高く評価する。

といった具合だ。

これらは何を意味しているかというと、アメリカの価値観だけが世界で唯一正しく、その価値観に合致しない国々は滅びるべきであるとして、アメリカが同盟国や友好国と小集団や軍事的ブロックを作り対中包囲網あるいは対露包囲網を形成して中露を崩壊させようとしていることへの、中露両国の強烈な怒りを表している。

ウクライナに軍事侵攻しているロシアに、このような共同声明を出す資格はないとは思う。

2022年5月1日のコラム<2014年、ウクライナにアメリカの傀儡政権を樹立させたバイデンと「クッキーを配るヌーランド」>や、同年5月6日のコラム<遂につかんだ「バイデンの動かぬ証拠」――2014年ウクライナ親露政権打倒の首謀者>で書いたように、たしかにアメリカのバイデン大統領は副大統領だった時に他国政府であるウクライナに内政干渉してクーデターを起こさせ、ウクライナの親露政権を転覆させた。その上でバイデンの意のままに動く親米政権(ポロシェンコ政権)を樹立させた。それまでウクライナはNATO加盟に関して「中立を保つ」として自国の平和を守ってきたのに、バイデンはウクライナ憲法に「ウクライナの首相にはNATO加盟への努力義務がある」とさえ書かせた。これは多くの国際政治学者が認めている事実で、国際法違反である。

それゆえにプーチンがアメリカに抗議するのなら分かるが、ウクライナに軍事侵攻するのは間違っている。あってはならないことだ。習近平も軍事侵攻には反対の立場にいる。

しかし、それを大前提としながらも、なぜ中露はここまで強烈に「多極化」を謳うのか?

そこには習近平の壮大な野望がある。

それは「中露+グローバルサウス」を中心とする新世界秩序の構築だ。

かつて日中国交を正常化させるに当たって、毛沢東は周恩来に「大同小異」と言わせた。

中国はロシアの軍事侵攻には反対であるものの、それを「小異」と位置付けて、「大同」に向かって突進し始めている。

◆共産中国誕生以来の発展途上国との結びつき

共産中国である中華人民共和国誕生以来、毛沢東は発展途上国との提携を強化せよと指示した。中華人民共和国の国連加盟を目指すためだ。その指示に沿って1954年に中国の周恩来総理はインドのネール首相と会談し平和五原則を発表した。これに沿って1955年に開催したバンドン会議が、のちのアジア・アフリカ会議の軸になっている。バンドン会議の参加国の多くは第二次世界大戦後にイギリス、フランス、アメリカ、オランダあるいは日本(大日本帝国)などの「帝国主義」の植民地支配から独立したアジアとアフリカの29ヵ国で、その時すでに世界人口の54%を占めていた。

以来、中国とアフリカの結びつきは尋常ではなく強固で、中国のどの大学にも「アジア・アフリカ研究所」があり、どの行政機関にも「亜非処(アジア・アフリカ部局)」というのが設立されていたほどだ。習近平政権になってからは、トランプ政権時代に黒人差別が激しかったために、中国とアフリカ53ヵ国との結びつきを、一層強化させることに貢献している。

中国はまた「発展途上国77+China」という枠組みの国際協力機構を持っており、南米やASEAN諸国を含めた発展途上国の頂点に立っていることを自負している。

「BRICS+」という新興国同士のつながりや、中央アジアを中露側に引き付ける「上海協力機構」という枠組みもある。

残るは「中東」だけだった。

◆中国がイラン・サウジ和睦の仲介をしたことによって新秩序形成は決定的となって

拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の【第二章 習近平が描く対露『軍冷経熱』の恐るべきシナリオ】で書いたように、ウクライナ戦争が始まる前から中国は中東諸国との緊密度を高め、石油人民元への移行を求めてきた。アメリカによる制裁が与えるリスクを回避するためだ。

その続きとして今年3月10日に中国の仲介でイランとサウジアラビアを仲直りさせたのである(参照:3月12日のコラム<中国、イラン・サウジ関係修復を仲介 その先には台湾平和統一と石油人民元>)。これほど大きな地殻変動はなく、事態は石油人民元や台湾平和統一へのメッセージを超えて、世界秩序を変える方向に動き出しているのだ。

このことに注目しなければならない。

◆シリア大統領が間髪入れずにモスクワを訪問しプーチン大統領と会談

このときに見落としてならないのは、まるでスタンバイしていたように3月15日にシリアのアサド大統領がモスクワを訪問し、プーチン大統領に会ったことだ。

シリアはアメリカが敵視する国の一つで、アサドとプーチンは仲が良い。

一方、トルコのエルドアン大統領も、NATOに加盟しながらも、個人的にはプーチンとは昵懇(じっこん)の仲である。

シリア内戦ではシリアの反政府勢力をトルコが支持していたので、シリアとトルコは国交断絶状態だった。ところが2022年12月28日、トルコとシリアの高官がモスクワを訪問して「ロシア・トルコ・シリア」の3ヵ国会談が行われ、プーチンが3カ国間の機構設立を提案したとのこと。これはちょうど、2022年12月13日のコラム<習近平、アラブとも蜜月 石油取引に「人民元決済」>に書いた2022年12月7日の習近平によるサウジアラビア訪問と呼応した動きだ。

シリア内戦は、もともとアメリカのネオコン(新保守主義者)の根城である全米民主主義基金会(National Endowment for Democracy=NED)が2010年~2011年にかけて起こした「アラブの春」(カラー革命)と言われる民主化運動でにより始まった内戦だ。NEDは1983年に「他国の民主化を支援する」という名目で設立された。実際は多くの国をアメリカの一極支配下に置くというのが目的だ。

アラブの春により、エジプトでは30年続いたムバーラク政権が、リビアでは42年続いたカダフィ政権が崩壊した。しかしシリアではアサド独裁政権が40年にも渡って続いており、まだ打倒されていない。だからアメリカはアサドを目の敵にしているが、アサドの背後にはロシアやイランなどがいる。

そのイランとアメリカの同盟国だったはずのサウジアラビアを中国が仲介して和睦させたように、実はプーチンが仲介してシリアとトルコを和睦させようとしている。

今年3月15日のアサドとプーチンの会談では「トルコとシリアの和睦」に関しても話し合われたようだ。

アメリカができなかったことを、中露が実現する。

これはとてつもない地殻変動を招く。

◆実はアフリカの多くの国はプーチンを支持している

冷戦時代、旧ソ連はアフリカの多くの国に軍事支援や経済支援を提供していた。冷戦終結後のロシアにとってアフリカの重要性は薄れ、影響力が弱まった時期もあったが、ウクライナのクリミア半島を併合した後、ロシアは再びアフリカに注目し、20ヵ国前後のアフリカ諸国と次々と軍事協定を締結してきた。アメリカの干渉はアフリカに混乱を招き、今となってはロシアこそが自国を助けてくれるというアフリカ諸国は少なくない。

そのため、2022年3月2日における「ウクライナからのロシア軍即時撤退の国連決議案」では、アフリカの国は「反対1、棄権17、不参加8」で合計26ヵ国がロシアを非難しなかった。

また、習近平が訪露してプーチンと会った今年3月20日、実は同時に「多極世界におけるロシア・アフリカ会議」がモスクワで開幕していた。その閉幕式でプーチンは「今後もアフリカとの協力関係を深め、200億米ドルを超える国際組支払いを免除する」と表明している。

こうして、中露共同声明の舞台は準備されていたのである。

◆「中露+グローバルサウス」新世界秩序形成の動きに鈍感な岸田政権

このような動きを知っているのか否か定かではないが、おそらく、そのような大局的動きは目に入っていないであろう岸田首相は、習近平がプーチンと会談しているその時を狙ったようにウクライナを訪問した。

ウクライナはアメリカを中心としたNATOの武器提供によってロシアと戦っている。NATOのメンバー国でない日本は、中立的な立場で停戦交渉を促すことができる数少ない国の一つだが、岸田政権はその大きな役割を放棄して、あくまでも戦争を継続させる方向にしか動いていない。

「必勝しゃもじ」をゼレンスキー大統領にプレゼントしたことから考えて、「戦いを続けることは、ウクライナ国民の命をより多く奪うことだ」ということも考えずに、和平に向かって動こうとはしてないのである。せっかく果たせるはずの、日本の大きな役割を自ら放棄したのに等しい。

かつてアメリカに原爆を落とされる寸前まで、日本人の命を奪ったあの戦争で「欲しがりません勝つまでは」と叫ばされた標語を忘れたのか――。