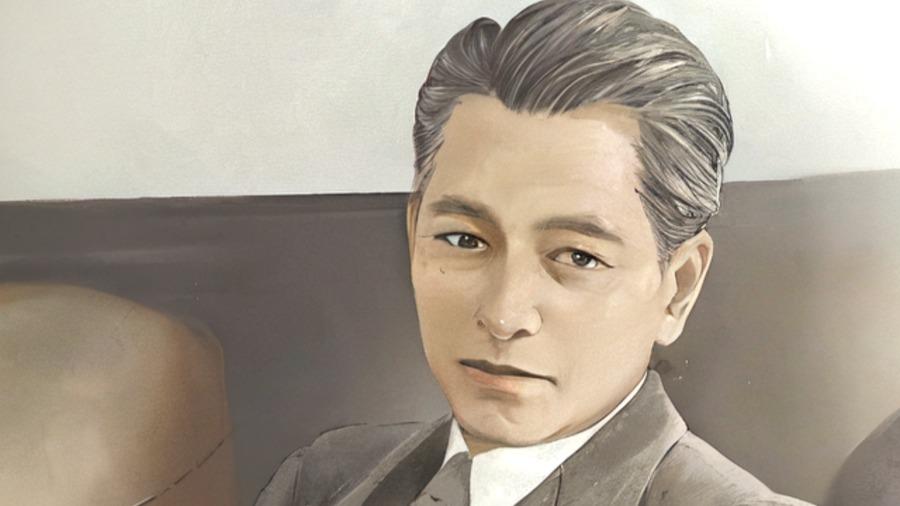

【白洲次郎】イギリス紳士にして心はサムライ!鉄の精神で日本を守った“参謀”の生き様とは?

1945年8月15日、日本は総力戦で挑んだ太平洋戦争に、はかり知れない犠牲を出して敗北します。無条件降伏を表明したことで、ひとまず国民は銃撃や爆撃の恐怖からは解放されました。

しかし世界史を見わたしたとき、戦いに負けた国の末路というのは、どうなったでしょうか。例えばスペインに滅ぼされたインカ帝国や、アヘン戦争に負けた清。天文学的な賠償金を突きつけられたり、植民地となって搾取され続けた国もありました。

また信仰の強制や言語・文化の矯正、ひどいケースでは国民が勝者の奴隷となってしまった例も存在しました。

終戦直後の日本人も「私たちはどうされてしまうのか」という恐怖と、そもそも「どうやって生きていけば」という不安に、多くの人が飲み込まれていたのです。

しかし、そのような中にあっても「必ず日本を復興させる」「皆の権利を守り通す」と、希望や志を失わずに立ち向かった人もいました。その1人が“白洲次郎(しらす・じろう)”という人物でした。

のちに妻の正子さんは彼を「平和な世の中よりも、乱世で通用するような野人」と評しました。有名な三国志の物語では、もっとも勢力を広げた曹操という武将が“乱世の奸雄”と評されるエピソードがありますが、それにも重なります。

もしかすると白州次郎も、平時では「みんなと同じようにしない」などと言われ輝けなかった可能性もありますが、その才能は日本が本当の危機に瀕している時にこそ、発揮されました。

最高の“貧乏クジ”を引き受ける

さて、日本の舵取りは何事も、アメリカ占領軍“GHQ”の許可が必要となり「その土地と建物は没収」「その組織は解体せよ」「そのルールは禁止だ」などと言われれば、すべて従わなくてはなりません。

そのため企業も政治家も、GHQにだけは睨まれないよう、ご機嫌取りをしたりゴマをするように接したりする人も、少なくありませんでした。

終戦後、日本の総理大臣は“吉田茂(よしだ・しげる)”という人が就任していましたが、こんな状況では首相といっても、そのほとんどは彼の思い通りにはなりません。

下手をすれば操り人形となって終わるだけ・・その未来を避けるため、特別に呼び寄せた人物こそが、白洲次郎です。

立場的には“参与”という肩書きでしたが、いわば軍師や参謀の立ち位置であり、日本政府の切り札とも言える存在でした。

・・とはいえ正直、その役目は誰が見ても貧乏クジです。なにしろ戦いに勝利したり、利益をもぎ取れる可能性があれば、携わった人間は英雄になれる可能性もあります。

ところが敗戦直後では、資金も戦力も名声も、何もありません。

「主張を通していただければ、これが見返りです」「あまり追いつめると反撃しますよ」など、駆け引きできる材料は一切ナシ。普通に考えると、出来ることと言えばGHQに「どうか大目に見てください」と頭を下げるくらいかも知れません。

従順ならざる日本人

しかし白洲次郎は、その役目を自分の使命とばかり、引き受けた上で言いました。

「我々は戦争に負けたが、奴隷になったのではない」。GHQ相手でも堂々と意見し、それは当然のごとくはね返されますが、何度も何度も足を運んで主張しに来ることもあり、ときにアメリカ側を辟易させました。

それは、もちろん食い下がる意図もありましたが、一方で未来を考えての行動でした。ここで、国づくりのすべてがGHQの意向で決まれば、のちの日本人が「どうせ全部、アメリカに決められたのだし」と、自立する意志を無くしてしまいかねません。

しかし白洲次郎が日本人として引き下がらない姿を見せれば、それに続く意志や「自分たちのことは、自分たちで決めるんだ」という想いも生まれます。それを見越して、あえて極端に思われるほどに行動していたのでした。

のちに彼はGHQから「唯一の、従順ならざる日本人」と呼ばれることになります。

一方で白洲次郎は精神論のみならず、瞬時に状況を見極める観察眼をもち、交渉の実力もずば抜けていました。日本側の要求が通りそうになると、アメリカ本国や上層部の気が変わらないうちに、素早く外堀を埋めて、最終決定に持ち込みます。

“速きこと風のごとし”といった具合でバシバシ進める一方、ただ堂々と主張するだけでなく、必要であれば「どうか、お願いします」と頭を下げることも厭いませんでした。

本当の誇りは失わない一方、面子にこだわった“エラそう”とは真逆で、相手への敬意や協力者への感謝も忘れない性格で、1人の人間として彼を慕う人物も多かったと言います。

『ノブレス・オブリージュ』の精神

白洲次郎の生き様を見るとき、若かりし頃イギリスに留学した過去を、外して考えることはできません。

英国紳士としての品格や、何かに依存するのでなく、自らのポリシーに拠って立つ流儀。そして人は自らの地位が高くなるほど、社会へ果たさなければならない義務を負うと考える『ノブレス・オブリージュ』の精神を学んだことが、日本で大きな力を発揮しました。

彼は知人が社長へ昇格すると、就任のはなむけにこう伝えたと言います。「地位が上がるほど“役得”よりも、“役損”が増えることを覚えておくように」。

また一方で、幕末以前に武士たちが抱いていたサムライの精神も併せ持ち、国のためにすべてを捧げる覚悟で、改革に着手。

日本は敗戦で多くの再スタートを迫られましたが、白洲次郎はそれを改革のチャンスとも捉え、戦前から続いていた汚職や、利権ばかりを目指す組織の仕組みを、改変しました。

また彼は、こうも言いました。「普通の家庭だって、いつまでも借金や援助だけではやっていけないだろう?」。国も企業も、本当に壊滅して助けが必要なときには支援が必要ですが、戦後に少しずつ土台が固まってくると、自立の精神を重視して援助から脱する形を目指しました。

政治家としては、今でいう経済産業省のトップもつとめましたが、日本は資源が乏しいため国内だけを考えず“輸出マインド”で、いずれ世界に打って出られる仕組みを整えて行きました。

そして、それをあるていど見届けると「もう役目は終わった」とばかり、周囲が驚くほどあっさり役職を退き、民間人へと戻って行ったのです。

なぜ先進国の仲間入りできたのか?

いま世界を見渡せば、自国に豊富な資源があるにも関わらず、その利権は海外の強国に握られ続けている国もあります。

たとえばアフリカの国々の中には独立を果たし、相当なポテンシャルがあるにも関わらず、植民地時代の「自分たちでは何かを作らず、海外の製品を買うだけ」というマインドから、抜け出せ切れない国もあります。

また援助なしでは立ち行かず、そこからの脱却が出来ない構図に、発展を妨げられている国もあります。戦後の日本も、そうした道を辿る可能性は十分にありました。

私たちは日本の戦後史に触れるとき、日本の技術力や朝鮮戦争による特需、そこから高度経済成長して・・といった歴史の流れで、何となく「上手く発展できた」と理解しがちです。

しかし焼野原で敗戦国という絶望的な段階から、その状況に屈さず先見の明をもって奔走した、白洲次郎のような人がいたという事実。そして彼以外にも、日本を立て直す志をあきらめず、血の滲むような努力で力を合わせた結果、戦後の発展があったという事実を、忘れないようにしたいと感じます。