「日本の司法を信じたい」~美濃加茂市長の弁護団が上告趣意書提出

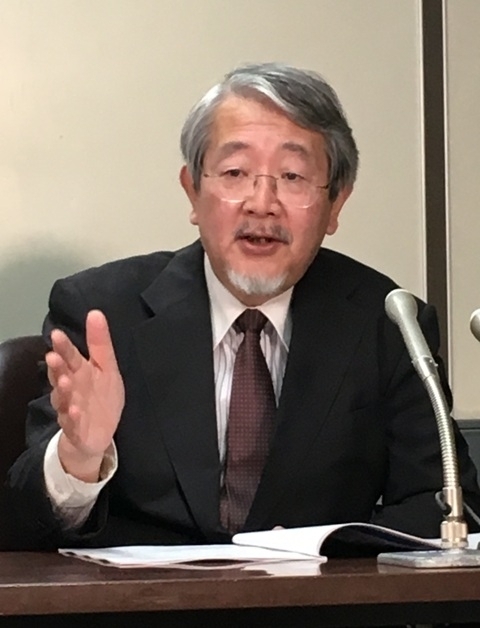

市議時代に業者から現金30万円の賄賂を受け取ったとして収賄罪で起訴され、一審無罪、控訴審で逆転有罪となり上告中の藤井浩人・美濃加茂市長の弁護団(郷原信郎主任弁護人)が、最高裁に上告趣意書を提出したと発表した。弁護団は、控訴審判決は、二つの点で判例違反に当たり、さらに重大な事実誤認があると訴え、控訴審判決を破棄して「控訴棄却」の判決を下し、一審の無罪判決を確定させるよう求めた。また、無投票で3選が決まったばかりの藤井市長は、「司法の正義を信じたい」と述べ、改めて身の潔白を強調した。

【原判決の経緯】

業者を職権で呼んでみたものの…

控訴審が行われた名古屋高裁では、贈賄に問われた業者を取り調べた警察官が検察側の証人として証言したほか、裁判所の職権で業者の証人尋問を行った。業者は、自治体との契約書を偽造するなどして3回にわたり金融機関から6100万円をだまし取った有印公文書偽造、同行使、詐欺をふくめ、懲役4年が確定し、この時点で服役中だった。

この業者は、一審でも証言をしたが、弁護側は藤井氏への贈賄を語る見返りに融資詐欺の余罪の立件が控えられた「司法取引」があった可能性を指摘し、虚偽供述の動機があると主張した。検察官と業者が連日、長時間にわたる打ち合わせを行っていたことも明らかになった。

名古屋高裁は、”素の記憶”を聞くためとして、検察官に打ち合わせをしないよう求めたが、業者は、自身の元弁護人(元検事)を通じて、自分の裁判記録のほか藤井氏への一審判決まで取り寄せて読んでいた。そのため、控訴審判決は「当裁判所の目論見を達成できなかった」などとして、業者の控訴審での証言を事実認定の根拠にはしていない。控訴審では、一審の裁判官が信用性なしと判断した、一審での業者証言を、独自に解釈して信用性ありと判断し、有罪判決の根拠とした。

被告人の言い分は聞かず

藤井氏は、控訴審に毎回出廷していたが、名古屋高裁は被告人質問は行っていない。裁判所は、主張が対立する一方の業者の話だけを聞き、藤井氏には一言の反論の機会も与えずに逆転有罪としたことになる。

【判例違反その1】

「事実の核心をなす」事実は取り調べられたか

上告趣意書によれば、昭和31年大法廷、昭和34年第2小法廷の判決は、一審が無罪とした事件で、控訴審が有罪とするには、次のような手続きが必要だと示している。

1)書類審理だけではなく、新しく事実調べを行わなければならない

2)取り調べる事実は、「事件の核心をなす」事実でなければならない

3)被告人がこれに対する意見弁解を述べる機会を与えられなければならない

弁護団は、名古屋高裁が一審公判での業者証言記録を最大の根拠に逆転有罪としたことは、新たな事実調べを行わず書面だけで判断したに等しく、上記判例の1)と2)に反する、としている。

弁護人の喜田村洋一弁護士は、「紙に書いたことだけで判断した。どう見ても、最高裁判例に反する」と言う。

控訴審は江戸時代のお白州以下、と

さらに、3)に関して、喜田村弁護士は、次のように指摘する。

「江戸時代に『両方聞いて下知をなせ』という言葉があった。裁きに当たっては、両方の言い分をちゃんと聞きなさいということ。近代的裁判以前の江戸時代でもなされていたのに、名古屋高裁は毎回出廷していた藤井さんに何も聞こうとしなかった。近代的な裁判の名に値しない」

東京高裁裁判長として20件の逆転無罪を出した経験があり、本件の上告審で弁護人となった原田國男弁護士も、自身の経験からこう言い切る。

「控訴審の実務として、無罪を破棄する時に被告人質問をやるのは、ルールとして定着している。普通の裁判官であれば、必ずやる。むしろ、被告人質問さえやれば十分なのか、という問題が論議されなければならない」

【判例違反その2】

控訴審判決は判例の空洞化を図る判決の典型、と

また、上告趣意書は、一審判決には事実誤認があるとして破棄するためには、控訴審裁判官の心証だけでは十分ではなく、一審の判断が「論理則、経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要」とした平成24年最高裁第一小法廷の「チョコレート缶事件」(覚せい剤がチョコレート缶の中に隠されて密輸された事件)の判決を引いて、本件ではその判例にも違反している、としている。

元東京高裁裁判長で、本件弁護人の原田國男弁護士は、こう指摘する。

「かつては、控訴審の裁判官は自分の心証を優先させていた。この最高裁の判断が出て、(有罪の)心証があっても、論理則経験則違反を合理的に示せなければ、心証は後退させなければならない。にもかかわらず、実際には自分の心証に沿って有罪と判断して、最後の方にチョロチョロッと論理則経験則違反に言及しただけの『隠れ心証優先説』の判決も出て来ている。これは、旧来の心証優先説への密かな回帰であり、判例の空洞化を図るもので、本件の控訴審判決はその典型」

その一例として原田弁護士は、現金を渡したとする場面での業者の証言を、一審が「臨場感がない」として信用性を退けたことについて、控訴審判決が「供述の信用性の判断における経験則に反する」と批判した点を挙げる。

「全然経験則に反してない。それどころか、臨場感がない場合には、信用性に疑問を持つのが、むしろ経験則なんです。ほかにも、あちらこちらに最高裁の判例、思想をまったく理解していない判断が出ている」

「市民によい結果を伝えることを確信している」と

藤井市長は、昨年11月の控訴審判決の後、「裁判を戦いながら市長を続けることについて市民に信を問う」として辞職し、今年1月の出直し選挙で圧倒的な票数で再選を果たした。さらに、任期満了に伴い、今月14日に告示された市長選は、藤井氏以外に候補者がなく、無投票で当選が決まった。

上告趣意書の提出を受けて、藤井氏は次のように語った。

「私の言い分を一言も聞くことなく、有罪判決を下した控訴審がいかに誤りであるか、いかに私が潔白であるかを、(上告趣意書で)完璧に論証していただいた。私は、日本の司法を信じたいと思う。この上告趣意書が、最高裁の方々にしっかり受け止められ、私の無実が、私の潔白が真実であることが明らかになること、そして私の無実を信じ、美濃加茂市長として信任をいただいた美濃加茂市民の方に必ずやよい結果をお伝えできることを確信している」

(本文はここまで)

【資料】

上告趣意書が引用した判例より

[昭和31年7月18日最高裁大法廷判決]

第1審判決が被告人の犯罪事実の存在を確定せず無罪を言い渡した場合に、控訴審裁判所が何らの事実の取調をすることなく第1審判決を破棄し、訴訟記録並びに第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって、直ちに被告事件について犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をすることは、刑訴第400条但書の許さないところである。

検察官から控訴の申立があり、事件が控訴審に係属しても被告人等は、憲法31条、37条等の保障する権利は有しており、その審判は第1審の場合と同様の公判廷における直接審理主義、口頭弁論主義の原則の適用を受けるものといわなければならない。従って被告人等は公開の法廷において、その面前で、適法な証拠調の手続が行われ、被告人等がこれに対する意見弁解を述べる機会を与えられた上でなければ、犯罪事実を確定され有罪の判決を言渡されることのない権利を保有するものといわなければならない。それゆえ本件の如く、第1審判決が被告人の犯罪事実の存在を確定せず無罪を言渡した場合に、控訴裁判所が第1審判決を破棄し、訴訟記録並びに第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって、直ちに被告事件について犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をすることは、被告人の前記憲法上の権利を害し、直接審理主義、口頭弁論主義の原則を害することになるから、かかる場合には刑訴400条但書の規定によることは許されないものと解されなければならない。

[昭和34年5月22日最高裁第2小法廷判決]

第1審判決が起訴にかかる第1の(一)ないし(五)の各収賄の公訴事実中(三)の所為につき犯罪の証明がないとして被告人に対し無罪を言い渡した場合に、控訴裁判所が右判決を破棄し、右(三)の所為につき被告人の職務権限について事実の取調をしただけで、事件の核心をなす金員の授受自体についてなんら事実の取調を行うことなく、訴訟記録及び第1審で取り調べた証拠のみによって犯罪事実の存在を確定し、有罪の判決をすることは、刑訴第400条但書の許さないところである。

[平成24年2月13日最高裁第1小法廷判決]

控訴審における事実誤認の審査は、第1審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則、経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきものであって、刑訴法382条の事実誤認とは、第1新判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることをいうものと解するのが相当である。したがって、控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。