ちいさな町の農業と食文化を将来につなぐプロジェクト〜なぜ始まり、誰が担うのか〜

先日「都市の企業・働き手は地方から何を得て、与えるのか〜〜サテライトオフィスや副業がつなぐ未来〜〜」という記事で、東京などの都市を本拠地とする企業や個人が地方の課題解決の一助となる動きを伝えた。今回は、地方に暮らしながら、より直接的に地域社会の課題に向き合う働き方として、徳島県神山町の「フードハブ・プロジェクト」を紹介したい。

IT企業のサテライトオフィスで有名な神山町で、町を将来に残す新たな動き

徳島県の山あいに位置する神山町は、2011年前後から名刺管理サービスのSansanなどIT企業のサテライトオフィスが増え、働き盛りの世代の移住者を呼び寄せたことで一躍有名になった。徳島サテライトオフィスプロモーションサイトによると、2018年5月現在16企業が神山町にサテライトオフィスを開設している。

2011年に町の歴史上初めて人口の転入が転出を上回ったが、その後また減少が続き、2018年3月末の人口は5,399人。地域活性化の成功モデルと言われる神山町であっても、このままでは維持が難しい。そこで町は2015年、働き盛りで子育てをする世代でもある49歳以下の住民や町職員を集めて議論を重ね、「まちを将来世代につなぐプロジェクト」実行プランを策定した。現在このプランを元に、フードハブ・プロジェクトも含む複数の事業が進行中だ。

「可能性が感じられる町」を目指して〜農業と食文化を次世代につなぐプロジェクト〜

実行プランでは、人が移り住んでくる、還ってくる、あるいはとどまることを選択する地域には「可能性が感じられる」なんらかの状況があるとし、その構成要素として以下の7つを掲げている。

・人がいる

・いい住居がある

・よい学校と教育がある

・いきいきと働ける

・富や資源が流出していない

・安全性がある

・関係が豊かで開かれている

確かに、これらの要素が満たされていない場所で暮らしていくのは不安が多い。一方、人口減少や高齢化に直面している地域は、放っておけばこれらの要素をどんどん失っていくであろうことも想像できる。

そうならないための具体的施策が、前述の町職員と住民合同のワーキンググループにより検討された。その中でも、「食べる」というテーマの元に集まったメンバーが耕作放棄地の問題や地域内経済循環の実現という課題をいかに解決するかを議論し、発案したのがフードハブ・プロジェクトだ。

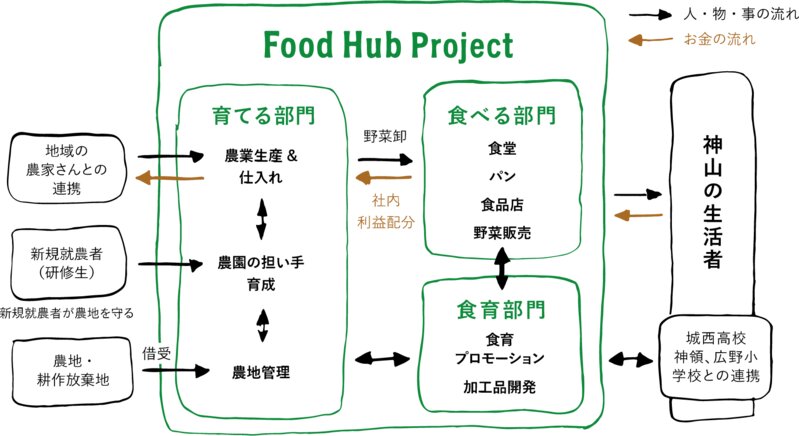

「フードハブ(Food Hub)」とはアメリカの農務省が推奨する考え方で、生産者の顔が見える関係を大切にしながら農産物を流通させ、ビジネスとして成り立たせていくことを指す。神山町に設立された株式会社フードハブ・プロジェクトはこの考えを元に、地域の農業と食文化を次の世代につないでいくため、新規就農者の育成、地域のレシピの継承、食堂、パン・食品店の運営、保育園や学校向けの食育活動などに取り組んでいる。

都会の人に売るためではなく、地域の人が買うためのものを作る

株式会社フードハブ・プロジェクトの支配人(COO)を務める真鍋太一さんは自分たちについて、「食堂やパン屋をやる会社だと見られがちだけれど、農業の会社です。神山の農業を次の世代につなぐためにやっているんです」と語る。

昨今、「農業の6次産業化」といって、農産物を生産する1次産業だけでなく、食品加工(2次産業)、流通・販売(3次産業)まで一貫して取り組むことで農産物の付加価値を高め、農家や地域の収入増や持続可能性を高めることが推奨されている。フードハブ・プロジェクトが目指すのも同じことだが、特徴的なのは都会ではなく、地元で消費されるための商品開発をしているという点。

農産物の加工品単体で見れば、都会の消費者向けにおしゃれにパッケージした商品の方が高く売れるかもしれない。でも、彼らが目指しているのは地域の人が地域内で作られたものを買い、お金が地域に還元される状態だ。今の日本で一般的な消費のあり方を考えると、生活のために買うモノのほとんどが地域外で作られたものだろう。それではお金は外に流出していくばかりだ。その流れを変えるのが「地産地食」という考え方で、そのために食堂やパン・食品店をやっているのだ。

例えばパン屋の商品のメインは、地元の人の普段の食事を支える食パンである。それ以外には、地元で取れた野菜を使った惣菜パンを作っている。

筆者も食パンを買い、自宅でトーストにして食べてみたが、噛むほどに味わいがあり、とても美味しい。一斤300円と、都会のおしゃれなパン屋さん並みの価格だが、それ以上のクオリティだと感じた。真鍋さんによれば、これでもギリギリの値段だという。

この食パンを売り出してみると、地元のおばあちゃんたちから「耳が固くて食べられない」という声が上がり、「飲める食パン」をコンセプトに「超やわ食パン」も開発した。こちらは500円だが、好評だそう。真鍋さんは「高いけど美味い、とおばあちゃんたちが買ってくれるのは、『地域の人たちのため』という開発思想があるからだと思っている」と言う。

地域のためのプロジェクトに、地域内外から人が集まる

現在二十数名いるスタッフの中には、地元出身者もいれば移住者もいる。

町のワーキンググループに住民の立場で参加した真鍋さんは、2014年に妻子とともに移住してきた。神山町にサテライトオフィスを持つ株式会社モノサスの社員でもあり、個人的には生産者と消費者をつなげるイベントを開催するなど、「食」への取り組みを模索してきた人だ。

農業長を務めるのは白桃薫さん。神山で代々続く農家の息子であり、町役場の職員として農業の課題に取り組んできた。ワーキンググループでは、フードハブ・プロジェクトのコンセプトにつながる「神山のために、小さいものと小さいもの、少量生産と少量消費をつなぎたい」という思いを共有し、町長や関係者の前で「役場をやめてでもフードハブの事業をやりたい」と宣言したそう。

その他、食堂のメニュー開発や調理をするのは東京でカフェやレストランの立ち上げも経験した料理人や大手企業の社員食堂で働いていた人、パンを焼いているのは東京の有名なパン屋で修行を積み独立を考えていた人、保育園や学校で食育を行うのは関東の学校で教師をしていた人……などなど、多様な人材が集まってプロジェクトを動かしている。

相手の顔が見える小さな仕事がもたらす喜び

都会から離れた人口約5500人の小さな町に人が集まり、まだ成功するかどうかもわからない新しいことにチャレンジしているのはなぜだろう。

ひとつには、白桃さんの「神山のために、小さいものと小さいもの、少量生産と少量消費をつなぎたい」という言葉の通り、小さいからこそ得られる仕事の楽しさというものがある。

従来の起業や新規事業開発の感覚では、5000人の人たちをターゲットとしたモノの生産や販売というビジネスにはあまり魅力が感じられないだろう。しかし、先の「超やわ食パン」のエピソードのように、目の前の人が喜んでくれる仕事というのは、大きな充実感をもたらしてくれるものだ。

また、「まちを将来世代につなぐプロジェクト」のプランはどれも、対象とする範囲は小さくとも時間軸でみるとスケールが大きい。また、目指すゴールは売上や利益以外のところにある。うまくいったかどうかは、今の子供たちの世代がこの町で希望を持って暮らすことができているかどうかで判断されるのだ。短期的な売上や利益を追うことの弊害を感じさせられる問題や事件が多発している昨今、「長期的な町の持続」という別の目標に向かって仕事をすることに魅力を感じる人も多いのではないだろうか。

こういった事業は「社会的企業」と呼ばれ、かつては強い志とあふれるバイタリティを持った一部の人でなければチャレンジできないような状況があった。しかし今は、地方自治体も国も地域や社会の今後に対して危機感をもち、様々なサポートが提供されるようになった。リーダーだけでなく、フォロワーとして事業を回していく人材を求めているところも増え、「人の役に立ちたい」「やりがいのある仕事をしたい」というある意味普遍的な希望を持つ普通の人たちが、そういった仕事を見つけるチャンスが増えていると感じる。

新年度が始まって1ヶ月経った今、自分の仕事や生き方に迷いを感じている人もいるかもしれない。そんな時は、まずは気になる場所や人を訪ね、自分の目で見て、話を聞いてみることだ。きっと、自分なりの善い働き方のヒントが得られるだろう。

フードハブ・プロジェクトで働く方々へのインタビュー記事