【乾癬の最新研究】サイトカインがカギ?症状と治療の最前線に迫る

【乾癬とは?発症メカニズムとサイトカインの関係】

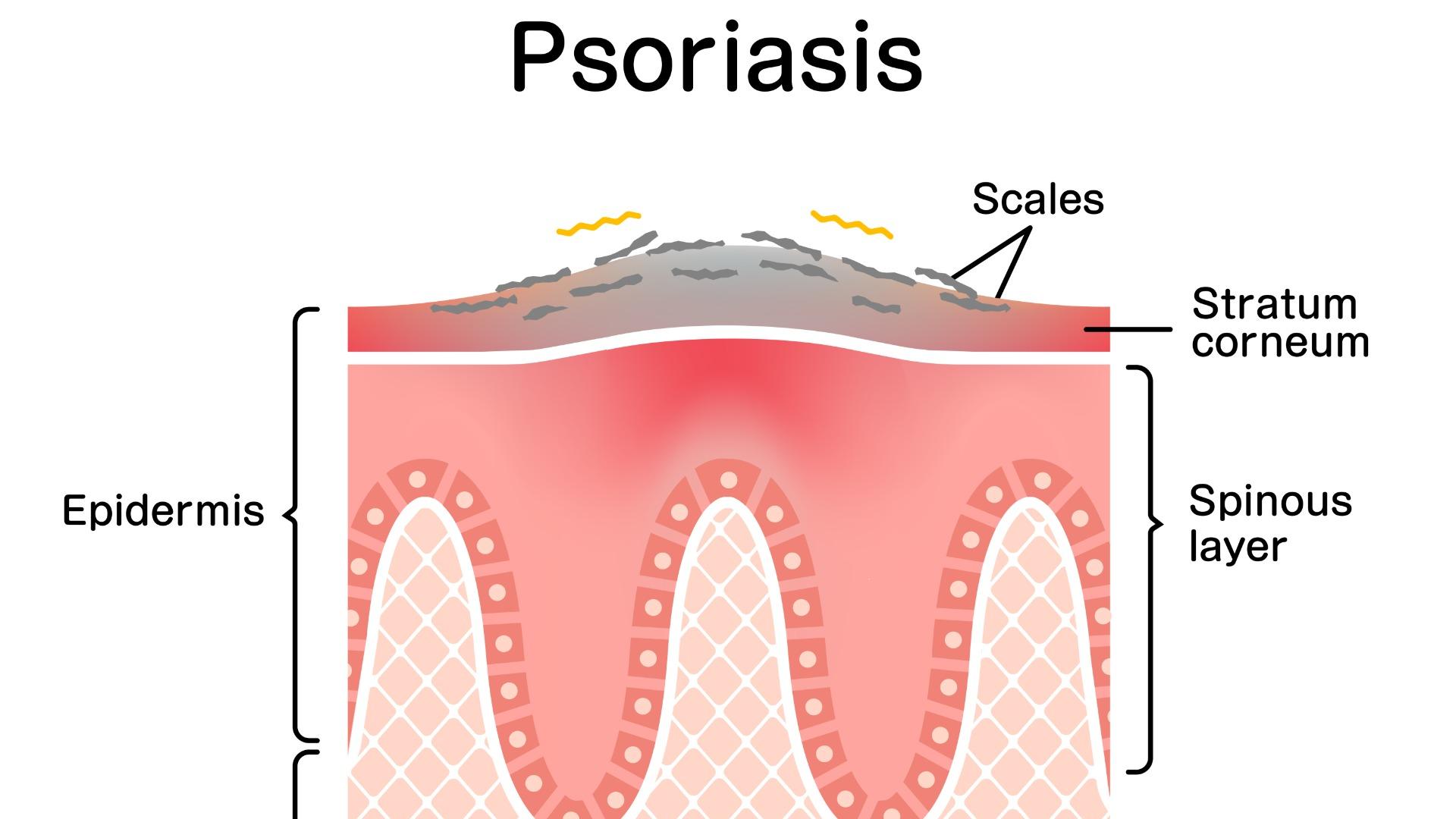

乾癬は、皮膚に赤みを帯びた発疹や鱗屑(りんせつ)が生じる慢性の炎症性皮膚疾患です。世界人口の約0.84%が罹患していると言われ、日本でも近年患者数が増加傾向にあります。乾癬は単なる皮膚の問題だけでなく、関節炎や心血管系疾患など全身性の合併症を引き起こすこともある全身疾患として認識されつつあります。

乾癬の発症には、遺伝的素因や環境因子など複数の要因が関与していますが、中でも免疫系の異常が重要な役割を果たしていると考えられています。特に、サイトカインと呼ばれる免疫細胞間の情報伝達物質のバランスの乱れが、乾癬の病態形成に深く関与しているとされます。

サイトカインの中でも、Th1(ヘルパーT細胞1)とTh17という2種類の免疫細胞が産生するサイトカインが注目されています。Th1細胞が産生するインターフェロンγ(IFN-γ)やインターロイキン2(IL-2)、IL-12などは、炎症反応を促進し、皮膚の異常増殖を引き起こします。一方、Th17細胞から分泌されるIL-17やIL-22は、表皮細胞(ケラチノサイト)の増殖を促進し、皮膚のバリア機能を低下させることで乾癬の症状悪化に関与しています。

これらのサイトカインは互いに影響を及ぼし合い、複雑なネットワークを形成しています。例えば、IL-23はTh17細胞の分化を促進し、IL-17やIL-22の産生を増強します。また、TNF-αはTh17細胞の活性化を促すとともに、ケラチノサイトからのIL-8やIL-36の分泌を誘導し、好中球の遊走を促進します。このように、サイトカインのバランスが崩れることで、乾癬の炎症反応が持続・悪化すると考えられています。

乾癬の発症メカニズムは複雑であり、サイトカインネットワークの解明はまだ途上段階にありますが、Th1やTh17の過剰な活性化が炎症や皮膚症状の悪化に関与していることは明らかです。サイトカインを標的とした新たな治療法の開発は、乾癬患者のQOL向上に大きく貢献するものと期待されます。

【乾癬の症状とサイトカインの関係】

乾癬の代表的な症状である赤みを帯びた発疹や鱗屑は、サイトカインの影響によって引き起こされます。IL-17やIL-22は、ケラチノサイトの増殖を促進し、表皮の肥厚や錯角化を引き起こします。また、IL-8やIL-36などのケモカインは、好中球を皮疹部位に遊走させ、ムンロの微小膿瘍やコゴイ海綿状膿疱といった特徴的な組織学的変化を生じさせます。

乾癬患者の約1割に認められる関節症状(乾癬性関節炎)も、サイトカインが関与していると考えられています。TNF-αやIL-17は滑膜細胞や軟骨細胞に作用し、関節の炎症や破壊を促進します。また、IL-23は関節局所でのTh17細胞の分化を促し、IL-17の産生を増強することで関節炎の進展に寄与します。

掻痒感は乾癬患者の QOL を大きく損なう症状の一つですが、IL-2、IL-17、IL-22、IL-23、IL-31 などのサイトカインが関与していると報告されています。これらのサイトカインは、知覚神経の感受性を高めたり、かゆみの伝達物質である substance P の産生を促したりすることで、掻痒感を引き起こすと考えられています。

【サイトカインを標的とした乾癬治療の進歩と課題】

乾癬の治療は、サイトカインネットワークの解明とともに大きく進歩してきました。従来の外用ステロイド剤や紫外線療法に加え、近年では生物学的製剤が新たな選択肢として注目されています。生物学的製剤は、特定のサイトカインを直接ブロックすることで炎症反応を抑制し、乾癬の症状を改善します。

TNF-α阻害薬は、炎症性サイトカインであるTNF-αの働きを抑制することで、乾癬の皮膚症状だけでなく関節症状に対しても高い有効性を示します。IL-17阻害薬やIL-23阻害薬は、Th17細胞の活性化を抑え、IL-17やIL-22の産生を減少させることで、乾癬の病態を改善します。最近では、IL-36受容体に対する阻害薬も開発され、膿疱性乾癬の治療薬として期待されています。

生物学的製剤は、難治性の乾癬患者に対する有効な治療選択肢ですが、いくつかの課題も指摘されています。まず、生物学的製剤は高価であり、長期的な使用には経済的な負担が伴います。また、感染症のリスクが高まることが知られており、特に結核や帯状疱疹には注意が必要です。さらに、少数ではありますが、生物学的製剤に対する二次無効例や paradoxical reaction(予期せぬ症状悪化)が報告されています。

これらの課題を克服するためには、患者個々のサイトカインプロファイルに基づいた最適な治療選択が求められます。また、バイオマーカーの探索により、治療反応性を予測したり、副作用リスクを層別化したりすることも重要です。

【乾癬研究の今後の展望】

乾癬の病態解明とサイトカインを標的とした治療法の進歩は目覚ましいものがありますが、いまだ完治は難しく、多くの患者が長期的な治療を必要としています。乾癬の発症には遺伝的素因や環境因子なども関与しており、これらのリスク因子の解明も重要な研究課題です。

また、乾癬は皮膚だけでなく関節や心血管系などにも影響を及ぼす全身性疾患であるため、他科医師との連携による全人的なアプローチが求められます。QOLの向上のためには、適切な治療法の選択だけでなく、患者教育やメンタルサポートも欠かせません。

乾癬研究のさらなる進展により、病態の理解が深まり、新たな治療ターゲットが見出されることが期待されます。サイトカインを介した免疫応答の制御は、乾癬のみならず、他の炎症性疾患や自己免疫疾患の治療にも応用できる可能性があります。新たな治療法の開発に向けて、基礎研究と臨床研究の両輪による取り組みが望まれます。

参考文献:

1. Rendon A, Schäkel K. Psoriasis Pathogenesis and Treatment. Int J Mol Sci. 2019;20(6):1475.

2. Hum Immunol. 2024 May 19;85(4):110814. doi: 10.1016/j.humimm.2024.