広告クリエイティブで日本が「後進国」化している理由-カンヌ・ライオンズ2018レポート-

「我々は今後5年間で、ジェンダー・イコーリティ(男女共同参画)を進める意義あるアクションを起こしていきます。広告やメディア、クリエイティブの産業と連携しながら」

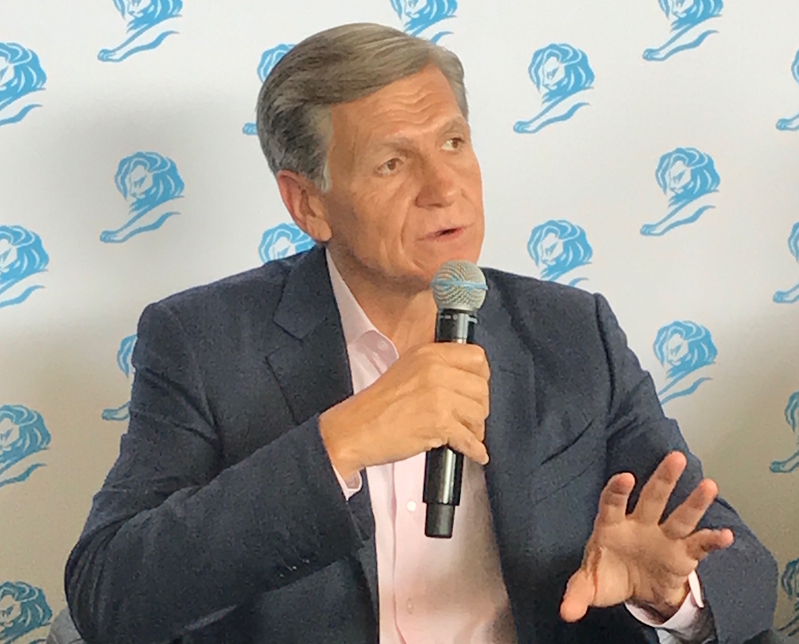

世界最大と言われるクリエイティブの祭典(アワード)であり、近年では国際ビジネスカンファレンスとしても注目を集めるカンヌ・ライオンズ(以下、カンヌ)。今年カンヌの席上でこう宣言したのは、P&Gのマーク・プリチャードCBOである(CBOは最高ブランド責任者)。

P&Gは"世界最大の広告主"と言われる。同社マーケティング部門のトップによるコメントは、世界のマーケティング業界全体に影響を及ぼしうるだけにこの発言は大きいのだが、果たしてその真意はどこにあるのだろう?

そもそもなぜ、大企業のマーケティング部門トップの男性が、世界の聴衆を前に「ジェンダー・イコーリティの推進」を熱く語るのか? 読者の中にはそんな疑問を持つ方もいるかもしれない。

だが、この"ジェントルマン"な姿勢こそ、P&Gだけでなく、現在のグローバル企業によるブランディング施策のスタンダードとして受け入れられつつあるもの。広告業界のルールは10年前と様変わりしている。

世界最大の広告主が本気で取り組む社会課題

P&Gが「ジェンダー・イコーリティ」を掲げるのは今年になってからではない。明確にその言葉を打ち出したのはここ数年だが、2012年前後から母親や女性を応援するキャンペーンを積極的に行ってきた。

ロンドン五輪に合わせて全世界で公開された「Thank You ,Mom」というキャンペーンを記憶している方もいるだろう。

五輪の檜舞台で活躍する選手自身ではなく、苦労を重ねながら選手を育てた様々な国の母親たちを"主役"として描いたCMは、「感動的」で日本でも話題になった。

そして今年P&Gは、このアクションを今後5年でさらに進めていくと世界に向けて約束したのである。同社がこの課題に本気で取り組んでいることがうかがい知れる。

P&Gが関心を持つ社会的課題はジェンダー・イコーリティだけではない。今年カンヌでは「The Talk」と題された同社のネットCMがグランプリを受賞している(フィルム部門)。これは人種的偏見をテーマとする、言わばちょっと重いCMなのだが、アメリカを中心に様々な議論を巻き起こした。

CMの冒頭部分より内容を一部紹介しよう。

(母と幼い娘の会話)

母「だれがそんなこと言ったの?」

娘「お店でお姉さんが言ったの」

母「それは褒め言葉じゃないのよ」

(シーン変わって別の母と少年の会話)

母「聞いて。それは醜くていやらしい言葉なんだけど、これからも聞くことになるでしょうね。でも私には何もできないし、あなたはその言葉で傷つく必要はない。わかるわね?」

(無言でうなずく少年)

アメリカに暮らす黒人の母親たちは、周囲の差別的な言動やいじめで落ち込む我が子とどんな会話をしているのか? 普段は表に出ることがない日常のワンシーンをつないで、見る者の心に訴える力のあるCMだ。

それにしても、なぜP&Gは広告表現の中で、ジェンダー・イコーリティなどの社会的課題をテーマにするのだろう?

同社が今年カンヌで開催したセミナーで、マーク・プリチャード氏が語った次のコメントにヒントがある。

「ジェンダー・イコーリティ(の訴求)は、社会とビジネスの両方に良い効果がある。現在P&Gでもっとも好調なブランドの中には、そのテーマでキャンペーンを行ったものがいくつもある。

例えばオールウェイズ(生理用品)の『女の子のように』、SK-II(スキンケア)の『運命を変えよう』、オレイ(スキンケア)の『怖がらず生きよう』といったキャンペーンだ。アリエールやドーン、スイッファー(洗剤や家庭用掃除用品)のキャンペーンでは、男性も家事をシェアするよう促している。

ジェンダー・イコーリティを推進することが、"社会のグッド"だけでなく"成長の原動力"になるのは明らかだ」

ソーシャル・グッドが世界の主流になっている

最後のセンテンスに、現在のマーケティング業界のトレンドを考える上で重要な2つのキーワードを見ることができる。それは「社会のグッド」と「成長の原動力」である。

当コーナーの記事でも何度か触れてきたが、P&Gばかりでなく、企業が何らかの社会課題に取り組み、広告キャンペーン等のマーケティング施策で世の中を変える意思を表明することが、いまはグローバルにビジネスを展開する企業の常道となっている。

社会課題のテーマはジェンダー・イコーリティや人種差別にとどまらない。環境破壊や気候変動への警鐘、貧困、難民、特定疾患の患者支援、政治腐敗の告発など幅広い。そういったビッグイシューだけでなく、健康や心の問題など身近な暮らしの課題に取り組む施策も多い。

このトレンドはリーマンショック後に顕著になったものだが、一時の流行で終わる気配はなく、もはや企業ブランディング施策の"主流"とさえ言えそうな広がりまで見せており、カンヌのような国際クリエイティブ・アワード(賞)ではその傾向が特に色濃く表れる。「ソーシャル・グッド」あるいはたんに「グッド」と呼ばれる社会的メッセージ性を備えたキャンペーンが高く評価されている。

この傾向はグローバル企業の動向を読み解く鍵でもある。

例えば、スターバックス社はプラスチックストローを廃止する方向で動いていたり、店員による客への差別的言動が明らかになったことを契機に米国の直営店をすべて休業にして一斉にスタッフ研修を実施したりしている。

我々が日本でそういった報道に接したとき、「なぜそこまで徹底的に?」といった疑問も湧かなくはないのだが、カンヌで起こっていることを知れば、むしろそれが当たり前なのだということに気づくだろう。スターバックス社はカンヌのようなアワードへの出品にそれほど熱心な企業ではないのだが、企業を動かす時代背景は同じである。

カンヌのアワードには計28もの部門がある。それらを見てみるとほとんどの部門でそういった社会的メッセージ性を持つキャンペーンや、社会的課題の解決を目指そうとしたプロジェクトがグランプリを受賞していることがわかる。

選挙候補者の写真にスマホをかざしただけで、市民が忘れやすい彼らのブラック履歴(汚職や問題行動など)を明らかにするアプリ(ブラジル)から、海洋に漂うプラスチックゴミが集積することでできた巨大な塊を"島"に見立て、それを「国家」として認定してもらうべく国連に働きかけることで環境破壊の深刻さを伝えようとする運動(イギリス)まで、テーマやプロジェクトは様々だ。

それらは稿を改めて紹介したいが、この記事ではまず、なぜ、こういった"社会貢献的"取り組みがマーケティングの主流になっているのか? その根本のところを考えてみたい。

グッドなくして成長なし。近江商人も知っていた合理的ビジネス思考

筆者はこの10年カンヌ・ライオンズで現地取材を続けてきたが、「いま向こうで何が起きているか?」を日本の読者にあの場の空気まで含めて伝えることはなかなか難しい。

「社会貢献型キャンペーン」や「CSR」系がブランディング施策の主流と、仮に言葉でまとめてみたところで、それが日本の現状からかけ離れていることもあり、何だか遠い世界で起こっていることのようでリアリティを感じにくいのである。

だが、先に紹介したマーク・プリチャード氏のコメント内にあった「成長の原動力」という言葉は、その理由を明確に示すものだ。

これまでの取材活動で実感していることとして、欧米圏のいわゆるリーディングカンパニーのリーダー層の多くはおそらく、「グッドなくして成長なし」を確信している(業種業態にもよるが)。

その根底にはキリスト教文化特有のチャリティー精神があるのかもしれないが、彼らの中にはグッドな取り組みに積極的に投資しなければ、今後の厳しい競争を勝ち抜けないというシビアな認識が共有されていると思う。

つまるところ、ソーシャル・グッドとは「ソーシャル・ブランディング」であり、メディア環境の変化も含めて社会が流動化・不安定化していく中で、グッドを行わない企業はやがて顧客にリーチする(=ファン作りをする)ことができなくなって競争力を失うーーと合理的に考えているのである。

日本人の感覚に即して言うと、「売り手よし、買い手よし、世間よし」の近江商人的発想に近いものがあるかもしれない。

つまり「社会的グッド(世間よし)」と「企業成長(売り手よし)」はセットで考える必要がある。その両立がないと「買い手よし」が成立しがたい。"ジェントルマン"あるいは"ジェントルウーマン"は異性に優しく、「多様性」を重視し、金もしっかり稼ぐのである。それらは相矛盾することではない。

我々からすればときに「表と裏」のように映らなくもない、このしたたかな戦略的合理性に着目したい。わかりやすく言うと、カンヌ(世界)が志向しているのは肉食型の社会貢献であり、日本企業にはこの発想があまりにも希薄ーーということも現地をウオッチしていて毎年痛感する。

この10年で凋落した日本の"国際クリエイティブ競争力"は目に見えて落ちた

今年のカンヌの結果で言うと、日本は今年この10年でもっとも受賞が少なかった(受賞数20 ※昨年は38)。グランプリ、金賞、銀賞、銅賞で、昨年は合計約1500あったトータル受賞数が今年は少し減ったことも影響しているのだが、こんなに受賞できなかった年は個人的には初めてだ。

賞へのエントリー数(日本は今年1055施策を出品 ※昨年は1378)だけで見るなら、突出して多いアメリカ(8291)、イギリス(2462)、ブラジル(2131)、ドイツ(1752)などに続く"広告大国"であるにもかかわらず、世界での評価は高いとは言えない。そもそも昨年の38という受賞数もそれほど多いというわけでもない。

ちなみに今年世界90か国が参加した中で1000以上のエントリーをしたのは、上記5カ国以外では、オーストラリア、フランスのみである(世界トータルでは約3万のエントリー)。

もちろん、日本がクリエイティブあるいはマーケティングの分野で"後進国化"しているからと言って、それが一概に悪いことだと筆者は考えてはいない。

国内でビジネスを展開するだけなら、マーケティング施策にグローバル化は必要ないはずだ(広告表現は固有の文化のもとで流通する。ハイコンテクストな日本のカルチャーは海外に届きにくい。言語の壁もある)。

そもそも商品を売ったり、企業の知名度を上げたりする広告・宣伝活動に「賞」が必要なのか? あくまでキャンペーンそのものの成果で評価すべきなのでは? という議論もあって、それはそれで筋が通っている。著名なグローバル企業であってもカンヌ的なアワードに関心を持たない企業もあり、一時は参加していたとしても、その後価値を見出せず撤退しているケースもある。

モノ・ヒト・コトが容易に国境を越えていく時代に、「国」という枠組みを軸に企業活動を図ろうとする発想自体がもう古いという意見もあり、その考えにもうなずけるところがある。

様々な論点が存在するのだ。

だが、カンヌ・ライオンズを定点観測する限りにおいて、この10年で日本の"国際クリエイティブ競争力"が目に見えて落ちたというのは事実だ。10年前はデジタル表現のカテゴリーなどで結構互角に戦えていたのだが(その後創設されたデザイン部門でも強みを発揮できていた)、いまはその分野でも以前のようには勝てなくなってしまった。

日本企業は能力が低いというよりも、世界の暗黙のルール変更についていけていない(あるいはついていく必要性を感じていない)。

やや強引にサッカーに例えるなら、もはやこの"経済大国"にして、クリエイティブのジャンルにおいて日本は「W杯に出場できるかどうか?」さえビミョーな状況である。

こうなってくると、世界から喝采を浴びているはずだったクールジャパンとは果たして何だったのか? この国にとってグローバル化とは何を指しているのか? それで何を目指しているのか? といった問いさえ頭に浮かんでくる。

だが、それを言っているだけでは何も始まらない。次稿では引き続きフェスティバルのレポートをしながら、世界の中での日本の生かし方についても考えてみたい。

※この記事は「カンヌ・ライオンズ2018」レポートの続編である。フェスティバルについて知りたい方は、以下の記事にもお目通しいただきたい。

HIROとVERBALがカンヌで語った。世界のエンタメにLove,Dream,Happinessを

【この記事は、Yahoo!ニュース個人の企画支援記事です。オーサーが発案した企画について、編集部が一定の基準に基づく審査の上、取材費などを一部負担しているものです。この活動は個人の発信者をサポート・応援する目的で行っています。】