「給食のない夏休み、体重の減る子がいる」 学校関係者にできること

そのアパートに着いたのは、午後5時半だった。

紀子さん(仮名)は、洗濯物を取り込んでいた。

ちょうど仕事から帰ってきたところなのだろう。

小さな玄関で出迎えてくれた紀子さんは、Tシャツに短パンという部屋着に着替えていた。

食材や台所用品が詰められた段ボール箱を持ち、米山さんに続いて部屋に入る。

6畳のリビングと4畳半の寝室、それに6畳程度のキッチンがついた2DK。モノがないので、広く感じる。

真新しい冷蔵庫の脇に段ボールを置く。

リビングのソファの上では、アツシ君(仮名)が膝を折りたたんで座り、ゲーム機をいじっている。

挨拶すると、ちらりとこちらを見るが、返事はない。緊張している様子だ。

小1生の体重を支える食料支援

紀子さんは31歳。

小学校1年生のアツシ君と2人暮らしの母子家庭。

私はそこに、フードバンク山梨・理事長の米山けい子さん、スタッフの望月千紘さんとともに訪れた。

「ほんっとーに助かっています」と紀子さん。

フードバンクの食料支援に対する感謝を口にする。

紀子さんは、フルタイムで働いている。

そのため、アツシ君は夏休み期間中、日中を児童館で過ごす。

学校と違って、児童館には弁当を持たせる必要がある。

おやつの時間用のお菓子も欠かせない。

紀子さんは、フルタイムで働いているが、時給制だ。

手取りは、月額10~12万円。

毎日のお弁当づくりに、フードバンクの食料支援がありがたい。

それが、アツシ君の「体重」を、文字通り支えている。

「フードバンクこども支援プロジェクト」

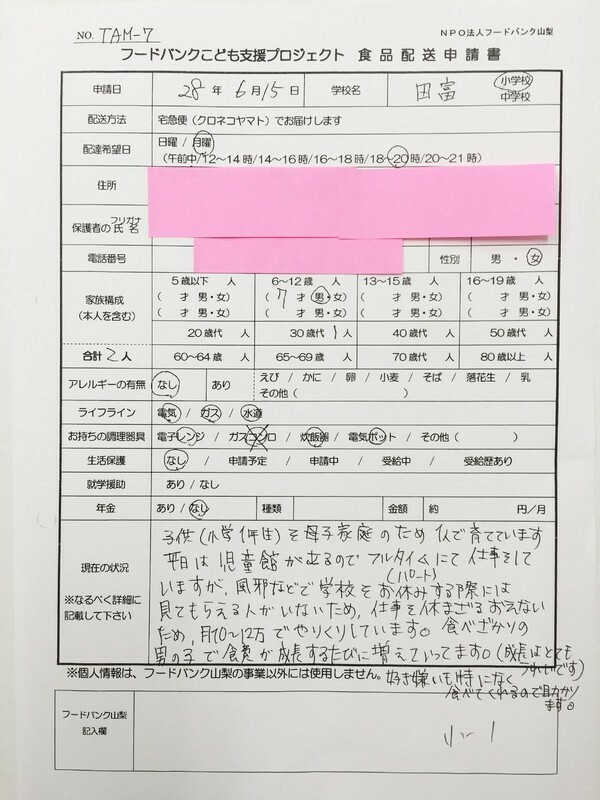

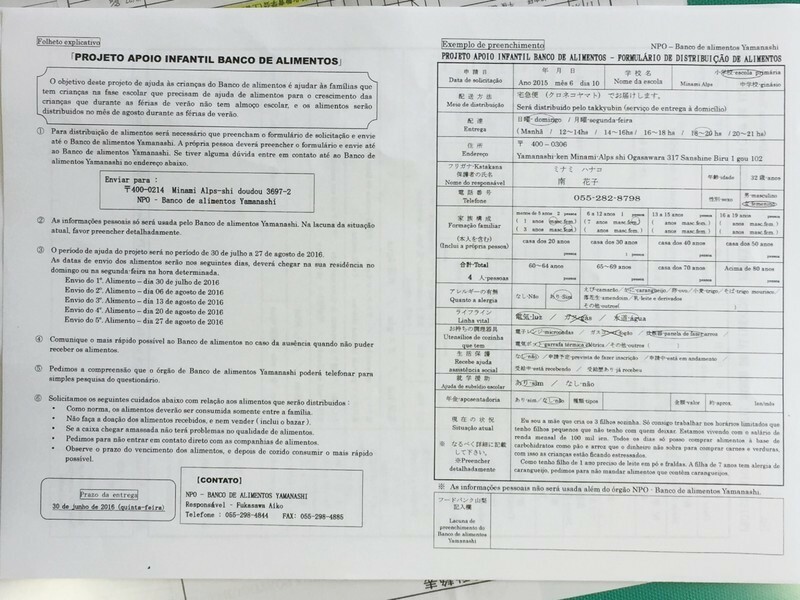

紀子さんがこの夏に食料支援を受けたのは、フードバンク山梨の「フードバンクこども支援プロジェクト」に参加したからだ。

宅配による食料支援を中心としつつ、子どもたちの学習支援や夏休みイベントも行う。

フードバンク山梨は「セカンドハーベスト・ジャパン」と並んで、全国各地のフードバンクの中心的存在の一つ。

米山さんは「全国フードバンク推進協議会」の代表でもある。

「先生、何か食べるものない?」

このプロジェクトは、昨年夏から始まっている。

自治体と連携して、夏休み中の子どものいる127の世帯に食料支援を行った。

そのときはまだ、学校との連携はなかった。

ところが、ある小学校の教頭先生が「うちもプロジェクトに参加したい」と言ってきた。

ある子どもが夏休み中に学校に来て「先生、何か食べるものない?」と聞いてくる、ということがあったからだ。

そこから、学校との連携が始まった。

昨年は、1校から13世帯の申請があり、

今年は、中央市の8つの小中学校と連携して、222世帯、500人の子どもたちに食料支援を行った。

学校と連携することで、見えにくい貧困の子どもたちへの支援が可能となった。

「給食のない夏休み、体重の減る子がいる」

「給食のない夏休み、体重の減る子がいる」

と、帯に記した『子どもの貧困白書』(明石書店)が出たのは2009年。

まだ当時は「子どもの貧困」は今ほど問題になっておらず、この帯文が話題になったのも、福祉関係者の中だけだった。

あれから7年。

子どもの貧困に対する社会の注目度は高まり、この事実も多少は知られるようになった。

しかし、夏休み中の子どもたちの食について、取組が思うように進んでいないという話もよく聞く。

その原因の一つが、学校と外部機関の連携だ。

学校もSOSの出し方がわからない

子どもたちが暮らす世界は、第一に家庭、第二に学校、第三に地域。

家庭で十分な養育・教育を受けられず、また親が上手にSOSを出せない場合、

子どもたちのサインをキャッチするのは、多くの場合、学校となる。

しかし学校は「主に教育の場」であり、また「すべての子に公平に接すべき場」。

個人情報の壁もあって、簡単に子どもの情報を外部に出すわけにはいかない。

かといって、先進国一の長時間労働している教師たちに、これ以上の負担を求めるのも現実的ではない。

自分では抱えられないのに、外部のSOSも求めない/求められない。

SOSを出せない/出し方のわからない親と同じ構図が、教育現場にもある。

そしてその狭間に、困難を抱えた子どもたちが落ち込んでしまう。

しかし、SOSを出せない親や学校を叩いたところで、困難を抱えた子どもたちが救われるわけではない。

相手を意固地にさせて、逆効果になることさえある。

だから全国の実践家たちは「叩く」のではなく「支援する」ことを通じて、親や学校と関係を築き、子どもに至る通路を開いてきた。

結局は、そのやり方が一番効率的で、効果的だから。

だが、子どもの貧困に関して、学校が外部機関とうまく連携できている例は、まだまだ少数だ。

『子どもの貧困白書』の前年(2008年)に発足したフードバンク山梨は、行政機関等との連携を積み重ね、この課題に取り組んできた。

行政の支援だと思って申し込む

今年6月、アツシ君の通う田富小学校から紀子さんのもとに手紙が来た。

校長からの手紙には「フードバンクこども支援プロジェクト」に関する資料と「食品配送申請書」が同封されていた。

紀子さんは「フードバンク山梨」という団体は知らなかった。

だが、子どもが学校から持ち帰った校長名の手紙を怪しむことはなく、行政による母子家庭向けの支援なのだろうと思った。

元夫からの養育費がなくなり、自身の父親の葬儀で貯金が目減りしていた紀子さんは、申請をした。

夏休み、クロネコヤマトがフードバンクからの食料を届けるようになった。

校長のリーダーシップで実現

学校は、どうしてこの取組に協力するようになったのか。

リーダーシップをとったのは、田富小学校の内藤和久校長先生だ。

内藤校長と田富小学校の縁は深い。

まずは、ご自身が田富小の卒業生だ。

教員として赴任したこともある。教頭もここで経験した。

自分の子どもたちも田富小に通った。親としてPTAの役員もした。

そして今、田富小の校長になっている。

田富小を愛してやまない内藤校長が協力を決めた理由は、こうだ。

内藤校長の気がかりは、近年、日系ブラジル人の子どもたちが多く入学・転入してきていることだった。

田富小には、約60人の外国籍、または外国籍の親をもつ日本国籍の子どもたちがいる。

生徒全体の6分の1を占める。

そのうち15名は、日本語がまったくできない。

「『こんにちは』くらいはわかるかもしれませんが」と内藤校長。

経済的に厳しい家庭も多い。

田富小には、日本語指導の加配教員1名、ポルトガル通訳者1名が配置されているが、それでもこの間の増加に追いつくのが手一杯だ。

そんな子どもたちのことが気になっていた内藤校長は、中央市内の校長先生が集まる会議(「八校会」)でこのプロジェクトの話が出たとき、真っ先に賛同した。

「ぜひ、うちでやってほしい」と。

困窮家庭の中には、困っていても、困っていることに触れてくれるなという雰囲気を出す家庭がたくさんある。

だから、家庭に受け入れられるか、ためらいがなかったわけではない。

しかし、もはやそんなことは言ってられない状態だとも感じていた。

他の校長先生たちも反対はしなかった。

内藤校長は就学援助を受けている家庭に「フードバンクこども支援プロジェクト」の説明文を渡した。

利用者は日系ブラジル人家庭が多いはずだったから、ポルトガル語版も作成した。

それがアツシ君を通して、紀子さんに届いたのだった。

想定外の反応

結果は、2つの意味で内藤校長の想定を裏切るものだった。

まず、申請者。

3分の2が紀子さんのような日本人家庭からの申請だった。

次に、その数。

実際の申請数は、内藤校長の想定の6倍にのぼった。

「私たちの目に見えている部分は非常に少ないんだな」と内藤校長は痛感した。

厳しい家庭の子がいなかったわけではない。対応もしてきた。

ただそれは、登校してこられなくなるほどに本当に厳しい状態になった子たちだった。

そうなると、自分たちのような管理職も家庭訪問に行く。

声をかけても出てこないとか、部屋がすさんでいるとか、そこには「わかりやすい厳しさ」があった。

しかし通常の家庭訪問では、ほとんどの家庭はがんばって掃除をして待っていてくれる。

いわば「よそゆき」の状態で、先生たちを迎え入れる。

「フォーマルな形の家庭訪問だけだと、実態をつかみきれないのかもしれない」。

そして思う。

「私自身が気付かなったように、みんなが気付いてないんじゃないか」。

「まさかそこまでいってるとは思わないんじゃないか」。

――内藤校長は”貧困の見えなさ”を痛感した思いだった。

「見えていなかったもの」を「見える」ようにした「フードバンクこども支援プロジェクト」は、今後の田富小の学校運営に大きな貢献をしたと言えるだろう。

”つながる”ことも公立学校の役目

夏休みを迎える前、内藤校長は、教師たちにあるお願いをした。

このプロジェクトの申請状況を知る前の話だ。

「電話一本でいいから、気になる家庭に連絡をしてやってくれ」。

いま、子どもたちの家庭環境は多様化している。

ひとり親家庭も少なくないし、両親がいても失業している家庭もある。

総じて、しんどい家庭は孤立している/孤立しがちと感じる。

それでも、子どもたちは学校に通ってきている。

学校に通ってきていること自体が、地域・社会との重要なパイプだ。

公立学校は、そのパイプを生かすべきだと思う。

だから、厳しい家庭を、食料支援を始めとするさまざまなサービスに“つなげる”だけでは足りない、と感じる。

「“つなげる”だけじゃなくて“つながる”ことが大事」と内藤校長。

「だって、ここ(田富小)に通ってきているのは、地域のあらゆる家庭環境の子どもたち。自分たちからは言ってこなくても悩み事を抱えているかもしれない。

だったら“つながる”ことも、公立学校の役目ではないか。

選んでくる私立学校じゃないんだから」と。

率直に言って、内藤校長は「よい校長」だ。

アンテナも高く、センスもある。

子どもたちのために、学校としてできることを追求してきた。

しかしその内藤校長をして「見えていなかった」と言わしめた今回の申請結果は、私たちに多くのことを考えさせる。

キッカケは教育長

「見えていないもの」を「見える」ようにするのは、非常に難しい。

なぜなら本人は「見えているつもり」だから。

「見えていないかも」という疑問が、そもそも出てこない。

内藤校長でさえそうだった。

そして、ひとりの校長、ひとつの学校が単独で外部との連携に踏み出すのは、勇気がいる。

だから、キッカケが重要だ。

内藤校長にとってのキッカケは「八校会」での「フードバンクこども支援プロジェクト」の紹介だった。

この紹介は、誰がしたのか。

中央市教育委員会のトップである教育長だった。

「お堅く、融通が利かない」と言われがちな教育委員会のトップがなぜ?

私はただちに取材を申し込んだ。

行政が乗りやすい提案を

教育委員会が「フードバンクこども支援プロジェクト」に協力したのはなぜか。

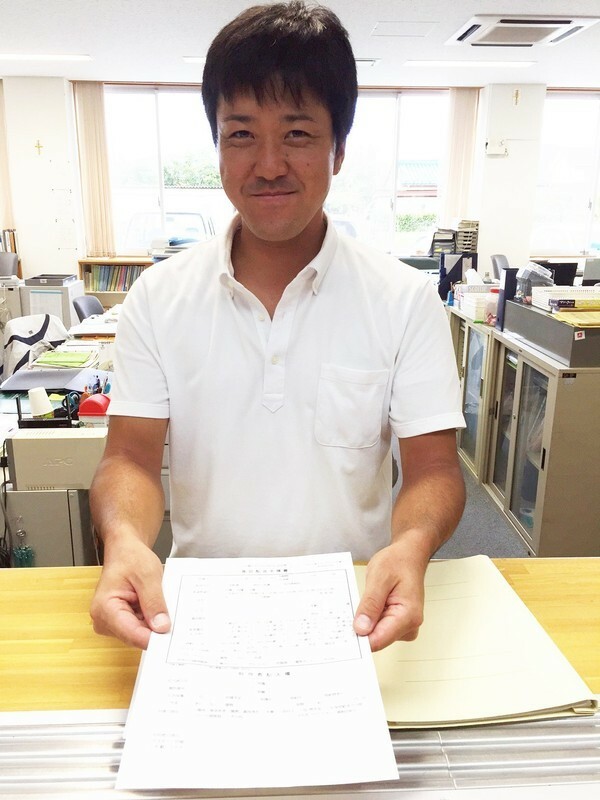

応対してくれた田中正清教育長の返答は、シンプルなものだった。

「行政が乗りやすいスキームだったからです」

どれだけすばらしい提案でも、必要な子どもの名簿を渡してくれと言われたら、それには応じられない。

フードバンク山梨の提案は、対象家庭の子どもたちに教師がこのプロジェクトの申請書を渡すというもの。

対象となるのは、基本的に就学援助制度の利用家庭だ。

申し込むかどうかの判断は、その家庭に任される。

行政は、いわば橋渡しをしているだけ。

「行政に責任がくるわけじゃないから乗りやすい」と田中教育長は笑う。

他方、柔軟に教師の判断に委ねた部分もある。

対象となる家庭は、基本的に就学援助利用家庭だが、

6月の段階では今年度の利用家庭は確定しておらず、昨年度のリストしかない。

そこで、対象を「昨年度の就学援助利用家庭」および「教師が必要と感じる子ども」とした。

毎日子どもと接している先生が、必要じゃないかと思うのなら、渡してもらってかまわない。

いらなければ、そのご家庭が申請しなければいいだけ。

「行政がやるとすれば厳密な線引きが必要だが、NPOがやることなので、そこはグレーであってもかまわない」

双方をテーブルにつける

しかし、そのような提案すら応じてくれない教育委員会はある。

そう聞くと「その感覚がまったくわからない。まったく理解できない」と田中教育長はにべもない。

田中教育長のやり方は、相手がNPOでも警察でも一緒だ。

提案を受けたとき、それが無茶でなければ「八校会」に来てもらう。

説明を聞いて、判断するのは各学校だ。

教育長は、やってくれともやめてくれとも言わない。

疑義が出れば、納得できるように修正してもらえばよい。

教育長の役割は、最低限の前裁きをしたうえで、双方をテーブルにつけること。

シンプルだが、納得感の出やすい方法だ。

学校にしても「教育委員会に押しつけられた」感が出にくく、NPOにしても「はっきりした理由もなく、はねつけられた」感が出にくい。

実現に至る道順を思い描く

「どんなことでも、物事を仕上げるためには、実現に至る道順というものがあり、それを間違えると、できることもできなくなる」と田中教育長。

田中教育長は、長い行政職キャリアを総務・教育委員会・議会事務局の3部局で積んできた。

高い調整コストのかかる案件を抱えやすい部署だ。

だから、物事の進め方はわかっているつもりだ。

何かを始めるときには必ず「何をどうすればできるのか」を道順を思い描く。

もしかしたら、全国で協働の成功例が少ないのは、働きかける外部も受け止める教育委員会や学校も、その道順を描き切れていないのではないか。

協働の作法

田中教育長のこの指摘は重要だ。

NPOの人たちは”思い”で動く。

自分たちが”思い”で動いているために、相手に対する評価尺度も”思い”になりがちだ。

自分たちの提案が受け入れられないと「相手は”思い”がないのだ」と。

しかし行政マンは、”思い”があっても動けない場合がある。

公平性と適正なプロセスが伴わなければ、「”思い”はありました」と言っても誰も許してくれない。

そのため、なされた提案を「公平性と適正なプロセスが担保できるか」という評価尺度で検討する。

双方の評価尺度の違いが、せっかくの「善いこと」の実現を阻む。

だとしたら、双方の評価尺度をすり合わせればいい。

NPOは、自分たちの”思い”を、公平で適正なプロセスに乗せる方法を考える。

行政は、公平で適正なプロセスに、NPOの”思い”を乗せる方法を考える。

「実現に至る道筋を思い描く」とは、そういうことだろう。

物事を1ミリでも進めようとすれば、相手の論理と重ね合わせる覚悟を決めるしかない。

仮にそれを「妥協」と非難されようと。

なぜなら、実現しなければ、結局取り残されるのは子どもたちだから。

そこを何とかしようとして活動しているのだから。

「助けられた経験」がなくても…

最後に。

内藤校長に、学校関係者が外部機関と連携する際のヒントを聞いた。

「こんなふうに見ると、見え方が変わるかもしれませんよ」というものがありますか、と。

少し考えた後、内藤校長は「助けられた経験がないと、わからないかもしれませんね」と言った。

自分には「助けられた経験」があった。

16歳で父親を亡くした。

母親はもちろんがんばったが、親戚もいろんな面で助けてくれた。

県職員だった父親の遺族年金も生活を支えてくれた。

高度経済長期だったので、小さかったが田んぼが2枚、企業に売れた。

自宅から通える範囲に教員養成系の大学があり、費用が安く抑えられた。

給付型奨学金を受けた。

貸与型奨学金も受けたが、そこにも教員になると返還を免除する制度があった。

大学には、成績ではなくて、経済的厳しさを基準とする授業料減免制度があった。

そのため自分にはお金がかからず、田んぼを売ったお金は、私立大理系に進んだ弟のために使えた。

「私たちを守ってくれるものが、当時は地域の人たちにも、国の制度にもあった」。

だから、なんとかやってこられた。

「私自身のそういう経験がある。人は助けられて生きることを知っている」。

でも、こうも思う。

私と田富小ほどには縁の深くない人でも、校長であれば誰でも、自分の学校と子どもたちを愛しているはずだ、

私のような経験がなくても、人に支えられた経験が人を支える子どもを育てることはわかるはずだ、と。

SOSの出せる学校が、子どもにSOSを出していいんだと感じさせる雰囲気をつくるのだろう。