プロレス界のレジェンドは存在そのものがロックだった。“地獄の墓掘人”ローラン・ボックの足跡を辿る

Yahoo!ニュースで公開された記事『“地獄の墓掘人”伝説のプロレスラー:ローラン・ボックからのメッセージとロック。アントニオ猪木を悼む』には、大きな反響があった。

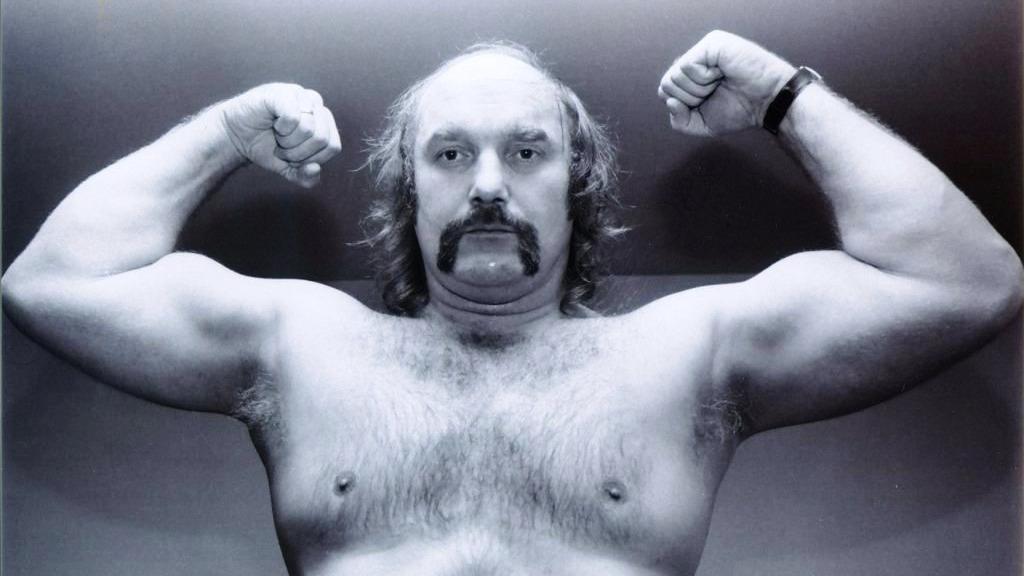

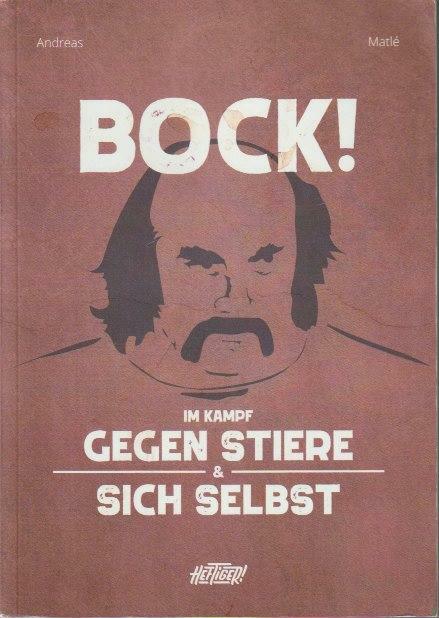

“地獄の墓掘人”の異名を取るドイツの伝説のプロレスラー、ローラン・ボックの知られざるロック界との接点は、プロレスと音楽(特にヘヴィ・メタル)のファンの魂を揺さぶるもので、SNSではドイツ語のボック評伝『Bock! Im Kampf Gegen Stiere & Sich Selbst』の日本語訳を切望する書き込みが多く見られた。ちなみに著者のアンドレアス・マトレによると、2021年の出版後に日本の出版社2社から打診があったが、契約には至っていないそうである。現在もオファー待ちとのことなので、我こそはという出版社様はアタックしてみていただきたい。

<ロックとプロレスのクロスオーヴァーはツァイトガイスト(時代精神)だった>

ボックがディスコ/クラブ“ロックファブリック”をオープンした1980年代は、ロック音楽とプロレスのクロスオーヴァーが盛んに図られた時代だった。

アメリカでは1984年1月23日、WWF(ワールド・レスリング・フェデレイション、現WWE)のニューヨーク、マディスン・スクエア・ガーデンでの興行でハルク・ホーガンがアイアン・シークを下し、世界ヘビー級王座に戴冠。この試合は“ハルカマニアが誕生した瞬間”と呼ばれるが、かつてロック・バンドでベースをプレイ、「スタンリー・クラークに影響を受けていた」と語るホーガンがチャンピオンになったことで、急激にロック化を進めていく。WWFのリングにはオジー・オズボーン、アリス・クーパー、シンディ・ローパーらのアーティストが上がり、ローパーの「グーニーズはグッド・イナフ」(1985)ミュージック・ビデオにはロディ・パイパー、アイアン・シーク、ニコライ・ボルコフらWWFレスラー陣が登場。その瞬間だけMTVをプロレス中継に変えてしまった。また同年、プロレスラー達が熱唱、リック・デリンジャーが音楽監督を務めたアルバム『The Wrestling Album』も好セールスを記録している。

ヨーロッパ方面で、ボックは1980年代中盤には現役を退いており、“ロックファブリック”でプロレス興行が行われることはなかったが、両ジャンルに共通するメンタリティの繋がりを感じていたようである。

日本においてもアントニオ猪木が盛んに“プロレスとロックの融合”をアピール。1986年、レスラー生活20周年を記念するイベント 『格闘技オリンピック』を後楽園球場で開催、内外のロック・アーティストが出演し、猪木はマイケル・スピンクスと格闘技世界一決定戦を行うと“東京スポーツ”紙で報じられていた。“オリンピック”の名称使用が出来ず、JBC(日本ボクシングコミッション)との関係で後楽園球場を使用出来ないなどの問題があり(東スポ情報)、スケールダウンした形で両国国技館で『INOKI闘魂LIVE』として開催。猪木はマイケルの兄レオン・スピンクスと対決した。その代わり、というわけではないが翌1987年2月20日には東京・中野サンプラザで猪木の44歳の誕生日を祝う『突然卍固めコンサート』が行われ、渡辺香津美、Char、石田長生、鳴瀬喜博、ジョニー吉長らが演奏。主賓として猪木が招かれ、突如現れたマサ斎藤に挑戦を表明されるという一幕もあった。

この後ロックとプロレスの合体興行は大仁田厚率いるFMWに受け継がれ、1991年には佐賀県鳥栖で『8.17炎のバトル/FMW &ロックIN鳥栖』が開催、泉谷しげる、ブルーハーツ、筋肉少女帯、アンジーらのライヴとプロレスの試合が交互に行われた。

“ルチャリブレの殿堂”と呼ばれるメキシコシティのアレナ・メヒコでも1980年代からロック・コンサートが行われるようになり、現在では“ロックの殿堂”でもある。日本のロック・バンドBorisのTakeshiがツアーでメキシコシティを訪れた際に“アレナ・メヒコ”に観客として赴くと「金曜はルチャ、土曜はハロウィンのライヴ、日曜はルチャ」という日替わりの開催スケジュールだったそうだ。

1980年代の世界において、ロックとプロレスのクロスオーヴァーはツァイトガイスト(時代精神)だったのである。

<プロレス少年とボックの出会い>

そんな背景を踏まえると、ローラン・ボックと『Bock!』の著者アンドレアス・マトレの関係は、ロック・スターと熱狂的なファンを思わせるものだ。日本で“地獄の墓掘人”と呼ばれたボックだが、そんなネーミングがちょうどキッスの『地獄からの使者』(1974) 『地獄の軍団』(1976)などの一連の“地獄の〜”シリーズと時代を同じくしているのも共時性(シンクロニシティ)だったのかも知れない。彼の人生を、皆さんのロック・ライフと重ね合わせてみていただきたい。

1960年、西ドイツ(当時)のフランクフルトに生まれ育ったマトレは少年時代から将来はスポーツ・ジャーナリストになりたいと考えていたが、14歳のとき目にしたポスターが人生を変えることになる。

「“キャッチ”って何?って父親に訊いたんだ」キャッチとはキャッチ・アズ・キャッチ・キャン・レスリングの略で、プロレスのヨーロッパ大陸での呼称だが、息子の問いに対して「スポーツ・ショーだ」と答えたものの、それ以上どう説明していいか判らず、とにかく連れていくことにした。

「フランクフルトで3週間にわたって行われたトーナメントで、広場でサーカスみたいなテントを使って開催されたんだ。当時キャッチは18歳未満入場禁止だったけど、なんとか潜り込むことが出来た。出場したプロレスラーの多くは名前も忘れてしまったけど、強いインパクトがあったのがルネ・ラサルテスだった。彼は1960年代から1980年代までヨーロッパ、アメリカ、日本で活躍したヒール(悪役)で、プロレスであっても、本当に悪い奴だと思わせるものがあったね。彼は後にヨーロッパ・ツアーでアントニオ猪木とも対戦している。数年前(2018年)に90歳で亡くなったと知って悲しかったよ」

キャッチの魅力に取り憑かれたマトレは翌年のフランクフルト・トーナメント(ドイツ・オーストリアではサーカスのように1都市で2週間程度の興行が行われ、ハノファーやブレーメンのものが有名)からは友人たちと観戦。1978年にはファンジン『Catch Journal』を創刊し、アメリカやイギリス、日本のファンからの投稿を掲載した。

そんな彼が注目したプロレスラーがローラン・ボックだった。

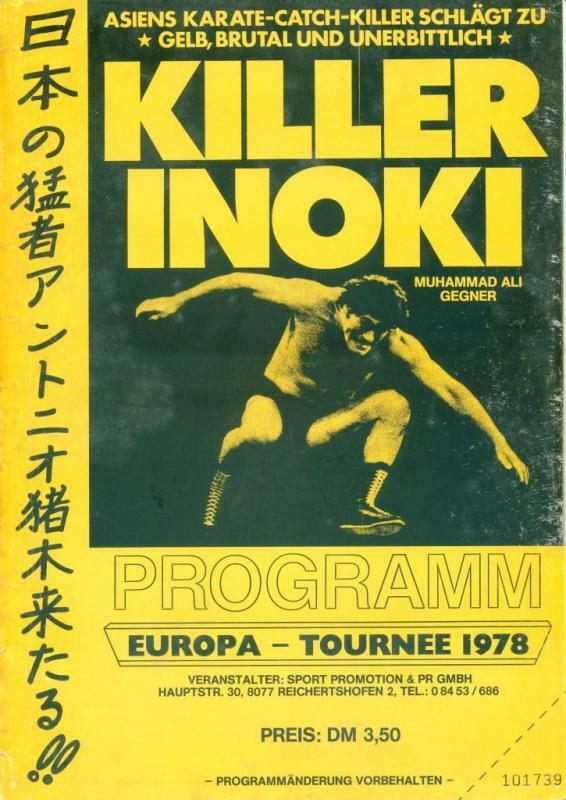

「オリンピック・レスラーだったローランがキャッチに転向したことは当時西ドイツでもニュースで報道された。ただ彼はプロモーターや他のレスラーとの揉め事が絶えず、レスリング・ベアと試合する興行を打ったりして、西ドイツのマット界から干されていた。それで自分のツアーを企画して、モハメド・アリと戦って世界的に知名度のあるアントニオ猪木を招聘することにしたんだ」

「確かツアーに先駆けて(1978年)9月に猪木が西ドイツにプロモーションで訪れたんだ。私はボランティアで荷物を運ぶのを手伝ったりしたけど、記者会見に猪木と美しい奥さん、そしてマネージャーのミスター新間(寿)も出席していたよ。カメラが回っていたから、日本のテレビ放送で私が映っているかも知れない。赤と白の“キング・オブ・スポーツ”Tシャツを着ているのが私だ(笑)」

<ヨーロッパ勢にとって、猪木はデンジャラスなファイターだというイメージがあった>

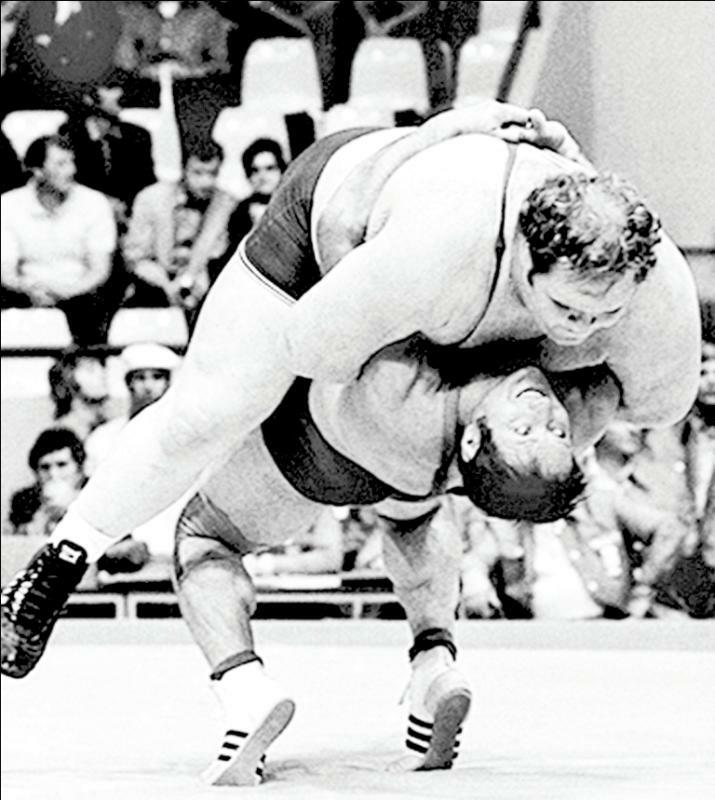

そして1978年11月に行われた伝説のヨーロッパ・ツアー。各国を移動しながらの連戦、固いマット、慣れないラウンド制で消耗しきったといわれる猪木だが、ボックはマトレにそのタフさを強調していた。

「『猪木は凄かった。4分10ラウンド制でフルラウンドの試合をやって、その後縄跳びをしていた』と驚いていたよ」

このヨーロッパ・ツアーには通常のプロレス興行と異なる格闘技界の強豪たちが集結した。

まず、1956年メルボルン大会から1972年ミュンヘン大会まで5回のオリンピックでレスリング選手として出場、西ドイツの国民的ヒーローだったウィルフレッド・ディートリッヒ。マトレは語る。

「彼には1968年からプロモーターのグスタフ・カイザーが目を付けていて、自分の興行でビル・ロビンソンと対決させようとしていた。でも当時はアマチュアがプロ興行に出場することはタブー視されていたし、そのリスクを考慮してディートリッヒが高額のギャラを要求したことで実現しなかった。1972年のミュンヘン・オリンピックの後、アマチュアから引退したことで、ローランに説得されてツアーに参加することになった」

「ローランによると、ディートリッヒは猪木のことをすごく警戒していたらしい。私も会場でこの試合を見たけど、お互いに踏み込むことがなくて、正直良い試合ではなかったよ。結局場外乱闘でエキサイトした観客が猪木のことを蹴ったりして、両者リングアウトになってしまった」

なおルネ・ラサルテスも猪木に対する不信感があり、「騙し討ちで骨を折られるんじゃないか」と危惧していた。ヨーロッパ勢にとって、猪木はデンジャラスなファイターだというイメージがあったようだ。

11月9日、フランクフルトで行われた猪木と元ボクシング欧州ヘビー級チャンピオンのカール・ミルデンバーガーとの異種格闘技戦は猪木がボクシング用のグローブをしてリングに上がり、第4ラウンドにダウンを奪われながらも、延髄斬りが一閃。逆エビ固めで勝利を収めている。プロレス対ボクシングの名勝負といわれるこの試合だが、当日会場にいたマトレはボックから裏事情を聞いている。

「1万人収容の大きなホールだったけど、2千人しか入っていなかった。ミルデンバーガーはもう10年もトレーニングをしていなかったし、酒も飲んでいた。そして試合の時間になっても、なかなかリングに上がろうとしなかった。試合前に現金でギャラをもらわないとやらないとゴネていたんだ。彼も猪木が“仕掛けて”くるのではないかと恐れていた。試合では何ということのないパンチで猪木がダウンして見せたり、なんとか盛り上げようとした。試合が終わった後、観客が満足していないと見たローランはリングに上がって、猪木に『今ここでやってやる!』と挑発した。それで会場が沸いて、みんなハッピーになって帰ることが出来たんだ」

結果としてヨーロッパ・ツアーは赤字に終わるが、マトレはその原因を挙げる。

「ローランは物事をでかく考えすぎるんだ。大儲け出来ると確信していた。それでチケットは130ドイツマルクという、当時の物価では明らかに高額過ぎるものだった」

「告知ポスターで“キラー猪木”と記したのも間違いだった。親だったら自分の子供を“殺人者”の興行に行かせたくないだろ?」

<日本でプロレスラーはアスリートとして敬意を持たれていた>

“スティッフ(=カタい、キツい)”といわれるボックのファイト・スタイルだったが、それ以上に“スティッフ”だったのが新日本プロレスの営業本部長だった新間寿だった。マトレはボックとの取材でこう聞いている。

「ミスター新間の要求は厳しかった。シリーズ参戦で100万ドルのギャラを要求してきたんだ。それを支払うためには興行の回数を増やすしかなかった。それで猪木には20試合に出場してもらうことになった」

ツアーが赤字に終わったためギャラの全額を支払うことが出来なかったボックは1981年、初の新日本プロレス参戦を果たす。彼にとって猪木は好敵手でありライバルだったのと同時に、憧れの存在でもあった。

「ドイツでプロレスはサーカスのテントで行われて、アトラクションのような扱いだった。でも日本では、プロレスラーはアスリートとして敬意を持たれていた。猪木の奥さんは日本人なら誰でも知っている一流の女優だったしね。ローランもそんなポジションを目指していたようだ。それまで彼はいつもTシャツとジーンズ姿だった。でも猪木のきちんとしたスーツ姿に感銘を受けて、身だしなみに気を遣うようになったんだ。そして日本で素晴らしい待遇を受け、ファンからの声援を浴びたことを喜んでいた」

ボックの思い出に強く残っている日本での接待として、『Bock!』では“nuru body to body massage”が言及されている。

新日本プロレスに参戦する外国人レスラーにとってお馴染みのマッサージ店だったが、ボックとは別の機会に訪れたアンドレ・ザ・ジャイアントは相手を出来るマッサージ嬢がおらず、ガッカリしていたという。

1979年12月、ボックは再び西ドイツで興行を打ち、そのアンドレと対決している。それがボックの母国でのラスト・マッチとなり、マトレのプロレス熱も冷めていった。

19歳で新聞に記事を書くようになったマトレは大学でジャーナリズムを専攻するが、在学中にフランクフルトでディスコを開く。そして1991年、文筆業に戻った彼が書き下ろした初の単行本がルネ・ラサルテスの評伝『Lasartesse – Erinnerungen Eines Catch-Weltmeisters(プロレス世界チャンピオンの追想)』だった。

1996年にはドイツに住むトルコ系の家族についてのドキュメント『Sonay A., Hier Will Ich Leben』を発表、4カ国語に翻訳されるなど成功を収めたマトレは執筆活動を行ってきた。

そして2017年、マトレの知人がたまたまボックの友人だったことから、2人は再会を果たすことになった。

「ローランは私のことを覚えていて、昔の話をするうちに、彼の人生についての本を書きたいと考えるようになったんだ。それで11月にトルコに行って、1週間をかけてビーチで話を聞いた。それから本を書くのに1年半かかった」

そうして完成したのが『Bock! Im Kampf Gegen Stiere & Sich Selbst』だった。

<ローランにはすべてを話してもらう必要があった>

アントニオ猪木との“シュトゥットガルトの惨劇”によって、今日でも生けるレジェンドであり続けるボックだが、現代の母国ドイツでは決して広く知られる存在ではないようだ。マトレは語る。

「レスリングはサッカーのように国民的なスポーツではない。ウィルフレッド・ディートリッヒみたく5回オリンピックに出場した選手は別格だけど、ドイツの若いプロレス・ファンはローランのことを知らないよ」

そんなせいで『Bock!』はいくつかの出版社から門前払いを食らい、ようやく刊行にこぎ着けている。

『Bock!』を書くにあたってマトレが重視したのは、ボックと信頼関係を築き、真実を書くことだった。

「1991年にルネ・ラサルテスの伝記を書いたとき、ルネはまだ現役プロレスラーだった。だからプロレスの仕組みなどについて書くことが出来なかった。でもローランにはそんなしがらみがないし、もう時代が違う。アメリカではリック・フレアーもヴィンス・マクマホンも、ビジネスについてオープンに話している。ローランにもすべてを話してもらう必要があったんだ」

1960年代から1970年代にかけて、グスタフ・カイザーやニコ・セレンコヴィッチといったプロモーターは西ドイツ・マットでもレスラー達にハードでシリアスなスタイルを求めていたといわれるが、ボックの“スティッフ”なファイトはやはり異質なものだった。マトレも1978年、彼と初めて会って、そのオーラに気圧されている。

「初めて彼のオフィスを訪れたとき、扉を開けると背を向けていたんだ。目の前にでかいタンスが置いてあるのかと思ったよ」

だがボックのことをよく知るうちに、彼が「知的で繊細な人」であることに気付いた。

「ローランは銀行の出納係を3年務めて、それからスポーツと美術の教師をしていた。とてもインテリジェントな人なんだ。でも子供時代に親に暴力を振るわれたりしたことを、大人になっても引きずっていた。世界中に自分自身を認めさせようとしていたんだ。そのせいでビジネスで成功してもさらに成功しようとして、すべてを失うこともあった。普通だったらまず小規模のビジネスから始めて、徐々に大きくしていくけど、彼は最初からでかい規模のことをやろうとする」

「香港のビジネスマン達が中国への返還を前にして、海外に拠点を移すことを考えていた。ローランは香港に行って、テネリフェの土地に香港企業の誘致をしようとしたんだ。ただ借地権のことで当局から横槍が入って、大金を失うことになった」

こんなこともあったとマトレは証言する。

「日本に来たとき、彼は契約外の5万ドルのボーナスをもらった。ドイツに持ち帰ると課税対象になるから、香港の貸金庫に預けておいたんだ。それから彼は刑務所に入って、服役を終えた後、その金を引き出そうと香港に行った。そうしたら貸金庫のある銀行がなくなっていたんだ!彼はビジネス・パートナーや付近住民に訊いてみたが、移転したのか、銀行が廃業したのかも判らず、5万ドルはそのまま行方知れずになった」

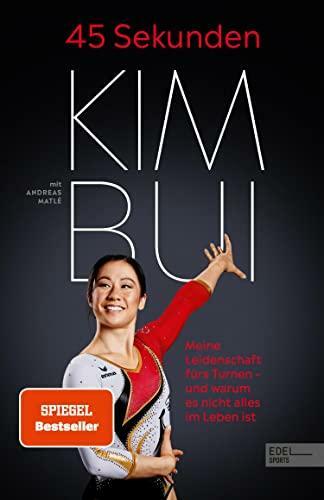

プロレスにおいてもビジネスにおいても波乱に満ちた道を歩んできたボックだが、その軌跡は世界中の人々の心を揺さぶってきた。マトレは『Bock!』の高い評価を経て、ドイツの東洋系体操選手キム・ブイについての評伝『45 Sekunden』を発表。“シュピーゲル”誌のベストセラー・リストに入る成功を収めている。

世界中のファンにとってローラン・ボックはヒーローであり、ロック・スターだった。それもそのはず。彼の経営していたディスコ/クラブ“ロックファブリック Rockfabrik”は2語の頭2字ずつを取って"ROFA"として親しまれたが、Roland Bockで同じことをしてみるとROCKとなる。ボックはその存在そのものがロックなのだ。

Special thanks to:

Roland Bock

Andreas Matle

【関連図書】

Andreas Matle

『Bock! Im Kampf Gegen Stiere & Sich Selbst』

オーストリアHeftiger刊

【この記事は、Yahoo!ニュース個人のテーマ支援記事です。オーサーが発案した記事テーマについて、一部執筆費用を負担しているものです。この活動は個人の発信者をサポート・応援する目的で行っています。】