「ぼけますから」監督が抱える後悔と葛藤 コロナで見えた家族のカタチ(前編)

90歳近い認知症の母を、90歳を超えた父が在宅介護する。そんなドタバタに、離れて暮らす一人娘が時々カメラを向けるーー。動員数20万人と、ドキュメンタリーとしては異例のヒットとなった映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」の公開から4年。その後、コロナ禍の中で母は91歳で他界し、父は101歳となった。「3人」家族としての最後の日々を記録した続編が、25日から全国で公開されるのに合わせ、広島県呉市のお宅を訪ねた。家族にとっての「居間」だった、映画でお馴染みの食卓を囲み、母を看取った今の思いや、この先の父との向き合い方について、信友直子監督に、父・良則さん同席の上でじっくり聞いた。前編は、亡き母への思いから。

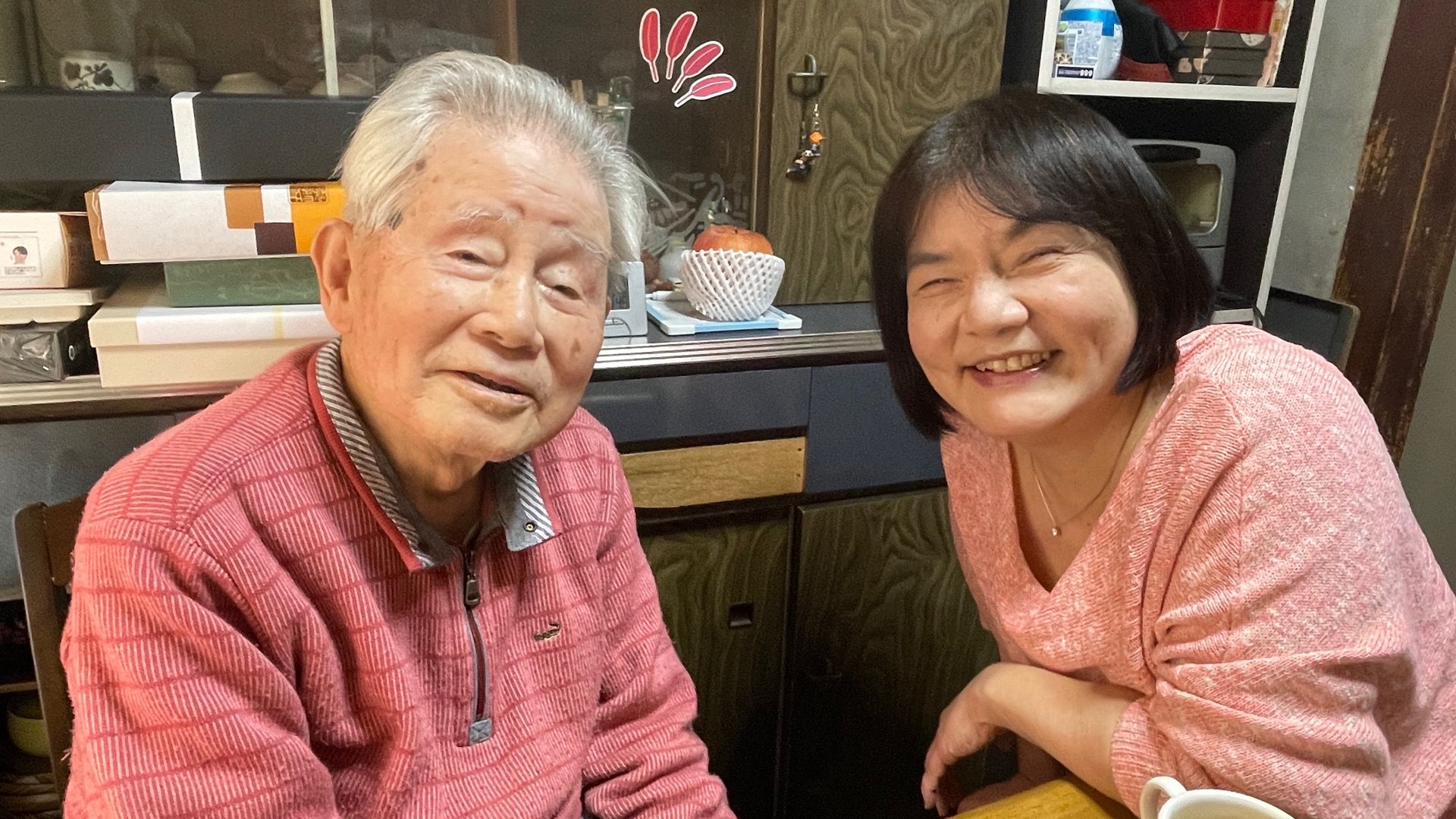

呉市中心部の静かな住宅街にある古い住宅を久しぶりに訪ねると、直子さんと良則さんが迎えてくれた。「コーヒーを淹れますけん」。年季の入ったコーヒーメーカーで、豆からひいたこだわりの一杯を振る舞うのが、良則さん流のおもてなしだ。広角レンズを使わなければ撮影すらままならないわずか2畳と狭小な食事室。家族の食事の風景も、夫婦の怒鳴り合いも語らいも、お母さんのぼやきも嘆きも、全部この食卓が舞台だった。

コロナ禍で発見したお宝映像

――続編「ぼけますから、よろしくお願いします。〜おかえり お母さん〜」では、前作で見られなかった昔の映像がとても印象的でしたが、信友家のご近所の商店街のにぎやかなかつての街並みにはとても驚きました。人間と同様、街も歳をとったんだなあ、と感じました。あれは、新たに見つかった映像なんですか。

娘・直子 そうなんよ。びっくりですよね、すぐそこなんだけど、こんなににぎやかだったんじゃ、って。だって2009年、たった10年ちょっと前なんですよ。びっくりしました。あの映像は、コロナ禍で仕事がなくなってやることないから東京の家を掃除していたら、「これなんの映像だろ」って見つけたんです。存在すら覚えてなかった。覚えていたら、最初の作品から使っていたと思います。

――ステイホームのおかげですね。近所の人たちに笑顔を振りまきながら商店街を泳ぐように買い物するお母さんの姿をスクリーンで見て、お父さんどう思ったでしょう。

父・良則 まあ、懐かしいですわいね。あっこ(あそこ)でずっと買いよったんでしょう。あれやら前の魚屋でから。他で買うたような覚えはないですねえ。

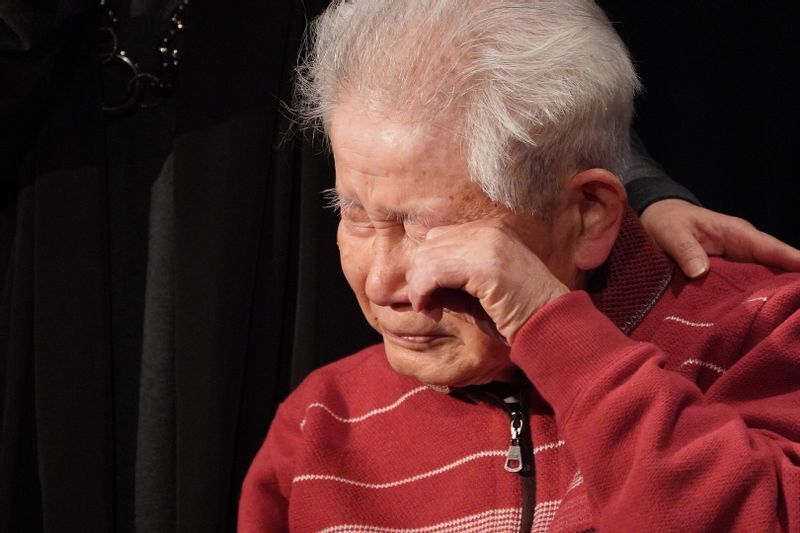

直子さんと良則さんは、3月4日、広島市西区の横川シネマであった先行上映会に、一緒に参加して映画を鑑賞し、上映後、一緒に舞台あいさつをした。直子さんは、「父と母と私の広島で、マスク越しにも皆さんがよかったよっていってくださっているような気がしてうれしい」と喜び、良則さんは「信友直子の親父でございます」と元気よくあいさつして会場を沸かせ、文子さんの話になると時折涙をぬぐいながら、思い出を語った。

納骨できない父

――食卓いっぱいのおかずを作ってましたね、お母さん。お父さんは出てきたものを食べるだけ。前作でも描かれましたが、お母さんが認知症になって、お父さん、この何年間か家事を全部できるようになって、どれだけ生活の変化を強いられたんだろうって思いました。

良則 私はええ加減なところがありましたから、迷惑をかけたけぇ、恩返しをしようと思ってがんばっとりました。

直子 母はご飯を作って父に世話を焼いて。でも、父は本当に座っとるだけ。母があれこれ聞いても「どっちでもええ」って。醤油の世話から何から母がやっていた。父は、本当に何もしてなかったんだなって。私にとってもお宝映像だったから大切に使おうと思いました。

この6月で三回忌だが、今も文子さんの遺骨は、良則さんが普段寝室や書斎として使っている和室の仏壇に置かれたままだ。「お父さんが寂しくないように」との直子さんの思いだが、良則さんも「わしが死んだ時に一緒に墓に入れてくれ」と直子さんに伝えているという。

――お父さんは、最後の最後まで、お母さんを家に連れて帰るんだ、って献身的にお見舞いにも行っていました。だから、現実を受け入れていく様子を見ていて胸がつまりました。

直子 転院した時に、一度自宅に帰ってきたでしょう。あの時に大泣きしたじゃないですか。母が。父は、あれを見て、やっぱりもう転院させないでうちに置いておけばよかったって。今でも言っていますからね。

家で看取りたかった

――やはり、おうちで看取りたかったのでしょうか。

良則 うん。わしは最後はここで送ってもらいたかった。おっかあ、一旦ここへ連れて帰った時に大泣きしてねえ、ここにずっとおらしちゃらあよかったいう風に思いました。これが一番、心残りです。

直子 転院させないなんて現実的ではないから無理っていうけど、気持ちはそうなんですよ。

――お母さんが一番お母さんらしくいた場所ですからね。

直子 そうそう、お母さんはほんまにうちに帰りたかったんよ。

良則 お母さんがねえ、デイサービスから帰って、「もう行かん、もう行かん」言いようたけえねえ、「ほいでも行けえや、行けえや」言うて脅したりしよってからね。ここへ置いとりゃあ、本人も安心するじゃろう思いましたね。

――改めて、お母さんを亡くしたことによるお父さんの喪失は、いかばかりかって。

直子 やっぱりお母さんのことを話しだすとちょっと涙ぐんだりするけんね、まだ。いつもは歌をうたって朗らかな父だけど、やっぱり色々思い出して、夜中とかにちょっと目が覚めて寝られんこともあるんじゃって言ったりする。

父と娘、それぞれの喪失

映画は、お父さんとお母さんの様子を、ちょっと引いて一人娘の直子さんが見つめている、という構図で、基本的には夫婦の風景が描かれているが、前作に引き続き、40代半ばで乳がんを患った直子さん自身が、被写体として登場する。

――前作と比べて、今回の作品は、お母さんがどんな人だったかって言うことも含めて、お母さんが丸ごと描かれているように思います。上京してきて直子さんのお世話をしたシーンも、前回に続けて見ることができて、お父さんだけではなく直子さんにとってのお母さんの存在の大きさ、喪失感の大きさが改めてよくわかる。

直子 本当は父のことを一生懸命世話している新しい映像が出てきたから、いったん、私の乳がんのシーンは抜いていたんです。でも、やっぱりプロデューサーが、どんな風に母が私のことをケアしていたかがわかるから入れた方がいいというから復活させたんです。

――女性にとってとても辛い手術。ああいう付き添いは、お母さんだからこそ、でしたね。

直子 そうね。元気な頃の母には本当に頼りにしていたから。本当に救われた、助けられたから。本当に母とは、すごく気があって話をしても面白いし、いくらでもガールズトークで何時間でもしゃべれたから、私にとっても、そういうしゃべり相手がいないのはすごくさびしいんです。私、今のようにこんなに父としゃべるようになるなんて、思いも寄らなかったから、お父さん、こんな人だったんだ、って考えるようになりました。

前作では、認知症になっても明るく冗談を飛ばしたりするお母さんの姿があったが、今回の作品では、コロナで面会制限されたまま、弱っていく様子が描かれている。

――お母さんが弱っていくほどに、癒し系のお父さんの存在感が大きかったですね。

直子 母は調子のいい時はものすごく冗談を飛ばしたりして、撮っていても楽しかったこともいっぱいあったけど、脳梗塞で倒れてからはやっぱり、どんどん見る度に弱くなるので、撮っててもすごく辛くて。でも、やっぱりこのプロジェクトを始めたからには、撮り続けないといけないなと思って続けたんですが、辛かったんですね。その辛い気持ちを察してくれたのか、父は余計より明るくなって、よりユーモアが出てきて、ほっこりさせてくれたりしたので、なんか父を見ていると癒されて救われた。そういうことがあって、この第2弾の映画も、多分母だけを撮っていたらすごく辛かったけど、父に励まされながら笑わせてもらいながら、撮り続けられた。

胃ろう開始、いまだに後悔

――認知症と付き合いながらお父さんに世話をしてもらって家で暮らしていたのに、脳梗塞で倒れてから本当に大変でしたね。あれだけご飯を作るのも食べるのも好きだったお母さんが、自分の口から食べられなくなってしまった。

直子 いまだに、母を胃ろうにしてよかったのだろうか、という後悔があります。

――今回はそういった、最期の迎え方のようなある種の問題提起もあって突きつけるものがありました。

直子 私自身も、そういうことに対して準備してなかった。だから実は、お医者様から「胃ろう」って言われて、それなんだっけ?っていうくらい知らなかった。まったく知識がなくて本当に準備ができていなかったのに、やっぱり患者さんってどんどんあっという間に悪くなるから、待ってくれないんよね。もう転院しないといけないから、じゃあどうしますかって。突きつけられるからすごい結構大変だったなあって感じていました。

延命治療をどこまでするかはよく親子で話し合っとった方がいいとはいうけども、やっぱり難しいですよね。でも私は、母のことを経て、あらかじめ話しておくのがいいというのは本当だったんだって実感した。

――胃ろうしなかったらもうちょっと早くにお別れがきていましたね。胃ろうしたことで長生きができたけど、それでも後悔があるんですか。

母にとって、どうだったか

直子 私たちにとっては、それだけ長く生きてくれて、逆にコロナ禍になったからゆっくり帰ることができて、ゆっくりお別れできたからタイミング的にはバッチリだった。私にとってはよかったんです。でも母は、1年長くずーっと寝たきりで天井を見ながら病室で過ごしていて、楽しかったかなって。そう思うと、ちょっとかわいそうなことをしたかなって思うんです。父もそう言っているし。「わしらが行っとらん時はおっかあは寝とるだけじゃけぇのう。本の一つも読めりゃあええが、そうなこともできんのはどうなんかのう」って。

――だから、毎日駆り立てられるようにお父さんは病院へお見舞いに行ったんですね。

直子 ちょっとでも、自分が行っていれば何か刺激があるわけじゃない。母にとっても。そのためにも行ったんじゃないかな。

良則 わしゃあ、お医者のことはわかりまへんねえ。まあ、お医者さんがしちゃったんじゃけえ、えかったんじゃろうぐらいのことじゃねえ。

直子 お父さんは、胃ろうして長生きしたい? 120まで生きるって言ったじゃない。

良則 ほおかいのう。口からでまかせじゃろうね。

それでも、やっぱり

ーーお父さん、気持ちが揺れているんでしょうか。

直子 気持ちが揺れている、というか気分。胃ろうしてでもちょっとでもわしゃあ長う生きたいっていう時もあるんです。ねえお父さん、ハンバーグやら美味しいもんが食べられんじゃろ。そうに食べる楽しみがないのに生きとうない?

良則 それだけじゃないんですがねえ、もう 100超えたら体がしんどいですわい。

直子 ほいでも、直子は胃ろうしてでもお父さんには1日でも長う生きとってもらいたいよ。

後編では、父娘2人きりとなった信友家の今後について、話を聞きます。