ROTH BART BARON三船雅也が語る「今、僕たちから奪われたもの、欠落してしまったもの」

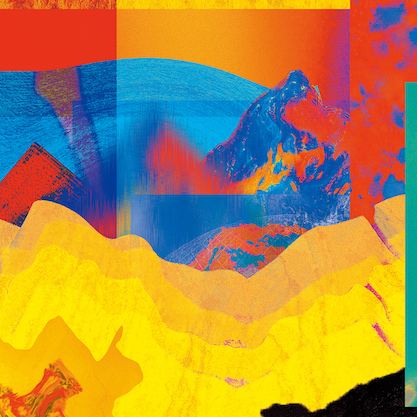

東京を拠点に活動するフォークロックバンド、ROTH BART BARONの新作アルバム『極彩色の祝祭』の反響が広まっている。

活動初期から海外レコーディングを敢行し、インディペンデントな価値観と研ぎ澄まされた美意識で独自の音楽性を開拓してきた彼ら。

ボン・イヴェールやザ・ナショナルなどUSのインディー・ロックとも共振するようなモダンなサウンドを展開しつつ、言葉本来の意味での「フォーク(=民衆音楽)」を追求しているバンドだ。三船雅也(ヴォーカル/ギター/その他)はこう語る。

「フォークソングって、もともと民衆のために何を歌うかということだ思うんですね。日本だと半世紀くらい昔に生まれた“四畳半フォーク”という言葉のせいか自分語りの歌だと思われがちだけれど、僕は本当の意味でのフォークソングにリスペクトがある。その2020年代版をバンドサウンドでやるということを考えています」

新作は「祝祭」をテーマにしたという一枚。新型コロナウイルスの感染拡大でツアーが中断した後に制作が進められたというアルバムは、今の時代精神を大きく反映したものになっている。三船にインタビューを行った。

――新型コロナウイルスの感染拡大でライブ活動が中断されて、まずどんなことを考えましたか。

「前のアルバムの『けものたちの名前』を作っていた頃から、2020年が来たら今まで大事にしてきた価値観が大転換するだろうと思っていたんです。だから、人間がまだ野蛮なままでテクノロジーを持ったような作品で2010年代を終えたかった。来年になったらこのアルバムは通用しなくなると思ってました。COVID-19で可視化されたけれど、それ以前からカオスなことは沢山起こっていた。だから、ライブはできなくなったけれど、凹んでいる暇はなかったという感じです」

(「けもののなまえ feat. HANA」)

――『けものたちの名前』の時点でイメージしていた2020年代の転換というのは、どういうものだったんですか?

「関東大震災が起きると思っていたんです。インバウンドで沢山の観光客がやってきた東京に震災が起こってオリンピックがめちゃくちゃになる。それで東京の首都機能が麻痺してしまう。そういうところから再生していくんだと考えていた。唯物的な、ものを所有する喜びから、人間にとって何が大事なのかをもう一度考え直すというか。消費社会の安易なときめきのソファに座っていた私たちが瓦解するというようなことを考えていた。もちろん、実際にそんなことが起きるなんて、縁起でもないですけれど。そうなったときに、どう自分が作品を作っていくかを考えて用意していました」

――新作が「祝祭」というもの、そして色彩というものをテーマにしているのはどういう理由なんでしょうか。

「テーマ自体は以前から決めていて、「祝祭」という言葉を筆ペンで書いて壁に貼っておいたんです。でも、ツアーが途中で中止になって。車も走らなくて静かになった5月の東京で、人もいなくて、ついこの間まであった商店街のお店が消えていく。そういう中で、誰が祝祭を鳴らすのか。そういうことを考えて、テーマは変えなくていいなと思いました。アメリカと中国の剥き出しの対立とか、意見がバラバラなヨーロッパとか、自分の権利を守るために相手を退けていく感覚とか、沢山の分断があって、色がなくなっていく僕らの生活で、僕らはどう色を取り戻していくのか。そのためには、自分の命を祝っていく感覚、新しいアイディアが必要なんじゃないかと思いました。静かな街で自分と対話する機会がすごく増えたんです。光をプリズムで分解していくように、一色ではない。心にプリズムを当てていくような作業をしていました」

(「極彩 | I G L (S)」)

――レコーディングはどんな感じでしたか。リモートのレコーディングも含めていろんな発想があり得たと思うんですが。

「データのやり取りでコンピュータだけで完結させて作るというアイディアもあったけれど、やっぱり祝祭がテーマだというのが大きかったですね。祝祭というのは実際に人間が顔を突き合わせないと起きないし、その先にある見えない繋がりみたいなところだと思うので。どうなるかわからないから、様子を見つつ5月に曲だけを仕上げていって。6月の初旬に大きなスタジオを抑えることができたので、そこを使って、同じ空間に集まって、実際に空気を震わして音楽を鳴らそう、人間が出すストレートなエネルギーを録音したものを作ろうと思いました」

――祝祭のためには人が集まらないといけないというのは、すごく本質的な指摘ですよね。冠婚葬祭だってそうだし、そもそも風習として根付いているお祭りがそうである。で、今は少しずつ日常が戻ってきていても、そこに制限がかかっている日々と言えるわけで。

「今、僕たちから奪われたもの、欠落してしまった感情がそこにあると思うんですね。強烈にインスピレーションになったのは、どこかの国で新型コロナウイルスに感染して亡くなった方の遺体がビニールでぐるぐる巻きにされて部屋にポツンと置いてある写真でした。最後の最後まで、祝われなくて死んでいく人が何百万単位でいる。それを見て、生き残った自分たちが何をすべきかを考えた。あれはここ10年くらい見た中で一番すごいビジュアルだった。僕たちが失ったものはそこに尽きると思います」