ツノトンボはトンボにあらず。蝶のような触角があり、幼虫がヤゴでないのがその証拠。

ツノトンボは「トンボ」の名が付くのに、シオカラトンボやイトトンボのような「トンボ目」の虫ではない。つまりトンボの仲間ではない。

では何の仲間なのか。ツノトンボはアミメカゲロウ目、ウスバカゲロウ上科の虫である。つまり、アリジゴクの親のウスバカゲロウに近い仲間だと言える。

トンボの触角は非常に小さく、無いに等しいほど目立たない。しかしツノトンボの触角は、蝶の触角のように長く、先が膨らんでいて、非常に目立つ。この触角の大きさが「ツノトンボ」の名の由来だ。

トンボの幼虫は水中生活をするヤゴだが、ツノトンボの幼虫は陸上で生活しており、その姿はアリジゴクに似ている。

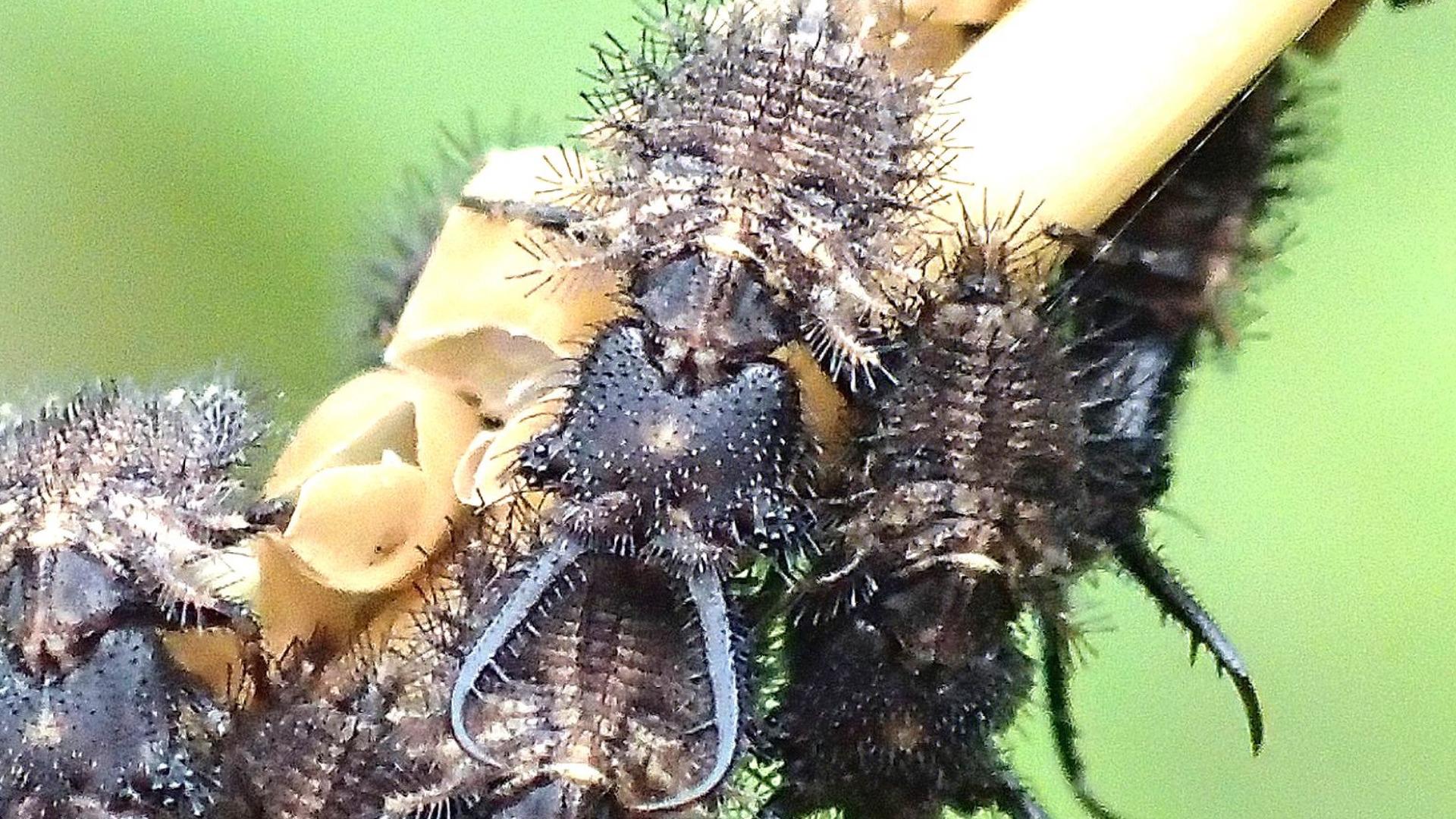

幼虫の巨大な牙(大顎)は、肉食であることを如実に物語っており、拡大写真にすると、SF映画に出てくる怪物のような迫力がある。

幼虫は、地面を徘徊して小昆虫などを補食しており、すり鉢状の目立つ巣を作るアリジゴクと違って、お目にかかる機会は少ない。

成虫は昼間に草に茎に止まっていたり、夜に灯火に来ていたりするのを時々見かけるが、幼虫は孵化したばかりの集団を一度見つけただけだ。成長すると2センチほどになるという大迫力のツノトンボの幼虫に出会うことは、昆虫記者の長年の願望の一つだ。

また、ツノトンボの仲間には、各地で絶滅危惧種になっているキバネツノトンボという美麗な種類もいる。このキバネツノトンボも昆虫記者がまだ見たことのない、あこがれの対象の一つ。ツノトンボ関係では、昆虫記者が達成すべき目標がまだまだ多く残されている。虫探しの楽しみのネタは永遠に尽きることがない。

(写真は特記しない限り筆者=昆虫記者=撮影)