「先が見える人生は嫌だ」 叩かれても、批判を恐れず太田雄貴が前に進む理由

フェンシングと言えば、きっと大半がこの人の名を挙げるはずだ。

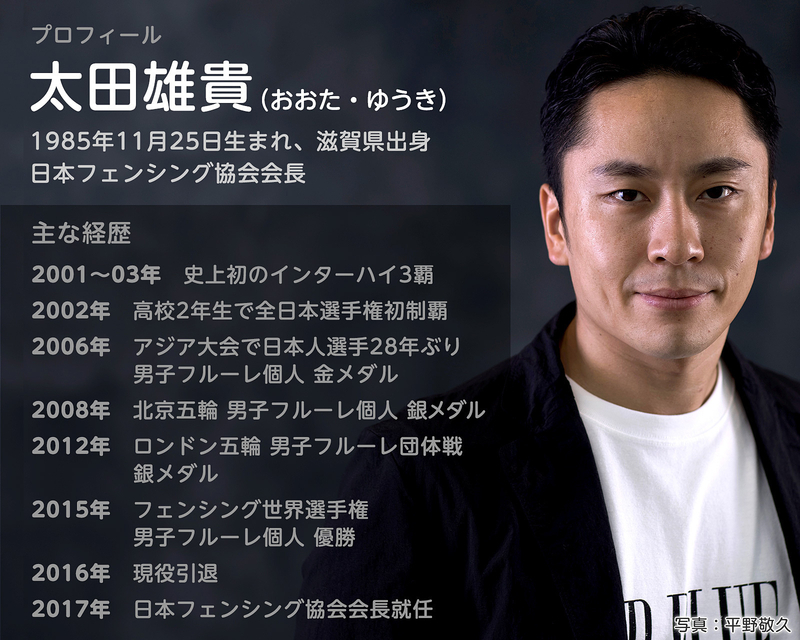

太田雄貴、34歳。08年の北京、12年のロンドンと五輪で2大会連続メダリストとなり、16年のリオデジャネイロ五輪を最後に現役引退も、翌17年、31歳の若さで日本フェンシング協会会長に就任。

しかも、いずれも「史上初」。フェンシングの顔、そして2013年のIOC総会では最終プレゼンを行った五輪招致の顔。なおかつ妻子にも恵まれた、いわば、人生のど真ん中を歩く男。

そんなイメージを、当の本人はどう受け止めるのか。

「傍から見たらそうかもしれませんね。実際はそんなことないんだけど(笑)。でも、昔は周りからどう思われるかとか、すごく気になっていたけど、今は気にならなくなった。そうできるようになってきた、というのが正しいかな。コロナに対する政策もそうですけど、誰かを救おうとして、よかれと思ったことが、受け取り方によって誰かからは責められる。世の中、ほとんどそういうことに満ちているんだと、協会運営を通して、切に感じるようになりました」

選手時代は多くの注目を浴びる中、国内で開催されるワールドカップが苦手で、敗れた悔しさを噛みしめながら「プレッシャーに弱い」と自戒の言葉をよく聞いた。東京五輪招致の立役者なのだから、16年で引退することなくそのまま選手として目指す道はなかったのか。そう尋ねると「自国開催の五輪に出る、その重圧を想像するだけで無理」と笑いながら大きく手を振り、否定したこともある。

自らを「ビビり」と揶揄し、傷つきながら得た、傷つかずに進むための免疫。

それは20代から30代、選手から会長になった今も、現在進行形で蓄積し続けている。

シンプルな欲求と生まれた息苦しさ

フェンシングと五輪の関係は深く、近代五輪最初の大会となった1896年のアテネ五輪で開催された9競技の1つでもある。その後、1952年のヘルシンキ五輪で日本も初参加。しかしメダルへの道のりは遠く、「悲願」とされたミッションを、08年の北京五輪で達成したのが太田だ。

巧みな話術と、明るいキャラクター。「史上初」フェンシング界のメダリストという冠を手にした太田は連日テレビやイベントに引っ張りだこ。不慣れな環境に疲労を感じながらも、自らが露出することでフェンシングが少しでもメジャーになるなら、という願いと、1人の青年として、至ってシンプルな動機が、若い太田の背を押した。

「純粋にうまくなりたい、強くなりたいというのと同じように、テレビに出たい、有名な人と友達になりたい。すごくシンプルな欲求だったんです。最初はそれが満たされて、楽しかったけれど、一方で“メダリスト”という公人になったことで生じる息苦しさ、自由さもなくなった。自分の発言がイコール、フェンシング界の総意とされてしまうことを認識するようになりました」

アスリートして生き続けてくると批判の免疫が低下 それでも自分を保つには

陽が当たる場所に立てば、賞賛する声ばかりではなく、時には批判的な声も届く。

09年には行政刷新会議による事業仕分けで、スポーツ予算の縮減が妥当と判定されたことを受け、日本オリンピック委員会(JOC)と共に数名の五輪メダリストが記者会見で抗議を表明。その席上で、太田もマイナースポーツとされる競技の選手が置かれた現状を述べるも、ブログのコメント欄は炎上。

アスリートとして結果を残せなかった時とはまた違う糾弾を受け、批難の的になることを身に染みて感じたのも、メダリストになってからだったと振り返る。

「もともとアスリートって、金メダルを獲るとか、成果を残せば批難を浴びることはありませんよね。13年の五輪招致の時も、そこまでの過程では汚染水の問題やさまざまな批判も受けましたが、東京五輪が決まると賞賛され、スポーツが全員に応援してもらえる構図になっていく。だからアスリートとして生き続けて来ると、何かを批判されることに対する免疫もものすごく低下する。同じ出来事も人によって受け取り方も違い、肯定するばかりでなく、目に見える形で否定してくる人もいます。人間ってそんなには強くないので、自分の軸を保つには、僕の場合、フェンシング、平安高校、京都、家族、友人、会社。いろんなコミュニティ、自分の居場所だと思えるいくつかのポジションがないと難しかったでしょうね。特にこれからは、1つじゃなく複数のコミュニティを持っているほうが強い。そういう時代だと思います」

週刊誌で報じられた強化費問題 「普通ならあり得ない方向に矛先が向いた」

常に前を向き、言葉の端々や瞳に宿る強さ。だがその一方で、新しいことにチャレンジするたび少なからぬ怖さや不安も当然ある。

会長就任後、まず太田が注力したのは全日本選手権を日本フェンシング界にとって日本一を決める最高峰の大会であると共に、スポーツエンターテインメントとしても発展させ、なおかつ事業化してスポンサー収入やチケット収入による収益を得ること。17年、18年は赤字だったが、相互協力の協定を結ぶ東京都渋谷区のLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で開催された19年は黒字へ転じ、決勝の2日間で計5248名が来場した。

新たな試みや華やかさに目が向けられ賞賛される一方、また別の問題も生じる。

スポンサーやチケット収入で収益が増えるなら、なぜそれが強化費に当てられないのか。五輪出場へのポイント獲得には欠かせない大会出場に向けた海外遠征費用を、選手が負担している現状などフェンシング協会の財政面の課題が、選手からの告白という形で週刊誌に掲載され、会長である太田が糾弾された。

「コーチの人件費、選手たちが練習する会場の運営費、選手たちの目には見えないところでかかるお金がたくさんあって、残念ながら今のフェンシング協会はそこを埋めることが精いっぱいで、未来に向けた投資をする余裕がない。それが実態です。実際、全日本選手権も5年以内に収益化させ、強化費に配分させると言って、そうなりつつあるのですが、選手からすればどこにお金がかかっているかわからないし、五輪に出る、出ないで人生が大きく変わる以上、選手選考を含め、思い通りにいかないこともある。そこにコロナが重なって、考える時間が増えたことで普通ならあり得ない方向に矛先が向いた。選手たちの不満やいろいろな思いはあって当然ですが、協会運営をする以上、主語は『I』から『WE』になるし、全員の思いに応えるのは難しいのも現実です」

「ピンチでもあえてチャンスと言いたい」34歳のリーダーが責められても前に進む理由

よかれと思って動いても、別の誰かからは「それは違う」と責められる。それがリーダーの役割とはいえ、34歳で背負うにはいささか厳しいようにも思えるが、それでもなお、前へと進む原動力は何か。

「メダルがなかったらもっと幸せな人生だったかもしれないし、それは誰にとってもわからないですよね。でも1つ言えるとするならば、僕は、今を含めてずっと幸せです。選手の頃はフェンシングを知ってほしい、自分という人を知ってほしいと思ってやってきて、今は今で、たとえばスクランブル交差点の電飾を全部ジャックしてフェンシングをやったら面白いだろうな、でも今は人が集まれないから仮想空間でやるか、とか、あらゆる可能性を否定せずに検証だけはしてみる。そういうことが僕には大事で、常に何かにチャレンジして、挑み続けるから面白いんだと思いますね」

17日から3日間の予選を経て、26日に決勝が行われる今年の全日本選手権もまさにそう。コロナウイルス感染予防を鑑み、予選、決勝のすべてを無観客で開催。背景をバーチャル画面に切り替えるなど、リモート配信ならではの見せ方を利点とする反面、出場全選手に試合当日、1時間ほどで結果が出るSmartAmp法という簡易検査を行うため、各種目の出場選手は予定されていた32名から16名へ変更。当然ながら、出場機会を逃した選手や指導者からは不満の声も上がる。

もちろん太田自身も自らの選手時代を振り返れば、全日本選手権がどれだけ意味のある大会か、理解していないはずがない。だが、あえて厳しく言うならば。そう前置きした、太田の言葉に熱が帯びる。

「やらない理由を見つけるのは簡単です。でも、僕はそこでも新しい形式、ニュースタンダードをつくって何とか開催させることがミッションだと思っているんです。それはフェンシング界、スポーツ界を一歩でも前に進めるためにも必要な定義だと思うから。ものすごく厳しい言い方をすると、これはフェンシングに限らず、いかなる状況でも協会に前を向かせられるような選手は五輪でメダルを獲れない。協会のせい、所属先のせい、と誰かのせいにするのではなく、自分で前を向いて、周りの雑音と向き合ってモチベーションをいかに保つか。金メダルを獲るというのは協会の夢である前に、あなたの夢、自分の夢ですよね、と。出られなくなった選手のことを考えれば、安易にチャンスという言葉を使うのは適切ではないかもしれないけれど、それでも僕はあえてチャンスと言いたい。ピンチだ、と下を向くよりも、ニコニコしながら前向きに挑む必要性があるはずです」

「先が見える人生は嫌だ」 ビビリながら、楽しみながら、前に進む

コロナウイルスに対する策もまだ確定せず、本当に東京五輪は開催されるのか。感染状況や政治情勢、目まぐるしく変動するたび、ポジティブばかりではない議論も飛び交う。

あえて、意地の悪い想像をするならば。予定通り来年開催されても、再延期になっても、もしかしたら中止を余儀なくされても、財政面や選手生命、どの側面から見るかによって見方が全く違う以上、全員が「それでよかった」と手を叩き同意することなどあり得ない。

どんな決断が下されるにしろ、その時、太田も「なぜ招致したのか」と矢面に立たされることもあるのではないか。そう尋ねると、太田の表情が緩んだ。

「そこはシンプルです。先が見えない人生と、先が見える人生。どっちが嫌かと言われたら、僕は見える人生のほうが嫌ですね。この人と何歳で結婚して、ここで孫が生まれて、何歳で死んで、と全部すごろくみたいに最初から書いてあるより、1個1個めくるほうがいい。みんな、先が見えないのは怖いっていうんですけど、いやいや、見えるほうが怖いですよ(笑)。安定している人から見れば尖った人はうらやましく見えるけれど、でも逆から見たら違うから、人と比べないことも大事。ただ、スポーツ選手が大変なのは、現役時代ずっと人と比べて、競って勝って生きて来たのに、『これからの人生は人と比べないこと。競わなくていいんだよ』と言われると困るんですけどね(笑)」

踏み出した先で見る、新たなカードは何だろう。ビビりながら、でも楽しむ。人生は、見えないからこそ、面白い、と。

【この記事は、Yahoo!ニュース個人の企画支援記事です。オーサーが発案した企画について、編集部が一定の基準に基づく審査の上、取材費などを負担しているものです。この活動は個人の発信者をサポート・応援する目的で行っています。】