一雫ライオン 注目作家が突然ステージⅣのがんと宣告されてーーそれでも希望を見つけられた理由<後編>

<前編>からの続き

「がん告知を受けた時『ああ、弟の喪服、用意しなきゃ』と思いました」

もう一人、一雫には守らなければいけない大切な人がいた。それは小説を書く上でも大きな存在になっている、自閉症で学園に入所している弟だ。

「がん告知を受けた時『ああ、弟の喪服、用意しなきゃ』と思いました。生まれつき自閉症で、その専門の学園でお世話になっている弟は自分では何もできません。今回のことも『お兄ちゃん、お父さんが死んじゃった病気と同じ、がんになっちゃったよ』って言っても、病気ということはなんとなくわかっていると思いますが、がんということは理解していません。僕が死んでしまうと、弟の面倒は誰が見るんだろうということがとにかく心配で。だから何かあった時に弟にこの喪服を送って欲しいと妻に託しました。もちろん家族なので弟の存在が大きいのは当たり前なのですが、誰かの助けがなければ生きていけない彼と共に生きている中で、弟といえども自分ではない他者のことを考えて生きることって、ある意味生きるのが楽なんです。誰かのために生きるって、それだけで毎日を生きる意味があるから。入院して抗がん剤を打ちながら、『この抗がん剤治療は、もし弟ががんになっても、多分いける』とか想像するんですよ。でも放射線治療に関しては、3分間じっとしていなければいけないので無理かなとか、そんなことばかり考えていました。だからがんになった時も『やっぱりまた弟に助けられたな』と思ったし、冷静でいられた理由のひとつだと思います。僕の心根の部分を構築してくれたのは弟です。小説を書く上で僕は強者と弱者の存在は根っこにあるもので大切にしています。それはやはり弟の存在が大きいと思います」。

抗がん剤の副作用で髪の毛がごそっと抜けた時は、鏡に映る自分の姿を見て想像以上にショックを受けた。「昨日の自分と一秒前の自分のあまりの違いにショックを受け、妻曰く『がんの告知を受けたときより、髪が抜けたときのあなた、心配なぐらい落ち込んでた』と。これはよくないなと思って、だったらいい機会だしカッコいいヅラを被ってみようと思って、大好きなデヴィッド・ボウイの髪型のカツラを、妻にネットで探してもらいました。それを買って被って、帽子を合わせると案外しっくりきて、妻も似合っていると言ってくれて少し元気になりました」。

入院中、チラシの裏に書いた本音

治療中の一雫を支えたのは、一番近くにいる夫人だった。その言葉に、言葉を生業としている小説家は救われ、背中を押された。そして出版社の編集者も一雫のことを支えた。

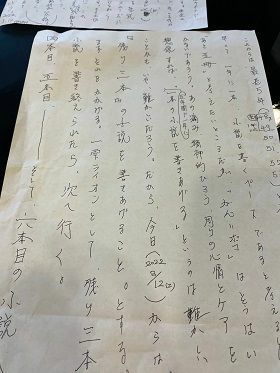

「治療が進んだときに、妻に褒めてもらえたことがすごい嬉しかったんです。『あなたは強い。前からそう思ってたけど、よくこの状況でそうやってちゃんといられる。本当に偉いと思う』て言ってくれて。僕は何より女性に褒められるのが好きなので(笑)、『ありがとう、残りの治療も頑張ります』ってやる気になりました。それと幻冬舎さん、講談社さん、集英社さんの編集者の方の存在も大きな心の支えになりました。治療中の半年間、本当に献身的に支えてくださいました。『ちゃんとあなたは書かなきゃ駄目なんだよ。生きるんだよ』って、生きよう、生きたい、絶対書くんだ、と強い気持ちに向かわせてくれました。もし5年しか生きられないとしてもあと3本だけでも、子ども達のためにも、自分のためにも書きたいと思いました。入院している時、体調がいい時には、小説家としてではなく一人の人間としての本当の思い、本音をチラシの裏に書いてみました。手書きの方が作為的にならないと思って。そこにはやはり再発、転移、生存率、ビクビク生きていくと思う、命が伸びる限りは伸ばしていきたい……そんな言葉が並んでいました」。

「マイナス思考なので、心のどこかでだめな場合もあるだろうなって思っていた」

治療のかいあって、がんはほぼ消滅し痛みも全くないと教えてくれた。「絶対治る」という強い気持ちと「周りの支え」で、何もしなければ春まで持たないと言われた一雫は生還した。

「先ほども出ましたが、元がマイナス思考なのでここまで元の生活に戻れるとは思っていませんでした。妻と子供、編集者の方々が支え続けてくれましたが、やっぱりマイナスから考えないと、もし検査の結果が思わしくなかった時、慌てて対処するのが僕は嫌なので、心のどこかでだめな場合ももちろんあるだろうなと思っていました。そんなに簡単な敵ではないと思ったけど、最後のチェックで先生から『今回の治療で、がんは全て絶滅させました』という言葉をいただいて、勝ったんだなと初めて思えました。放射線の影響は残っていますが、そのときの妻のホッした、嬉しそうな顔は忘れられません』。

「読んだくれた人の心に余韻が残ってくれるのが一番嬉しい」

元気を取り戻した一雫は、『二人の嘘』の文庫化にあたって、小説の舞台となった金沢の書店を廻って書店員と話をして、作品の動向と感触を確かめた。読者の反応や反響は一雫にどう届いているのだろうか。

「例えば『物語の結末がある程度読めた』という感想をいただいて、それはそれで嬉しくて。そこが勝負の本ではないし、ある程度のミステリー要素はあっても、僕は謎解きが得意ではないんです。『展開がある程度わかった、でも、引き込まれた』とか『ページが止まらなかった』という感想が嬉しかったです。一番嬉しい感想は、一番僕が書きたかったことなのかもしれません。それは『この二人の愛は許されないし、間違ったことかもしれないけど、こうならざるを得ない愛もあると思った。結末は悲劇だけど、主人公の二人にとっては幸せだったのかもしれない。とにかく余韻が残っていてまだ解決できていない』という感想です。余韻が残ってくれるのが一番嬉しいです。書けてよかったなって改めて思っています。だから次もそういう小説を頑張って書きたいと思って、今、死に物狂いで、苦しんでます(笑)」

「王道を書きたい」

大病を経て自分の中で書きたいもの、書かなければいけないものは変わってきたのだろうか。

「そことがんとは切り離しているみたいで。『二人の嘘』を書いた後、次はどういうものを書きたいのかを聞かれた時に、僕は迷わず王道を書きたいと答えました。そこは変わっていなくて、実は物語にはあまり興味がなくて、とにかく人間だけを書きたい。そうすれば必然的に小さな話でも物語になっていきます。人生も一緒じゃないですか。結局どんな人にも物語というものは小さくてもある。だから小さな人たちの小さな話を、ダイナミックな大きな物語にしたいということなんです。それが自分の中の王道です。僕が思う人間の弱さ、強さ、切なさ、悲しさ、これまで経験したこと、僕の中の王道を迷わずにエンターテインメントとして書いていきたい。もちろん自分の内面の痛さを吐露して、小説にする小説家さんはたくさんいらっしゃいます。でもろくでもない生き方をしてきた僕に、『二人の嘘』の担当編集者は『そういう生き方をしてきた人は、書くべきタイミングが絶対にあるから』と言ってくれ、その言葉を信じてこれまで自分の感じてきたこと、経験したこと、出会った人のことを自分のこととして、正直に迷わず書いていくことだと思っています』。

地べたに立っている小さな人をきちんと掬い上げて、“人間”を書く

「とにかくうまい小説じゃなくて、すごい小説を書いてほしい。ライオンさんの小説はまだ理性で抑えているところがあると思う。でも小説を書くときだけは、理性を全部開放していいと思う」と編集者にアドバイスされ、書き上げたのが『二人の嘘』だ。回り道をして辿り着いた小説家という場所。一雫が自分のことを「ろくでもない生き方をしてきた」と語っているように、どこか昭和の、無頼派の薫りがしてくる作家だ。初の小説『ダー・天使』(集英社文庫/2017年)は号泣必至の感動作、続く『スノーマン』(集英社文庫/2018年)は一転して猟奇連続殺人事件をテーマに、社会の息苦しさを描いている。そして『二人の嘘』だ。振れ幅の広いこの3作品に通底しているのは、地べたに立っている小さな人をきちんと掬い上げて、“人間”を書いていることだ。時代関係なく人が人を思う心に、読んだ人は心を動かされる。

一雫ライオンの次回作は、新たな年となる2023年に講談社から発売される。人と人とを描いた“人間ドラマ”だそうだ。