性別変更「不妊化」強制は人権侵害 最高裁の判断に期待

「トランスジェンダー」が、法律上の性別を変更するための要件の一つに、生殖機能をなくす手術を受けなければいけないという、いわゆる「不妊化要件(生殖不能要件)」がある。

この要件が憲法違反かどうかについて、最高裁は今月27日に弁論を行い、年内には判断を示すという。

最高裁は、4年前に一度この要件について「合憲」判断を下している。

2019年、最高裁第2小法廷は不妊化要件について「現時点では違憲ではない」と判断した。しかし、当時2人の裁判官が「社会状況の変化などを踏まえると、憲法13条に違反する疑いが生じていることは否定できない」と指摘している。

今回、高額な手術費や後遺症への不安から精巣の摘出手術は受けていないというトランスジェンダー女性の新たな申し立てに対し、最高裁が改めて判断を下す。

類似の家事審判で、最高裁が申立人の弁論を開くのは初めてと言われている。さらに裁判官全員が参加する大法廷での判断となるため、4年前の判断が変更されるかどうかに注目が集まっている。

国が個人の生殖能力を奪うことは、「子どもを産む資格がない」と言っているようなもので、人権侵害であることは免れない。最高裁は少数者の人権の視点に立った正しい判断を示すべきだ。

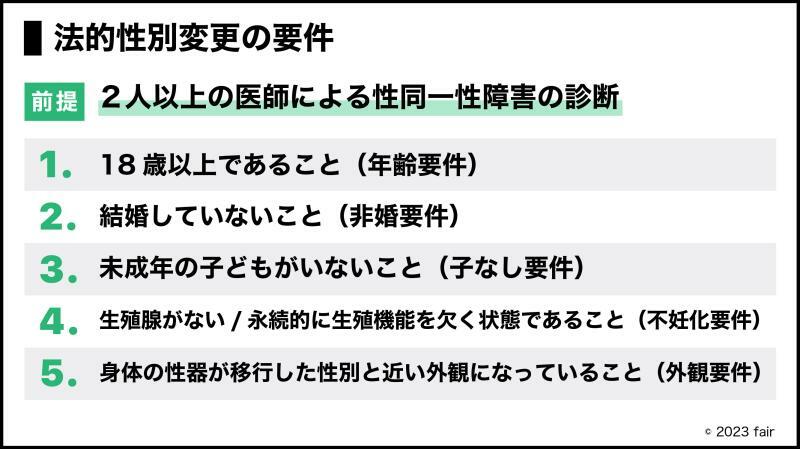

性別変更「5つの要件」

日本では、2004年に施行された「性同一性障害特例法」で規定されている要件を満たせば、法的な性別を変更することができる。

この法律では、まず「2人以上の医師から性同一性障害の診断を受けること」が必要だと示されている。

その上で、「18歳以上であること」「結婚していないこと」「未成年の子どもがいないこと」「生殖腺がない/永続的に生殖機能を欠く状態であること」「身体の性器が移行した性別と近い外観になっていること」の5つの要件を満たした場合、家庭裁判所に申し立てをすることで性別を変更することができる。

司法統計によると、2004年の施行から2020年末までに1万人超が法的な性別を変更しているという。

ただ、トランスジェンダーの人口は0.7%という調査があり、日本の人口約1億2千万人のうち約84万人と推定できる。そのうち法的な性別を変更したのは、16年間で約1万人ということになり、大多数の当事者は法的な性別を変更していない/できていないことがわかる。

※2022年に発効されたWHOによる国際疾病分類の最新版「ICD-11」では、「性同一性障害」は削除され、新たに「性の健康に関する状態」というカテゴリのなかに「性別不合」という項目が新設された。精神疾患ではないが、ホルモン治療や性別適合手術をのぞむ人に対しての医療的な措置は担保される。日本でもこのガイドラインに即した対応が求められる。

性別適合手術の現状

「トランスジェンダーはみんな自分の身体が嫌で手術したいのでは?」と思う人がいるかもしれないが、当事者の中には身体への強い違和感や嫌悪感を持つ人もいれば、折り合いをつけて生きている人もいて、その実態はさまざまだ。

さらに、「性別適合手術を受けたら性別が変わる」というイメージも当事者の実態とは異なる。『トランスジェンダー入門』では、①精神的な性別移行、②社会的な性別移行、そして③医学的な性別移行の3つに分けて説明している。当事者は長い時間をかけて段階的に性別を移行していくのだ。

そもそも生まれた時に割り当てられた性別とは“反対”の性別に移行したい人もいれば、Xジェンダーやノンバイナリーなど、必ずしも男性か女性かの二つに当てはまらない人もいる。

多様な当事者のなかで、特に身体への違和感や嫌悪感などから性別適合手術をのぞむ人もいるが、実際には簡単に手術が受けられるわけではない。

まず、性同一性障害の診断を受ける必要があるが、取得するまで数ヶ月から1年程度かかることもある。

厚生労働省の調査によると、トランスジェンダー当事者のなかで性同一性障害の診断を受けているのは15.8%だという。そもそも「性同一性障害」という診断自体をのぞまない人もいれば、診断を受けたくても近くに通えるクリニックがないことなど、理由は多岐にわたるだろう。

性同一性障害の診断を受けた場合も、定期的なホルモン療法へと移り、その後性別適合手術を受けることになる。前述の調査によると、トランスジェンダー当事者のなかで性別適合手術を受けた人はたった5.9%だった。

一言で「性別適合手術」といっても、トランス女性の場合の陰茎切除、精巣摘出、膣形成など、トランス男性の場合の乳房切除、子宮卵巣摘出、陰茎形成など、内容はさまざまだ。費用は数十万円から300万円ほどかかると言われ、2週間程度の入院が必要になることもある。

国内では性別適合手術を受けられる病院は限定的だ。GID(性同一性障害)学会による認定病院は8ヵ所(2023年4月時点)。申込者から抽選で患者が選ばれ、受診に至るまで2年以上かかることもあるという。そのため、当事者のなかにはタイなど海外で手術を受けるケースも少なくない。

手術にはリスクもあり、手術した部分の皮膚が壊死するなどの合併症や、死亡事例もある。

例えば、卵巣摘出後は更年期障害と同じ症状が出るため継続的なホルモン療法が必要になる。「術後は高熱が続き、患部に激痛が走ることもあった」「卵巣の摘出でホルモンバランスが崩れた影響からか、情緒が不安定になった。汗をかきやすくなり、風邪を引くことも増えた」という当事者もいる。

もちろんこうしたリスクがある中でも、手術を受けて精神的に安定し、自分らしく生きられるようになったという人も少なくない。国内で治療を受けられる施設が増えること、ホルモン治療と併せての保険適用など、性別適合手術を望む当事者に対してより安全な医療環境が整えられるべきだ。

しかし、「法的な性別を変更するため、本当は望んでいなかったが子宮卵巣の摘出手術を受けざるを得なかった」という当事者も実際に存在する。

自らの身体への違和感やメンタルヘルスなどの観点から手術を受けるのではなく、「手術を受けなければ法的に性別を変更できないから」と、制度が先んじた理由になってしまうこと、ましてや制度が強制的に子どもを産めない状態にさせることは、人権の観点から著しい問題がある。

さらに、実生活上ではすでに性別を移行していても、経済的・身体的な理由などさまざまな要因で性別適合手術を受けられず、法的な性別を変更できない人もいる。

例えば、窓口で本人確認を求められても、見た目は男性なのに法律上の性別が女性であるため本人かどうか疑われてしまうということもあり、身分証の性別欄などからアイデンティティを否定され、生活上の不利益を被ることも多い。

就職活動の際に、見た目は女性だが、法律上の性別が男性であるために履歴書や面接の時点でトランスジェンダーであることを伝えざるを得ず、その場で面接を打ち切られてしまったという当事者もいる。

そもそも就活までに法律上の性別を変更しようと思っても、高額な手術費用を捻出することは難しい。そして何より、就活のために生殖能力を失う手術を受けなければならないという状況は暴力的だろう。

不妊化要件の暴力性

国が特定の個人に子どもが産めないよう手術を強制することは、人権侵害だ。これは国が行ってきた「過ち」によっても示されている。

1948年から1996年の48年間施行された「旧優生保護法」のもと、特定の疾患や障害などがある約2万5千人に対し、「不良な子孫の出生を防止する」という目的で不妊化手術が行われた。

命に優劣をつけ選別する「優生思想」に基づき、国が「強制不妊」の手術を受けさせる。こうした蛮行が日本でも行われてきた。旧法成立から71年後の2019年に、ようやく被害者へのおわびや一時金を支払うことを盛り込んだ救済法が成立したが、不十分であると指摘されている。現在でも国に賠償を求める訴訟が継続中だ。

2004年に施行された「性同一性障害特例法」の不妊化要件が設けられた理由は、「社会的な混乱」を防ぐためだと言われている。

生殖機能を残したまま法的な性別を変更できることで、生物学上は「母親」という人が法律上は「男性」になることができるなど、社会的な混乱が起こってしまうからだという。

しかし、「社会的な混乱」という抽象的な言説は、少数者の人権侵害を正当化する理由にはならない。この言葉は、社会がいかにトランスジェンダーをはじめ、性的マイノリティの存在を「いないこと」にしてきたか、差別や偏見について見て見ぬふりをしてきたかを表しているにすぎないだろう。

先日、トランスジェンダー男性が、パートナーであるシスジェンダー男性との間で子どもを出産したケースが報道されている。しかし不妊化要件(さらに未成年の子なし要件)があるため、トランス男性は法律上の性別は女性のままで変更はできない。

これはイメージ上の問題でも、言葉遊びの問題でもなく、実際に同じ社会を生きている人々の命や尊厳をめぐる問題だ。

多数派の「混乱」という名の差別的な認識によって、トランスジェンダーの当事者の「子どもをもつ権利」を奪うことは許されない。

1972年から2013年の間、法的な性別変更の要件として「不妊化手術」を課していたスウェーデンでは、2017年に世界で初めて、当時手術を受けなければならなかったトランスジェンダーに対して賠償することを発表している。

「不妊化要件」がない国は?

WHOやUN Womenなど複数の国連機関が2014年に共同声明を発出し、生殖能力を喪失させる手術の強制について「人権侵害」だとして、廃絶を求めている。

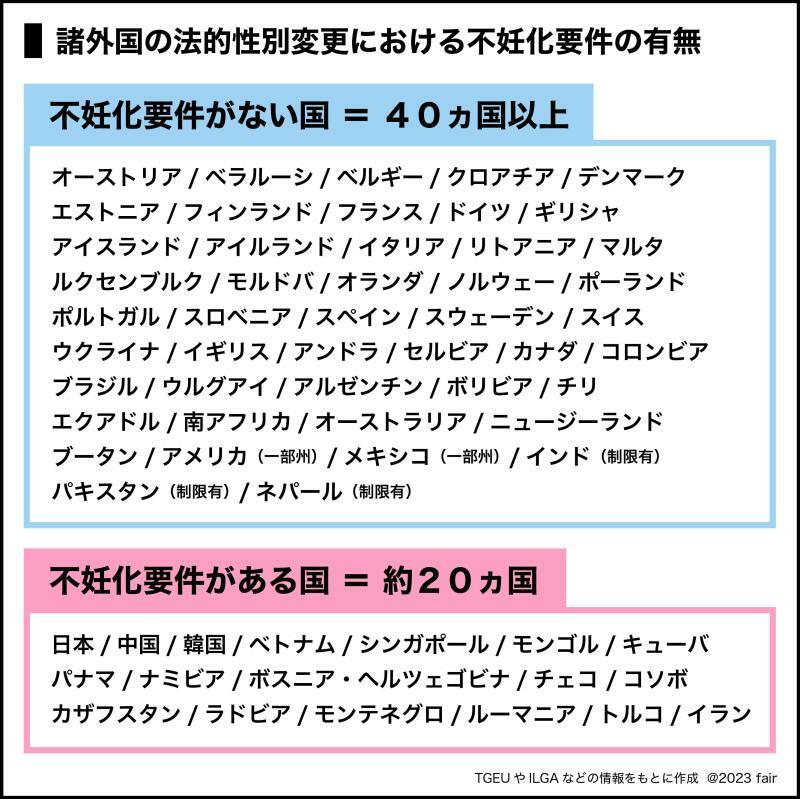

TGEUによると、ヨーロッパや中央アジアの国々のうち、法的性別変更の要件に「不妊要件」がない国は27ヵ国だという。ILGAなどの情報をもとにそれ以外の地域を含めると40ヵ国以上にのぼる。反対に、日本を含む約20ヵ国で不妊化要件が規定されている。

すでに多くの国で不妊化要件は撤廃されており、日本でも早急な対応が求められる。

想定される"疑問"

トランスジェンダーに対するバッシングが激化している昨今、「不妊化要件」をめぐる議論でも、「心が女性だという男性が、女性用トイレや女湯に入れるようになってしまう」といった言説が散見される。

当事者の実態に即さないものが多いが、いくつか想定される「疑問」について考えてみる。

Q."簡単"に性別を変更できるようになる?

不妊化要件がなくなった場合、「心が女性だ/男性だ」とさえ言えば、「簡単に法的な性別も変更できるようになってしまうのか?」という疑問を持つ人がいるかもしれないが、実際には「簡単に」できるわけではない。

「2人以上の医師による『性同一性障害』の診断が必要」という要件があるが、前述の通り、診断書の取得は1年ほどかかる場合もある。

さらに、要件を満たした上で家庭裁判所に申し立てを行う必要があり、必要に応じて家庭裁判所調査官による調査が行われたり、裁判官による直接の事情聴取が行われたりすることもある。

これらのプロセスや実務面から考えても、当然「心が女性だ/男性だ」とさえ言えば簡単に変更できるものではない。むしろ不妊化要件がなくなったとしても、当事者にとっては重い要件が課される状態が続くと言える。

例えば、ドイツでは「不妊化要件」が2011年に連邦憲法裁判所によって「違憲」と判断されている。法的な性別の変更は、裁判所への申し立てによって可能だ。その際、2人以上の専門家による鑑定が必要とされており、少なくとも3年前から出生時に割り当てられた性別とは異なる・他方の性別に属し生きているという「生活実態」が必要だとされている。

フランスでも同様に、法的な性別変更は裁判所への申し立てによって行われる。「不妊化手術」は要件になっておらず、医師による診断も必須ではない。一方で、出生時に割り当てられた性別と自らが認識している性別が一致していないという「事実」を示す証明の提出が求められている。例えば、親族の証言や写真、文書等など複数の証明が必要になるという。

上記を踏まえた上で、それでも「悪意のある人が"気軽に"性別を変えられるようになったら」という疑問を持つとしたら、その人に一体どのような生活が待っているか想像できているか、という点を指摘したい。

周りから認識される性別と、自身の法律上の性別が異なる状態で生きることで、病院や役所をはじめさまざまな窓口で毎回本人かどうか疑われる経験を望むのだろうか。まさにこの点は、トランスジェンダーの当事者が日々突きつけられている現状でもある。

Q.男性器があっても女湯に入れるようになる?

不妊化要件がなくなると、性別適合手術を受けていないトランスジェンダー女性も法律上は女性という扱いになるため、女湯に入れるようになるのではないか?という声もある。

たとえ不妊化要件がなくなったとしても、容易に性別変更はできないことは前述した通りだ。その上でトイレや更衣室、公衆浴場といった、男女別施設の運用や基準が変わるわけではない。

例えば、厚生労働省は公衆浴場における男女別について、「身体的な特徴」によって分けると示している。この点は、たとえ不妊化要件がなくなり性別適合手術を受けず法的に女性に変更した場合でも変わらず、身体的な特徴によって利用可否は判断されるだろう。

他にもトイレについては、例えばトランスジェンダーの職場のトイレ利用について、最高裁は「性自認に即した社会生活を送ることは重要な権利」だと示している。他方で、不特定多数が利用する公衆トイレは同じ基準ではないという点にも触れられている。不妊化要件がなくなったとしても、個々人の状況によるという判断基準は変わらないと言えるだろう。

こうした公衆浴場などをめぐる問い自体が、そもそも当事者の実態やニーズとは異なり、イメージによって広げられてしまっているという点は指摘しておきたい。

Q.要件が緩和されると、悪用する人が出てきて性犯罪が増える?

不妊化要件が課されない国において、性暴力が増えたといったデータは確認されていない。

2012年にアルゼンチンが、世界で初めて役所での申請によって法的な性別を変更できる制度を導入して以降、ヨーロッパを中心に同様の法整備がされている。不妊化要件だけでなく、医師の診断、裁判所への申し立ても不要としているこれらの国で「導入後に犯罪が増えたといった事実はない」とも指摘されている。

同様に、アメリカでは法的性別変更の要件は州によって異なるが、なかには20年近く性自認に基づく差別を禁止している州もある。差別禁止法などの導入によって、「性犯罪が増加したという記録はない」という点も報道されている。

カリフォルニア大学の調査でも、性自認による差別を禁止している地域と禁止していない地域を比較した際、トイレや更衣室などでの性犯罪の増加には繋がっていないことが指摘されている。

Q.「母である男性」が生まれると社会が混乱?

不妊化要件がなくなると、例えばトランスジェンダー男性が妊娠・出産した場合に、「生物学的には母親だが、法的には男性」というケースが生まれ、社会が混乱するのではないか?という声がある。

上述した通り、数としては非常に稀かもしれないが、すでにトランス男性で妊娠・出産した事例が実際にある。

あるトランスジェンダー男性は、性同一性障害の診断を受け、乳腺も切除したが、パートナーのシスジェンダー男性との出会いから、子どもを持つ可能性を考え、子宮と卵巣の摘出はしない選択をしたという。

法律上は「女性」のまま、今年子どもを出産した。元気に成長しているという。この当事者はメディアに対して「子どもがかわいそうって言われていたので、そんなことさせないし、そうじゃないところを見せたいと思う」と語っている。

集まった知人はあたたかく迎えてくれたという点も語られており、目の前に実在している家族に対しての「混乱」は起きていない。

多数派を前提とした社会が、こうした性的マイノリティの存在をいないこととして扱ってきたことを問わず、「社会が混乱」という抽象的な理由で、子どもを産めないような不妊化の手術を強制すること、自分の身体について自分で決めるという権利を侵害することは許されない。

不妊化手術の強制は人権侵害

繰り返しになるが、トランスジェンダーの当事者にとって、自らの性別への違和感などからホルモン療法や性別適合手術を望む場合に、適切な医療につながり安全に措置が受けられることは重要だ。ホルモン療法と性別適合手術の両方に対して保険適用がされることや、医療が受けられる施設が増えることなども必要だろう。

しかし、法的な性別を変更するための条件として、不妊化手術を強制することは許されない。子どもを持つか持たないかといった点は、性と生殖に関する重要な権利であり、国によって生殖能力を奪われることは人権侵害以外のなにものでもない。

最高裁は年内に、不妊化要件についての憲法判断を示すと言われている。4年前と同様に少数者への人権侵害を正当化するのか、それとも判断を覆し、人権を守るという司法の責務を全うするのか、注目が集まる。

※トランスジェンダーの実態や当事者をめぐる現状、性同一性障害特例法の要件の問題点などについて知りたい場合は、『トランスジェンダー入門』(集英社新書)をまず一読することをおすすめしたい。