小売市場規模は3兆3898億円・菓子市場の実情をさぐる

・菓子業界の市場規模は小売ベースで2017年時点では3兆3898億円。

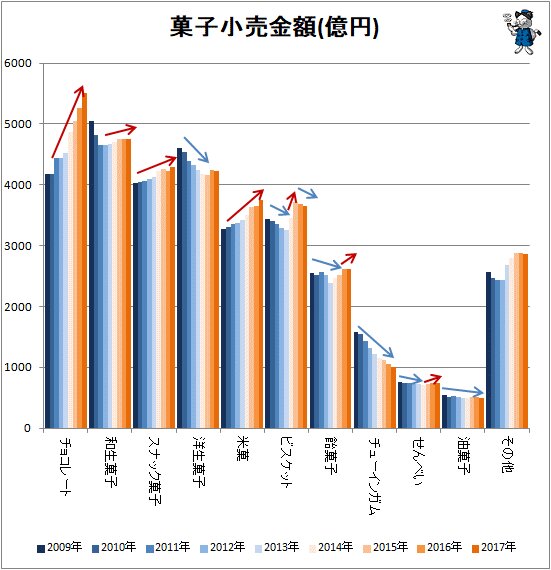

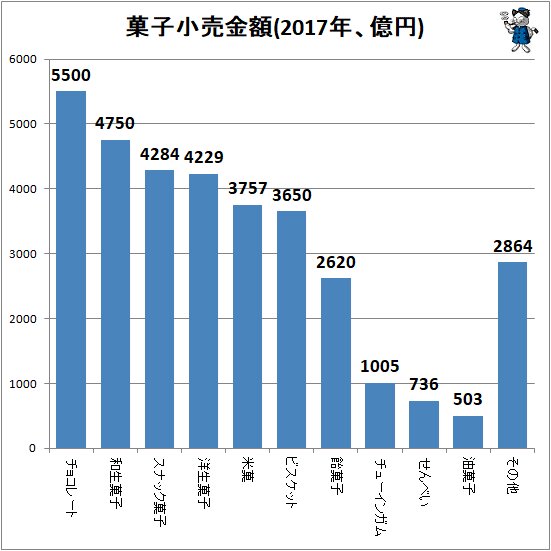

・区分別売上ではチョコレートがトップの5500億円、次いで和生菓子の4750億円、スナック菓子の4284億円、洋生菓子の4229億円。

・チョコレートは急成長中。チューインガムや油菓子は売上減少中。

チョコレートが売上高ではトップでさらに成長中

菓子は食生活にメリハリを与え、心を和ませ、憩いのひとときを与えてくれる。その菓子の市場の実情を、全国菓子卸商業組合連合会と全日本菓子協会が共同で設立したe-お菓子ねっと製販代表会議運営による「e-お菓子ねっと」で毎年更新の上で公開されている、菓子に関わる統計データと報告書から確認する。

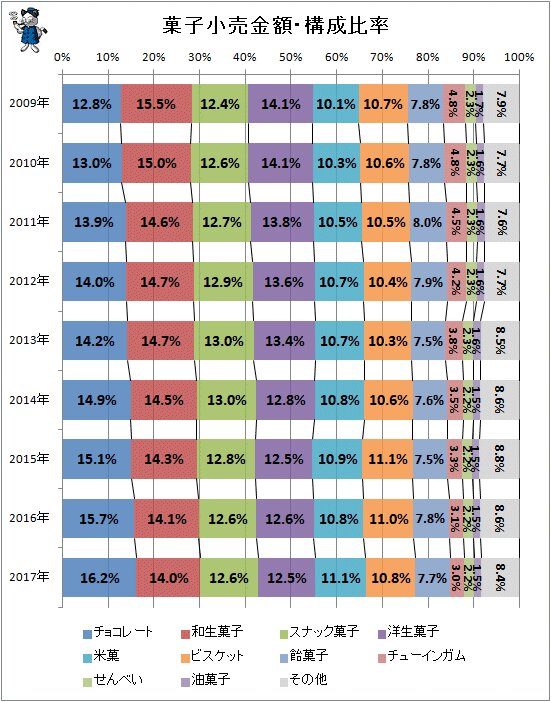

まずは区分別の売り上げ高。区分別ではチョコレートがトップで約5500億円。次いで和生菓子が約4750億円。洋生菓子などが続き、合計は3兆3898億円(小売ベース)。前年比307億円増(プラス0.9%)。

昨今の高齢化を受けて米菓のシェア・売上高は伸びを示している。またせんべいも下げ止まりを見せ、和風や柔らかい系統のお菓子が勢いを見せている雰囲気を感じられる。洋生菓子もしばらくは減少傾向だったが、2015年に下げ止まりを見せているのも「柔らかい」のがポイントなのだろう。ある意味、増加する高齢層にマッチした市場動向が如実に表れている。

洋系だが柔らかいとの観点では売れ行き好調な他の菓子と一致する、そして機能系商品で若年層にも受け入れられているチョコレートは急成長。飴菓子もこの数年でマイナス基調からプラス基調に転じている。報告書の説明によると、機能性商品や子供向けの小袋商品、そしてグミなどの柔らかいソフトキャンディが好調とのこと。

一方でチューインガムの厳しさがひときわ目立つ。元々小さめだったシェアがさらに縮小している。

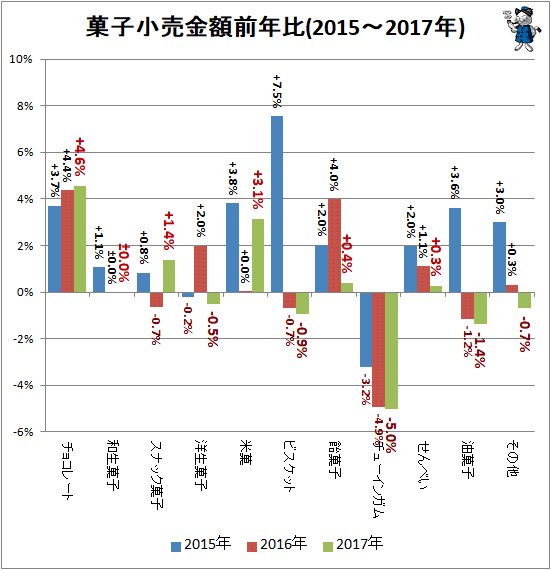

最後は売上高の前年比。グラフが読み難くならないよう、直近3年分に限定した。項目別のすう勢がよくわかるグラフに仕上がっている。

米菓、チョコレート、飴菓子は概して堅調、チューインガムは下落基調のさ中にあることなどが分かる。

菓子市場はコンビニの日常生活への浸透や高齢化社会の到来による消費層の変化、機能性商品の需要増加、通販需要の拡大、さらに昨今では海外からの観光客の増加など、多様な周辺環境の変化にさらされている。そして商品区分別のすう勢を見るに、全般的には和風、やわらか系、すぐに食べられる系統のお菓子が伸び(チョコレート、米菓、生菓子)、食べるのに時間を要するタイプの菓子(油菓子、チューインガム、飴菓子のうち堅い系。グミは伸びている)が敬遠される動きがあるようにも見える。「スナック感覚」との言葉では無いが、お手軽感がお菓子全体のトレンドの一環として浸透しているのだろうか。

シニア層が積極的に消費を行い、市場に影響を及ぼすようになったことで、機能性を重視した、あるいは健康志向の商品への需要が拡大しているのも特徴の一つ。さらにそれと連動する形で、少人数世帯化や「チョイ食べ」需要の顕著化に伴い、少量パッケージ化や個別包装商品の需要も増加している。同じ商品で需要に合わせた一工夫を凝らすことで、大きな飛躍を見せた商品も少なくない。

菓子業界のかじ取りの上で、大きな影響を及ぼすであろう要因が次々と他業界、関連業界で生じている。2018年は2017年以上に、多様な変化が見られるに違いない。

■関連記事:

お菓子予算 1週間にどれくらい? 1000円未満が8割を占める

せんべいや ポテチにガムも いいけれど やっぱりお菓子は チョコが一番

チョコレートが一番買われているのはどの地域か、その実情をさぐる

(注)本文中のグラフや図表は特記事項の無い限り、記述されている資料からの引用、または資料を基に筆者が作成したものです。

(注)本文中の写真は特記事項の無い限り、本文で記述されている資料を基に筆者が作成の上で撮影したもの、あるいは筆者が取材で撮影したものです。

(注)記事題名、本文、グラフ中などで使われている数字は、その場において最適と思われる表示となるよう、小数点以下任意の桁を四捨五入した上で表記している場合があります。そのため、表示上の数字の合計値が完全には一致しないことがあります。

(注)今記事は【ガベージニュース】に掲載した記事に一部加筆・変更を加えたものです。