日本も対岸の火事ではない 世界の危機を切り取るドキュメンタリー映画のいま

去る10月10日から17日まで、8日間に渡ってドキュメンタリー映画の祭典<山形国際ドキュメンタリー映画祭2019>(※以下、ヤマガタ)が開催された。最新のドキュメンタリー映画が集結する中、扱うテーマで目立ったのは「ナショナリズム」「移民・難民」「性暴力」の問題。この3つの点から本映画祭をレポートする。

実に多種多様なドキュメンタリー映画に触れることができるヤマガタでは、毎回痛感することがある。それは、「世界の現在地点を知る」ということにほかならない。いま世界で何が起きて、人々はどんな問題に直面しているのか?ニュース性と時代性が映り込む優れたドキュメンタリー映画は、「世界のいま」を濃厚に映し出し、問題の本質に切り込み、社会へ提起する。

1番に感じた、深刻化する社会の右傾化と台頭するナショナリズム

今回の映画祭で、まず1番に感じたのは、深刻化する社会の右傾化と台頭するナショナリズム。そこに起因をした差別といっていい。

その傾向はヤマガタのメイン・プログラム、インターナショナル・コンペティションの作品を見渡しても、色濃く出ていた。

8時間を超える超大作で、今回のヤマガタの最大の話題作といっていいワン・ビン監督の『死霊魂』は、1950年代後半に中国で起きた反右派闘争が主題。ワン・ビン監督はこれまでも『鳳鳴――中国の記憶』(2007)、初の長編劇映画『無言歌』(2010)でも同様のテーマを扱っているが、ここでは政治闘争で粛清されると、再教育収容所で過酷な労働を強いられた人々の証言をまとめた。中国の体制側が『右派』とみなした人間たちの生の声は、ある種、逆説的に右傾化する現代に警鐘を鳴らす。

一方、『誰が撃ったか考えてみたか?』は、アメリカのトラヴィス・ウィルカーソン監督が自身の家族の汚点に向き合った1作。曾祖父が1946年に起こした黒人男性射殺事件の真相を紐解き、今またアメリカで台頭する白人至上主義の根源に迫る。

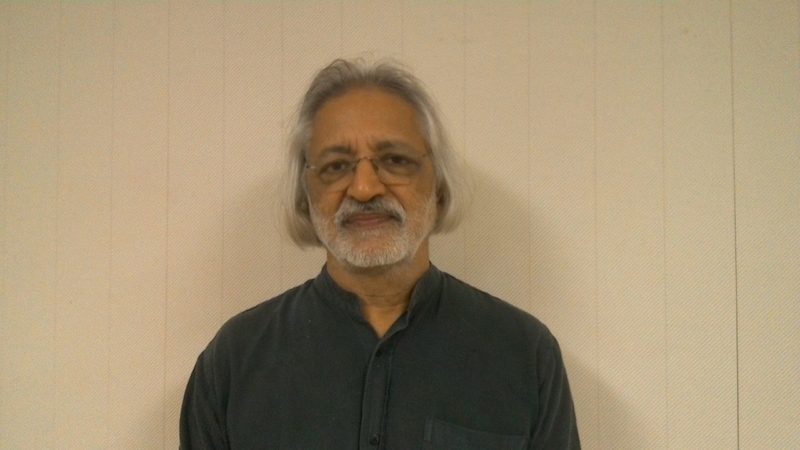

こうした作品が並ぶ中で、右傾化する時代の流れに異を唱えながら、ひとつ大きなメッセージを提示した作品が、インドのアナンド・パトワルダン監督の『理性』だった。

パトワルダン監督は政治ドキュメンタリーを40年以上発表し続けている社会派映画作家。社会の不正やカースト制度などに抵抗する活動をしてきた人物だ。

全8章、218分の大作『理性』で、彼が映し出すのは、右派ヒンディー至上主義が台頭する現代のインド。排他的で独裁主義的な動きをみせる現政権を直視する。

そこから見えてくるのは、過激なナショナリズムがもたらす惨事。マイノリティや貧しい者へのヘイトクライムやリンチが横行し、インドが長い年月をかけて獲得したはずの人道主義、非暴力、平等主義が危機に瀕している現状を伝える。

右傾化はインドに限った話ではない

パトワルダン監督はこう語る。「こういった右翼やファシストはインドでカーストの上流部にいる人たち。彼らは民主主義が嫌いだ。なぜなら、自らが手にした力が失われるからにほかならない。ただ、こうした右傾化はインドに限った話ではない。アメリカのドナルド・トランプ大統領しかり、ブラジルのジャイール・ボルソナーロ大統領しかり。極右的な思考の持つ人間が世界中で次々と指導者となっている。日本は違うのかい?僕には同じように見えるけどね(笑)」

そして、こう続ける。「なぜ、このような事態になっているのか、要因はひとつにくくれない。人々の社会と政治への無関心はひとつあると思う。それから経済第一に流されがちな世間の風潮も。指導者は経済危機をしきりに煽って、自分たちが社会をよくするような甘い言葉を並べて人の心をひきつける。でも、その富が分配されることはない。権力者は権力同様にお金も大好きだからね。あと、メディアの問題もあるだろう。今のメディアは体制に流されがちだし、インターネットではフェイクニュースがあふれている。ことの真意を見極めることが難しい時代になっている」と現状を憂う。

この現状になにをもって向き合えばいいのか?作品は、この状況に非暴力、理性をもって対抗する人間たちの姿を記録。まさしくタイトル通り、今こそ自身の『理性』が試されるときであることを伝える。

監督は「よく目に飛び込んでくることだけをうのみにしてはいけない。さまざまなことに関心を寄せて、世界を、社会を知る。そうやって自分の目を養い、善悪や真偽を見極めないといけない」とメッセージを寄せた。

移民・難民のその先を描く作品

次に、作品の主題として印象に残ったのは移民・難民についてだった。

ただ、これまでは移民・難民の窮状をストレートに訴える作品が主体。対して、今回はさらにその先を見せるというか。移民・難民に関しての今後を予期させるような作品が現れ始めた。

たとえば、イランの世界的巨匠であるアッバス・キアロスタミを父に持つバフマン・キアロスタミ監督が手掛けた『エクソダス』は、近年イランで起きた思いもしない事態が記録されている。

イランでは、1979年にソ連がアフガニスタンに侵攻して以来、そこから逃れてきたアフガニスタン人の難民を長年受け入れ、安価な労働力という目論見もあって滞在を半ば黙認してきた。ところが、ご存知のように、アメリカの経済制裁によって、イランでは通貨価値が暴落。これによって出稼ぎのうまみを完全に失ったアフガニスタン人は、帰還センターに押し寄せる。その出国審査の一部始終が記録されている。

キアロスタミ監督は「移民に関する疑問としてまずあがるのは『なぜ、彼らはこちらに来るのか?』ではないだろうか。来られることはあっても、去られることはほとんど考えないのではないだろうか。

でも、イランでは実際に起きてしまった。去られたら、去られたでまた複雑な心境でね。自分の国について深く考えることになった」とその心境を明かした。

フランスのクローディア・マルシャル監督の『約束の地で』も、またこれまであまり語られていない亡命のケースを取り上げた1作だった。

登場するのはボスニアの姉妹。妹のメディナは14年前に故郷のボスニアを離れ、難民資格を得て今はフランス東部で家族と暮らす。一方、姉のインディラはボスニアで暮らしてきたがよりよい生活を求め、妹を頼りに移住を試みる。だが、ドイツでの難民審査は困難を極め、結局許可は下りない。

ボスニアから脱出できた妹と、ボスニアからの脱出が叶わなかった姉の間には確執と軋轢が生じる。「隣の芝は青い」ではないが、姉の目には妹のすべてが成功でうらやましく映り、そして相反して疎ましくも思う。

ただ、姉にはすべてを手に入れているように映る妹の生活は決して楽ではない。成功とはほど遠い亡命者の日常は日々暮らすのが精一杯。排外主義の風潮にも否応なくさらされていく。

亡命できても、できなくても自由になれるわけではない。作品は、そんな移民・難民の直面する現実を伝える一方で、彼らをめぐる環境や状況がより複雑化していることも物語る。

難民・移民といっても一言では語りつくせない

マルシャル監督は「難民・移民に関するニュースは毎日のように世界で報じられています。そうした情報に触れる中で、どこか『難民』『移民』は『こういう境遇でこういう人たち』といった勝手な固定したイメージでくくっていないでしょうか?

ただ、現実はこの姉妹のような微妙なケースが生まれている。おそらくもっと複雑な立場に置かれる亡命者もいるでしょう。難民・移民といっても一言では語りつくせない。それぞれのバックグラウンドがあって家族がいる。こういう立場に置かれた人々にどう手を差し伸べていくのか?きちんと向き合えるのか。いま、世界は問われている気がします」とコメントを寄せる。

「性暴力」も世界的なテーマ

最後にもうひとつ、これもまさに時代の潮流ではあったが、「性暴力」というのも見逃せない主題だった。

中でも個人的に記憶に深く刻まれたのが、スペインのマレン・ビニャヨ監督の『ラ・カチャダ』だった。

本作は、演劇ワークショップに参加し、講師とともに劇団「ラ・カチャダ」を立ち上げた、通常は露店での物売りを生業とするエルサルバドルのシングルマザー5人がひとつの舞台を作り上げるまでの記録になる。

彼女たちは劇のテーマに「母」を掲げる。当初、子どもを抱える母親である彼女たちにとって、そのテーマは特別なことではなかった。

ところが劇を作り上げていく上で、実体験は欠かせないとなり、各人が記憶をたぐりよせはじめる。すると、次々と封印し、もう完全になかったことにしていた過去までがフラッシュバックする。

幼いころにうけた身内からの性的虐待、元夫からうけたすさまじい暴力、極貧生活など、受け取る側はもう言葉を失うような壮絶な体験が彼女たちの口から次々と飛び出る。

そして、自分たちが知らず知らずのうちに、同じような暴力を子どもたちにしていることに気づき、自責の念にかられ、苦しむ。

暴力の連鎖、人間関係の悪循環は断ち切れるのか?自分が抱え込んだ大きなトラウマを乗り越えられるのか?彼女たちの心は揺れに揺れる。

そして、どこか記憶から完全に喪失させようとしていた過去とほんとうの意味できちんと向き合ったとき、彼女たちの中で何かが変わる。

自らの過去の苦しみと悲しみと向き合った彼女たちの闘いは、性暴力がどれだけ人の心を破壊するものなのかを物語る。

被害にあったほうが悪いみたいな、男性上位社会の風潮がある

ビニャヨ監督は「撮影を始めたとき、彼女たちがこんな壮絶な過去やトラウマを抱えていることは全く知りませんでした。ですから、話をきいたときはショックで言葉を失いました。私自身、彼女たちの告白で性暴力を受けた被害者の耐えがたい苦痛や恐怖をほんとうの意味で初めて知った気がします。そう簡単に整理できるものではない。その被害は一生ついてまわる。

ただ、それほどひどい行為にもかかわらず、エクアドルではどこか許容範囲内というか。男性の中にも女性の中にも、被害にあったほうが悪いみたいな、男性上位社会の風潮がある。こうした男尊女卑的な考え方は多かれ少なかれ、どの国の社会にもあるのではないでしょうか。このような女性の不当な扱いは、もっと重要視して語られていい社会問題だと私は思います」とメッセージを送る。

ここで触れた3つの問題だけが現在の世界の問題のすべてではない。世界では日々、さまざまな問題は起きている。戦争や内戦、紛争も絶えない。ただ、「ナショナリズム」「移民・難民」「性暴力」とテーマは違っても、話を伺った映画作家たちに共通していることがあった。それは「世界がどんどん悪い方向へ導かれているのではないか」ということに対する危機にほかならない。そして、この3つのテーマのいずれかは、世界の多くの国が直面しているのではないかということだ。

実際、一強の政府、外国人労働者をめぐる問題、そして、ニュース報道が明らかに増加しているDVや幼児虐待、と日本も重なるのではないだろうか。

ヤマガタを通じて発信された、これらの社会への重要なメッセージ。対岸の火事ではない、身近なことと感じるのか?それとも遠い国で起きた出来事と感じるのか?みなさんはどう受け止めるだろうか?

【この記事は、Yahoo!ニュース個人の企画支援記事です。オーサーが発案した企画について、編集部が一定の基準に基づく審査の上、取材費などを一部負担しているものです。この活動は個人の発信者をサポート・応援する目的で行っています。】