「虎に翼」「燕は戻ってこない」…ドラマの女性像が変化している。岡室美奈子さんのドラマ論

良い作家が増えて心強い

岡室美奈子さんインタビュー

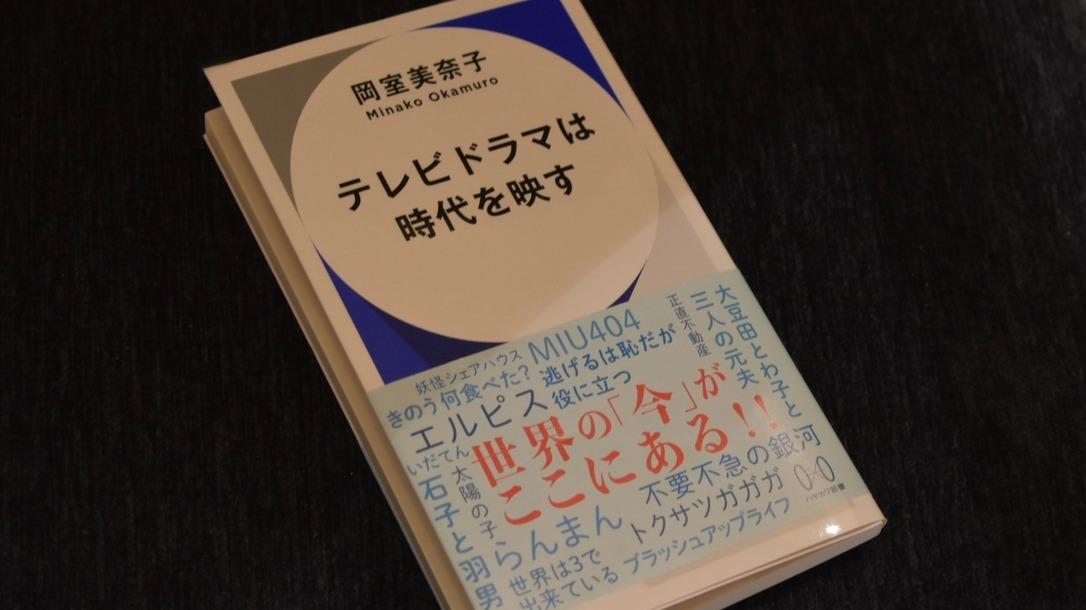

早大演劇博物館の館長として、博物館で数多くのテレビドラマや作家を紹介し、その決定版ともいえる「テレビの見る夢――大テレビドラマ博覧会」(17年)も行ったことのある岡室美奈子さんが、テレビドラマのコラム集「テレビドラマは時代を映す」(ハヤカワ新書)を上梓した。

2019年から23年、ちょうどコロナ禍に制作、放送されたテレビドラマを中心に、岡室さんの日常生活の記憶も含めて描いたコラムの数々は共感するものばかり。さらに、70年に及ぶドラマの歴史も学べてしまうお得な一冊になっている。

岡室さんに、本のこと、ドラマについて書くことについて伺った。そして現在放送中の「虎に翼」や「燕は戻ってこない」などのドラマについても――。

テレビドラマは生活と切り離せない

――どれだけ昔から見ているか体験本数が強みになる演劇と比べて、ドラマはソフトも多く残っているので年齢差は関係ないと思っていましたが、ご著書を拝読して、やはり過去を知っているほうが強いと痛感しました。

岡室「これはもう”長いこと見ている自慢”だと思いますね(笑)。テレビドラマについて語りはじめたキャリアがそれほど長くない分、見てきた年月や数を生かしたというところでしょうか。テレビ放送が始まったのは1953年で、1958年生まれの私は、もの心ついた頃から家にテレビがあった最初の世代だと思うんです。東京オリンピックの年、64年ぐらいから記憶があります。黒柳徹子さんが出ていた『若い季節』(61〜64年)の記憶もうっすらありますし、朝ドラも大河ドラマもだいぶ初期の作品から記憶があります」

――その情報アーカイブは強みだと思います。

岡室「私はコミュ障の子供で、幼稚園に行けなくて。行くといつも泣き喚くので親にも先生にも匙を投げられて、家でテレビの前に座り込んでずっとテレビを見ていました。大切なことはすべてテレビが教えてくれたわけです(笑)」

――テレビっ子だったにもかかわらず、最近までアナログテレビ生活だったとか。

岡室「本にも書きましたが、2020年ぐらいまではブラウン管テレビを見ていました。箱型テレビに思い入れがあり、壊れないのをいいことにデジタルに変換して見ていたのですが、コロナ禍になって家に居る時間が長くなったとき、夫がもういい加減勘弁してくれと言うので、うちには大きすぎる65インチのデジタルテレビに買い替えました。そのときびっくりしたのが、人の顔が大きすぎるということで(笑)」

――映画と違って実物以上は違和感ですよね(笑)。

岡室「いま、大河ドラマを4Kで観ていますが、すごいですよね。大きさのみならず画面がとてもクリアーで。しかも、テレビでネットフリックスやアマゾンプライムを見ることができる。若い世代の方々が地上波と配信作の区別がつかないことは当然なのだと認識しました」

――大画面テレビもあれば、その一方、スマホで見ている人もいる。大きなスマホだとしても小型テレビよりも小さい画面になります。

岡室「画面の大きさによる視聴感覚の違いは私も気にかかっています」

――画面の小さいスマホで見る人が増えたがために、ストーリーを追うだけになり、だからこそ会話だけの話が受けるようになったのかなという気もして。ご著書では、ドラマを見るとき、主として脚本で見ていらっしゃると感じました。一時期あった演出家で見る、プロデューサーで見るという時代を経て、いままた脚本家の時代になってきているなかで、親しみやすいラインナップであり、いまの時代に合った見方であると感じます。

岡室「脚本家はいま、渡辺あやさん、野木亜紀子さん、安達奈緒子さん、長田育恵さん、吉田恵里香さん、生方美久さんなど、良い作家がたくさん増えてきて、心強いと感じています。この本は主に、毎日新聞で連載していたコラム(「わたしのからだはテレビでできている」)の再録で、幕間エッセイとして描き下ろしをはさんでいますが、連載分を読み返してみると、本当にその時書きたいことを好き勝手に書いていたなあと思います。早川書房の担当編集さんに指摘されたのは、語り口は穏やかだけれど、作品のチョイスに私の視点がはっきり出ていて、どんなに大ヒット作であっても触れていない作品がありますねと(笑)」

――そうですよね。あの作品、あの人の名前がないなあとか(笑)。

岡室「テレビドラマの功労者のお名前をたくさんあげた章では、紙幅のゆるすかぎりあげたものの、足りていないとそこは反省しています」

――いや、全員あげたら分厚い辞典になってしまいますから。

岡室「テレビドラマについて語るとき、私は客観的には語れない、どこか主観的にならざるを得ないと思っています。ドラマの歴史を振り返っても、作品が放送されたときの自分の状況や、一緒に見た人などの記憶と必ずつながっています。映画は主として、ひとり、映画館で見ることが多いですが、ドラマは生活空間の中に存在するテレビで見るものだから、どうしても生活と切り離しようがない気がするんです」

――この本にはちょうどコロナ禍の4年間(19〜23年)の岡室さんの率直なテレビドラマの記憶が詰まっている。じっくり読むと、岡室さんの人柄が少しわかるような気もします。

岡室「言いたい放題ですよね(笑)」

――新聞連載コラムという短い文章の中にギュッと要点が詰まっています。ドラマだけでなく、ドキュメンタリーやバラエティ番組についても書かれています。「LOVELOVEあいしてる」についても書かれていて守備範囲が広いと感じました。

岡室「書籍化にあたって、早川書房の編集さんの提案で『テレビドラマは時代を映す』という書名になりました。私は、ドラマの話だけじゃないですよと申し上げたのですが、おおむねドラマだからいいじゃないですかと(笑)」

――まさに時代の流れがわかるラインナップで時代のいい記録だと感じます。演劇が専門でいらっしゃるから演劇も見て、テレビではドラマをはじめとして様々なジャンルの番組に目を通している。家に何台もテレビがあるのかと思ったらこの間までブラウン管テレビだったというのがおもしろくて。全録しているのでしょうか。

岡室「全録はしてないです。自分で番組表を見ながら地道に録画しています。全部は録画しきれないので、初回はほぼ観て、録り続けるかどうか決めています」

――一般視聴者の目線に近いのですね。親近感を覚えます。

岡室「配信も増えてドラマの数が増えましたから、とてもじゃないけれど全部は見ることが難しいですよね」

――見ながらメモをとるとか、作品評を書くときに行っていることはありますか。

岡室「メモは取ってないですね。作品評を書くときは物語の途中で書かずに最終回まで繰り返し見てから書きたいほうだと思います」

テレビドラマを学ぶ学科のなかった時代を経て、テレビ文化論の授業をはじめた

――岡室さんは、アイルランドの劇作家でノーベル文学賞作家でもあるサミュエル・ベケットの専門家ですが、不条理演劇の代表のような作家とテレビドラマと関連はありますか。

岡室「ベケットもテレビドラマやラジオドラマも書いていて、私はそのドラマ作品の専門なんですよ。ベケットはとても面白いドラマを書いているんです。それもすごく実験的なドラマを(岡室さんが監修したベケット戯曲全集3「フィルム 映画・ラジオ・テレビ作品集」にシナリオが収録されている)。彼がラジオドラマやテレビドラマを書くことでラジオ局やテレビ局がそれを実現化するために新しい技術を開発したというような話もあって、面白いなあと思って。脚本が新しい技術の誕生を促す力を持ち得るということがすごいですよね」

――脚本によって技術革新が生まれるというのは目からウロコです。00年代に堤幸彦さんが注目されたのも、スタッフと技術開発を行うことで生まれた映像が新しいと支持された。技術の進化もテレビドラマにおいて重要ですよね。

岡室「堤さんは、演出やビジュアル表現に一般の視聴者の目を向けさせた功績がありますよね。もちろん、その前に、久世光彦さんなどがいらっしゃいましたけれど、堤さんは演出家で見る選択肢を作りましたよね。木俣さんも演劇も見ているから、テレビドラマを見るとき、演劇の見方みたいなものも入ってきますよね」

――私は演劇でもドラマでも稽古場や撮影現場を取材してきたので、演出やスタッフワークを伝えたいという視点になります。岡室さんの見方は、先程、脚本重視だと感じると申し上げたのですが、どういうスタンスですか。

岡室「テレビ研究は、そもそも社会学の流れで行われてきました。とりわけ大学の研究者はテレビ番組を社会現象として観る人が多いので、ドラマの内容はあまり重視されてこなかった気がします。でも、私はドラマ自体に興味があります」

――ドラマという言葉の本来の意味を考えると、演劇もドラマなので、岡室さんが演劇とテレビドラマを専門にされていることは納得します。

岡室「さきほどお話したとおり、私は子供の頃から本当にテレビドラマが大好きでした。が、私が大学に進学する当時はまだ、テレビドラマを学ぶ学科はなかったし、専門に勉強ができるとは思いもしない時代でした。高校時代から演劇をやっていた私は、別役実さんの研究をしたいと思っていましたが、当時は現代劇の研究もできる環境があまりなかったんです」

――それでベケットに? では、大学でテレビドラマが学問になる時代を切り開らかれたともいえるのですね。

岡室「高校時代から演劇をやっていた流れで大学でも演劇サークルに入りました。残念ながら演劇をやる才能がなくて、研究者になりましたが。その間もずっとテレビドラマ大好きで見ていました。そのため、早稲田の文学部の演劇映像専修で西洋演劇を教えるようになったとき、テレビドラマやテレビ番組を題材にして卒論を書く学生がいると、私が担当したんです。2007年の学部再編で文化構想学部表象・メディア論系ができたとき、同僚の長谷正人さんとテレビのことをしっかり学べる場所にしましょうと考えて、テレビ文化論という授業をはじめました。現在は『テレビ史』という講義もやっています。」

19年から23年は、女性の生き方に変化が見えた時期だった

――ご著書では再録のほかに、描き下ろしの幕間コラムと終章によって、19年から23年のわずか4年の間に生まれたドラマがコロナ禍で突然変異したわけではなく、20世紀から続くドラマ史のどことつながっているか因果関係がわかるようになっているように感じました。

岡室「幕間コラムは担当編集さんのご提案で描き下ろすことになりました。大変な作業で、苦しみながら書きましたが、書いたことによって女性の生き方に常に関心があるのだと改めて認識しました。ちょうど、19年から23年にかけてが、女性の生き方に変化が見えた時期だったのかもしれないですけれど。連載コラムを書いているとき、女性の描き方の変化のポイントになるような作品が多かったと感じます。例えば『妖怪シェアハウス』のヒロイン(小芝風花)は複数の理想的な相手から求婚されるにもかかわらず、最終的に全部蹴散らして自分の道を行きます。また『恋せぬふたり』(22年)や『石子と羽男――そんなコトで訴えます?――』(22年)では恋愛関係とは異なるパートナーシップが描かれて、これからこういうことが選ばれていくのかなと思いました。『逃げ恥(逃げるは恥だが役に立つ)』(16年)以降、恋愛や結婚がゴールではなく、多様なパートナーシップを描いていくことが追求されていくようになったという気がします」

――「恋せぬふたり」や「石子と羽男」や「エルピス―希望、あるいは災いー」(22年)、「鎌倉殿の13人」(22年)や坂元裕二さんや野木亜紀子さん作品など、ドラマ語り好きに好まれる作品が並ぶなか、あまり語られることがなかった朝ドラ「なつぞら」(19年度前期)を評価されていることを嬉しく感じました。

岡室「すごく良い作品だったのに、なぜかヒロインに対する風当たりが強かった印象で、ちょっとかわいそうだなと思っていました。例えば、なつ(広瀬すず)が出産したあとも働き続けるとき、専業主婦を選んだ元同僚に子供を預けることへの批判の声がありました。子供ができて仕事を諦めた同僚に頼るのは思いやりに欠けるという理由が主だったと思います。でも、いまやっている朝ドラ『虎に翼』でも寅子(伊藤沙莉)は、兄嫁で親友の花江(森田望智)に育児を頼っていますよね。寅子が仕事から帰宅しても、子供の世話よりも勉強を優先している場面にリアリティを感じました。どちらも女性が社会で自分の居場所を獲得していくのは並大抵ではなかった時代の話です。周囲に迷惑をかけたり甘えたりしながら頑張った女性たちがいたおかげで今があると思っています。ドラマの登場人物に完璧を求めないであげてほしい。なつや寅子が仕事も家事も育児も完璧にこなす女性だったら、私たちの手の届かないスーパーウーマンになってしまうのではないでしょうか。寅子の娘の優未ちゃんには寅子なりの愛情の注ぎ方をしてほしいとは思いますが。『なつぞら』では夫(中川大志)も育児に協力的で、新世代の育児のありかたを描いたいい作品だったと思っています」

――「虎に翼」で寅子が、子供もいる寝室で本に夢中になっている様子は奇妙な印象もありましたが、確かにそうなってしまうことはあるかもしれませんね。あと、「何曜日に生まれたの」(23年)のタイトルもあげていらしたことも嬉しかったです。これももっと語られていい作品だと思うので。

岡室「”こもりびと”だったヒロイン(飯豊まりえ)が語られる存在だったのが最終回で逆転して、語る存在になり、さらに救われる存在だったのが救う存在になっていくという展開は素晴らしい、『さすが野島伸司脚本!』と思ったんですよ」

――岡室さんが90年代のドラマは禍々しいとおっしゃっていて、野島さんはその代表格だった作家ですが、禍々しさも少しばかり残しながら、破滅的には終わらない、令和的なものを描いたことに私も注目しました。

岡室「いまの時代、誰もが傷つきたくないし、傷つけないように慎重になっています。その意味で最近攻めていると思ったのは、『燕は戻ってこない』です。『らんまん』(23年度前期)で共感しやすい正しい人物を描こうと努めてきた長田育恵さんが共感できない人物をこれでもかというように描いていて、作家としての底力を見たように感じました」

――『燕は〜』は桐野夏生さんの原作の力もありますが、よくぞこんな独特な人達ばかりと思うような人物がたくさん出てきましたね。実在の人物への配慮が感じられた『らんまん』のあとにずいぶん飛距離のある『燕〜』と出会えて作家としては良かったのかもしれませんね。

岡室「『燕〜』は主人公のリキ(石橋静河)が愚かなことをどんどんやってしまうのですが、リキがストーカーのような男から逃れるために引っ越ししたくてもお金がなくて、代理母になることしか選択肢がなかったうえ、代理母の依頼主から自分の人権をないがしろにされた憂さ晴らしに羽目を外してしまう展開は見応えがありました。ただ愚かなのではなく、そうしてしまう背景がきっちり描かれている。でも主人公が”正しくない”ドラマは、いま、なかなか厳しい時代だとは思うんです。『虎に翼』も完璧な存在ではない人ばかり出てきて、失敗したり間違えたりしていますが、脚本の吉田恵里香さんは主人公が根本的に正しい方向を目指しているということを前提に、世の中の風潮を敏感に感じ取りバランスをとりながら楽しめるものを描いていると感じます」

――先程、最終回まで見ないと書けないとおっしゃっていたのですが、ドラマの批評をネット文化の広がりによって誰もが気軽に書けるようになったいま、途中でどんどん結論めいた評が出てくることをどう思いますか。

岡室「ネットでドラマの魅力を共有できることも大事だと思っています。私がネットで記事を書きはじめたとき、最終回まで見てどういうドラマだったのかということしか書けないと思っていたから、誰も読んでくれないだろうと心配だったんです。でも、意外と読んでくれることがわかって安心しました。途中で書くのは私には難しいですが、各話ごとに評論や感想がネットにあがるという、常にドラマに関心をつないでくれる状況はよいと思っています。私もX上ではドラマの途中でつぶやきますが、展開の予想が大ハズレすることや、今日、激しく反応したことが次の回で覆されることも込みで、テレビドラマを楽しんでいます」

ーーご自身の著書がAudible(7月3日から発売)として音で聞くことができる時代をいかが思われますか。

岡室「デジタルボイスで読み上げられるのが不思議な感覚です。自分で読み上げたいという衝動にかられましたが、きっと恥ずかしくて1頁も読めないと思います。でも、Audibleが出ることで視覚障害の方や活字の苦手な方にも知っていただけるなら、とても嬉しいです」

取材を終えて

岡室さんはニコニコ笑顔のかただった。「女性脚本家や演出家は、ドラマ賞の授賞式などでキリッとしているかたが多くて、私もそうでありたいと思うのですが、つい笑顔になってしまうんですよ」と笑う。でも帰宅してもなお家事より本を読むことを選択している寅子の場面にリアリティがあると語ったときの岡室さんは一瞬すごくキリッとしていて、研究者の顔になっていた気がしてドキリとした。「テレビドラマは時代を映す」は間口が広くて楽しく読める。でもその奥には、研究者としての積み重ねに根ざした鋭い切れ味がのぞく労作だ。膨大な資料に埋もれながら原稿を書く岡室さんの苦労と喜びの表情を勝手に想像してにまにましてしまった。

Minako Okamuro

早稲田大学文学学術院教授。前・早大演劇博物館館長。文学博士。専門はテレビドラマ論、現代演劇論。放送番組センター理事、フジテレビ番組審議会委員などの放送関係の委員、役員、ギャラクシー賞などテレビ関係の賞の審査員、文化審議会委員を務める。共編著に「大テレビドラマ博覧会」(監修)、「六〇年代演劇再考」、訳書に「新訳ベケット戯曲全集1 ゴドーを待ちながら/エンドゲーム」などがある。