算数で「は・じ・き」は大丈夫!?速さの計算で中学受験の子どもも困らないために知っておきたいこと

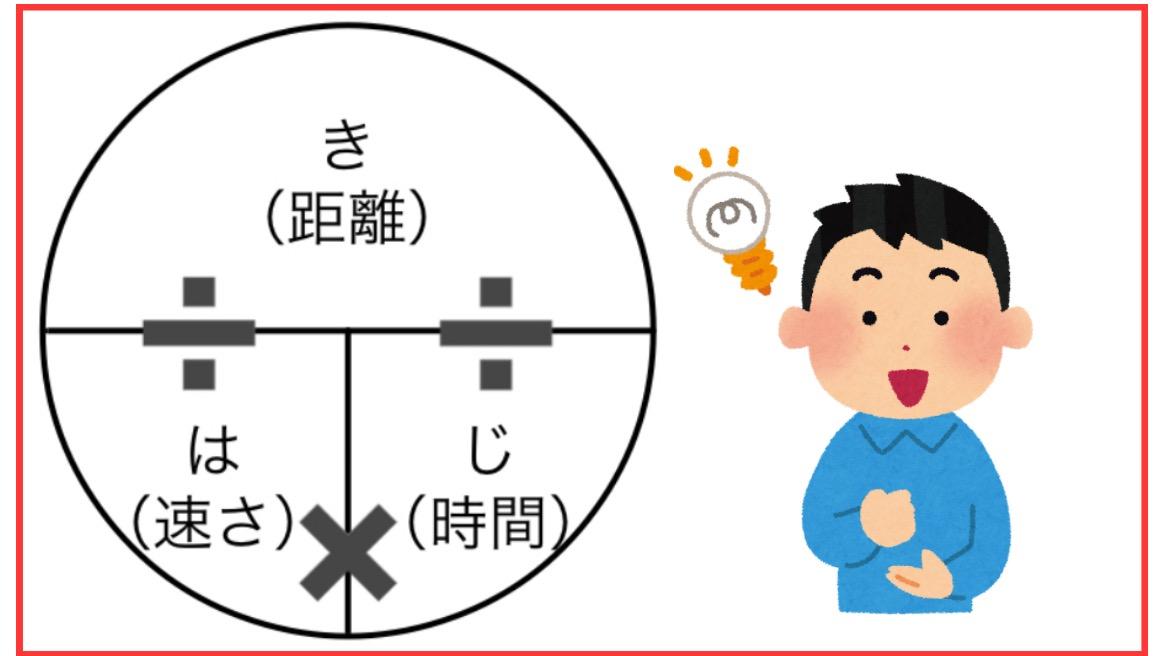

「は・じ・き」って聞いたことありますか?「速さ」・「時間」・「距離」の関係を表すもので、丸を3つに分割して、それぞれに「は」・「じ」・「き」と書くという方法です。この方法を使うと、速さ・時間・距離のどれか一つを求める問題が簡単に解けるようになります。でも、実はこの方法にはちょっとした落とし穴があるんです。知らないで使っていると、子どもが中学受験で困ることになるかもしれません。今回は、「は・じ・き」を使うとよくない理由と、子どもに教えるべき正しい方法をお話します。

速さの関係を理解することが大切

一つは、速さと時間の関係、時間と距離の関係、速さと距離の関係などを理解することが大切だということです。でも、「は・じ・き」を覚えると、その関係を考えなくなってしまうことがあります。実は、 (速さ) × (時間)=(距離) の式だけを理解していれば、この式を変形するだけで速さ・時間・距離の関係を導き出せるんです。そのやり方さえ知っていれば、速さの3つの公式を3つとも全部覚える必要はないんです。子どもには、この式の意味や変形の仕方をしっかりと教えてあげましょう。

問題文を読んで考えることが大切

もう一つは、 「は・じ・き」を使っていると、問題文を読んで考えることが大切だということです。例えば、時速60kmで走る自動車が30分間に何km進むかという問題があったとします。この問題を「は・じ・き」を使って解こうとします。「き」を求めるには「は×じ」を計算します。すると、「60×30=1800km」と答えてしまう子がいます。でも、これは明らかに間違いです。車が30分間で1800kmも進むことは不可能です。なぜなら、北海道から大阪までが高速道路を使って1800kmあります。これは無理ですよね。このように、「は・じ・き」だけを使っていると、単位や常識を忘れてしまうことがあります。これは、中学受験で大きなマイナスになります。子どもには、問題文をよく読んで、単位や常識を確認する癖をつけてあげましょう。

応用問題にも挑戦しよう

さらに、 「は・じ・き」は応用問題に対応できないということもあります。例えば、下のような途中で速さが変わる問題です。そのほかにも、途中で休憩の時間が入る問題、同じ距離を別の速さで往復する問題などには、そのまま「は・じ・き」を使っても解けません。このような問題を解くには、速さ・時間・距離の関係を理解することが必要です。例えば、数直線やグラフなどを使ってどのような問題になっているのかを確認しましょう。

<応用問題>

みらいさんは家から1800m離れただいちさんの家に行きました。

はじめは分速80mの速さで歩き、途中から分速160mの速さで走りました。

みらいさんの家からだいちさんの家まで20分かかりました。

歩いた道のりは何mですか?

まとめ

以上のように、「は・じ・き」は速さの学習で使うとよくない理由がいくつかあります。速さの問題を解くときは、「は・じ・き」に頼らずに、問題文をしっかり読んで、速さ・時間・距離の関係を理解して、適切な方法で解くようにしましょう。速さの計算は難しくないですよ。一緒にがんばりましょう。

この記事を最後まで読んでくださり、ありがとうございます。私のプロフィールや他の記事もぜひご覧ください。今後も、がんばるママのお役に立つ情報や楽しい話題をお届けします。この記事が、悩んでいるママたちのお役に立てたら嬉しいです。もし、この記事を気に入っていただけたら、ぜひ、この記事の下にある「学びがある」「わかりやすい」「新しい視点」と「フォロー」のアイコンをクリックして、評価をお願いします。