最後の金星着陸から39年。NASAは煮えたぎる金星の環境に耐えるコンピュータを半導体から開発している

2021年6月3日、NASAはディスカバリー計画の太陽系探査計画として、2つの金星探査機「DAVINCI+(ダヴィンチ・プラス)」と「VERITAS(ヴェリタス)」を選定したと発表した。米ソが競って金星を探査していた1980年代から30年以上が経過し、これまで「見過ごされてきた」と言われる金星探査。これをNASAが再開した背景には、摂氏460度、90気圧という、熱く煮えたぎる深海底のような金星の環境に耐えるコンピュータを、半導体から開発してきたNASAの奮闘があった。

NASAのディスカバリー計画は、1992年に始まった太陽系探査計画。コンパクトかつ低コストに太陽系内の天体を探査する計画で、現在も月面の画像を取得している「ルナ・リコネッサンス・オービター」や火星の地震を調査する「インサイト」、今年10月打ち上げ予定の木星トロヤ群小惑星探査「ルーシー」などがある。月、火星、水星など惑星から小惑星や彗星など小天体の探査も行ってきたが、意外にも金星探査は実施されていなかった。

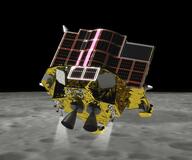

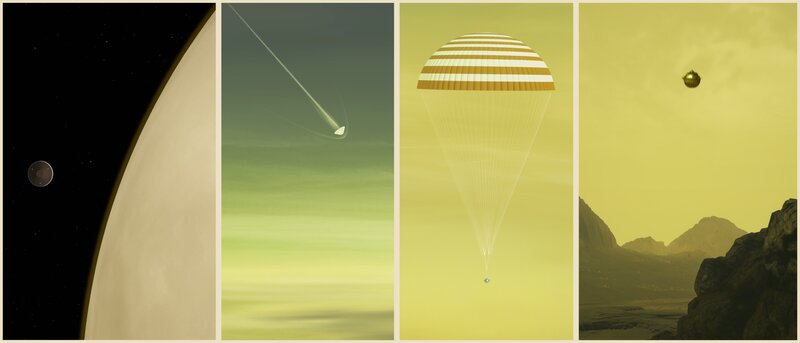

今回、2028年以降打ち上げのディスカバリー計画に選定されたダヴィンチ・プラスとヴェリタスは、金星の大気と地表を探査する計画となる。ゴダード宇宙飛行センターによるダヴィンチ・プラスは、金星がかつて海を持ち、地球と同様に生命を育むことができた可能性を探る。過去の金星で「暴走温室効果」と呼ばれる現象によって温暖化が激しく進行し、金星の海は蒸発してしまったとの仮説を検証する。ダヴィンチ・プラスの探査機は、およそ3年で金星を数回フライバイしながら大気の組成を観測する探査機と、ミッション後半で地表へ降下するプローブで構成される。プローブは「アルファ・レジオ」と呼ばれる金星南半球の高原地帯に着陸し、降下中の高解像度画像の取得、表面物質の分析などを行う目標だ。

もうひとつの金星探査機、ジェット推進研究所によるヴェリタスは、合成開口レーダを搭載して金星を周回しながら表面の地形を観測し、3D地図の作成を目指す。また、地表の物質の赤外線放射から鉱物の組成や火山活動の解明を目標としている。また、深宇宙探査向けの原子時計を搭載する計画だ。

金星着陸探査の空白

今回のNASAによる2機の金星探査機計画が画期的なのは、金星表面の着陸探査に長い空白があることだ。20世紀には、米国と旧ソ連は1960年代から競って金星探査を続けてきた。ソ連は、1981年に「ベネラ13号」「ベネラ14号」を連続して打ち上げ、翌1982年に金星に到達した2機の探査機は軟着陸に成功し、表面の画像送信に成功した。またソ連・フランス共同計画「ヴェガ1号」「ヴェガ2号」は1984年に打ち上げられ、1985年に気球で着陸機を大気中に降ろし大気の組成や地表の岩石を調査している。ロシアによる後継計画「ベネラD」があるものの、2013年予定だった打ち上げは実施されておらず、2029年までずれ込むとの予測もある。

米NASAは1978年打ち上げのパイオニア・ビーナス2号がプローブを分離する観測を行った。NASAの最後の金星探査機「マゼラン」の打ち上げは1989年。1990年に金星に到着したマゼランは、合成開口レーダで金星表面の地図を作成し、1994年まで探査を続けた。

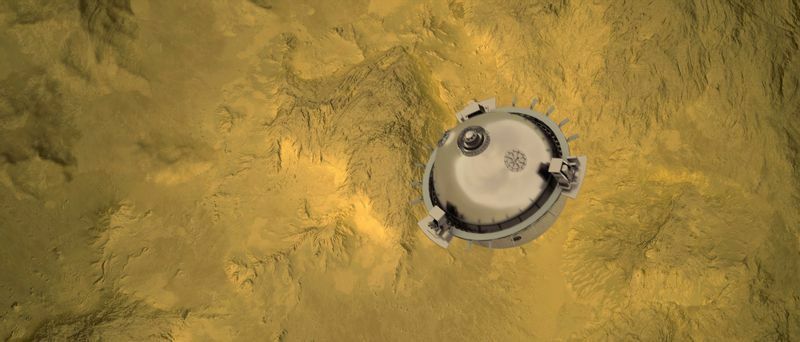

2000年代に入ると、2005年に欧州の周回探査機「ビーナス・オービター」が観測を継続。2015年には日本の「あかつき」が最初の軌道投入失敗を乗り越えて金星に到着し、現在でも唯一の現役探査機として観測を続けている。2024年には、インドが合成開口レーダを搭載した金星探査機「シュクラヤーン」を打ち上げる予定で、欧州は2030年代に「エンヴィジョン」を計画している。しかしいずれも周回探査機で、ベネラDの計画が不透明な現在は、金星着陸探査は長い空白状態が続いている。

金星プローブが困難な理由

金星の地図作成を計画する周回探査機はあるものの、地表への着陸が難しい理由に、その過酷な環境がある。温暖化の将来像ともいえる金星の気温は460度にもなり、ほとんどが二酸化炭素の大気は約90気圧と、深さ900メートルの海底と同じだ。また濃硫酸を含む雲に覆われ、地表に達する前にこの層を突き抜けなければならない。

こうした高温高圧、腐食性の高い大気という煮えたぎる深海のような環境では、観測機器を保護容器に入れても着陸機はごく短い時間しか動作することができなかった。ソ連のベネラ13号の着陸機は、金星表面で2時間7分しか動作できなかったという。

特に高温の環境では、観測機器に必須のコンピュータを長時間動作させることが難しい。現在の半導体製品の基本的な素材であるシリコンは、高熱環境では導体となってしまう。常に熱暴走しているような状態で、半導体としての役割を果たすことができない。シリコン半導体製品の動作限界温度は250~300度とされ、そのままでは金星の環境に耐えることができないが、耐熱容器に入れ冷却装置を装備すると着陸機の重量が増して設計が困難になってしまうという問題もあった。寒冷で大気の薄い火星に着陸するよりも、金星に降りるほうが難しいのはこのためだ。

金星環境に耐えるコンピュータを半導体から開発

NASAは、探査を阻む金星の熱環境に耐えるコンピュータを、半導体の開発から始めた。シリコンよりも熱に強く、軽量化できる半導体素材にシリコンカーバイド(SiC)がある。シリコンと炭素を1:1で配合した素材で、高い電圧に耐える性能が高く高熱にも強い。電力の制御や供給に使われ、高い電圧、大きな電流を扱うパワー半導体の分野で普及している。

SiC半導体は熱に強く、理論的な限界は800度以上の高温とされる。また熱伝導率に優れ、ヒートシンクを接続することで効率的に熱を逃し、耐久性の高いデバイスを製造できる。さらにSiC半導体はシリコン半導体よりも小型化でき、軽量化しやすい。熱に強く、小型軽量という金星環境向けコンピュータに必要な条件を満たす素材だった。

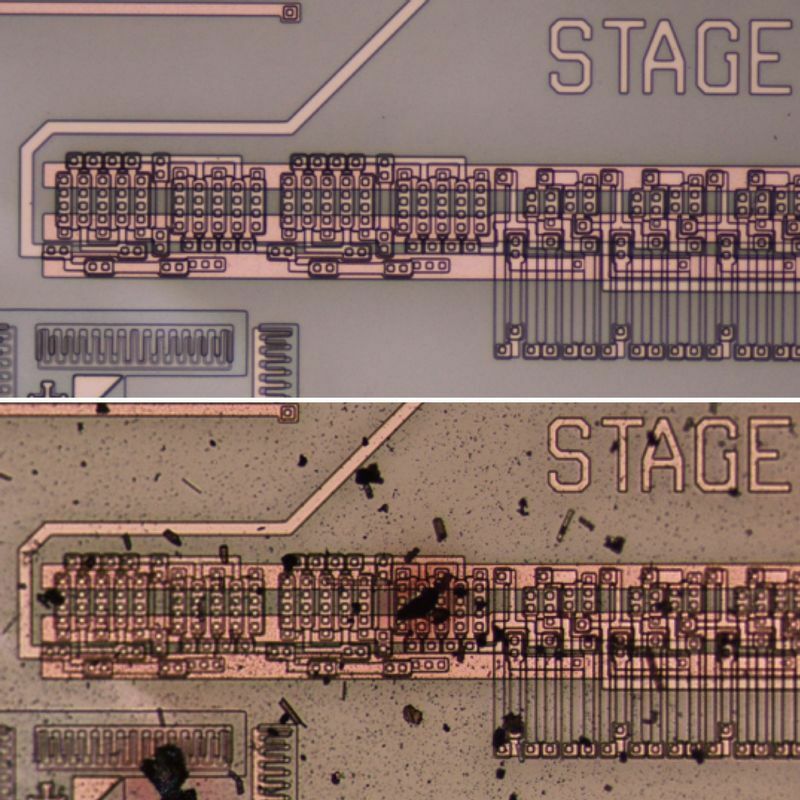

NASAはグレン研究センターの半導体研究者、フィリップ・ニューデック博士を中心にSiC半導体を使った金星環境向け電子部品の開発を進めている。素材としてのポテンシャルは高くとも、SiCは半導体材料としての製造技術に課題があり、当初は直径30ミリメートル程度のウエハーしか作れなかった。グレン研究センターのチームは製造方法を改良して直径150ミリメートル以上のSiCウエハーの製造に成功し、現在は直径200ミリメートルに到達しているという。

研究チームは、金星表面とコマンドの送受信やデータ送信を行うための通信機に必要な半導体部品の開発を進めた。555タイマーをはじめ、40種類以上の部品をSiC半導体を用いて開発。これをグレン研究センターの金星環境を模した実験施設「GEER」内で試験した。2018年には、500度の温度、9.3メガパスカルの大気圧、そして腐食性の物質を含む金星の環境を再現した中で、約200個のトランジスタを搭載したIC部品を60日間動作させる試験に成功したという。

SiC半導体を用いた「金星コンピュータ」は、地上のコンピュータに比べれば機能が限られたものになるという。しかし金星表面探査を実現するために必須の存在であり、二酸化炭素の分厚い大気をまとった謎の多い惑星の地平線を見せてくれる探査が実現しつつある。