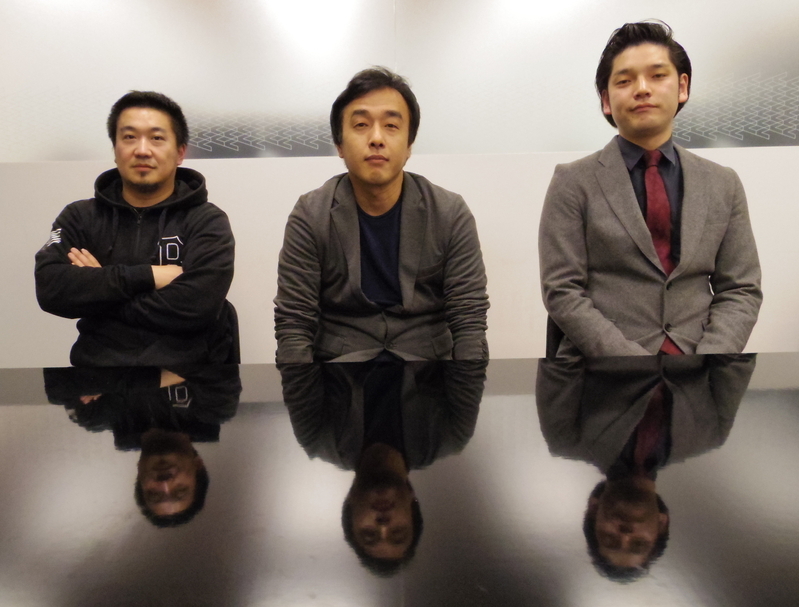

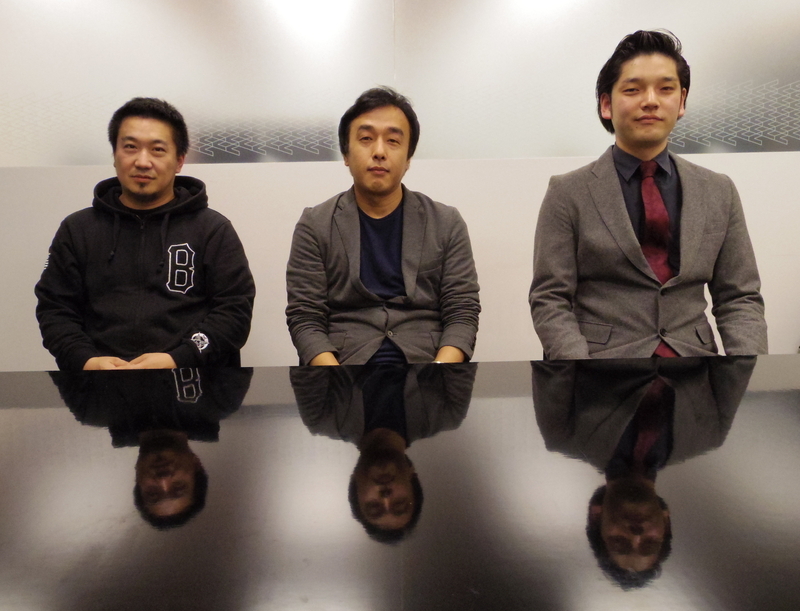

“はまらないピアニスト”がめざすトリオという“養成所”〜荒武裕一朗・今泉総之輔・三嶋大輝インタヴュー

ジャズ界には、「ジャズ・ピアニスト」とだけ紹介できるほうが“かっこいい”という風潮があると感じている。

本当は「ピアニスト」という紹介のほうがもっと潔いのだけれど、クラシックでもなく、ポップスにも堕さないという矜持のために、“ジャズ”は付けておかなければならない。

そしてこの世界には、それが見事に当てはまる者もいれば、はまらない者もいる。

では、はまらなければ矜持をもたずグレードが低いのかといえば、さにあらず。そう簡単ではないから、ジャズは難しく、だからおもしろい。

荒武裕一朗という“ピアニスト”もまた、はまらない側の辺縁に居残り続けているジャズ者である。

彼がややこしいのは、ジャズしかできない“心”に、いろいろな音楽も愛せる“皮”をかぶっていることだ。

そんな荒武裕一朗が、新たにアルバム『Constant as the northern star』を収録した。ピアノ・トリオというシンプルな編成で、ホールを使ったライヴの一発録り、しかもマイクは1本だけというもの。

“皮”の下の“心”を少しでも覗かせてもらおうと、録音に参加したトリオのメンバーとともに、話を聞く機会をつくった。

♪ 荒武トリオの素顔をメンバーが紹介

──まず、三嶋大輝さんからメンバーの2人を紹介していただきたいのですけれど……。

三嶋 では、荒武さんの紹介から。荒武さんは、生き方がほんとにそのまま音楽に出ているという、すごくピュアなミュージシャンだと思っていて、そこがすごく尊敬できるところで、一緒に演奏させてもらえるのがありがたいと思っているんですけれど……。改めてこういうことを言おうとすると、恥ずかしいですね(笑)。

荒武 言おうとすることがないからじゃねぇの?(笑)

三嶋 いやいや……。なんか、気持ちとか、いまなにを考えているのかというのを音に乗せるという能力みたいなものが、ほんとにすごく高いと思っていて、それがまたお客さんに伝わっていく。僕もライヴを一緒にやらせてもらってそれを目の当たりにして、すごくそれを感じているんです。あと、人間的にめちゃめちゃ激アツっていうか、すごく情に厚い人。後輩思いです。

──音に気持ちを乗せるというのは、普段から荒武さんが自分の考えを語っていて、それをライヴで伝えていると感じるということ?

三嶋 そうですね。荒武さんの場合は絶対にそうなっていると思います。というか、自分の考えていることとか思っていることを口に出して伝えていくのを、すごく大切にされている方だと思っています。

──演奏家なら言葉じゃなくて音でわかり合えよ、という考え方もあるかと思うけど……。

三嶋 それだけではないですね。だから、伝えるということが大切で、それをすごく重んじていることが、そばで見ているとすごくよくわかるんです。逆に、伝えようとしていることを自分ができていないときは、すごく見透かされた気持ちになる。いろんな面で勉強になっています。

──では、今泉総之輔さんについて。

三嶋 総之輔さんは、職人って感じですね。「うわっ、そんなところまでこだわっているんだ……」みたいなことを、一緒にやらしてもらえばもらうほど感じるというか。自分がいかに大雑把なのかを見せられているような気がしちゃうんです。音楽だけじゃなくて、服装も趣味もすべてがつながっていて、クオリティも高い。やっていることに一貫性があるってすごく難しいと思うので、自分も「びしっとしないとダメだな」と感じさせてもらっています。

──では、今泉さんからほかの2人を紹介してもらいましょう。

今泉 荒武さんは……、付き合いは意外と長くて、僕はもう40歳なんですけど、この仕事をしていくときにいちばん最初に目をかけてくれた人だという想いがすごく自分のなかにあるんです。そういう意味では誰よりも恩を感じていますね。そのあとにしばらく一緒にできなかった時期はあるんですけれど、またこうやって一緒にできた。今回、呼ばれたかぎりは、自分ができることを精一杯やって、貢献できればと思っていました。

──今泉さんから見ると、荒武さんはどんな人ですか?

今泉 個性的ですね、けっこう。

──ジャズをやっているような人は、一般的な人よりも個性が強いでしょ?

今泉 いや、賛否両論あるとは思うんですけれど、ある程度アンチがいるぐらいじゃないと、アーティストとしては立っていけないですからね。その意味では、40代のリーダーを担わなければならない世代が減っているなかで、こうした看板を上げて続けていられるということ自体が、もう、すごいリスペクトです。

──リーダーとして活動を続けられるということは、いろいろな面で“優等生”ということですか?

今泉 いや、なんだろうな……、音楽の取り組み方でもビジネスの仕方でもいいんですけれど、おもしろい発想をする反面、ダメなときもある(笑)。平均して合格点を取りに行くんじゃなくて、満点以上か落第点かみたいなところで、それを逆にウチらにも投げてくれる感じがある。そういうところがおもしろい人だなぁって思うところなんです。

──それっておもしろいけど、キツくもありますよね。

今泉 キツいっす(笑)。でもおもしろいから。というか、荒武さんって、まだまだ伸びしろがある人だって思っているんですよ。その手助けができるんだったら「よろこんで!」です。

──人間的にはどうでしょう。

今泉 神経質なんですけれど、飲んべえでいい加減なところもあるし。なんだろうなぁ……、うまいっすよね、ひと言で言えば“うまいな”って感じ。よく遊んでよく考えている人なんだと思うんすよね。

──三嶋さんについては?

今泉 僕が荒武さんと最初に会ったのが27〜28歳のころだから、ちょうど彼と荒武さんの出逢いと同じころなんですよ。そう考えると、たぶん彼もまだ荒武さんのやっていることや考えていることがよくわかっていないと思うんですね。だから、僕も彼に対して演奏のことは厳しく言うし、できないこともしっかり指摘しています。僕も先輩たちからそうされてきましたから。やっぱり、怖い先輩役を買って出る人がいないと、ダメだと思うんですよね。じゃないと、ジャズ界も軟弱になっちゃうんで。

──では、荒武さん。

荒武 総之輔は、彼が東京に出てきたころにたまたま演奏を聴いて、聴いた瞬間にいいドラマーだと思ったんですけれど、そのとき酔っ払っていたので(笑)、連絡先を聞いたんですけれど、起きたときに覚えていたら連絡しようと思っていて、朝になっても忘れていなかったので連絡したんです。それで自分のトリオに誘って、最初は新宿ピットインの昼の部だったかな。ちょうど本田竹広さんの告別式の日で、僕と安東昇は喪服のままピットインに行って演奏したんです。竹広さんの曲ばっかりをやることになって、彼はあんまり知らなかったと思うんだけど、叩き切ってくれた。それで昇に相談したら「(トリオで一緒にやっても)いいんじゃない」ということになった。それから3年、一緒にやって、そのあとに総之輔がquasimodeに参加、という感じでした。

──quasimodeは2015年2月に無期限の活動休止を発表しています。

荒武 いろいろな経験をしただろうから、また一緒にやりたいなと思って、声をかけたんですが、そのときの感触がよくて、新しいアルバムをつくるという話が出たときに「そういえば総之輔とは1枚もつくってなかったな」ということに気がついた。それで今回、お願いしたということなんです。

──荒武さんから見て、今泉さんはどんなミュージシャンなんですか?

荒武 僕の見えていないところをたくさん見ていて、僕が具体的に言えないことを言ってくれる、頼りになるヤツです。僕に見えていないところが彼にはたくさん見えているし、僕が「いまの演奏はなにか違うな……」と感じるんだけれど具体的に言えないようなことを、総之輔はちゃんと言葉にして、理論的に言える。やっぱりそれって、練習している人としていない人の違いだと思うんです。

──最初に会ったときから、そういう人だと思っていた?

荒武 いや、逆に最初のころを知っているだけに、再会してからの彼は本当に頼もしくなったと感じてますね(笑)。昔からマジメなのはマジメ。律儀だし。やんちゃなところもあるんだけど、やんちゃを装うんじゃなくて、筋を通すところは通すことができる。だから、人としてとても尊敬できる部分があるんだけど、あの笑い方にはときどきイラッとすることもあるかな(笑)。

──今回のレコーディングではどうでしたか?

荒武 今回は初めて、マイク1本、場所はホールという条件だったので、特にドラムはあとから編集もできないから、不安がなかったわけではないんですけれど、総之輔だったから無事に終えられたというのはありますね。彼がちゃんとバランスを考えてプレイしてくれましたから。僕自身は音の大きなドラマーが好きなんですけれど、そういうタイプのなかでも彼はちゃんとコントロールできる技量がある。日本のジャズ・シーンでも知らない人はいないドラマーになっちゃったけど、このアルバム発売記念のツアーはもちろん、今後もことあるごとにお願いしたいですね。

──“コントロールできる”というのを、もうちょっと説明していただけますか?

荒武 僕がめざしている音楽って、「明日、空いてる?」「いいっすよ」「じゃあお願いね」という感じではできないと思ってやっているので……。

──30分前にスタジオ集合で、サウンド・チェックが終わったらすぐに本番、みたいな……。

荒武 そういう仕事だったら、それはそれでぜんぜんいいんですけれど、特にトリオの場合はそれだとできない。がっつりと密に取り組んでもらいたい。そうじゃないと、自分のトリオでやる意味がないと思っているから。そういう空気を理解してくれそうな人をアンテナを張って探しているんですけれど、それに引っかかったのが彼だった、というわけですね(笑)。

──今泉さんが4ビート以外の世界に行っていたことに対しては、どう思っているんですか?

荒武 彼がそれを選んだということにも理由があるんだろうし、そのことに関しては僕も理解できているつもりです。それに、(quasimodeのようなスタイルの音楽を演奏していた)彼が4ビートを叩くということも、とても価値があるんじゃないかと思う。4ビートひと筋ももちろんすばらしいことですけれど、やっぱりそれだけだと“足りない”と思ってしまう自分がいる。いま、この時代でジャズを演奏するのに、足りない感じがするんですよ。これだけいろいろなジャンルの音楽があるのに、なぜひとつのことに特化してやらなければいけないのか──。だから、どんな曲を選んでも対応できるドラマーにやってもらいたい。その意味で総之輔は適任だった、ということなんです。

──三嶋さんについては?

荒武 三嶋は前作に続いての参加ですけれど、実はぎりぎりまで彼にするかを悩んでいました。いま、いちばん僕のピアノを理解しているベーシストが彼であることは確かなんですが、それが音に追いついていない部分があって、それをどうするかが僕には把握できていなかった。それに、総之輔のドラムとのコンビネーションもどうなるかが不安だったし。

──三嶋さんはアタマでは理解しているけれど、それが音として出し切れていなかったと?

荒武 そうですね。だけど、彼と共演してきたこれまでの5年間を振り返って、ここで諦めてしまったらもったいないと思ったんです。あとちょっと、芽が出るところなのに、ここまで見守ってきたのにって……。どのミュージシャンからも「いいベースだね」って言われるようになるまで、もうちょっと僕のところでやってもらって、そのあとは好きなように活動してもらえればいいかなって。なんか、親心みたいな感じでやってますね、最近は(笑)。

──ドラムとのコンビネーションというのは、どういうことを指しているんですか?

荒武 ベースが軽すぎると、ドラムをフォローしきれないんですよ。そうなると、トリオなのにドラムとピアノでやっているだけみたいな感じになってしまう。ベーシストがちゃんとサウンドしていないと、そうなってしまうのが容易に想像できてしまうので、彼には早くトリオのなかで機能してくれる音を出せるようにしてほしいと思っている。やっていることも性格も地味だから時間がかかるんですよ(笑)。でも、そこを我慢して、本人も僕も、やっていけば、化けたときの三嶋大輝はほかの若手ベーシストが敵わない存在になるんじゃないかって思っている。

♪ トリオでジャズをやるという意味

──荒武さんにとってピアノ・トリオって、特別なんですか?

荒武 そうなんでしょうね。やっぱり、竹広さん(=本田竹広)のトリオの存在が、僕のなかでは大きいんだと思います。僕の活動歴のなかでは、最初が荻原亮のギターを入れたクァルテットで、主に彼がメロディを取って、ピアノがたまに取るような感じでした。そのあとに3管編成の大所帯バンドを2年ぐらいやっていたんですけれど、やっぱり自分でメロディを弾きたくなったんです。それが“トリオをやりたい”と思った発端かな。それ以降、自分のトリオを軸に、ゲストを入れる場合も僕の弾くメロディを理解してくれる人じゃないとやりたくない(笑)。

──本田竹広を“継ごう”とかは思っていないんですよね?

荒武 ない。ぜんぜんないです。

──タイプが違いますよね。

荒武 そうですよね。ただ、自分に無いものをもっている人だったから、すごく憧れたわけです。現実的には、あれだけ豪快にバンバン弾ける部分が自分のなかにはないことがわかってきた。若いころはそれがカッコいいと思って勢いだけでやろうとしてきたんですけれど、年を重ねるごとに限界を感じたり、自分のそんなプレイが美しいと思えないことに気づいてきた。やっぱり、自分ならではの美しい音、もっと小さな音できれいな音を出せるようにするのが僕らしいんじゃないかって。だから、どちらかというとプーさん(=菊地雅章)のほうにシフトしてきたのかもしれませんね。

──荒武さんはニューヨークの菊地雅章さんのところへレッスンを受けに行ってますよね。

荒武 サウンドのベクトルが近いと感じていたのかもしれませんね。僕、プーさんが新宿ピットインで「スターダスト」をソロで演奏したときや、ハンク・ジョーンズさんがブルーノート東京のアンコールで弾いた「センチメンタル」を観たときに、号泣してるんです(笑)。だから、やっぱり僕はこっちだなって。もちろん竹広さんのスピリッツを感じるプレイは大好きだし、そこに少しでも近づくのは課題として持ち続けたいと思っていますけど。

今泉 荒武さんがプーさんのベクトルを意識しながらやっていくというのはいいですね。僕も個人的にプーさんが大好きで、プーさんのドラマーたちがまたすばらしいんですよ。なかでも珠也さん(=本田珠也)はプーさんのベクトルを理解していた。実は、それが僕のドラマーとしての呪縛になっていたりするんですけれど……。

三嶋 僕は……、いま総之輔さんが言っていた感動する部分とか、自分が衝撃を受けた部分について、手探りで理解しようとしている段階なんです。自分はなにが本当に好きなのか、どういう音楽をやりたいのか、正直、すごい探している段階。なにが好きなのか、追求したいものってなんなのかみたいなことをすごい考えている。そんな状態だから、荒武さんと総之輔さんのあいだにいると、めっちゃ自分の中途半端さを感じるんです。だから、なんとかそこを早く突き抜けたい。「俺はこれです!」ってベーシストとして言えるものを提示できるようになりたいという思いがいっぱいです。というのも、荒武さんのバンドは4ビートだけできればいいというわけではないので、もっといろいろな抽斗(ひきだし)が必要だし、その抽斗もクォリティが高くなければならないし。そのへんがようやく、5年近く荒武さんのバンドでやらせてもらってわかってきた部分があって、そう実感している分、自分の足りない部分がわかってきた。それをなんとかしたいというのが、このレコーディングを経験したいまの正直な感想です。

荒武・今泉 遅せ〜よ!(笑)

荒武裕一朗トリオ『Constant as the northern star』

2019年3月15日発売

定価2,500円(税込)

メンバー:荒武裕一朗(ピアノ) 三嶋大輝(ベース) 今泉総之輔(ドラムス)

ゲスト:山田丈造(トランペット)